第39回午前第14問の類似問題

第36回午前:第39問

60歳の男性。脳梗塞による左片麻痺。狭心症の既往がある。運動療法で誤っているのはどれか。

1: 訓練中は心電図をモニターする。

2: 運動負荷テストによって許容される最大心拍数を決定する。

3: 冷汗、顔面蒼白があれば訓練を中止する。

4: 訓練中に胸骨下部の痛みを訴えたら狭心痛を疑う。

5: 左肩他動運動は狭心痛を誘発する。

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第30問

40歳の男性。右橈骨神経麻痺で長橈側手根伸筋の徒手筋力テストは1(Trace)。EMGバイオフィードバック療法で誤っているのはどれか。

1: 治療法の原理を十分説明する。

2: 静かな室内で実施する。

3: 前腕肢位を中間位で行う。

4: 記録電極を前腕尺側に設置する。

5: 筋電波形の閾値設定は細かく調節する。

- 答え:4

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午前:第11問

57歳の男性。筋萎縮性側索硬化症。発症後5年が経過。四肢と体幹に重度の運動麻痺を生じてベッド上の生活となり、ADLは全介助。球麻痺症状を認め、安静時も呼吸困難を自覚している。この患者がコミュニケーション機器を使用する際の入力手段として適切なのはどれか。

1: 舌

2: 口 唇

3: 呼 気

4: 手 指

5: 外眼筋

- 答え:5

- 解説:筋萎縮性側索硬化症(ALS)は進行性の神経変性疾患であり、筋萎縮と筋力低下が進行する。この患者は四肢と体幹に重度の運動麻痺があり、球麻痺症状も認められる。適切なコミュニケーション機器の入力手段は、外眼筋を利用したアイマークレコーダーなどの装置が適している。

- 舌は球麻痺症状により運動障害が出現しているため、入力手段として使用に適さない。

- 口唇も球麻痺により運動障害が出現していることが推測されるため、入力手段として使用に適さない。

- この患者は安静時も呼吸困難の自覚があり、呼吸筋が低下しているとすれば、呼気を入力手段には使用できない。

- 四肢の重度運動麻痺が生じているため、手指の利用は困難であり、入力手段として使用に適さない。

- ALSの外眼筋は末期まで障害されにくく、アイマークレコーダーなどで眼球運動を検知できる装置を使えば、コミュニケーション機器の入力手段として使用できるため、適切な選択肢である。

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午前:第26問

75歳の男性。右視床出血による左片麻痺。発症後3週でブルンストローム法ステージ上肢II・下肢III。平行棒内立位で図のような症状がみられた。運動療法で適切でないのはどれか。

1: 立位で治療者が左側から繰り返し押し返す。

2: 座位でのバランス訓練を行う。

3: 鏡を見せて立位保持訓練を行う。

4: 健側下肢への体重負荷訓練を行う。

5: 高い座面の椅子から立ち上がり訓練を行う。

- 答え:1

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午後:第11問

30歳の女性。多発性硬化症によるL1レベル以下の対麻痺の増悪を認め、Danielsらの徒手筋力テストで下肢筋力は2となったが、ステロイドパルス療法でようやく症状の進行が止まった。この時期における理学療法で適切なのはどれか。

1: 上肢筋力増強訓練

2: 下肢筋力増強訓練

3: 関節可動域訓練

4: 座位持久性訓練

5: 立位訓練

- 答え:3

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第29問

54歳の男性。肺塞栓に併発した低酸素脳症。意識障害は2か月で回復し、歩行も2年間で介助レベルまで回復した。運動時の上肢のミオクローヌス、小刻み歩行、寡黙、認知障害や自発性低下がある。治療アプローチで誤っているのはどれか。

1: 上肢の素速い運動

2: 四つ這いでのバランス訓練

3: メトロノームを使った歩行

4: 低い台からの立ち上がり

5: 日記を用いた記憶の代償

- 答え:1

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午後:第13問

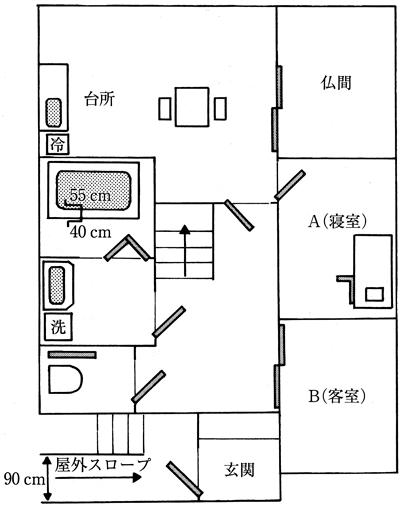

85歳の男性。脳血管障害による右片麻痺で、発症から5か月が経過。回復期リハビリテーション病棟に入院中。主な介護者は77歳の妻。左手でT字杖を使用して屋内平地歩行は可能であるが、屋外は車椅子介助である。排泄はトイレにて自力で行うが、夜間頻尿と切迫性尿失禁がある。自宅の見取り図を示す。在宅復帰に向けて住環境の調整を行う際、作業療法士のアドバイスで正しいのはどれか。

1: 寝室をB(客室)に変更する。

2: ベッドの頭の向きを逆にする。

3: トイレの扉を内開きに変更する。

4: 屋外スロープは1 cmの立ち上がりをつける。

5: 浴室に入出槽用の天井走行リフトを設置する。

- 答え:1

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午前:第27問

球麻痺から発症した筋萎縮性側索硬化症で歩行が可能な患者への対応で正しいのはどれか。

1: 胸郭のストレッチを指導する。

2: 呼吸機能評価を1年に1回行う。

3: 栄養指導は誤嚥を認めてから行う。

4: 早期からプラスチック短下肢装具を導入する。

5: 鉄アレイを用いた上肢筋力トレーニングを指導する。

- 答え:1

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第42問

脳卒中片麻痺患者の理学療法の組合せで適切でないのはどれか。

1: 非対称姿勢-矯正鏡

2: 痙縮-リラクセーション

3: 空間無視-傾斜台

4: 尖足拘縮-補高靴

5: 肩手症候群-愛護的関節可動域訓練

- 答え:3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第42問

中等度の片麻痺を生じた脳梗塞患者に対する急性期の理学療法で正しいのはどれか。

1: 良肢位保持のため、麻痺側の股関節を外旋位とする。

2: 麻痺側の肩関節に対する関節可動域運動は、早期から全可動範囲で行う。

3: 他動的関節可動域運動では、素早く麻痺肢を動かして伸張反射を誘発する。

4: 覚醒した患者では、麻痺の進行が止まっていれば座位訓練を開始する。

5: 非麻痺側の筋力増強訓練は、麻痺の回復を阻害する。

- 答え:4

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午前:第6問

65歳の男性。右上腕外側の持続圧迫による橈骨神経麻痺。発症後3日。橈骨神経領域の感覚障害がある。Danielsらの徒手筋力テストで腕橈骨筋3、橈側手根伸筋2、尺側手根伸筋2、指伸筋2、長母指外転筋2、示指伸筋1である。この患者に対する作業療法で適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 手関節の伸展他動運動

2: MP関節伸展の抵抗運動

3: Capener装具による示指伸張

4: コックアップスプリントの装着

5: 手関節伸筋に対する遠心性収縮による筋力強化

- 答え:1 ・4

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第1問

60歳の男性。左中大脳動脈梗塞による右片麻痺。発症後5日経過。ブルンストローム法ステージは上肢II、手指I、下肢II。意識はJCS(Japan Coma Scale)で10。高次脳機能障害はない。初回の座位訓練を行う上で適切でないのはどれか。

1: ベッド上端座位でバランス訓練を行う。

2: 脈拍が120/分以上であれば中止する。

3: 収縮期血圧が開始前より40 mmHg上昇すれば中止する。

4: 表情の変化を観察する。

5: 欠伸が頻発したときは血圧の低下を疑う。

- 答え:1

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午前:第15問

45歳の男性。筋萎縮性側索硬化症。発症から1年経過している。ADLは自立しているが、主に下肢の筋力低下、バランス不良および鶏歩が認められる。理学療法で適切なのはどれか。

1: 車椅子操作の練習

2: 下肢の漸増抵抗運動

3: 両松葉杖での歩行練習

4: 感覚再教育によるバランス練習

5: プラスチックAFOを装着した歩行練習

- 答え:5

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

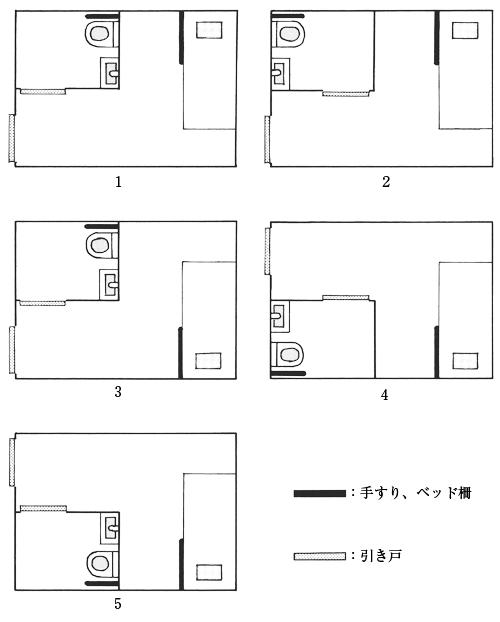

第55回午後:第17問

69歳の男性。脳梗塞による右片麻痺。発症から4週が経過。Brunnstrom法ステージは上肢Ⅱ、手指Ⅱ、下肢Ⅲ。移乗とトイレ動作は手すりを使用して自立、車椅子駆動は自立している。歩行は短下肢装具とT字杖を使用して軽介助が必要であり、病棟では車椅子で移動している。病室を図に示す。この患者に適切なのはどれか。

- 答え:5

- 科目:ADL・生活環境

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

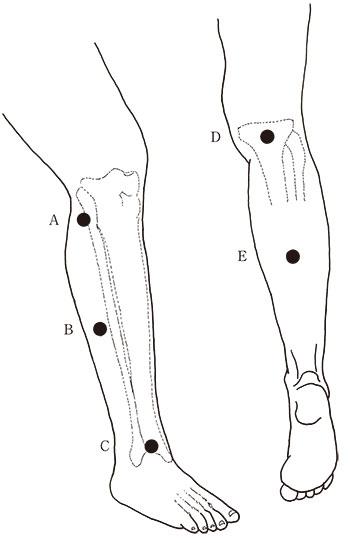

第51回午前:第10問

70歳の男性。15年前の脳出血による右痙性片麻痺。右尖足に対して機能的電気刺激を行うこととした。刺激部位として適切なのはどれか。

1: A

2: B

3: C

4: D

5: E

- 答え:1

- 科目:物理療法

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第72問

脳卒中片麻痺歩行の特徴でないのはどれか。

1: 体幹側屈

2: 腰椎前弯増強

3: 下肢分回し

4: 反張膝

5: 内反尖足

- 答え:2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

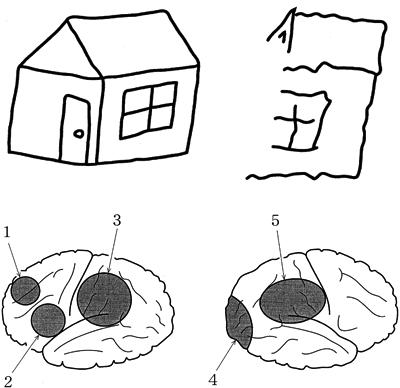

第46回午後:第10問

60歳の男性。右利き。意識障害のため搬入された。脳梗塞と診断され、保存的治療が開始された。片麻痺を呈している。入院後2週の頭部CTを別に示す。この患者に認められる可能性が高いのはどれか。

1: 失算

2: 失書

3: 注意障害

4: 物体失認

5: 左同名半盲

- 答え:3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第11問

38歳の女性。32歳時に四肢脱力が出現、多発性硬化症の診断を受け寛解と増悪を繰り返している。2週前に痙縮を伴った上肢の麻痺にて入院。大量ステロイドによるパルス療法を行った。この時点での痙縮の治療手段で正しいのはどれか。

1: 超音波療法

2: 赤外線療法

3: 低周波療法

4: ホットパック

5: パラフィン療法

- 答え:3

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第6問

70歳の男性。脳硬塞片麻痺、発症後2か月。上左図の絵を患者の正面に置き、模写を指示したところ、上右図のように描いた。病巣部位として考えられるのはどれか。

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

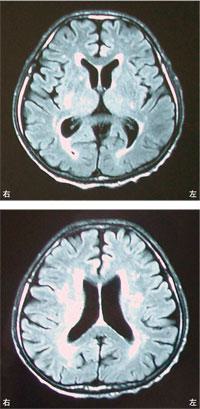

第46回午前:第8問

75歳の男性。高血圧と糖尿病の治療を長期にわたり行っている。徐々に歩行障害がみられるようになり、転倒することが多くなった。頭部MRIを示す。この患者で認められないと考えられるのはどれか。

1: 嚥下障害

2: 感情失禁

3: 小刻み歩行

4: 認知機能低下

5: 左側弛緩性麻痺

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する