第39回午前第9問の類似問題

第52回午前:第16問

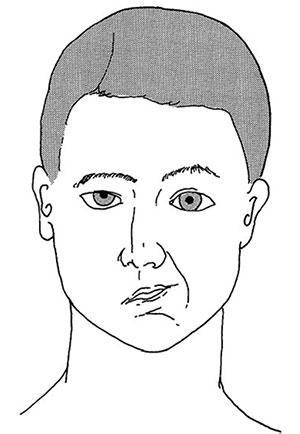

46歳の男性。前日夜に冷たい風に当たり、翌朝目が覚めると右顔面の腫れぼったさを感じた。昼食時に食事が口からこぼれることに気が付き、近くの神経内科を受診した。開眼安静時の顔面の状態を図に示す。この患者で正常に保たれる運動はどれか。

1: 額にしわを寄せる。

2: 眉をひそめる。

3: まぶたを閉じる。

4: 奥歯を噛む。

5: 口唇を閉じ突き出す。

- 答え:4

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第7問

65歳の女性。右利き。脳出血による左片麻痺。発症後6か月経過。Brunnstrom法ステージは上肢IV、手指IV、下肢V。感覚障害と高次脳機能障害とはない。屋内は独歩可能である。日常生活で実用可能な両手動作はどれか。2つ選べ。

1: 財布から硬貨を出す。

2: ズボンを引き上げる。

3: りんごの皮をナイフでむく。

4: 荷物を頭上の棚の上に載せる。

5: 首の後ろでネックレスを留める。

- 答え:1 ・2

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午前:第21問

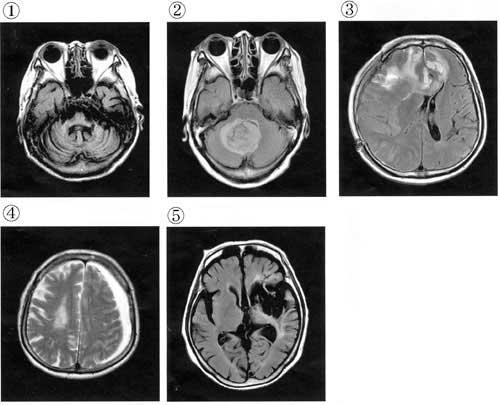

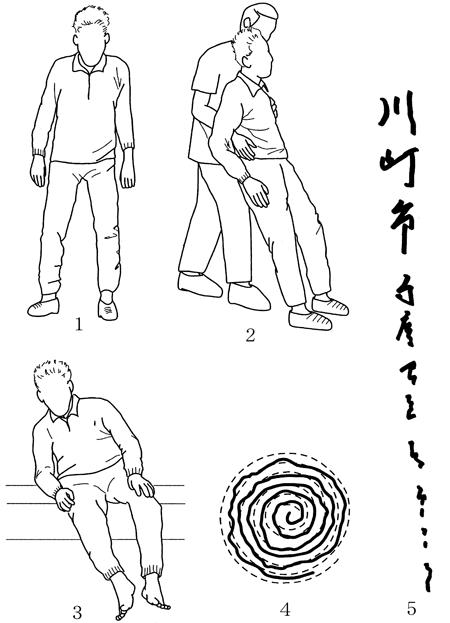

38歳の男性。30歳ころから歩行時にふらふらする感じを自覚していた。最近、階段昇降で手すりが必要となり、構音障害と上肢の協調性低下も出現した。症状が徐々に進行し、屋内つたい歩きとなったため入院した。意識は清明。知能は正常である。感覚障害はなく、病的反射も認めない。兄も同様の症状を呈している。MRI(写真①~⑤)を示す。この症例はどれか。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

5: ⑤

- 答え:1

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午後:第7問

20歳の男性。頸髄完全損傷。手指屈曲拘縮以外の関節可動域制限はない。食事の際のフォークの把持と口元へのリーチの場面を示す。この動作が獲得できる頸髄損傷患者のZancolliの四肢麻痺上肢機能分類の最上位レベルはどれか。

1: C5A

2: C6A

3: C6B2

4: C7A

5: C8B

- 答え:2

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午後:第8問

20代の男性。頸髄損傷完全麻痺(Zancolliの四肢麻痺上肢機能分類C6B2)。仰臥位から長座位へ垂直方向の起き上がり動作獲得のために練習を行っている。図に示す肢位で肩甲帯を左右に振り重心を移動することを繰り返す。正常以上の関節可動域拡大を目的とした関節運動はどれか。

1: 頸部伸展

2: 肩甲骨外転

3: 肩関節水平伸展

4: 肩関節内旋

5: 肩関節外旋

- 答え:3

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第9問

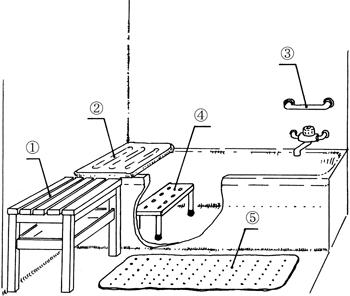

68歳の男性。妻と2人暮らし。脳血管障害による右片麻痺。発症後11か月経過。軽度の失語症と全身の持久力低下とがみられる。ブルンストローム法ステージは上肢III、手指II、下肢III。短下肢装具装着で介助歩行が可能である。住居は平屋の日本家屋である。家庭復帰を目的とした作業療法を実施することとなった。この患者の浴室の環境調整で適切でないのはどれか。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

5: ⑤

- 答え:3

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午前:第11問

57歳の男性。筋萎縮性側索硬化症。発症後5年が経過。四肢と体幹に重度の運動麻痺を生じてベッド上の生活となり、ADLは全介助。球麻痺症状を認め、安静時も呼吸困難を自覚している。この患者がコミュニケーション機器を使用する際の入力手段として適切なのはどれか。

1: 舌

2: 口 唇

3: 呼 気

4: 手 指

5: 外眼筋

- 答え:5

- 解説:筋萎縮性側索硬化症(ALS)は進行性の神経変性疾患であり、筋萎縮と筋力低下が進行する。この患者は四肢と体幹に重度の運動麻痺があり、球麻痺症状も認められる。適切なコミュニケーション機器の入力手段は、外眼筋を利用したアイマークレコーダーなどの装置が適している。

- 舌は球麻痺症状により運動障害が出現しているため、入力手段として使用に適さない。

- 口唇も球麻痺により運動障害が出現していることが推測されるため、入力手段として使用に適さない。

- この患者は安静時も呼吸困難の自覚があり、呼吸筋が低下しているとすれば、呼気を入力手段には使用できない。

- 四肢の重度運動麻痺が生じているため、手指の利用は困難であり、入力手段として使用に適さない。

- ALSの外眼筋は末期まで障害されにくく、アイマークレコーダーなどで眼球運動を検知できる装置を使えば、コミュニケーション機器の入力手段として使用できるため、適切な選択肢である。

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第31問

顔面と上下肢に感覚脱失を呈する脳卒中片麻痺の患者に対する生活指導で適切なのはどれか。

1: 麻痺手使用を控える。

2: 湯呑を非麻痺側で把持する。

3: 両手での車椅子駆動を勧める。

4: 屋内ではスリッパ使用を勧める。

5: 髭剃りはT字カミソリを勧める。

- 答え:2

- 解説:脳卒中片麻痺の患者に対する生活指導では、効果と有害事象を比較して適切性を判断する必要があります。感覚脱失がある場合、視覚で体性感覚を代償しながら行動を行うことが重要です。

- 麻痺手の使用を控えると、麻痺手の不使用・不認知が生じる危険があるため、適切ではありません。

- 湯呑のような熱く重いものは、非麻痺側で把持させた方が安全であるため、適切です。麻痺側で湯呑を把持すると、火傷のほか、落としてケガをする危険がある。

- 両手での車椅子駆動は、感覚のない麻痺側を車輪に巻き込んで負傷する危険性があるため、適切ではありません。

- 感覚脱失した足に脱げやすいスリッパを使用すると、スリッパのズレや脱げたことに気づかず、転倒の危険性が高まるため、適切ではありません。靴を履いた方がよい。

- T字カミソリで髭剃りをすると、感覚脱失の部分では皮膚を傷つけたときにわかりにくいため、適切ではありません。電動シェーバーを使用した方が安全である。

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第6問

68歳の女性。右脳梗塞発症7日目。重度の左片麻痺を認めた。意識は清明。高次脳機能障害は認めない。3 ccの水飲みテストで呼吸切迫がみられた。嚥下造影検査で、嚥下時に軽度の不顕性誤嚥と嚥下後の左咽頭残留を認めた。食事自立に向けた摂食・嚥下の直接訓練で正しいのはどれか。

1: 水から始める。

2: むせを誤嚥の指標とする。

3: 座位姿勢は垂直座位で始める。

4: 頭部を伸展位に保持する。

5: 頸部を左回旋位とする。

- 答え:5

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

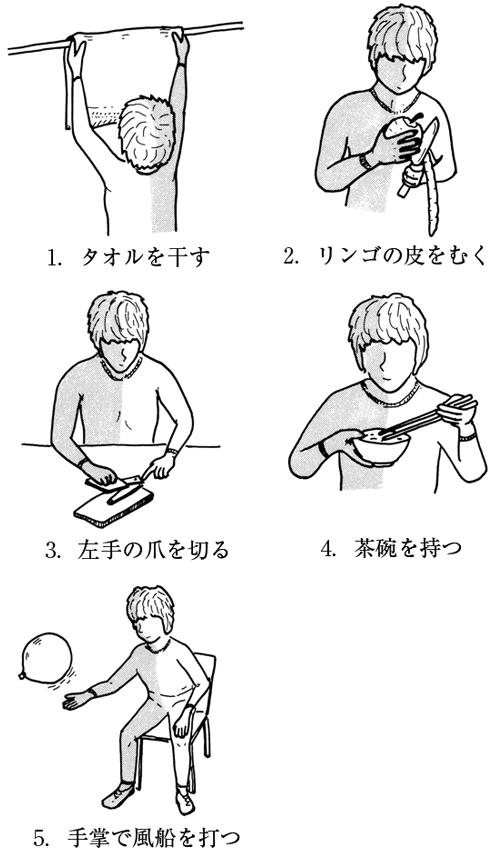

第49回午後:第4問

50代の女性。脳出血による右片麻痺。発症後8か月が経過した。右利きであったが利き手交換を実施した。Brunnstrom法ステージは上肢Ⅳ、手指Ⅳ、下肢Ⅴ、感覚機能は表在・深部とも軽度鈍麻で、握力は右2 kg、左28 kg、立位バランスは良好である。この患者が実施可能な動作はどれか。

- 答え:3

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第11問

56歳の男性。1年前に脊髄小脳変性症と診断された。現在、電車通勤は可能だが書字が困難となってきた。この患者の症状でみられるのはどれか。2つ選べ。

- 答え:1 ・4

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午後:第13問

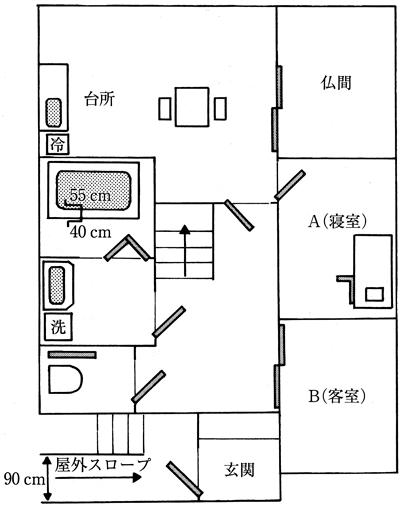

85歳の男性。脳血管障害による右片麻痺で、発症から5か月が経過。回復期リハビリテーション病棟に入院中。主な介護者は77歳の妻。左手でT字杖を使用して屋内平地歩行は可能であるが、屋外は車椅子介助である。排泄はトイレにて自力で行うが、夜間頻尿と切迫性尿失禁がある。自宅の見取り図を示す。在宅復帰に向けて住環境の調整を行う際、作業療法士のアドバイスで正しいのはどれか。

1: 寝室をB(客室)に変更する。

2: ベッドの頭の向きを逆にする。

3: トイレの扉を内開きに変更する。

4: 屋外スロープは1 cmの立ち上がりをつける。

5: 浴室に入出槽用の天井走行リフトを設置する。

- 答え:1

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

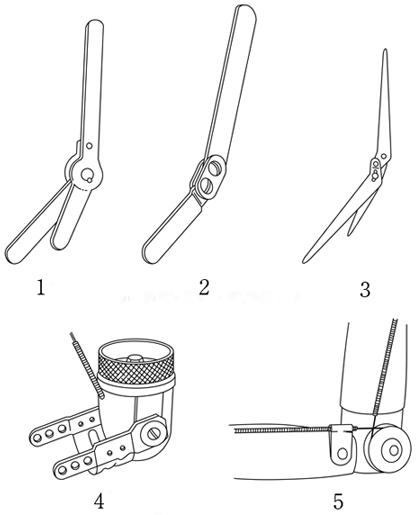

第50回午後:第9問

32歳の女性。交通事故による左上腕切断(上腕長30%残存)。上腕能動義手の適合検査で、肘継手を屈曲させたときに手先具が口元に届かなかった。この患者の肘継手として適切なのはどれか。

- 答え:5

- 科目:義肢・装具・支援機器・自助具等

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午前:第40問

21歳の男性。知的障害。養護学校の高等部を卒業後、魚屋に住み込みで3年間働いていた。接客をすることになったころから、腹痛で休みがちとなった。つり銭を間違えたことがきっかけとなり、自分の頭を壁にたたきつけるなどの自傷行為がみられるようになり、精神科に入院となった。入院1週後に作業療法を開始した。復職に向けた支援で重要でないのはどれか。

1: 住み込み先への外泊

2: 苦手な作業の確認

3: 体力の向上

4: 対人技能の訓練

5: 職場との調整

- 答え:3

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第47問

脊髄損傷(第5頸髄節まで機能残存)に対する理学療法で誤っているのはどれか。

1: ベッド柵を用いた寝返り訓練

2: 血圧測定しながらの座位訓練

3: 手関節背屈の抵抗運動

4: 大胸筋の筋力強化訓練

5: 胸郭モビリゼーション

- 答え:3

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

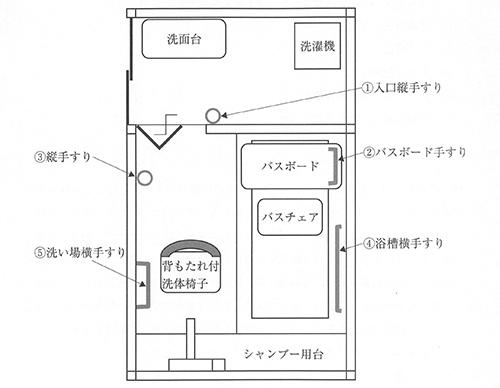

第53回午後:第12問

48歳の男性。脳梗塞後の右片麻痺。発症から5か月経過。Brunnstrom法ステージは上肢、下肢ともにⅢ。T字杖で屋内歩行は自立しているが、疲労しやすく、すぐに椅子に腰掛ける。遠近感が分かりづらく、平地でつまずくことがある。自宅退院に向けた浴室の環境整備案を図に示す。設置する手すりとして必要でないのはどれか。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

5: ⑤

- 答え:5

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第5問

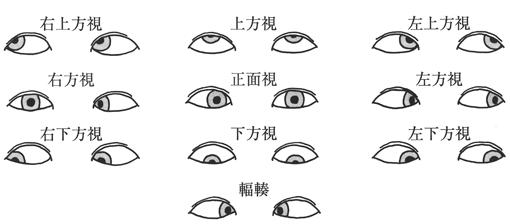

56歳の男性。頭痛と複視を自覚し脳神経内科を受診した。頭部MRIで右脳幹部に腫瘍性病変を指摘された。対座法で観察した眼球運動を図に示す。障害されている脳神経はどれか。

1: 右動眼神経のみ

2: 右滑車神経のみ

3: 右外転神経のみ

4: 右動眼神経と右滑車神経

5: 右動眼神経と右外転神経

- 答え:3

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

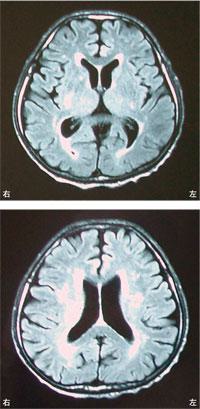

第46回午前:第7問

75歳の男性。高血圧と糖尿病の治療を長期にわたり行っている。徐々に歩行障害がみられるようになり、転倒することが多くなった。頭部MRIを示す。画像所見で考えられるのはどれか。

1: 視床出血

2: 硬膜下出血

3: くも膜下出血

4: 正常圧水頭症

5: 多発性脳梗塞

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

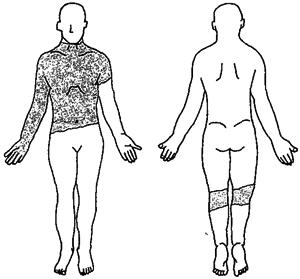

第45回午後:第20問

44歳の患者。両上肢と体幹とに図のようなⅡ度の熱傷がある。受傷後3日目に保持すべき肢位で正しいのはどれか。

1: 頸部:中間位

2: 肩関節:外転位

3: 右前腕:回内位

4: 体幹:軽度屈曲位

5: 膝関節:軽度屈曲位

- 答え:2

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午前:第11問

65歳の男性。脳梗塞。右片麻痺。発症5日目。意識レベルはJCS〈Japan Coma Scale〉Ⅰ-1。全身状態は安定し、麻痺の進行も24時間以上認めないため、リスク管理(リハビリテーション医療における安全管理・推進のためのガイドライン2006に基づく)を行いながら、ベッドアップを開始することとした。適切なのはどれか。

1: ベッドアップ前、動悸を訴えているが実施する。

2: ベッドアップ前、安静時SpO2が85%であったので実施する。

3: ベッドアップ後、脈拍が100回/分なので中止する。

4: ベッドアップ後、呼吸数が18回/分なので中止する。

5: ベッドアップ後、収縮期血圧が120 mmHgから170 mmHgに上昇したので中止する。

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する