第57回午後第44問の類似問題

第55回午後:第14問

24歳の女性。統合失調症。1年前に職場の対人関係のストレスから発症した。現在は休職し、外来通院をしている。嫌がらせをされているという被害妄想は薬物療法により消失したが、ちょっとした周りの表情やしぐさを見て「周りの人が私のことを言っているような気がする」という猜疑的な言動はみられている。そこで主治医の判断により、認知機能の改善を目的に週1回、外来作業療法を利用したプログラムに参加することになった。この患者の治療目的に合ったプログラムとして適切なのはどれか。

1: ACT〈assertive community treatment〉

2: Empowerment approach

3: IPS〈individual placement and support〉

4: SCIT〈social cognition and interaction training〉

5: WRAP〈wellness recovery action plan〉

- 答え:4

- 解説:この患者は統合失調症で対人関係に猜疑的な言動が見られるため、認知機能の改善を目的とした治療が適切である。そのため、SCIT(social cognition and interaction training)が最も適切なプログラムである。

- ACT(assertive community treatment)は、統合失調症患者の社会復帰を目指すための地域密着型のチームアプローチであるが、認知機能の改善を直接的に目的としていないため、この患者には適切ではない。

- Empowerment approachは、患者自身が自分の力を取り戻し、自立した生活を送ることを目的としたアプローチであるが、認知機能の改善を直接的に目的としていないため、この患者には適切ではない。

- IPS(individual placement and support)は、統合失調症患者の就労支援を目的としたプログラムであり、認知機能の改善を直接的に目的としていないため、この患者には適切ではない。

- SCIT(social cognition and interaction training)は、統合失調症患者の認知機能や対人関係スキルを改善することを目的としたプログラムであり、この患者の症状に対して適切な治療プログラムである。

- WRAP(wellness recovery action plan)は、患者自身が健康維持や回復のためのプランを立てるプログラムであるが、認知機能の改善を直接的に目的としていないため、この患者には適切ではない。

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第45問

うつ病の回復期の作業療法で適切なのはどれか。

1: 適度な運動を活動に取り入れる。

2: メモは使わず記憶するよう促す。

3: 休憩は最小限にして持久力をつける。

4: あらかじめ決めた活動は全て行うようにする。

5: 自信を取り戻すため高めの負荷量を設定する。

- 答え:1

- 解説:うつ病の回復期において、適切な作業療法は適度な運動を活動に取り入れることです。これは軽度のうつ病において効果的であり、重度のうつ病では推奨されません。

- 適度な運動は、うつ病の予防だけでなく、治療にも有効とされる。ただし、重度のうつ病ではなく、軽度のうつ病で推奨される。

- メモを使わずに記憶するよう促すのではなく、軽度のうつ病患者は診察の際に言われた内容などをメモに残すことが望ましい。これにより、後で視覚的に振り返ることができ、自身が周囲に相談しやすくなることもある。

- 休憩を最小限にして持久力をつけるのではなく、うつ病の回復期前期は活動と休息のバランスを考慮しながら、無理をせずにできることを体験していく。また、十分な休息の後に生じる「…してみたい」という感覚を重視する。

- あらかじめ決めた活動は全て行うようにするのではなく、うつ病の回復期前期は無理をせず、活動と休息のバランスを考慮する。したがって、予定していた活動でも、状況に応じて調整する必要がある。

- 自信を取り戻すために高めの負荷量を設定するのではなく、うつ病の回復期前期は焦りや無理が生じやすくなる。そのため、この時期は、負荷量を高めには設定せず、できることを確認しながら、無理をしなくても他者に受け入れられる体験をもてるようにする。

- 科目:気分障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第82問

統合失調症患者が作業中に立ったり座ったりと落ち着かないのはどれか。

1: ジスキネジア

2: すくみ足現象

3: 姿勢時振戦

4: アカシジア

5: バリスム

- 答え:4

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第30問

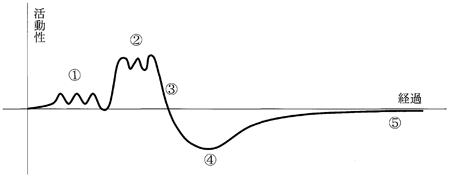

統合失調症の一般的な回復経過を図に示す。「夜寝ても昼寝をしたくなる」、「やる気がおきない」、「疲れやすい」と訴える患者の時期はどれか。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

5: ⑤

- 答え:4

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第87問

気分障害(うつ病)の作業療法で適切でないのはどれか。

1: 工程がはっきりとした作業

2: 短時間で完成できる作業

3: 非競争的な作業

4: 病前に得意だった作業

5: 受身的な作業

- 答え:4

- 科目:気分障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第45問

発病後間もないうつ病患者への対応で適切なのはどれか。

1: 気分転換になる活動を勧める。

2: 自殺についての話題は避ける。

3: 回復の可能性は高いことを強調する。

4: 心構えに問題があることを説明する。

5: 重大な決断は早く済ませるように促す。

- 答え:3

- 科目:気分障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第100問

精神障害者の社会適応訓練事業で正しいのはどれか。

1: 通所授産施設で行う。

2: 期間は3か月である。

3: 事業所に委託する。

4: 職業訓練を行う。

5: 実施主体は国である。

- 答え:3

- 科目:基礎作業療法学・作業療法管理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第92問

アルツハイマー型認知症患者の作業療法場面でみられないのはどれか。

1: 語間代によるコミュニケーションの低下

2: まだら認知症による作業能力の低下

3: 記銘力低下による作業手順の混乱

4: 失見当識による作業時間の間違い

5: 人格変化による孤立化

- 答え:2

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午前:第92問

身体表現性障害の患者に対する作業療法士の対応で適切でないのはどれか。

1: 受容的・支持的に関わる。

2: 矛盾する身体症状の理由を話し合う。

3: 葛藤解決や対処方法を話し合う。

4: アンビバレンツな言動を許容する。

5: 心理的距離を保つ。

- 答え:2

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午後:第91問

統合失調症になく躁病にあるのはどれか。

1: 病識欠如

2: 精神運動興奮

3: 観念奔逸

4: 思考途絶

5: 誇大妄想

- 答え:3

- 科目:精神障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第20問

52歳の男性。統合失調症で精神科入院歴があるが、この9年間は治療中断しており、時々幻聴に影響された言動がみられる。医師の往診の後、何とか本人の同意を得て訪問支援開始となった。初回訪問時、居間で20分ほど落ち着いて話ができる状況である。初期の訪問において、作業療法士が最も留意すべきなのはどれか。

1: 服薬勧奨を積極的に行う。

2: 1日に複数回の訪問を行う。

3: 身の回りの整理整頓を促す。

4: 毎回違うスタッフが訪問する。

5: 本人の興味や関心事を把握する。

- 答え:5

- 解説:この問題では、統合失調症の患者に対して作業療法士が初期の訪問で最も留意すべきことを選ぶ必要があります。患者との関係性を築くことが重要であり、本人の興味や関心事を把握することが適切な作業活動選択に繋がります。

- 服薬は必要であるが、治療中断の理由が不明であり、薬物の種類と量が確定していない時期であるため、積極的な勧奨はできません。

- 患者は落ち着いて話せるのは20分程度であり、この時期に1日複数回の訪問を行うことは、患者にとって精神的負担が大きいため適切ではありません。

- 問題文には患者が身の回りの整頓をできていない様子は書かれておらず、この時点で患者の問題にないことは、初期の訪問で促す必要性はありません。

- 毎回違うスタッフが訪問に行くと、患者との治療的関係性を築きにくくなるため、適切ではありません。

- 初期の訪問では、適切な作業活動選択のために、本人の興味や関心事を把握する必要があります。これにより、幻聴に影響された言動などを作業活動によって抑えられる可能性があります。

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第91問

境界型人格障害の患者に対する作業療法で適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 複数の患者が共有する場で実施する。

2: 衝動発散を促す活動を取り入れる。

3: 指示的態度を維持する。

4: 依存や理想化が生じた時には治療者を交代する。

5: 患者の要求に応じ作業療法終了後に面接を行う。

- 答え:1 ・2

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午前:第48問

回避性パーソナリティ障害患者の作業療法導入期の対応について適切なのはどれか。

1: 共同作業を促す。

2: 衝動発散を促す。

3: 種目選択は患者に任せる。

4: 作業の誤りを修正させる。

5: 枠組みの明確な作業を提供する。

- 答え:5

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午後:第92問

正しい組合せはどれか。

1: 統合失調症-もうろう状態

2: うつ病-感情鈍麻

3: パニック障害-思考散乱

4: ナルコレプシー-睡眠麻痺

5: アルコール精神病-自生思考

- 答え:4

- 科目:精神障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午後:第74問

統合失調症(精神分裂病)について誤っているのはどれか。

1: 多くが30歳までに発症する。

2: 発病率は女性の方が高い。

3: 患者の子供での発病率は一般人口の発病率よりも高い。

4: 我が国では精神科入院患者に占める割合が最も多い。

5: 再発予防には薬物療法が必要である。

- 答え:2

- 科目:精神障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午後:第46問

転換性障害のため歩行障害がみられる患者への作業療法で優先すべきなのはどれか。

1: 住宅環境の整備を進める。

2: 廃用性機能障害を予防する。

3: 無意識の葛藤についての洞察を促す。

4: 難易度の高い作業への挑戦を勧める。

5: 器質的な原因との矛盾点に直面させる。

- 答え:2

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第47問

疾患と治療の組合せで正しいのはどれか。

1: 解離性健忘――――――――――自律訓練法

2: 身体化障害――――――――――系統的脱感作法

3: 強迫性障害――――――――――曝露反応妨害法

4: PTSD〈外傷後ストレス障害〉―フラッディング

5: 心気障害―――――――――――持続エクスポージャー法

- 答え:3

- 解説:この問題では、疾患と治療法の正しい組み合わせを選ぶ必要があります。正しい組み合わせは、強迫性障害と曝露反応妨害法です。

- 解離性健忘では、認知療法や集団精神療法、催眠療法などが適応となります。自律訓練法は、自己催眠法の一種で、不安神経症や強迫神経症などで適応となるため、この組み合わせは正しくありません。

- 身体化障害では、認知行動療法や支持的精神療法が適応となります。系統的脱感作法は、リラックスした状態で低い不安から段階的に刺激を与えていく方法で、強迫神経症や恐怖性不安障害で適応となるため、この組み合わせは正しくありません。

- 強迫性障害では、曝露反応妨害法や認知行動療法、フラッディングなどが適応となります。曝露反応妨害法は、認知行動療法の一つで、不安に患者自身を曝すことで徐々にその状況に慣れさせる反面、強迫行為自体を我慢して行わないようにする方法である。主に強迫性障害で適応となるため、この組み合わせは正しいです。

- 外傷後ストレス障害(PTSD)では、持続エクスポージャー法や認知行動療法などが適応となります。フラッディングは、不安や恐怖場面に曝露して、その時間を次第に延長していく方法で、主に強迫性障害で用いられるため、この組み合わせは正しくありません。

- 心気障害では、森田療法などが適応となります。持続エクスポージャー法は、不安障害のためのエクスポージャー療法の長い歴史と、外傷後ストレス障害(PTSD)の情動処理理論に基づいた治療法で、PTSDなどで適応となるため、この組み合わせは正しくありません。

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午後:第48問

精神遅滞の患者に対して行う作業療法で適切でないのはどれか。

1: レクリエーション

2: 自律訓練法

3: 集団活動

4: 創作活動

5: SST

- 答え:2

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第20問

32歳の男性。統合失調症。これまで院内の外来作業療法に参加していたが、友人の就労を契機に本人も就労希望を口にするようになった。担当の作業療法士が院内のカンファレンスで、この患者の就労移行支援事業所利用を提案するにあたって最も重要なのはどれか。

1: 罹病期間

2: 幻聴の頻度

3: 病識の程度

4: 就労への意欲

5: 統合失調症の病型

- 答え:4

- 解説:就労移行支援事業所利用を提案する際に最も重要な要素は、患者の就労への意欲です。患者が一般就労や起業を希望し、適正な職場への就労が見込まれる場合、支援を受けることができます。

- 罹病期間は、就労移行支援事業所利用を提案する際の最重要要素ではありません。罹病期間に関係なく、事業の利用ができます。

- 幻聴の頻度は、就労移行支援事業所利用を提案する際の最重要要素ではありません。症状の頻度や重症度は支援を受ける条件に含まれていないため、幻聴の頻度によって就労が妨げられる状況とは考えにくいです。

- 病識の程度は、就労移行支援事業所利用を提案する際の最重要要素ではありません。職場への就労が見込まれる場合、病識の程度に関係なく、支援を受けることができます。

- 就労への意欲は、就労移行支援事業所利用を提案する際の最重要要素です。患者が一般就労や起業を希望し、適正な職場への就労が見込まれる場合、支援を受けることができます。

- 統合失調症の病型は、就労移行支援事業所利用を提案する際の最重要要素ではありません。病型に関係なく、事業の利用ができます。

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第37問

22歳の女性。統合失調症(精神分裂病)。17歳時、周囲から悪口を言う声が聞こえ初回入院し、退院後はアルバイトの生活を続けていた。今回、突然2階から飛び降りた。けがは軽症で済んだが、興奮と幻覚妄想が顕著となり、2回目の入院。入院3週目で症状は軽減したが、疲弊状態が前面に出ている。主治医から、再発後の疲れやすさへの対処を目的とした作業療法が指示された。開始後まもなく「退院してアルバイトをしたい」と訴える。作業療法士の働きかけで適切でないのはどれか。

1: 主治医の判断を確認する。

2: 作業療法の当面の目的を説明する。

3: 退院後の生活の見通しを尋ねる。

4: 作業種目の内容を一緒に考える。

5: 厚生労働省編一般職業適性検査を実施する。

- 答え:5

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する