第55回午後第14問の類似問題

第54回午前:第18問

50歳の女性。10年前に義母の介護に際して突然の視力障害を訴えたが、眼科的異常はみられなかった。1か月前に夫の単身赴任が決まってから、下肢の冷感、疼痛を主訴として、整形外科、血管外科などを受診するも異常所見は指摘されなかった。次第に食事もとれなくなり、心配した夫が精神科外来を受診させ、本人はしぶしぶ同意して任意入院となった。主治医が、身体以外のことに目を向けるようにと作業療法導入を検討し、作業療法士が病室にいる本人を訪問することになった。本人は着座すると疼痛が増強するからと立位のままベッドの傍らに立ち続けて、他科受診できるよう主治医に伝えてほしいと同じ発言を繰り返す。この患者に対する病室での作業療法士の対応で最も適切なのはどれか。

1: 他科受診できるよう約束する。

2: 夫の単身赴任をどのように感じているか尋ねる。

3: 痛みが軽減することを約束して作業療法への参加を促す。

4: 身体的には問題がなく、心の問題であることを繰り返し伝える。

5: 他のスタッフの発言との食い違いが生じないよう、聞き役に徹する。

- 答え:5

- 解説:この患者は転換性障害であると考えられるため、作業療法士は患者の発言を傾聴し、他のスタッフとの食い違いがないように情報共有を行うことが最も適切な対応です。

- 他科受診の決定は医師の判断であり、作業療法士が約束できることではないため、選択肢1は適切ではありません。

- 現時点で治療内容に納得していない患者に対して、症状増悪の契機となったできごとを聴取することは適切ではないため、選択肢2は適切ではありません。

- 作業療法士は症状そのものの治療契約を結ぶことができず、作業療法導入初期には強く参加を促すことは避けるべきであるため、選択肢3は適切ではありません。

- 現時点で心の問題であることを繰り返し伝えると、患者は納得できず自己否定を感じる可能性があるため、選択肢4は適切ではありません。

- 患者の発言を傾聴し、他のスタッフとの食い違いがないように情報共有を行うことは、現時点での患者の苦痛を理解しようとする態度として望ましいため、選択肢5が最も適切な対応です。

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午後:第9問

81歳の女性。多発性脳梗塞と心不全を併発したため入院した。日中に家族がいるときはしっかりしているが、夜間には「大きな声を出す」、「窓から外に出ようとする」、「服を脱ぐ」などの行為が見られるようになった。この患者の病態で考えられるのはどれか。

1: 昏迷

2: せん妄

3: 多幸症

4: 不安発作

5: 抑うつ状態

- 答え:2

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第40問

68歳の男性。21歳時に精神分裂病(統合失調症)を発症し入退院を数回繰り返した。50歳ころから症状が安定し家庭菜園をしながら弟の家族と同敷地内の離れ家で暮らしていた。今回、数年前からの多発性脳梗塞による認知症が進み、日常生活が困難となり、老人性認知症疾患療養病棟に入院した。開始時の作業活動で適切なのはどれか。

1: 籐細工

2: 園 芸

3: 音楽鑑賞

4: 絵 画

5: 文化刺繍

- 答え:2

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第18問

57歳の女性。夫と寝たきりの母親との3人暮らし。編み物を趣味としていた。患者は手の抜けない真面目な性格で、介護が2年続いたころから「体が動かない。死んでしまいたい」と寝込むようになった。夫に連れられ精神科病院を受診し入院。1か月後に作業療法が導入となった。しかし、作業療法士に「母のことが気になるんです。ここにいる自分が情けない」と訴えた。この患者への対応として適切なのはどれか。

1: 主治医に早期の退院を提案する。

2: 他の患者をお世話する役割を提供する。

3: 趣味の編み物をしてみるように提案する。

4: 休むことも大切であることを説明する。

5: 他の患者との会話による気晴らしを促す。

- 答え:4

- 科目:気分障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第83問

統合失調症(精神分裂病)の作業場面での特徴はどれか。

1: 作業能力の変動が少ない。

2: 援助によって達成量が増える。

3: 同じ間違いが少ない。

4: 同時並行の作業が得意である。

5: 全体を見て判断することができる。

- 答え:2

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

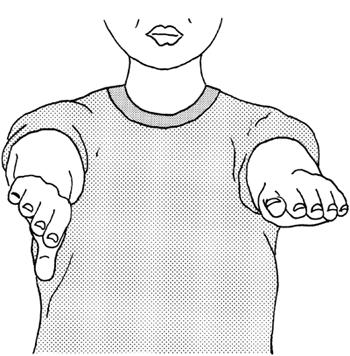

第57回午後:第8問

47歳の女性。多発性硬化症。30歳で発症し、寛解と増悪を繰り返した後、完全寛解していた。1週前に視力低下と小脳症状が出現し、入院となった。視神経と右小脳半球に脱髄を認める。過回内テストで図のような動きが観察された。この患者にみられる所見はどれか。

1: 振 戦

2: 運動分解

3: 測定異常

4: 協働収縮異常

5: 反復拮抗運動不能

- 答え:3

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午後:第46問

境界性パーソナリティ障害の患者に対する作業療法で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 退行を許容する。

2: 集団作業への参加を促す。

3: 柔軟な枠組みを提供する。

4: 攻撃衝動の適応的発散を促す。

5: 主観的な苦悩を共感的に理解する。

- 答え:4 ・5

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第39問

15歳の男子。アスペルガー症候群。成績は良いが、最近、小さなことで級友を罵倒したり、机を蹴飛ばしたり、教師に対する攻撃的な言動も目立つようになった。家でも些細なことへのこだわりが強まり、親が対応に困り精神科外来受診となった。当面、週1回の個人作業療法に参加することとなった。本人は「ここには母親に連れてこられた」と受身的な参加態度を示す。当面1か月の作業療法の目的で適切なのはどれか。

1: こだわりの修正

2: いらいら感の発散

3: 行動化の内省

4: 学習の場の提供

5: 級友関係の修復

- 答え:2

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午後:第16問

40歳の男性。うつ病。意欲低下と睡眠障害が出現し会社を休職した。アパートで1人暮らしをしながらデイケア通所していたが、この1週間、デイケアも休みがちになり訪問の指示が出た。訪問が継続されることになった。訪問時の対応で正しいのはどれか。

1: 退職を勧める。

2: SSTを勧める。

3: 心配事を聞く。

4: 服薬の変更を勧める。

5: 職場適応訓練を開始する。

- 答え:3

- 科目:気分障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第15問

50歳の男性。アルコール依存症。30歳代後半から仕事上のストレスで飲酒量が増えた。遅刻や欠勤を繰り返し、2年前にリストラされてからは昼夜を問わず連続飲酒の状態となった。妻に付き添われて精神科を受診し、アルコール専門病棟へ入院した。入院後2週経過し、離脱症状が落ち着いたため作業療法が開始された。回復期の作業療法で適切でないのはどれか。

1: 家族同伴の心理教育を行う。

2: 集団内の仲間意識を育てる。

3: 自助グループへの参加を促す。

4: 医療機関の利用終了を目指す。

5: 退院後の生活について助言する。

- 答え:4

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第17問

50歳の男性。妻と二人暮らし。1年前に支店長に昇進してから仕事量が増え、持ち前の几帳面さと責任感から人一倍多くの仕事をこなしていた。半年前に本社から計画通りの業績が出ていないことを指摘され、それ以来仕事が頭から離れなくなり、休日も出勤して仕事をしていた。2か月前から気分が沈んで夜も眠れなくなり、1か月前からは仕事の能率は極端に低下し、部下たちへの指揮も滞りがちとなった。ある朝、「自分のせいで会社が潰れる、会社を辞めたい、もう死んで楽になりたい」と繰り返しつぶやいて布団にうずくまっていた。心配した妻が本人を連れて精神科病院を受診し、同日入院となった。入院後1週間が経過した時に気分を聞くと、返答までに長い時間がかかり、小さな声で「そうですねえ」と答えるのみであった。作業療法士の対応として適切なのはどれか。

1: 退職を勧める。

2: 気晴らしを勧める。

3: 十分な休息を勧める。

4: 自信回復のために激励する。

5: 集団認知行動療法を導入する。

- 答え:3

- 解説:この患者はうつ病の疑いがあり、心身の疲労回復に努める時期であるため、十分な休息を勧めるのが適切な対応である。

- うつ病の疑いがある患者には判断能力が減退していることがあるため、退職という重大な決断を勧めることは適切ではない。

- 返答までに長い時間がかかる状態の患者には、気晴らしを勧められることでも心理負担であるため、適切ではない。

- 患者は心理的に不活性であり、「もう死んで楽になりたい」と思い詰めている状況であるため、十分な休息を勧めることが適切である。

- 患者は個人の限界に達して職能が破綻していることから、激励することは患者を心理的に追い詰めてしまうことになるため、適切ではない。

- 患者が自分のペースや能力を超えて活動しようとすることが予測されるため、集団での活動は避けた方が良い。集団認知行動療法を行うとすれば、患者の症状が明らかに回復に向かい、自分の気持ちと現実との関係性をポジティブに認識できる時期からでも良い。

- 科目:気分障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第34問

32歳の男性。会社員。課長になってから会議が多くなり、会議中にマイクを持つ手が震え、激しい動悸と発汗が出現するようになった。次第に恥をかきたくないと、会議が恐怖となっていった。精神科外来受診後に外来作業療法を開始した。この患者の病態として適切なのはどれか。

1: 強迫性障害

2: 社会不安障害

3: 回避性人格障害

4: 身体表現性障害

5: 急性ストレス反応

- 答え:2

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午後:第70問

「すれ違った人が咳払いをした。これは自分への嫌がらせである」と訴える精神分裂病(統合失調症)患者の症状はどれか。

1: 考想伝播

2: 妄想気分

3: 妄想知覚

4: 妄想着想

5: 作為体験

- 答え:3

- 科目:精神障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午前:第44問

統合失調症の回復期前期での目標について適切なのはどれか。

1: 現実生活への移行

2: 施設内生活の自立

3: 生活の質の向上

4: 生活技能の改善

5: 社会への参加

- 答え:1

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午前:第28問

47歳の男性。アルコール依存症。30歳代後半から仕事のストレスのために飲酒量が増え、40歳ころから高脂血症と肝機能障害とがある。年末年始に連続飲酒の状態となり、妻と両親に付き添われて精神科を受診した。アルコール専門病棟へ入院し、2週目に作業療法が開始された。この時点での作業療法で適切でないのはどれか。

1: 体力の向上を図る。

2: 合併症に関する心理教育を行う。

3: 仕事のストレスについて話し合う。

4: 生活技能訓練(SST)を行う。

5: 自助グループを紹介する。

- 答え:4

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第12問

87歳の男性。脳血管障害の後遺症により週1回の訪問作業療法を行っている。訪問時、85歳の妻が「家で介護することがつらい。疲れた」と暗い顔でため息をついている。訪問作業療法士の対応で正しいのはどれか。

1: 妻に精神科の受診を勧める。

2: 近隣の入所施設の空き情報を伝える。

3: 患者へ妻に甘えすぎないように話す。

4: 訪問介護事業所に利用開始を依頼する。

5: ケアマネージャーに妻の状況を報告する。

- 答え:5

- 解説:この問題では、高齢の介護者が疲労している状況に対して、訪問作業療法士がどのような対応をすべきかを問うています。妻の気持ちを受容し、状況を確認し、専門家に相談し、解消法を選択する手順が考えられます。

- 妻は介護のつらさと疲労を訴えていますが、受診すべき病的状態かどうかは問題文からはわかりません。まずは他のチームメンバーに報告して状況を確認するべきです。

- 入所施設の空き情報を伝える前に、まずはケアマネージャーや他の支援者と情報を共有し、介護負担軽減のための手段を検討するべきです。

- 問題文には患者が妻に甘えているとの情報はなく、まずは状況を確認し、その後に対処するべきです。

- 訪問介護事業所の利用開始にはケアマネージャーが作成するケアプランの変更手続きが必要です。妻の状況を他職種と確認し、相談したうえで利用すべきサービスを選択するべきです。

- ケアマネージャーは患者本人と家族の諸問題を把握する役割があります。妻の状況を報告することで、適切な支援が受けられるようになります。正しい対応です。

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第39問

50歳の男性。アルコール依存症。38歳から頻回の入院を繰り返し、仕事も失い、妻とも離婚した。今回、2週前から昼夜を問わずに飲酒して、食事も摂らない状態が続くため入院となった。入院後は振戦せん妄が見られたが、1か月後には状態が安定し、体力強化を目的に作業療法が処方された。この患者の行動で予想されるのはどれか。

1: 円滑な対人関係

2: 共感的な感情表出

3: 柔軟な判断

4: 高い目標設定

5: 熟慮した上での行動

- 答え:4

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第34問

48歳の男性。市役所に勤務。住民の苦情に対応する業務に就いたころから、不眠、食欲不振、意欲低下および思考抑制が始まった。3か月間の休職を取り自宅療養をしていたが「自分は役に立たない」と言い、希死念慮を認めたため入院となり、2週後から作業療法が開始された作業療法の初期評価で把握すべき内容として適切でないのはどれか。

1: 興味関心

2: 身体症状の有無

3: 病前の生活状況

4: 現在の睡眠状態

5: 集団への参加技能

- 答え:5

- 科目:気分障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第93問

強迫神経症患者の作業療法で確認行為がみられたとき、作業療法士の対応で適切なのはどれか。

1: 作業種目を変更する。

2: 作業を中断させる。

3: その日の作業療法を中止する。

4: 行為をやめるように話す。

5: 行為を静観する。

- 答え:5

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午前:第42問

統合失調症患者が作業中に立ったり座ったりする、そわそわと落ち着かない行動はどれか。

1: パーキンソニズム

2: ジスキネジア

3: アカシジア

4: ジストニア

5: チック

- 答え:3

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する