第55回午後第14問の類似問題

第42回午前:第83問

回復期前期の統合失調症患者に対する作業療法で適切なのはどれか。

1: 身体感覚を促すための身体運動を行う。

2: 現実検討を促すためのミーティングを行う。

3: 対人交流技能を促すためのSSTを行う。

4: 自立生活を促すための就労準備訓練を行う。

5: 地域参加を促すための社会活動を行う。

- 答え:1

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第91問

境界型人格障害の患者に対する作業療法で適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 複数の患者が共有する場で実施する。

2: 衝動発散を促す活動を取り入れる。

3: 指示的態度を維持する。

4: 依存や理想化が生じた時には治療者を交代する。

5: 患者の要求に応じ作業療法終了後に面接を行う。

- 答え:1 ・2

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第11問

51歳の男性。仕事中に3 mの高さから転落し、外傷性脳損傷を生じ入院した。受傷2週後から作業療法を開始した。3か月が経過し運動麻痺はみられなかったが、日付がわからない、1日のスケジュールを理解できない、感情のコントロールが難しい、複雑な作業は混乱してしまうなどの状態が続いた。作業療法で適切なのはどれか。

1: 静かな環境で行う。

2: 新規課題を毎日与える。

3: 複数の作業療法士で担当する。

4: 不適切な言動には繰り返し注意する。

5: 集団でのレクリエーション活動を導入する。

- 答え:1

- 解説:この患者は外傷性脳損傷により記憶障害、前頭葉機能障害、遂行機能障害が見られるため、静かな環境で行う作業療法が適切である。

- 静かな環境で行うことは、感情のコントロールが難しい患者にとって適切であり、外界からの刺激量を調節し感情の高ぶりが生じにくくなる。

- 新規課題を毎日与えることは、この患者にとって混乱を招く可能性があるため適切ではない。長期的に慣れ親しんだ活動が適する。

- 複数の作業療法士で担当することは、患者が混乱する可能性があるため適切ではない。担当する作業療法士は一人とし、作業の指示も統一した方法で行うべきである。

- 不適切な言動に対して繰り返し注意することは、患者の感情を逆なでする可能性があるため適切ではない。注意する際は、自尊心を損なわないように配慮するべきである。

- 集団でのレクリエーション活動は、作業が複雑になりやすく、処理すべき情報も過多となるため、個別対応のほうが望ましい。

- 科目:高次脳機能障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第14問

53歳の男性。うつ病の診断で10年前に精神科通院治療を受けて寛解した。1か月前から抑うつ気分、食思不振、希死念慮があり、入院して抗うつ薬の投与を受けていた。1週前からパラレルの作業療法に参加していたが、本日から他患者に話しかけることが増え、複数の作業療法スタッフに携帯電話番号など個人情報を尋ねてまわるようになった。「食欲も出てきた」と大声を出している。この時点での作業療法士の対応として最も適切なのはどれか。

1: 食欲が戻ったので調理実習を計画する。

2: その場で作業療法室への出入りを制限する。

3: 患者との関係作りのため携帯電話番号を教える。

4: 担当医や病棟スタッフに状態の変化を報告する。

5: 行動的となったことを本人にポジティブ・フィードバックする。

- 答え:4

- 解説:この患者はうつ病の治療を受けていたが、躁病相の症状が現れ始めている。そのため、適切な対応は担当医や病棟スタッフに状態の変化を報告し、今後の対応について検討することである。

- 食欲増進は躁病相によるものと考えられるため、調理実習を計画することは患者の症状を増強させる可能性があり、望ましくない。

- 患者の要求に対してすぐに制限をかけることは、欲求不満を拡大させ、反発や攻撃性を強化するため、すぐに作業療法室への出入りを制限すべきではない。

- 躁病相の症状が現れた患者に対しては、行動の枠組みを守るようにする。患者が枠組みを超えた要求をしてきた際には、きっぱりとした態度で要求を断る必要がある。

- 患者の状態が躁病相に変化していることから、担当医や病棟スタッフに状態の変化を報告し、今後の対応について検討する必要がある。これが最も適切な対応である。

- 患者が行動的になったのは躁病相になったためと考えられる。ポジティブ・フィードバックすることで、症状をさらに強めてしまうこともあるため、望ましくない。

- 科目:気分障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午前:第19問

45歳の男性。統合失調症。自宅で単身生活をしている。精神症状は安定しているが、買い物に行くときを除き自宅に引きこもっている。週3回のヘルパーによる食事のサービスと惣菜による食事摂取をしている。偏食と間食が多く、身長167 cm、体重92 kgと肥満である。最近の血液検査の結果、脂質異常症と診断された。訪問作業療法における健康管理支援として適切なのはどれか。

1: 自炊を目指した調理訓練を提案する。

2: 抗精神病薬の変更を主治医に提案する。

3: 入院による生活リズムの改善を提案する。

4: 買い物はスタッフが代行することを提案する。

5: 散歩やストレッチなどの運動を取り入れることを提案する。

- 答え:5

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午前:第18問

35歳の女性。現在、6か月児の子育て中であるが、1か月前からテレビも新聞も見る気が起こらないほど周囲への興味と関心が低下し、児と触れ合うこともおっくうになった。物事の判断が鈍くなり、子育てに自信をなくし、自分を責め、ささいなことから不安になりやすくなったため、児を祖母に預けて精神科病院に入院した。入院翌日から不安の軽減を目的に作業療法が開始された。この患者に対する作業療法士の対応で適切なのはどれか。

1: 運動によって体力の増強を図る。

2: 趣味をみつけるよう働きかける。

3: 子育ての情報提供により関心を高める。

4: 集団のレクリエーションで気分転換を図る。

5: ゆとりが持てるような日中の過ごし方を話し合う。

- 答え:5

- 科目:気分障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第80問

作業療法場面での統合失調症者の行動特徴で誤っているのはどれか。

1: 柔軟な判断が苦手である。

2: 計画的な遂行が苦手である。

3: 慣れの効果が持続する。

4: 注意の配分が片寄る。

5: 緊張の亢進が持続する。

- 答え:3

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第16問

53歳の男性。アルコール依存症。34歳から頻回の入院を繰り返し、仕事も失い、妻とも離婚した。1週前から終日飲酒して、食事も摂らない状態が続くため入院となった。入院後は振戦せん妄がみられたが、3週後には状態が安定し、体力強化を目的に作業療法が処方された。作業療法場面でみられやすいのはどれか。

1: 柔軟な判断

2: 高い目標設定

3: 共感的な感情表出

4: 熟慮に基づく行動

5: 円滑な対人関係の構築

- 答え:2

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第20問

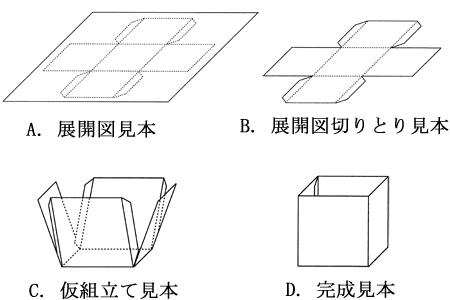

52歳の男性。統合失調症。精神科病院に5年間入院している。作業療法が開始され、作業遂行の特徴と問題解決技能とを評価する目的で、箱づくり法を行うことになった。箱の作成過程で、患者から見本提示の希望があった場合、見本を段階的に提示する順序で正しいのはどれか。

1: A→B→C→D

2: B→C→D→A

3: C→D→A→B

4: D→A→B→C

5: A→C→B→D

- 答え:4

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第96問

作業療法中に、隣の人に触れるのがきたないとプログラムを中断してしまう患者はどれか。

1: 身体表現性障害

2: 解離性障害

3: 非社会性人格障害

4: 強迫性障害

5: 妄想性人格障害

- 答え:4

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午後:第17問

21歳の女性。大学生で単身生活。日中は講義に出席しているが、帰宅すると過食と自己誘発性嘔吐に時間を費やし、睡眠時間がとれず、遅刻するなど日常生活に支障をきたしている。心配した母親に連れられて精神科を受診した。過食後の自己嫌悪感も強く、抗うつ薬を処方されたが、最近ではリストカットなどの自傷行為もみられるようになった。ある日作業療法室で本人が近況について報告をしてきた。そのときの作業療法士の本人への対応として最も適切なのはどれか。

1: 過食の理由を尋ねる。

2: 今後の自傷行為を禁じる。

3: 講義の出席状況を把握する。

4: 心配している気持ちを伝える。

5: 日々のスケジュール管理方法を指導する。

- 答え:4

- 解説:この問題では、過食症(BN)の症状を持つ患者に対して作業療法士がどのように対応すべきかを問うています。適切な対応は、患者の感情表出を促し、受容的・支持的に接することです。

- 選択肢1は不適切です。作業療法士は、患者の病理そのものに直接触れるべきではありません。過食の理由を尋ねることは、患者の心理的負担を増やす可能性があります。

- 選択肢2は不適切です。BN患者は自己嫌悪を感じており、自傷行為を禁じることは、患者にとってさらに自尊心を損ねることになります。止めたくても止められない心理に「禁止事項」を他人から加えられることは適切ではありません。

- 選択肢3は不適切です。問題文からは、患者の困りごとや葛藤が講義から生じているのか、友人関係などから生じているのか読み取ることができません。患者は講義に出席していることがわかっているため、出席状況を把握する必要はありません。

- 選択肢4は適切です。自傷行為がみられる患者に対しては、受容的・支持的に対応し、患者の感情表出を促すことが重要です。心配している気持ちを伝えることで、患者に安心感を与え、信頼関係を築くことができます。

- 選択肢5は不適切です。BN患者には強迫的な性格傾向がみられることがあり、自己管理を強く求めることはかえって心理負担になります。日々のスケジュール管理方法を指導することは、患者にとって適切な対応ではありません。

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第14問

70歳の女性。買い物での計算や自宅への道順を間違えるようになり、心配した家族に伴われて物忘れ外来を受診した。Alzheimer型認知症と診断され外来作業療法を開始した。患者は「どうして私がここへ来ないといけないの」、「だまされた。帰りたい」と訴えて興奮することが多い。その後、興奮が落ち着き、作業療法室に定期的に通うようになった。今後の作業療法での留意点で適切なのはどれか。

1: 個室で作業を行う。

2: 薬物の作用を学習させる。

3: 病気の説明を繰り返し行う。

4: 作業手順を1工程ずつ説明する。

5: 長時間かけて仕上げる作業を課題に選ぶ。

- 答え:4

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第33問

34歳の主婦。解離性(転換性)障害。23歳の時から入退院を繰り返している。今回、夫婦喧嘩の後ふらつきがひどくなり、意識を失って入院した。1か月後にふらつきはまだあるものの、作業療法が導入された。当初の作業療法で適切なのはどれか。2つ選べ。 ア.ふらつきの原因を探る。イ.夫婦関係を調整する。ウ.無意識の葛藤について洞察させる。エ.歩行訓練を行う。オ.不安感を発散する作業を行う。

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:4 ・5

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午後:第43問

統合失調症の思考障害に対する作業療法上の留意点で正しいのはどれか。

1: 1. 工程数を増やす。

2: 2. 集団作業を中心に行う。

3: 3. 言語による指示を多くする。

4: 4. 枠組みの明確な作業を選ぶ。

5: 5. 結果が作品として残らない作業を選ぶ。

- 答え:4

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第77問

認知症患者の作業療法で適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 集団内での交流を促す。

2: 参加メンバーを毎回入れ替える。

3: 休憩は患者のペースでとらせる。

4: 複数の作業療法士が交替で担当する。

5: 患者が慣れ親しんだ種目を設定する。

- 答え:1 ・5

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午前:第15問

31歳の女性。2か月前に地元が大規模な災害に遭い、親が死亡したものの看護師として救助隊に加わり1か月活動した。通常の勤務に復帰後1週ころから不眠や中途覚醒が続くようになり、災害発生時の情景を夢で見るようになった。夫が様子を聞いても詳細を語ろうとせず、その後、自ら精神科を受診し外来作業療法が処方された。考えられる疾患はどれか。

1: 適応障害

2: パニック障害

3: 全般性不安障害

4: 急性ストレス障害

5: PTSD〈外傷後ストレス障害〉

- 答え:5

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第14問

23歳の男性。高校卒業後、公務員として働いていた21歳時に統合失調症を発症したため退職し、入院した。退院後は家業を手伝っていたが、命令的内容の幻聴によって3日間放浪したため、2度目の入院となった。1か月後に退院し、実家からデイケアに通い始めた。この時点で把握すべき情報として最も重要なのはどれか。

1: 認知機能

2: 対人関係

3: 余暇の過ごし方

4: 就労に対する希望

5: 精神症状の生活への影響

- 答え:5

- 解説:この問題では、統合失調症を発症し、2度目の入院を経てデイケアに通い始めた患者の状況において、最も重要な情報を選ぶことが求められています。この時点では、患者の精神症状が生活への影響を把握することが最も重要です。

- 認知機能は重要な要素ですが、問題文に認知機能の障害についての記載がなく、公務員として働いていた経験や家業を手伝うことができたことから、認知機能の問題はないと予想できます。このため、選択肢1は最も重要な情報ではありません。

- 対人関係は今後の生活において課題となる可能性はありますが、問題文に対人関係が家庭生活や社会生活において問題となっている記述がないため、この時点で把握すべき情報としての優先順位は低いです。選択肢2は最も重要な情報ではありません。

- 余暇の過ごし方については問題文に記述がなく、この時点での優先順位は低いです。選択肢3は最も重要な情報ではありません。

- 就労に対する希望は重要ですが、患者はデイケアに通い始めた時期であり、退院後の生活を安定させることが優先です。就労については、デイケアでの様子を見た後に進めても良いため、選択肢4は最も重要な情報ではありません。

- 患者の入院原因は幻聴であり、退院して間もない時期にあるため、精神症状が生活環境の変化によって再燃する可能性があります。この時点では、患者の精神症状が生活へ影響していないかを把握することが重要であり、選択肢5が最も重要な情報です。

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第44問

長期入院後の統合失調症患者の就労における作業内容として適切なのはどれか。

1: 対人交流が多い。

2: 精密な作業を含む。

3: 勤務時間の変更が多い。

4: スピードを求められない。

5: 自身の判断で手順を決められる。

- 答え:4

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午前:第85問

病状が安定している慢性期統合失調症患者が単身生活を始める場合に、優先して身に付けるべき技能はどれか。

1: 就業のための技能

2: 服薬管理の技能

3: 調理の技能

4: 余暇を楽しむ技能

5: 近所付き合いの技能

- 答え:2

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第80問

作業療法における慢性期精神分裂病(統合失調症)患者の特徴でないのはどれか。

1: 持続力に乏しい。

2: リズムに乗りにくい。

3: とっさの判断に戸惑う。

4: 周囲の患者に干渉しやすい。

5: 作業手順に慣れるのに時間がかかる。

- 答え:4

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する