第55回午前第10問の類似問題

第44回午前:第51問

歩行に介助が必要なParkinson病患者の指導で適切なのはどれか。

1: 段差はスロープにする。

2: 居室に厚めのじゅうたんを敷く。

3: 歩行リズムに合わせて声かけをする。

4: すくみ足には両手を引いて下肢の振り出しを導く。

5: 自主訓練として立位での体幹前後屈運動を指導する。

- 答え:3

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午後:第35問

Parkinson病のHoehn & Yahrの重症度分類でステージⅢの患者に対する作業療法で使用するのはどれか。

1: メトロノーム

2: 座位保持装置

3: バランスボード

4: ユニバーサルカフ

5: ポータブルスプリングバランサー

- 答え:1

- 解説:Parkinson病のHoehn & Yahrの重症度分類ステージⅢでは、外界からの手がかり情報を使用した運動が有効とされる。メトロノームはリズミカルな音刺激によりテンポが作られ、滑らかな運動を誘発するとされる。

- メトロノームは、リズミカルな音刺激によりテンポが作られ、滑らかな運動を誘発するとされる。ステージⅢのParkinson病患者に対して有効な作業療法となる。

- 座位保持装置は、介助がなければ車椅子か寝たきりの生活である、ステージⅤの場合に適応となることがある。ステージⅢの患者には適していない。

- バランスボードは、姿勢保持の障害が著明でないステージⅠ~Ⅱの場合に使用することがある。ステージⅢの患者には適していない。

- ユニバーサルカフは、手指の把持動作ができない場合に使用する。Parkinson病では、運動麻痺がなければ使用することはない。

- ポータブルスプリングバランサーは、上肢近位筋の筋力低下を支援するための装置である。Parkinson病では、かえって不随意運動を助長してしまう可能性がある。

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午前:第32問

Yahrの重症度分類ステージⅢのParkinson病に対する作業療法で正しいのはどれか。

1: 日中もポータブルトイレを使わせる。

2: 道具使用の手順に関する記憶は良好である。

3: 構音では流涎が問題となることはまれである。

4: 歩行訓練では歩幅を制限して姿勢の動揺を減らす。

5: 起き上がりは視覚的手がかりによって体幹回旋を導く。

- 答え:5

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第22問

70歳の女性。7年前にパーキンソン病の診断を受けた。現在、ヤールの重症度分類はステージIII。夫、息子夫婦と同居。発症前は夫とシルバーダンスクラブに所属し活躍していた。作業療法の指導として適切でないのはどれか。

1: 着座するときは椅子に下肢が触れてから腰をおろす。

2: 歩き出すときは「イチ、ニ、イチ、ニ」と掛け声をかける。

3: 歩行中に方向転換するときは一旦立ち止まる。

4: 趣味活動は同一姿勢で行うものにする。

5: 物を取るときは目で位置を確認して手を伸ばす。

- 答え:4

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第20問

80歳の女性。脳血管障害発症後5年、要介護2。杖歩行は自立しているが、転倒予防を目的に通所リハビリテーションでの理学療法が開始された。転倒リスクの評価として適切なのはどれか。

1: FBS

2: KPS〈Karnofsky performance scale〉

3: PGCモラールスケール

4: SIAS

5: WCST

- 答え:1

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第11問

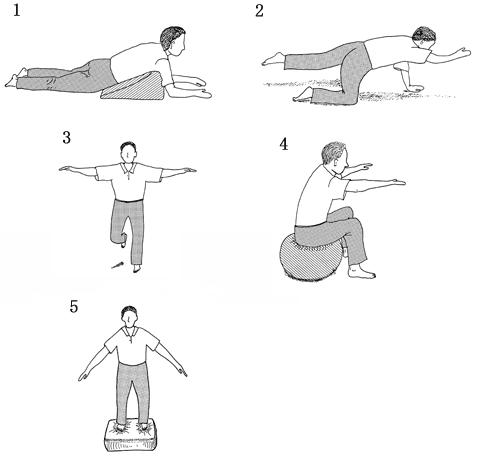

50歳の男性。Parkinson病。4年前から右足のふるえが出現し、抗Parkinson病薬を服用している。ADLは自立し、家事を行うことはできているが、作業に時間がかかるようになった。最近、下り坂の途中で足を止めることができず、前方へ転倒するようになったという。自宅でバランス練習を行うことになった。練習方法として適切なのはどれか。

- 答え:2

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第13問

67歳の男性。パーキンソン病、ヤールの重症度分類ステージIII。室内は伝い歩き、屋外は歩行車を用いているが、最近、体幹の前屈傾向が見られ、時々つまずいて転倒する。この患者の住環境整備で適切でないのはどれか。

1: 厚手の絨毯に変更

2: 手すりの設置

3: ベッドの導入

4: 段差の解消

5: 開き戸を引き戸に変更

- 答え:1

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午後:第28問

Parkinson病においてADLは自立で労働が制限されるときのHoehn & Yahrの重症度分類ステージはどれか。

1: Ⅰ

2: Ⅱ

3: Ⅲ

4: Ⅳ

5: Ⅴ

- 答え:3

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第84問

Parkinson病のYahrの重症度分類と訓練内容との組合せで誤っているのはどれか。

1: ステージI-自転車エルゴメータ

2: ステージII-歩行訓練

3: ステージIII-ADL訓練

4: ステージIV-方向転換の訓練

5: ステージV-胸郭ストレッチ

- 答え:4

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第12問

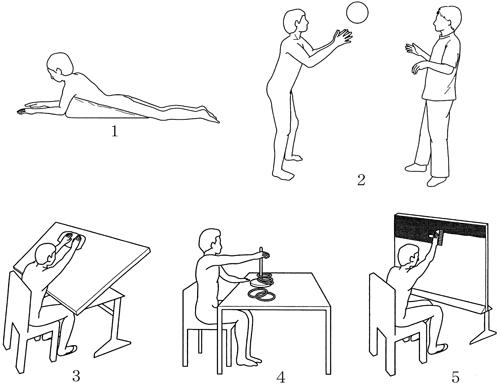

67歳の男性。パーキンソン病、ヤールの重症度分類ステージIII。室内は伝い歩き、屋外は歩行車を用いているが、最近、体幹の前屈傾向が見られ、時々つまずいて転倒する。この患者の作業療法場面について適切でないのはどれか。

- 答え:2

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午後:第32問

Parkinson病患者のADL指導で適切なのはどれか。

1: 階段よりも傾斜路を利用する。

2: 食事には手関節固定装具を用いる。

3: 下衣の更衣はできるだけゆっくり行う。

4: 浴槽のへりの高さは洗い場の高さに合わせる。

5: 起き上がり動作の開始には視覚的外部刺激を利用する。

- 答え:5

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第9問

72歳の男性。Parkinson病。Yahrの重症度分類ステージIVである。作業療法で適切なのはどれか。

1: 細罫線紙を用いた書字

2: カミソリを使う整容動作

3: 会話を利用した発声練習

4: 折り紙を使ったつまみ動作

5: 革細工スタンピングによる巧緻動作

- 答え:3

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午後:第8問

60歳の男性。Parkinson病。3年前に右手の振戦で発症し、2年前から左足と左手の振戦を認めている。最近、前かがみが強くなり、腹部が締めつけられるような感覚を生じることがある。独歩は可能。事務仕事を継続している。外来時の指導で適切なのはどれか。

1: 呼吸法

2: 毎日10分間の散歩

3: 体幹コルセットの装着

4: 四肢の高負荷筋力トレーニング

5: 肩甲帯と体幹を大きく動かす運動

- 答え:5

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第25問

70歳の男性。パーキンソン病。ヤールの重症度分類ステージIII。理学療法で誤っているのはどれか。

1: 関節可動域運動を行う。

2: 呼吸訓練を行う。

3: 背中を押して歩行を介助する。

4: メトロノームを利用して歩行練習を行う。

5: マット上で起き上がり練習を行う。

- 答え:3

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第14問

48歳の女性。慢性関節リウマチ。発症後3年経過。スタインブロッカー機能障害度分類クラスIII。車椅子移動は介助。排泄動作の自立を目的に他院から紹介があり入院した。作業療法開始時に適切でないのはどれか。

1: ズボンの着脱訓練

2: 補高便座の利用

3: 家屋改造案の提示

4: 車椅子操作訓練

5: ポータブルトイレへの移乗訓練

- 答え:3

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第6問

87歳の女性。脳卒中による重度の右片麻痺。回復期リハビリテーション病棟に入院中。座位での基本動作は自立。認知機能は保たれている。短下肢装具と4点杖で5 mまでは自力での歩行が可能。介助があればT字杖で20 m程度の歩行は可能。ここ2か月は状態に大きな変化はみられない。最近、介護老人保健施設への退院が決まった。退院後の生活上の移動手段で実用的なのはどれか。

1: T字杖を使用した介助歩行

2: 4点杖を使用した自力歩行

3: 4点杖を使用した介助歩行

4: 手すりを利用した自力歩行

5: 車椅子

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第19問

72歳の男性。パーキンソン病。ヤールの重症度分類ステージIII。すくみ足と突進現象が目立つ。歩行練習で誤っているのはどれか。

1: 歩行開始時に姿勢を矯正する。

2: 足踏みをしてから歩く。

3: 手拍子に合わせて歩く。

4: 歩幅に合わせた横線を床上に引く。

5: 足首に重錘バンドを装着して歩く。

- 答え:5

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第8問

45歳の女性。脊髄小脳変性症。ADLは自立している。独歩は可能で、会社へは電車で通勤している。最近ふらつきが多くなり、ときに転倒することがあるという。この患者に指導する内容として適切なのはどれか。

1: 背臥位でのストレッチ

2: 眼球運動による前庭刺激運動

3: 立位での下肢筋力増強

4: 外的リズムに合わせた平地歩行

5: T字杖を使用した応用歩行

- 答え:3

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第14問

45歳の女性。脊髄小脳変性症。ADLは自立している。独歩は可能で、会社へは電車で通勤している。最近ふらつきが多くなり、時に転倒することがあるという。この患者に指導する内容として適切なのはどれか。

1: 杖歩行

2: 片脚起立訓練

3: 下肢のスクワット訓練

4: 職場での車椅子の使用

5: リズムに合わせた歩行訓練

- 答え:3

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第4問

85歳の女性。多発性脳梗塞。2年前大腿骨転子間骨折。T字杖歩行をしていたが、最近、転倒がみられるようになった。また、痴呆が出現し声かけをしないと歩行をしなくなり、ベッドに臥床することが多くなった。介護者である嫁の要請があり訪問による理学療法を開始した。理学療法および指導で適切でないのはどれか。

1: 大腿四頭筋の等尺性筋力強化訓練

2: 介助歩行とその指導

3: 廊下に手すりを設置

4: ポータブルトイレへの移乗訓練

5: 屋外用車椅子の貸与

- 答え:1

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する