第54回午前第11問の類似問題

第54回午前:第46問

脊髄損傷による対麻痺患者に対して立位・歩行練習を行う目的として誤っているのはどれか。

1: 痙縮の減弱

2: 褥瘡の予防

3: 異常疼痛の抑制

4: 骨粗鬆症の予防

5: 消化管運動の促進

- 答え:3

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午前:第20問

25歳の男性。幼いころから言語発達と学業成績は良好であったが、固執性が強く友人との関係は保てなかった。製造業に就職し業務成績も良かったが、研修中に状況を無視した言動によって同僚とのトラブルが増え、上司に伴われて精神科を受診した。この患者に対する作業療法で適切なのはどれか。

1: 集中力を高める。

2: 耐久性の向上を図る。

3: 対人関係技能を高める。

4: 複数の作業を同時に行う。

5: 多くの感覚刺激を取り入れる。

- 答え:3

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第28問

10歳の男児。デュシェンヌ型筋ジストロフィーのステージ6(厚生省筋萎縮症研究班の機能障害度分類による)。誤っているのはどれか。

1: 食事動作は自立している。

2: 車椅子の操作は可能である。

3: 四つ這いによる移動は可能である。

4: いざりによる移動は可能である。

5: 座位の保持は可能である。

- 答え:3

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第11問

45歳の男性。会社の事務職として働いていたが、自転車運転中に自動車にはねられ、びまん性軸索損傷を受傷した。身体機能に問題がなかったため、1か月後に以前と同じ部署である庶務に復職した。仕事を依頼されたことや仕事の方法は覚えているが、何から手を付ければ良いのか優先順位が付けられず、周囲の同僚から仕事を促されてしまう状況である。考えられるのはどれか。

1: 記憶障害

2: コミュニケーション障害

3: 失行

4: 失認

5: 遂行機能障害

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午後:第2問

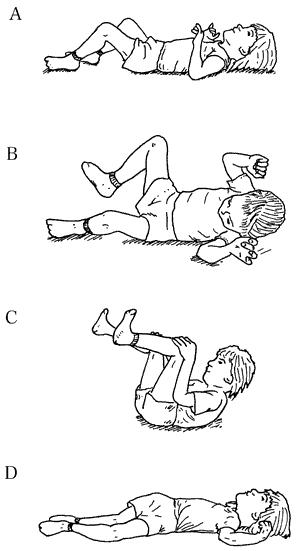

脳性麻痺児の背臥位姿勢を図に示す。獲得することが予想される順で正しいのはどれか。

1: A→B→C→D

2: B→C→D→A

3: B→A→C→D

4: C→D→B→A

5: D→A→B→C

- 答え:5

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第96問

脊髄損傷患者の排尿訓練について誤っているのはどれか。

1: 第6頸髄節まで機能残存していれば自己導尿訓練を行う。

2: 手圧排尿訓練には安定した座位保持能力が必要である。

3: 核上型の膀胱機能障害ではトリガーポイントの叩打による排尿反射を指導する。

4: 排尿反射は下肢の反射より早く回復する。

5: 冷水テスト陽性を排尿訓練開始の目安とする。

- 答え:4

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第12問

87歳の男性。脳血管障害の後遺症により週1回の訪問作業療法を行っている。訪問時、85歳の妻が「家で介護することがつらい。疲れた」と暗い顔でため息をついている。訪問作業療法士の対応で正しいのはどれか。

1: 妻に精神科の受診を勧める。

2: 近隣の入所施設の空き情報を伝える。

3: 患者へ妻に甘えすぎないように話す。

4: 訪問介護事業所に利用開始を依頼する。

5: ケアマネージャーに妻の状況を報告する。

- 答え:5

- 解説:この問題では、高齢の介護者が疲労している状況に対して、訪問作業療法士がどのような対応をすべきかを問うています。妻の気持ちを受容し、状況を確認し、専門家に相談し、解消法を選択する手順が考えられます。

- 妻は介護のつらさと疲労を訴えていますが、受診すべき病的状態かどうかは問題文からはわかりません。まずは他のチームメンバーに報告して状況を確認するべきです。

- 入所施設の空き情報を伝える前に、まずはケアマネージャーや他の支援者と情報を共有し、介護負担軽減のための手段を検討するべきです。

- 問題文には患者が妻に甘えているとの情報はなく、まずは状況を確認し、その後に対処するべきです。

- 訪問介護事業所の利用開始にはケアマネージャーが作成するケアプランの変更手続きが必要です。妻の状況を他職種と確認し、相談したうえで利用すべきサービスを選択するべきです。

- ケアマネージャーは患者本人と家族の諸問題を把握する役割があります。妻の状況を報告することで、適切な支援が受けられるようになります。正しい対応です。

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第6問

80歳の男性。脳梗塞による右片麻痺。Brunnstrom法ステージは上肢、手指、下肢ともにⅢ。右短下肢装具を装着し1本杖歩行は15 mまでは可能である。12段の階段昇降は可能であるが、そばで見守る必要がある。歩行と階段のFIMの点数の組合せで正しいのはどれか。

1: 歩行6点 ― 階段6点

2: 歩行5点 ― 階段6点

3: 歩行5点 ― 階段5点

4: 歩行4点 ― 階段5点

5: 歩行4点 ― 階段4点

- 答え:3

- 科目:ADL・生活環境

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第63問

小脳出血で失調を示す患者の作業療法で適切でないのはどれか。

1: 手びねりで厚手の茶碗作り

2: タイルモザイクのコースター作り

3: 西洋鋸を使って木製の状差し作り

4: 重垂バンドを手首に装着して卓上機織り

5: 押しのばし技法で銅板の壁掛け作り

- 答え:2

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第3問

65歳の女性。右利き。右被殻出血による左片麻痺。発症後4か月が経過した。Brunnstrom法ステージは左上肢IV、左手指IV、左下肢VI。両手で可能な動作はどれか。

1: 網戸を取り外す。

2: 掃除機をかける。

3: 天井の蛍光灯を変える。

4: 豆腐を手掌の上で切る。

5: エプロンの腰ひもを後ろで結ぶ。

- 答え:2

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第12問

66歳の女性。左中大脳動脈領域のアテローム血栓性脳梗塞でBroca失語と重度の右片麻痺を認める。理学療法実施の際、コミュニケーションに対する配慮で正しいのはどれか。

1: 使用頻度の低い単語を用いる。

2: 出にくい言葉は先回りして言う。

3: できるだけ長い文章で話しかける。

4: 意思伝達には易しい漢字を用いる。

5: ジェスチャーは可能な限り用いない。

- 答え:4

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第20問

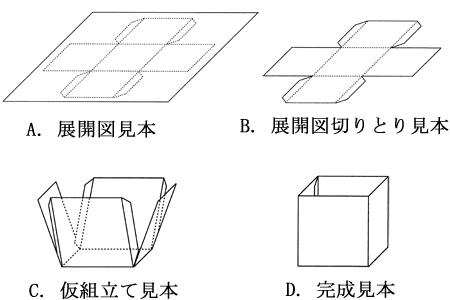

52歳の男性。統合失調症。精神科病院に5年間入院している。作業療法が開始され、作業遂行の特徴と問題解決技能とを評価する目的で、箱づくり法を行うことになった。箱の作成過程で、患者から見本提示の希望があった場合、見本を段階的に提示する順序で正しいのはどれか。

1: A→B→C→D

2: B→C→D→A

3: C→D→A→B

4: D→A→B→C

5: A→C→B→D

- 答え:4

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午後:第31問

Brunnstrom法ステージ上肢Ⅲ、手指Ⅳの片麻痺患者に対する上肢Ⅳを目指した座位での訓練課題はどれか。2つ選べ。

1: 腹部の前から非麻痺側大腿を触る。

2: 大腿上に置いた布をひっくり返す。

3: 大腿上に置いたお手玉を口元に近づける。

4: 机上のお手玉を肘伸展位で前方の肩の高さに移動する。

5: 机上のお手玉を肘伸展位で麻痺側側方の肩の高さに移動する。

- 答え:2 ・4

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第8問

25歳の男性。交通事故による外傷性脳損傷。三宅式記銘力検査の結果を表に示す。解釈として正しいのはどれか。

1: 固 執

2: 脱抑制

3: 注意障害

4: 学習効果

5: 言語性理解低下

- 答え:4

- 科目:高次脳機能障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第7問

72歳の女性。右中大脳動脈領域の脳梗塞による左片麻痺。立位時に左下肢の外旋と足部内反が著明であり、歩行時に装具を装着している。最も適応となりにくいのはどれか。

1: ツイスター

2: 非麻痺側補高

3: 逆Thomasヒール

4: 外側フレアヒール

5: 内側Yストラップ

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第54問

頸髄症を併発しやすい疾患はどれか。2つ選べ。

1: アテトーゼ型脳性麻痺

2: 筋萎縮性側索硬化症

3: 関節リウマチ

4: 重症筋無力症

5: 強皮症

- 答え:1 ・3

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午前:第13問

60歳の男性。50歳で筋萎縮性側索硬化症を発症し、自宅療養中である。舌を含めた全身に筋萎縮があり、上肢筋の萎縮は高度である。Danielsらの徒手筋力テストで肘・股・膝関節周囲筋3〜4、他は頸部・体幹を含め2。起き上がり動作と歩行とに介助を必要としている。自宅内での適切な移動方法はどれか。

1: 四つ這い移動

2: 標準型車椅子での移動

3: 肘をついてのいざり移動

4: ピックアップ歩行器歩行

5: 杖と装具とを使用した歩行

- 答え:2

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第12問

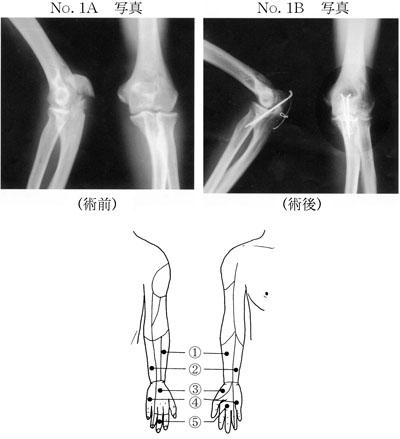

23歳の男性。スノーボードで転倒し受傷。術前と術後のエックス線写真(別冊No. 1A、B)を別に示す。合併する感覚障害の領域で正しいのはどれか。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

5: ⑤

- 答え:4

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第14問

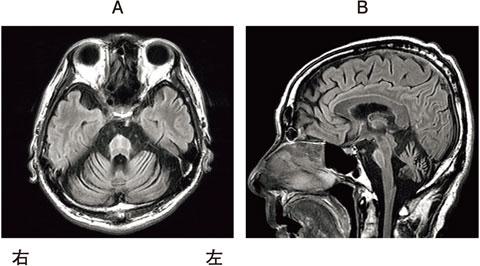

60歳の男性。7年前から歩行時にふらつきを自覚し、6年前から話し方が単調で途切れ途切れとなり膀胱直腸障害と起立性低血圧を認めた。四肢の固縮や振戦が徐々に進行し、2年前から車椅子で移動するようになった。最近、声が小さくなり呼吸困難感を訴えるようになった。頭部MRIのFLAIR画像で水平断(A)および矢状断(B)を示す。この疾患で合併する可能性が高いのはどれか。

1: 失 語

2: 拮抗失行

3: 声帯麻痺

4: 下方注視麻痺

5: 他人の手徴候

- 答え:3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午前:第12問

3歳の男児。脳性麻痺。床上に座れるが両手を使えるほどの安定性はない。四つ這いや伝い歩きで移動できる。この患児が15歳時にGMFCS-Expanded and Revised〈E&R〉で同じレベルであった場合に予想される屋内移動の状態として最も適切なのはどれか。

1: 手すりなしで階段昇降する。

2: 短い距離を独歩する。

3: 自走式車椅子を使う。

4: 電動車椅子を使う。

5: 寝返りで移動できない。

- 答え:2

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する