第54回午前第11問の類似問題

第42回午前:第39問

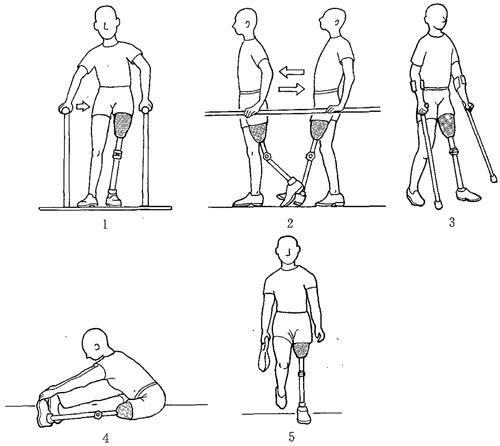

38歳の男性。3か月前に労災事故で左大腿切断術を受けた。本日から骨格構造義足を用いた歩行訓練を行う。全身状態、残存筋力および断端の状態は良好である。訓練で適切なものはどれか。2つ選べ。

- 答え:1 ・2

- 科目:義肢・装具

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第53問

脊髄損傷(第6頸髄節まで機能残存)の女性患者で、自立が最も難しいと考えられるのはどれか。

1: 手すりを使用して起き上がる。

2: ベッド上でズボンをはく。

3: 車椅子上でループ付き靴下をはく。

4: 車椅子上で自己導尿を行う。

5: トランスファーボードを使用して車に移乗する。

- 答え:4

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第9問

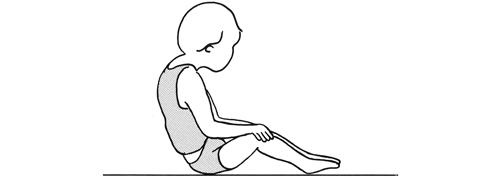

図は痙直型両麻痺を示す脳性麻痺児(GMFCSレベルⅢ)の長座位姿勢である。後方に倒れるのを防ぐため上体を起こそうと全身の筋緊張を強め努力している。その際に上肢に起こる連合反応として適切なのはどれか。

1: 肩甲骨の挙上

2: 肩関節の外転

3: 肘関節の伸展

4: 前腕の回外

5: 手関節の背屈

- 答え:1

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第39問

脳卒中片麻痺者の応用歩行練習について麻痺側から行う場合が多いのはどれか。

1: エスカレーターに乗るとき

2: 低い障害物をまたぐとき

3: 急なスロープを上るとき

4: 階段を上るとき

5: バスに乗るとき

- 答え:2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午後:第10問

25歳の男性。オートバイ運転中に乗用車と接触して頭部を強打し救急搬送され、外傷性脳損傷と診断された。理学療法が開始され2か月が経過した。FIMは92点。基本動作はすべて可能であるが、注意散漫になりやすい。Brunnstrom法ステージは上肢Ⅵ、下肢Ⅴ、modified Ashworth scale 1、歩行速度は0.9 m/s、functional balance scaleは52点であった。現時点の理学療法で重点的に行う内容はどれか。

1: 痙縮の軽減

2: 平地歩行練習

3: 二重課題練習

4: 分離運動の促通

5: 立位バランス運動

- 答え:3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第19問

35歳の女性。四肢のしびれで発症し、視力障害、不全四肢麻痺、体性感覚障害および息苦しさの増悪と寛解を繰り返した。小脳症状はない。MRIでは脳脊髄白質に多発性・散在性の脱髄斑が認められた。理学療法で適切なのはどれか。

1: 胸郭の可動性拡大運動

2: ボルグ指数で「きつい」運動

3: しびれに対するホットパック

4: 水温38~39℃の水中歩行訓練

5: 下肢に重錘を装着しての歩行訓練

- 答え:1

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第32問

32歳の男性。感情障害。営業の仕事で成績も良かったが、29歳時に躁病性興奮で約10か月入院した。退院後、復職したが服薬を自己調節し始め、次第に多弁となり顧客とのトラブルが多くなり、上司の勧めで2回目の入院となった。薬物療法によって入院2か月で落ち着いたため、安定した行動の維持を目標に作業療法が処方された。まとまりのある行動を見せているが、要求が通らない場合に他患に攻撃的な言動を表出することがある。開始に当たっての留意事項で適切でないのはどれか。

1: 患者の述べることを十分に聴く。

2: 作業種目は本人の希望で決定する。

3: 段階的に行動範囲の拡大を図る。

4: 疲労し過ぎないように配慮する。

5: 最低限の規則は明確に設定する。

- 答え:2

- 科目:気分障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第26問

48歳の男性。妻と2人暮らし。会社の営業課長をしていたが、重要な打合せを忘れたり、得意先へ行く道を迷ったりするようになり、妻の勧めで物忘れ外来を受診した。頭部MRIで脳萎縮が認められ、作業療法が処方された。作業療法開始時の目的で適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 休息の促し

2: 不安の軽減

3: 仕事の継続

4: 他者との交流

5: 自己認識の向上

- 答え:1 ・2

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第8問

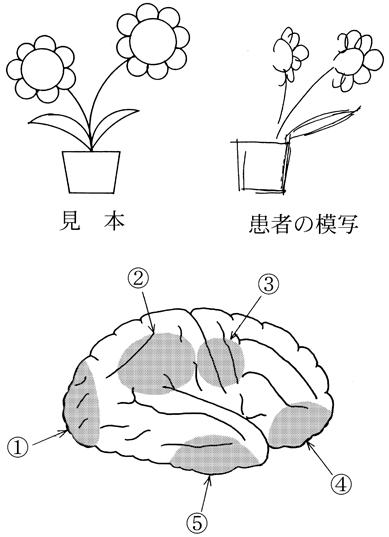

60歳の男性。脳梗塞。発症後9か月経過。現在、左片麻痺は軽度だが、日常生活上の介助量は多大である。模写課題の結果を図に示す。この患者の病巣部位はどれか。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

5: ⑤

- 答え:2

- 科目:高次脳機能障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第10問

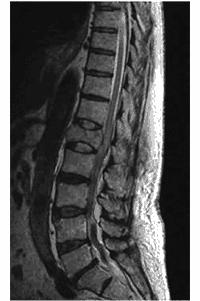

68歳の男性。作業中に脚立の上から転落したため搬入された。強い腰痛を訴え、下肢の運動麻痺が認められる。脊椎MRIを示す。画像所見上、損傷部位として考えられるのはどれか。

1: 第9胸椎

2: 第11胸椎

3: 第1腰椎

4: 第3腰椎

5: 第5腰椎

- 答え:3

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午後:第12問

56歳の女性。3年前に右手の振戦で発症したParkinson病患者。数か月前から前傾姿勢を認めるようになった。事務員として仕事をしている。理学療法として優先されるのはどれか。

1: リズム音を用いた歩行訓練

2: 体幹筋のストレッチ訓練

3: 呼吸リハビリテーション

4: 下肢の筋力増強訓練

5: 環境整備

- 答え:2

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

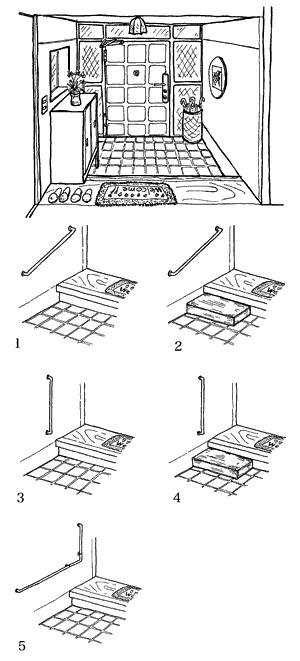

第46回午後:第10問

78歳の女性。脳梗塞による右片麻痺。発症後5か月経過。20 cmの段差であれば、手すりを使用し2足1段で昇段し、後ろ向きに2足1段で降段することが可能となり、自宅に退院することとなった。自宅の玄関の様子を図に示す。この患者に適している家屋改造案はどれか。ただし、上りかまちは36 cmとする。

- 答え:2

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第10問

39歳の女性。多発性硬化症。発症から4年が経過。寛解と再燃を繰り返している。MMTは両側の上肢・下肢共に4。軽度の両側視神経炎を伴い、疲労の訴えが多い。この患者に対する作業療法で適切なのはどれか。

1: 陶芸で菊練りを行う。

2: 木工作業で椅子を作る。

3: ビーズ細工でピアスを作る。

4: 卓上編み機でマフラーを編む。

5: 細かいタイルモザイクのコースターを作る。

- 答え:4

- 解説:この問題では、多発性硬化症の患者に対して適切な作業療法を選ぶことが求められています。患者は上肢・下肢の筋力が弱く、視神経炎を伴っているため、疲労や視覚への負担を考慮した選択が必要です。

- 陶芸の菊練りは上肢の強い筋力を要するため、疲労に配慮できない点で適切でない。

- 木工で椅子を作る作業は、木の切断やハンマーでの打ちこみ作業があり、患者の筋疲労を増大させることから、適さない。

- この患者は視神経炎を伴っているため、ビーズ細工のような細かい作業は眼精疲労を強める危険がある。

- 卓上編み機でマフラーを編む作業は、上肢への負担が少なく、視覚への負担もビーズ細工より少ないため、この患者に適切な作業療法となります。

- 細かいタイルモザイクのコースターを作る作業は、ビーズ細工と同様に細かい作業として眼精疲労を強める危険がある。また、タイルカッターの操作を繰り返すと上肢の筋疲労が生じやすい。

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第31問

脊髄完全損傷者の機能残存レベルと日常生活動作の到達レベルの組合せで正しいのはどれか。

1: 第4頸髄節 - 手動での車椅子操作

2: 第5頸髄節 - 更衣動作の自立

3: 第6頸髄節 - 寝返りの自立

4: 第7頸髄節 - 介助によるトイレへの移乗

5: 第8頸髄節 - 介助による起き上がり

- 答え:3

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第17問

83歳の男性。大腿骨頸部骨折で入院中。受傷前は屋内歩行が自立していた。自宅退院に向けた準備を開始した。適切でないのはどれか。

1: 便座の高さは30 cmにする。

2: 玄関スペースは車椅子用に130 cm×130 cm確保する。

3: 洗い場、浴槽内とも滑り止めを敷く。

4: 廊下に足元灯をつける。

5: ベッドに移動バーをつける。

- 答え:1

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第82問

脳卒中治療ガイドライン2004で推奨グレードが低いのはどれか。

1: 歩行能力改善のためのトレッドミル訓練

2: 歩行改善のための筋電図バイオフィードバック

3: 麻痺側手関節の背屈筋の筋力増強のための電気刺激

4: 歩行の妨げとなっている内反尖足へのフェノールブロック

5: 運動障害改善のためのファシリテーション(神経筋促通手技)

- 答え:5

- 科目:神経・筋系の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午前:第7問

19歳の男性。オートバイ事故による頭部外傷で入院加療中。受傷後1か月。JCS(Japan coma scale)はⅠ-1。右上下肢は良く動かすが、左上下肢の筋緊張は亢進し、上肢屈曲位、下肢伸展位の姿勢をとることが多い。座位保持は可能であるが、体幹の動揺がみられる。この時期の理学療法で適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 介助なしでのT字杖を用いた歩行練習

2: 臥位での左上肢のFrenkel体操

3: 座位での左下肢筋の持続伸張

4: 立位でのバランス練習

5: 階段を降りる練習

- 答え:3 ・4

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第25問

55歳の女性。筋萎縮性側索硬化症。発症後5年経過し、在宅療養中。現在、座位時間は1日4~5時間。車椅子の駆動はかろうじて可能。夫と息子は自宅の一角で自営業を営んでいる。仕事の忙しい時間帯はヘルパーを頼んでいる。患者の話す声は、かろうじて聞き取れる程度である。この患者に対する日常生活改善のためのアプローチとして適切でないのはどれか。

1: コミュニケーション障害に備えて透明文字板の導入を検討する。

2: 下肢の痙縮を利用して、ツイスターで移動動作の介助を楽にする。

3: ベッド柵に鏡を取り付けて、入ってくる人が見えるようにする。

4: 環境制御装置の導入を検討する。

5: 介護者に連絡するための緊急連絡手段を検討する。

- 答え:2

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第32問

右半球損傷による全般性注意障害の片麻痺患者に対する初期の基本動作支援について正しいのはどれか。

1: 移乗動作の誤りを繰り返し修正する。

2: 杖歩行は複数人とすれ違う環境から開始する。

3: 車椅子駆動練習は外乱の少ない環境から開始する。

4: 寝返りにおける性急な動作は口頭指示で修正する。

5: 起き上がり動作は一連の動作を一度に口頭で指導する。

- 答え:3

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第15問

9歳の男児。Duchenne型筋ジストロフィー。独歩は可能だが、腹部を突き出し両肩を左右に振る動揺歩行と内反尖足とが顕著である。床からの立ち上がり動作では登はん性起立を示し、柱などにつかまればかろうじて立ち上がることができる。上肢に拘縮はなく、ゆっくりであるが両上肢を挙上することができる。この時期に行う理学療法士の対応で優先順位が高いのはどれか。

1: AFOを装着させ歩行時の内反尖足を矯正する。

2: 体幹装具を装着させ歩行時の姿勢を矯正する。

3: 松葉杖歩行の練習を行う。

4: 四つ這い移動の練習を行う。

5: 電動車椅子の購入を家族に提案する。

- 答え:4

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する