第53回午後第6問の類似問題

第38回午前:第26問

42歳の男性。精神分裂病(統合失調症)。25歳時に「お前は泥棒だ」という声が聞こえるようになり初回入院した。今回も幻聴と被害妄想が出現し3回目の入院。入院5週目で病状は落ち着き作業療法が依頼された。疲れやすさと抑うつ傾向が目立つ。この時点で、作業適用を決める上で優先度の低いのはどれか。 ア.対人刺激の量イ.作業の難易度ウ.本人の希望エ.幻聴の有無オ.退院後の生活

1: ア、イ

2: ア、オ

3: イ、ウ

4: ウ、エ

5: エ、オ

- 答え:5

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第14問

20歳の男性。1年浪人した後に大学に入学し親元を離れた。夏休みに帰省した時に独語や空笑が目立ち始め、バイクに乗って信号無視したところを警察に捕まった。事情聴取の中で「逃げないと殺される」といった支離滅裂な言動がみられたため、連絡を受けた両親に付き添われ精神科を受診し入院となった。入院から1か月後、幻聴と妄想が減弱したところで作業療法が開始となった。この時点での作業療法の役割で正しいのはどれか。

1: 自信の回復

2: 疲労度の調整

3: 達成感の獲得

4: 対人交流の拡大

5: 身辺処理能力の回復

- 答え:2

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午後:第10問

86歳の女性。軽度の左変形性膝関節症のため杖歩行であったが、ADLは自立していた。突然の右上下肢筋力低下と構音障害とが出現し、歩行不能となったため発症後1時間で緊急入院した。意識は清明で軽度の筋力低下を認めた。入院後2時間で筋力は徐々に元の状態まで改善し、発語も正常となった。頭部MRIとMRAとに明らかな異常を認めなかった。抗凝固薬の調整のため入院を継続した。この患者への介入方針で適切なのはどれか。

1: 入院後3日間はベッド上安静とする。

2: 嚥下障害が疑われるので禁食とする。

3: 両下肢筋力増強訓練が必要である。

4: 歩行訓練は7日目から開始する。

5: 持久性トレーニングは14日目から開始する。

- 答え:3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第26問

74歳の女性。Alzheimer型老年認知症。約6年前から、朝食の内容を昼には忘れてしまう。最近、貯金通帳の置き場所を忘れ、長女夫婦が盗んだと非難することが多くなり、「他人が勝手に玄関から入ってくる」と訴え入院となった。入院後は落ち着き、作業療法を実施することになった。この患者の 6 年前にみられた障害はどれか。

1: 即時記憶障害

2: 近時記憶障害

3: 遠隔記憶障害

4: 記憶錯語

5: 健忘失語

- 答え:2

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午前:第27問

発症後1か月の脳卒中片麻痺患者。2か月後に予定されている退院時の歩行能力の目標を設定するための情報として、優先度が最も低いと考えられるのはどれか。

1: 画像所見

2: 糖尿病の合併

3: 発症前のADL

4: 歩行能力の回復経過

5: Brunnstrom法ステージの回復経過

- 答え:2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

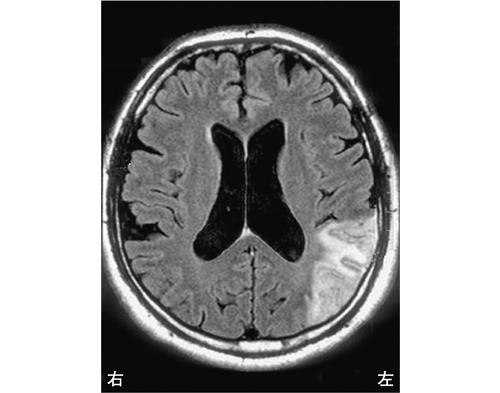

第45回午後:第9問

70歳の男性。頭部CTを示す。この患者の慢性期の症状で最も重度なのはどれか。

1: 着衣失行

2: 感覚障害

3: 運動麻痺

4: 不随意運動

5: 半側空間無視

- 答え:2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午前:第26問

67歳の女性。数か月前から、「子どもが枕元に座っている」と言うようになった。最近では歩行が小刻みになってきて転びやすくなり、物忘れが目立つようになった。疾患として考えられるのはどれか。2つ選べ。 ア.Alzheimer型認知症イ.Pick病ウ.血管性認知症エ.Lewy(レビー)小体型認知症オ.遅発性統合失調症

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:3 ・4

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第12問

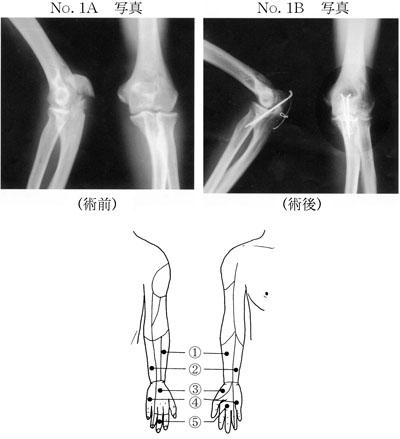

23歳の男性。スノーボードで転倒し受傷。術前と術後のエックス線写真(別冊No. 1A、B)を別に示す。合併する感覚障害の領域で正しいのはどれか。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

5: ⑤

- 答え:4

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

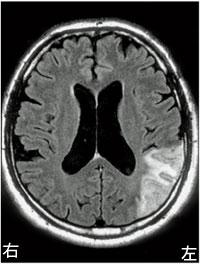

第47回午前:第8問

60歳の男性。右利き。脳梗塞を発症し、回復期リハビリテーション病棟に入院中である。食事時に右手でスプーンの柄を握りこんでしまい、うまくスプーン操作ができず、介助が必要になることが多いが、少しずつ食事動作が円滑にできる場面が増えてきている。頭部MRIを示す。この食事動作の病態として考えられるのはどれか。

1: 観念失行

2: 視覚性失認

3: 運動維持困難

4: 右上肢運動麻痺

5: 右上肢深部覚障害

- 答え:1

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第13問

66歳の男性。要介護1となり介護老人保健施設に入所した。入所1週後、作業療法士によるリハビリテーションを行うために機能訓練室に来室した際、動作の緩慢さと手指の振戦が観察された。妻は本人が中空に向かって「体操服姿の小学生がそこにいる」と言うのを心配していた。本人に尋ねると、見えた内容について具体的に語っていた。疾患として考えられるのはどれか。

1: Creutzfeldt-Jakob病

2: Alzheimer型認知症

3: Lewy小体型認知症

4: 意味性認知症

5: 正常圧水頭症

- 答え:3

- 解説:この患者は、動作の緩慢さと手指の振戦などのParkinson症状がみられるほか、「体操服姿の小学生がそこにいる」などと言った、ありありとした幻視がみられている。これらの症状から、Lewy小体型認知症が最も考えられる疾患である。

- Creutzfeldt-Jakob病は、遺伝性の感染型プリオン蛋白と、その汚染臓器の移植により生じる。中高年が無関心、行動異常で発症し、認知症症状、錐体路・錐体外路症状が急速に進行し、植物状態となる。この患者の症状とは一致しないため、正しくない選択肢である。

- Alzheimer型認知症は「物忘れ」のような記銘力や近時エピソード記憶障害に始まり、作業能率の低下、行為の障害、失行・失認、健忘性作話などが特徴である。この患者の症状とは一致しないため、正しくない選択肢である。

- Lewy小体型認知症は、記憶の再生の障害が目立ち、認知機能の動揺、視覚認知障害(幻視)、抑うつ状態が特徴である。この患者の症状(動作の緩慢さ、手指の振戦、幻視)はLewy小体型認知症の特徴と一致するため、正しい選択肢である。

- 意味性認知症は、側頭葉優位型の前頭側頭葉変性症で、物品呼称の障害、単語理解の障害を呈し、これらにより日常生活が阻害されている状態である。また、対象物に対する知識の障害や表層性失読・失書がみられることもある。この患者の症状とは一致しないため、正しくない選択肢である。

- 正常圧水頭症は、脳脊髄液の循環不全により歩行障害、認知症、尿失禁などの症状がみられる。この患者の症状とは一致しないため、正しくない選択肢である。

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午後:第9問

60歳の男性。右利き。脳梗塞を発症し、回復期リハビリテーション病棟に入院中である。食事時に右手でスプーンの柄を握りこんでしまい、うまくスプーン操作ができず、介助が必要になることが多いが、少しずつ食事動作が円滑にできる場面が増えてきている。頭部MRIを示す。この食事動作の病態として考えられるのはどれか。

1: 観念失行

2: 視覚性失認

3: 運動維持困難

4: 右上肢運動麻痺

5: 右上肢深部覚障害

- 答え:1

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第32問

26歳の男性。統合失調症。大学卒業後、会社に就職し営業の仕事で出張することが多かった。出張途中の飛行機で突然耳鳴りがし、やがて幻聴に変っていったのをきっかけに精神科病院に入院した。薬物療法によって症状が落ち着いたので、2か月後に復職を目指して作業療法を開始した。この時点での作業療法評価で優先されるのはどれか。

1: 余暇活動

2: 集団内行動

3: 金銭管理能力

4: 作業遂行能力

5: 交通機関の利用

- 答え:4

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午前:第7問

55歳の女性。右利き。脳梗塞による左片麻痺。発症15日目のブルンストローム法ステージは上肢III・手指III・下肢III、左足にクローヌスと内反尖足を認める。感覚障害や高次脳機能障害はない。早期に移動能力を獲得するために適切な装具はどれか。

1: 靴型装具

2: 短下肢装具

3: 硬性膝装具

4: 長下肢装具

5: 骨盤帯付長下肢装具

- 答え:2

- 科目:義肢・装具・支援機器・自助具等

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第6問

68歳の女性。右脳梗塞発症7日目。重度の左片麻痺を認めた。意識は清明。高次脳機能障害は認めない。3 ccの水飲みテストで呼吸切迫がみられた。嚥下造影検査で、嚥下時に軽度の不顕性誤嚥と嚥下後の左咽頭残留を認めた。食事自立に向けた摂食・嚥下の直接訓練で正しいのはどれか。

1: 水から始める。

2: むせを誤嚥の指標とする。

3: 座位姿勢は垂直座位で始める。

4: 頭部を伸展位に保持する。

5: 頸部を左回旋位とする。

- 答え:5

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第7問

72歳の女性。右中大脳動脈領域の脳梗塞による左片麻痺。立位時に左下肢の外旋と足部内反が著明であり、歩行時に装具を装着している。最も適応となりにくいのはどれか。

1: ツイスター

2: 非麻痺側補高

3: 逆Thomasヒール

4: 外側フレアヒール

5: 内側Yストラップ

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第14問

20歳の女性。高校卒業後、コンビニエンスストアの仕事についた。2年が経過した頃、人手不足もあり業務に追われる状態が続いた。次第に集中困難、頭が回らない感覚、不眠、動悸や呼吸困難感が現れ始め、休職するに至った。約1か月の自宅療養で呼吸困難感は軽減したが、頭痛、めまいによる歩行のふらつき、不眠が出現し、たえず漠然とした不安に襲われ外に出られなくなった。その様子を心配した家族が本人を連れて精神科を受診し、外来作業療法が導入された。導入時の作業療法で最も適切なのはどれか。

1: 全身のストレッチ

2: 高負荷の歩行訓練

3: ワークサンプル法による職業訓練

4: 遂行機能に対する認知リハビリテーション

5: 社会生活技能訓練〈SST〉による接客場面のロールプレイ

- 答え:1

- 解説:この患者は、漠然とした不安を呈しており、全般性不安障害が疑われる。外来作業療法の導入期では、心身の疲労に留意し、リラクゼーションを促す方法が適切である。

- 全身のストレッチは、身体のリラクゼーションを促し、患者にリフレッシュした気分を醸成させることができる。これにより、活動の導入をはかることができる。

- 高負荷の歩行訓練は、患者に疲労をもたらし、動悸や呼吸困難感の実体験とつながってしまうため、適切ではない。

- ワークサンプル法による職業訓練は、患者にとって心理的ストレスが高く、作業療法導入時には適切ではない。職場での業務が発症の起因となっていると推察されるため、休職後も症状が残っている状態では、職業に関する作業は避けるべきである。

- 遂行機能に対する認知リハビリテーションは、この患者の症状について遂行機能の問題が記述されていないため、必然性がなく、適切ではない。

- 社会生活技能訓練〈SST〉による接客場面のロールプレイは、職業に関することであり、選択肢3と同じ理由でこの患者の導入時期に行うことは適切でない。

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第27問

72歳の男性。アルツハイマー型認知症(認知症性老人の日常生活自立度判定基準ランクIV)。5年前に発症してデイケア通所をしていた。徘徊や興奮のために在宅介護が困難となり、老人性認知症疾患治療病棟に入院した。集団活動を用いて情緒の安定と精神活動の活性化を図るときに、導入設定として適切なのはどれか。

1: 覚醒度を上げる身体活動を用いる。

2: 活動内容に変化をもたせる。

3: 役割をもたせる。

4: 共同の描画作品に参加させる。

5: 活動時間は2時間程度とする。

- 答え:4

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第33問

遂行機能障害のある頭部外傷患者がうまく日常生活を送るための補助手段でないのはどれか。

1: カレンダー

2: プリズム眼鏡

3: メモリーノート

4: アラーム付き時計

5: パーソナルコンピューター

- 答え:2

- 科目:高次脳機能障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午前:第10問

42歳の女性。多発性硬化症による両側視神経炎を伴う四肢麻痺。筋力低下が進行し、移動には車椅子を使用している。Danielsらの徒手筋力テストでは上肢近位部3+、遠位部4。有痛性けいれんがある。この患者に対する作業療法で適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 木工作業で本棚を作る。

2: 七宝焼きでピアスを作る。

3: ざる編みで籐カゴを作る。

4: 卓上編み機でマフラーを編む。

5: 小さな刻印で革に模様をつける。

- 答え:3 ・4

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第26問

60歳の女性。うつ病。夫と2人暮らし。1年前からうつ状態が遷延し、抑うつ気分や意欲の低下が強く、家事もできなくなり入院した。1か月でうつ状態がやや改善してきたが、記憶力減退を強く訴え、「自分は痴呆になった」との不安が強い。気分転換と生活リズムの回復を目的に作業療法が処方された。主治医からの留意事項として、薬の副作用によるふらつきへの配慮が指示されている。作業療法の初期評価で適切でないのはどれか。

1: 歩行の状態を把握する。

2: 日常生活の状況について尋ねる。

3: 発症に先立つ環境変化について情報収集する。

4: 高次脳機能検査を行う。

5: 患者が関心を持っている活動を聞く。

- 答え:4

- 科目:気分障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する