第53回午前第18問の類似問題

第56回午前:第18問

45歳の女性。20歳前後から、心理的負荷がかかるとリストカットを行うようになり縫合を必要とすることが多かった。また、自分の思い通りにいかないと易怒的となり、周囲に暴言を吐くこともあった。25歳時に精神科を初めて受診し、以後、過量服薬時に数回の入院歴があるが、現在は調理の仕事に就いて3年目となる。最近、職場の人間関係で正論を吐きすぎて孤立し、結果として焦燥感が強まり、主治医の勧めで仕事のシフトのない平日の日中に外来作業療法を開始することになった。この時点での作業療法士の関わりとして最も適切なのはどれか。

1: 転職を勧める。

2: 主治医に入院処遇を依頼する。

3: チームでの統一した対応をこころがける。

4: 行動化に対しては心的距離を縮めて対応する。

5: 本人の希望に応じて日々臨機応変に対応する。

- 答え:3

- 解説:この患者は境界性パーソナリティ障害の特徴を持っており、外来作業療法が開始される時点で、治療者は患者が他人を操作しないように行動の規範を示すことが重要です。そのため、医療チーム内で統一した対応を心掛けることが最も適切な関わりとなります。

- 患者は調理の仕事に就いて3年目であり、治療を進めながら仕事を続ける計画が立てられているため、この段階で転職を勧める理由はありません。

- 患者は外来作業療法を処方されており、治療が開始される時点です。病状変化が記載されていないため、主治医に入院処遇を依頼する必要性はありません。

- 患者は境界性パーソナリティ障害の特徴的な言動を持っているため、医療チーム内で統一した治療的枠組みにより制御することが重要です。この選択肢が正しいです。

- 行動化は患者の心理的葛藤が他者依存を強める行動に表れることであり、心的距離を縮めて対応することは適切ではありません。むしろ、適切な距離を保つことが重要です。

- 患者に対しては、行動の規範を示すことが重要であり、臨機応変な対応は緩めることにもつながるため、適切ではありません。

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第16問

75歳の女性。日常の買物は独歩で外出していたが、階段で転倒し歩行不能になった。大腿骨頸部内側骨折と診断され、骨セメントを使用した人工骨頭置換術が施行された。理学療法で誤っているのはどれか。

1: 術直後の関節可動域訓練は股関節内転を避ける。

2: 術翌日から大腿四頭筋の等尺性筋力増強訓練を行う。

3: 合併症がなければ術後1週以内に立位訓練を開始する。

4: 部分荷重1/3開始と同時に階段昇降訓練を開始する。

5: 術前後を通して呼吸機能の維持・向上を図る。

- 答え:4

- 科目:高齢期障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第28問

80歳の女性。変形性膝関節症。人工関節全置換術後の屈曲拘縮と疼痛とがある。2週後に1/3荷重を開始し、平行棒内三点歩行自立となった。この時点の歩行補助具で適切なのはどれか。

1: 交互型歩行器

2: 四脚杖

3: 片松葉杖

4: ロフストランド杖

5: T字杖

- 答え:1

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午前:第17問

20歳の男性。統合失調症。専門学校に通っていたが、いじめをきっかけに引きこもる生活となった。次第に容姿を批判される幻聴が生じ、不穏興奮状態となって精神科に入院した。3週後、不穏興奮は落ち着いたため作業療法が開始されたが、抑うつ気分の訴え、睡眠過剰および無力感などの状態がみられていた。この患者の回復指標として適切なのはどれか。

1: 億却さを訴える。

2: 発語が減少する。

3: 退屈感を訴える。

4: 異常体験を訴える。

5: 作業手順が混乱する。

- 答え:3

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午後:第19問

79歳の女性。Alzheimer型認知症。趣味の詩吟や洋裁をして過ごしていたが、75歳ごろから物忘れが目立ち始めた。最近、夫が入院して独居となったが、洋裁や家事ができなくなり自信を喪失して介護老人保健施設に入所となった。HDS-R 10点で、日付、減算、遅延再生および野菜の想起に失点を認めた。問題行動は特に認めない。この患者に対する自己効力感の向上を目的とした作業療法導入時の作業として適切なのはどれか。

1: 詩吟

2: 洋裁

3: 計算ドリル

4: 献立づくり

5: 立体パズル

- 答え:1

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

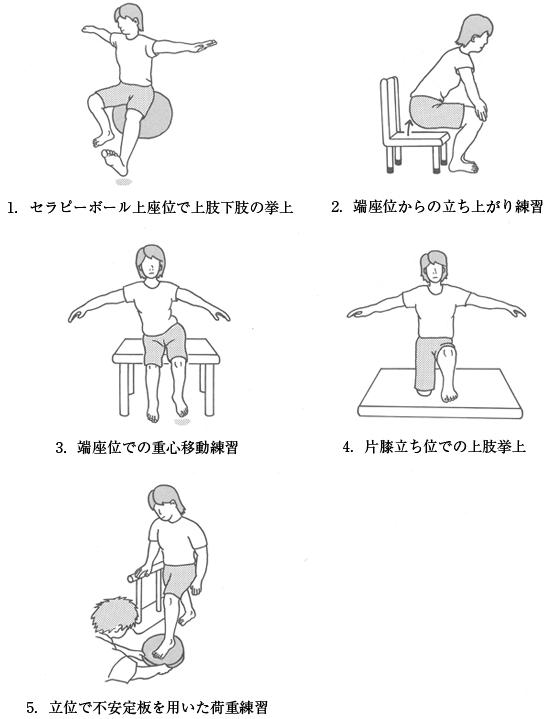

第55回午前:第16問

60歳の女性。脊髄小脳変性症。四肢体幹の運動失調で座位保持が困難であったが、2週間の座位保持練習を行い、端座位は上肢で支持しなくても保持できるようになった。今後行うバランス能力改善の運動療法として最も適切なのはどれか。

- 答え:3

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第30問

19歳の女性。精神分裂病(統合失調症)。高校卒業後スーパーマーケットに就職した。約1年経ったころから情緒不安定となり、幻覚・妄想に支配された異常な言動が活発になったので入院した。薬物療法によって入院3か月で一応の安定が得られたので作業療法の依頼があった。この時期の作業療法の目標として適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 作業の満足感を得る

2: 作業効率の改善

3: 病識をつける

4: 対人交流の促進

5: 生活リズム作り

- 答え:1 ・5

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午後:第44問

急性期を脱した後、まだ外的刺激への敏感さが残る統合失調症患者の作業療法導入時の対応で適切なのはどれか。

1: 役割を付与する。

2: 対人交流を促す。

3: 定期的な実施を心がける。

4: 複数の作業療法士で対応する。

5: 退行的行動に対しては関与を控える。

- 答え:3

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第13問

55歳の男性。2年前に筋萎縮性側索硬化症と診断された。2か月前に誤嚥性肺炎を起こして入院した。肺炎改善後、胃瘻が造設された。構音障害が重度で、発音は母音のみ可能、発声持続時間は8秒。湿性嗄声はない。唾液の空嚥下は可能である。上肢の筋力はMMTで4レベルであるが、体幹および下肢の筋力は3。歩行のFIMは1、移乗のFIMは6及びトイレ動作のFIMは6であった。自宅退院を計画している。この患者に対する対応で正しいのはどれか。

1: 食事を常食で再開する。

2: エアマットの使用を勧める。

3: 透明文字盤の使用を勧める。

4: ポータブルトイレの使用を勧める。

5: チンコントロール電動車椅子を導入する。

- 答え:4

- 解説:筋萎縮性側索硬化症の患者は、運動機能が障害されているため、適切な対応が必要である。この患者は、誤嚥性肺炎の後に胃瘻を造設されており、嚥下機能が障害されている。また、上肢筋力は4レベルであるが、歩行は困難である。移乗とトイレ動作はFIMで6点であり、手すりや補助具を用いることで自立可能な状態である。この場合、ポータブルトイレを用いれば、自宅の居室で排泄が可能となる。

- 患者は誤嚥性肺炎の後に胃瘻を造設されていることから、嚥下機能が障害されていると考えられる。食事は経口摂取だとしても、常食ではなく誤嚥を起こしにくい嚥下困難食から開始すべきである。

- 患者は、上肢筋力がMMTで4レベル、体幹と下肢の筋力がMMT3であるため、臥位での体動は可能と考えられる。臥床していても、体動が可能であれば、褥瘡の危険性は低く、エアマットは不要である。

- 発声が母音のみでも、クローズドクエスチョンのような音声でのコミュニケーションが可能である。この患者の場合は母音を発声できるので人工喉頭を用いることもできる。透明文字盤は、気管切開により発声できない状態に備えることはできるが、現段階では不要である。

- 移乗とトイレ動作はFIMで6点であり、手すりや補助具を用いることで自立可能な状態である。この場合、ポータブルトイレを用いれば、自宅の居室で排泄が可能となる。正しい選択肢である。

- 患者は上肢筋力がMMT4レベルであり、車椅子は電動でなくても利用可能である。症状が重症化したときには、電動車椅子のほか、上肢以外を駆動に用いる型の車椅子も検討する必要があるが、現段階ではチンコントロール電動車椅子の導入は不要である。

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午前:第18問

25歳の会社員。通勤中に電車内で突然の心悸亢進、発汗、身体のふるえ及び窒息感におそわれ搬入された。心電図、脳波および血液検査で異常を認めなかったため自宅に戻った。その後も週2、3回同様の発作が生じ、外出が困難となったため精神科を受診した。この患者に対する作業療法で適切でないのはどれか。

1: 生活リズムを整える。

2: 身体運動を取り入れる。

3: 外出の練習を取り入れる。

4: リラクセーションの練習をする。

5: 社会生活技能訓練(SST)を行う。

- 答え:5

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午後:第31問

自律神経障害を伴う脊髄小脳変性症において発症4年目で考えられる病態はどれか。

1: タンデム歩行は可能である。

2: 独歩は可能である。

3: 支持なしでの立ち上がりは可能である。

4: 介助歩行は可能である。

5: 寝たきりの状態である。

- 答え:4

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第32問

32歳の男性。感情障害。営業の仕事で成績も良かったが、29歳時に躁病性興奮で約10か月入院した。退院後、復職したが服薬を自己調節し始め、次第に多弁となり顧客とのトラブルが多くなり、上司の勧めで2回目の入院となった。薬物療法によって入院2か月で落ち着いたため、安定した行動の維持を目標に作業療法が処方された。まとまりのある行動を見せているが、要求が通らない場合に他患に攻撃的な言動を表出することがある。開始に当たっての留意事項で適切でないのはどれか。

1: 患者の述べることを十分に聴く。

2: 作業種目は本人の希望で決定する。

3: 段階的に行動範囲の拡大を図る。

4: 疲労し過ぎないように配慮する。

5: 最低限の規則は明確に設定する。

- 答え:2

- 科目:気分障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第9問

65歳の男性。右利き。左中大脳動脈領域の脳梗塞による右片麻痺。発症後3週経過した時点でBrunnstrom法ステージは上肢、手指および下肢ともにI。介助で膝立ち位をさせると体幹が前方へ崩れてしまう。バイタルサインは安定している。この患者に対する理学療法として適切なのはどれか。

1: 長下肢装具を装着した状態での立位訓練

2: 足継手付きプラスチック製短下肢装具を装着した状態での歩行訓練

3: 床からの立ち上がり訓練

4: 自転車エルゴメーターによる有酸素運動

5: 浴槽への移乗訓練

- 答え:1

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

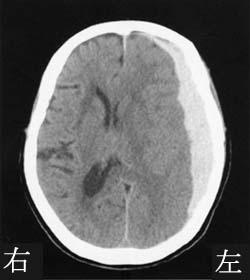

第48回午後:第13問

66歳の女性。右利き。階段から転落。転落直後は意識消失していたが、数分後に意識回復。しばらくの間、意識は清明であったが、1時間後に手足の麻痺が出現し、再び意識が低下して昏睡になった。救急搬送時の頭部CTを示す。外科的手術が行われたが、片麻痺を伴う左大脳半球障害を残した。出現しやすい症状はどれか。

1: 右の方ばかりを見る。

2: 家族の顔が認識できない。

3: 服の裏表を間違えて着る。

4: 自分の右手足は動くと言う。

5: スプーンを逆さまに持って使う。

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午前:第36問

13歳の女子。中学に入学してから頭痛などを理由に欠席が多くなり、2学期からは不登校となった。自宅で母親への暴力がみられるようになったため、精神科を受診し外来作業療法に通うこととなった。この患者への対応で適切でないのはどれか。

1: 作業療法場面の見学をさせ作業療法の利用法を一緒に考える。

2: 家族や教師との連絡が必要な場合は事前に本人の了解を得る。

3: 嫌なことは無理に話したり行ったりしなくてよいことを保証する。

4: 作業療法に毎日通えるようになることを目指す。

5: 本人の希望や要求を可能な範囲で取り入れる。

- 答え:4

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第16問

19歳の男性。統合失調症。大学入学後、授業中に突然大声で叫ぶようになり、幻聴と被害妄想とが認められたため入院となった。治療開始後1か月経過し症状が改善したため自宅へ退院したが、疲労感が強く半年間引きこもっていた。このため、復学を目標として外来作業療法が開始された。この時期の患者の状態はどれか。

1: 要安静期

2: 亜急性期

3: 回復期前期

4: 回復期後期

5: 社会内維持期

- 答え:3

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第12問

65歳の男性。脳卒中左片麻痺発症後3か月経過。ブルンストローム法ステージは上肢II、手指II、下肢II。左肩関節は一横指の亜脱臼があり、肩手症候群を合併している。左肩関節可動域は屈曲80°、外転60°、外旋10° と痛みを伴う制限がある。左半側空間無視があり、座位は患側前方へ傾き自立保持は不可能である。理学療法で適切でないのはどれか。

1: 肩手症候群に対するアームスリング装着

2: 座位での健側上肢体重支持練習

3: 長下肢装具を用いた平行棒内立位訓練

4: 患側下肢の随意運動促通

5: 患側片肘立ちの起き上がり動作練習

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第14問

76歳の女性、HDS-R(改訂長谷川式簡易知能評価スケール)が19点のAlzheimer型認知症。グループホームで異食や他の入居者への暴力がみられるようになり、対応困難で精神科病院に入院となった。作業療法中にみられる行動障害への対応で適切なのはどれか。

1: 患者に注意する。

2: 患者を説得する。

3: 行動を黙認する。

4: 行動を制止する。

5: 患者に理由を尋ねる。

- 答え:5

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第39問

9歳の男児。自閉症。外来通院時に作業療法を実施することとなった。作業療法室では落ち着きなく歩き回り、周囲の物音や人の数などの環境の変化によって自分の手を噛んだり、手で頭を打ったりすることがある。紙折りに取り組ませてもごく短時間しかできない。開始当初の留意点として適切でないのはどれか。

1: 作業手順を単純にする。

2: 粗大動作を多くする。

3: 作業台を整頓しておく。

4: 短時間で完成する作業にする。

5: 共同作業に参加させる。

- 答え:5

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第9問

40歳の女性。主婦。脳出血後3年経過。右片麻痺。上肢のブルンストローム法ステージ上肢IV・手指IV・下肢IV。「右の手足の突っ張りが強くなった」と訴えている。日常生活の指導として誤っているのはどれか。

1: 調理のときはシンクに軽く寄りかかり、右足底にも体重をかける。

2: 食事のときは麻痺側上肢をテーブル上に載せる。

3: 椅子座位では左の殿部に体重をかけて座る。

4: 日に何度かは両手を組んでテーブル上で両上肢を伸ばす。

5: 掃除機を使用するときは、両手を添える。

- 答え:3

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する