第53回午前第18問の類似問題

第57回午前:第17問

68歳の男性。半年前から睡眠中に奇声をあげたり、気分が沈みがちになることがあった。次第に物忘れや立ちくらみ、手の震えが出現した。最近、「玄関に小人が立っている」と言うことが増えたため、家族に付き添われて精神科病院に入院し、作業療法が開始された。この患者にみられる特徴はどれか。2つ選べ。

1: 動きが緩慢になる。

2: 症状が変動しやすい。

3: 毎食のメニューにこだわる。

4: 周囲に対し一方的な要求をする。

5: 環境からの刺激を受けても集中できる。

- 答え:1 ・2

- 解説:この患者は物忘れ、振戦、幻視の症状があり、Lewy小体型認知症と推察されます。Lewy小体型認知症は、記憶障害を中心とした認知症のほか、Parkinson様の症状があり、動作が遅くなり、転倒しやすくなる。

- Lewy小体型認知症は、記憶障害を中心とした認知症のほか、Parkinson様の症状があり、動作が遅くなり、転倒しやすくなる。この選択肢は正しい。

- 症状の変動が見られるのはLewy小体型認知症の特徴であり、この選択肢も正しい。

- 毎食のメニューにこだわるという行動は、前頭側頭認知症の特徴であり、Lewy小体型認知症とは異なるため、この選択肢は間違いです。

- 周囲に対し一方的な要求をするという行動は、前頭側頭型認知症に見られやすく、Lewy小体型認知症とは異なるため、この選択肢は間違いです。

- 認知症では注意力の低下が見られるため、環境からの刺激を受けて注意集中を欠きやすい。この選択肢は認知症全般に当てはまるが、Lewy小体型認知症の特徴としては不適切であるため、間違いです。

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第11問

50歳の男性。多発性硬化症の再燃で入院加療中。四肢の痙性麻痺と運動失調とがみられる。立位保持は可能だが、Romberg徴候は陽性。神経症状が安定したため理学療法が開始された。この患者への理学療法で適切なのはどれか。

1: 筋のストレッチングを行う。

2: 早期に歩行補助具を作製する。

3: 痙縮に対して温熱療法を行う。

4: 運動失調に対して重錘を負荷する。

5: 筋力低下に対して1RMで筋力増強を行う。

- 答え:1

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第5問

59歳の女性。脳梗塞発症2週目。左片麻痺のブルンストローム法ステージ上肢III・手指IV・下肢III。重度の感覚障害と左半側空間無視を認める。上肢の分離運動がわずかに出現してきたが、左上肢の疼痛と手部の腫脹および熱感を訴えた。理学療法では、立位と歩行訓練が開始された。この時期の作業療法で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 左上肢の疼痛に対してホットパック

2: 左上肢の随意性向上のためのサンディング

3: 歩行訓練時のアームスリング装着指導

4: プーリーを用いた左上肢の自動介助運動

5: 左手で机上の用紙を押さえての右手書字訓練

- 答え:3 ・5

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第37問

25歳の男性。知的障害。IQ 60。両親と3人暮らし。18歳から近所の漬物工場で仕事をしている。周期性の不機嫌がみられていたが、最近、不機嫌が改善せず、物を投げたり両親を攻撃したりするため、入院となった。入院1か月後に状態が安定したので、退院を目標に作業療法が処方された。作業中、いつも患者は周囲をきょろきょろ見回して、落ち着かない。この状況の説明として適切でないのはどれか。

1: 状況対応力の低さ

2: 過度の緊張

3: 不安の発現

4: 複雑部分発作の前兆

5: 注意集中の困難

- 答え:4

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午後:第13問

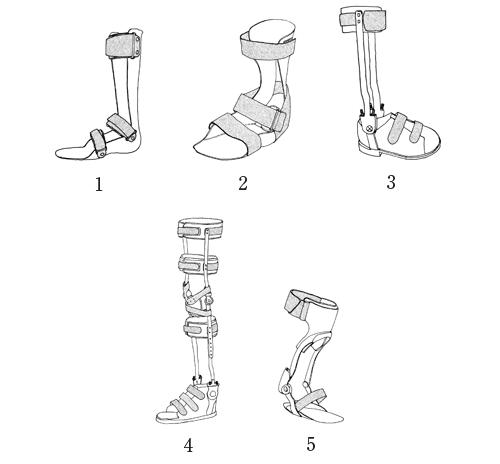

65歳の男性。被殻出血による右片麻痺。発症後2か月。意識レベル、認知機能および左下肢の機能に問題はない。右足関節の位置覚障害がみられる。起居動作は自立し、座位は安定している。現在、平行棒内での歩行練習中である。歩行中、右下肢の振り出しは可能であるが、踵接地がみられず、右下肢立脚中期に膝折れを認める。Brunnstrom法ステージ右下肢Ⅲ、右下腿三頭筋のMAS〈modified Ashworth scale〉は2である。歩行に用いる最も適切な装具はどれか。

- 答え:3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第13問

76歳の男性。誰もいないのに「自分の布団に知らない子どもが寝ている」と訴え、妻に連れられて受診した。妻の話では、数年前から些細な物忘れが増え、日中ぼう然としていることも多いという。歩行中に転倒することも増えてきているという。作業療法室でみられるこの患者の特徴はどれか。

1: 些細なことで泣き出す。

2: 他人の物を勝手に持っていこうとする。

3: 時間どおりに来室し必ず同じ席に座る。

4: わからない質問に対し言い繕って答える。

5: 日によって意識レベルの低下度合いが異なる。

- 答え:5

- 解説:この患者は物忘れや歩行中の転倒、幻視が見られるため、Lewy小体型認知症が疑われます。Lewy小体型認知症では、抑うつ症状や易転倒性、反復する具体的幻視、注意・覚醒レベルの著明な変化を伴う認知機能の変動が特徴です。

- 些細なことで泣き出すのは、脳血管性認知症で見られやすい感情失禁であり、この患者の症状とは一致しません。

- 他人の物を勝手に持っていこうとするのは、前頭側頭型認知症で見られやすい反社会的行動であり、この患者の症状とは一致しません。

- 時間どおりに来室し必ず同じ席に座るのは、前頭側頭型認知症で見られやすい常同行動であり、この患者の症状とは一致しません。

- わからない質問に対し言い繕って答えるのは、Alzheimer型認知症で見られやすい「取り繕い」や「場合わせ反応」であり、この患者の症状とは一致しません。

- 日によって意識レベルの低下度合いが異なるのは、Lewy小体型認知症の特徴であり、この患者の症状と一致します。Lewy小体型認知症では、抑うつ症状や易転倒性、反復する具体的幻視、注意・覚醒レベルの著明な変化を伴う認知機能の変動が特徴となります。

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

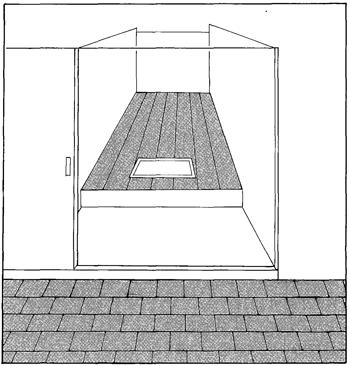

第50回午前:第19問

82歳の女性。1人暮らし。2階建て住居の1階にある居室でベッドを使用していた。敷居につまずき転倒し、大腿骨転子部骨折を受傷した。骨接合手術後、屋内歩行は自立し、屋外歩行はT字杖にて5分程度可能となった。自宅に退院するにあたり適切なのはどれか。

1: 敷居の高さは5 cmに統一する。

2: 居室にじゅうたんを敷く。

3: 玄関に手すりを設置する。

4: スリッパを使用する。

5: 寝具は床に敷く。

- 答え:3

- 科目:地域理学療法学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第17問

28歳の女性。産後うつ病。育児休暇中である。元来、何事にも手を抜けない性格。出産から4か月経過したころから、子どもの成長が気になり始め、夫に不安をぶつけるようになった。次第に「母親失格」と言ってはふさぎ込むようになったため、夫に連れられて精神科を受診し入院となった。1か月半後、個別的作業療法が開始となったが、手芸中に「私は怠け者」とつぶやく様子がみられた。この患者に対する作業療法士の対応として適切なのはどれか。

1: 日記を取り入れる。

2: 育児の振り返りを行う。

3: 患者の不安な気持ちに寄り添う。

4: 家族の育児への協力方法について話し合う。

5: 性格による自己否定的考えについて話し合う。

- 答え:3

- 解説:産後うつ病の患者に対しては、患者の不安な気持ちに寄り添い、安心感を高めることが重要です。そのため、選択肢3が適切な対応となります。

- 日記を取り入れることは、一日を振り返るときに気分が落ち込みやすくなるため、この段階では適切ではありません。

- 育児の振り返りは、患者にとって陰性情動を惹起しやすいため、避けた方が良いです。

- うつ病患者に寄り添うことで、安心感を高めることができるため、選択肢3が適切な対応となります。

- 家族の育児への協力方法については、抑うつ感が高い時期を過ぎた後に行ったほうがよいため、この段階では適切ではありません。

- 自己の考えを振り返ることは、自己卑下している患者にとっては、それをさらに助長する危険があるため、適切ではありません。

- 科目:気分障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第18問

52歳の男性。アルコール依存症。45歳ころから入退院を繰り返し離婚した。単身生活になって飲酒が一層激しくなり、食事も摂らず泥酔状態が続くところを保護されて入院した。離脱症状が消失した時点で作業療法が開始されたが、落ち込んだ様子や自己中心的な行動がみられたり、理由なく作業療法を欠席したりすることがある。この時点での作業種目で適切なのはどれか。

1: 散歩

2: 革細工

3: パソコン操作

4: バレーボール

5: 院内新聞の編集

- 答え:1

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第7問

65歳の女性。右利き。脳出血による左片麻痺。発症後6か月経過。Brunnstrom法ステージは上肢IV、手指IV、下肢V。感覚障害と高次脳機能障害とはない。屋内は独歩可能である。日常生活で実用可能な両手動作はどれか。2つ選べ。

1: 財布から硬貨を出す。

2: ズボンを引き上げる。

3: りんごの皮をナイフでむく。

4: 荷物を頭上の棚の上に載せる。

5: 首の後ろでネックレスを留める。

- 答え:1 ・2

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午前:第25問

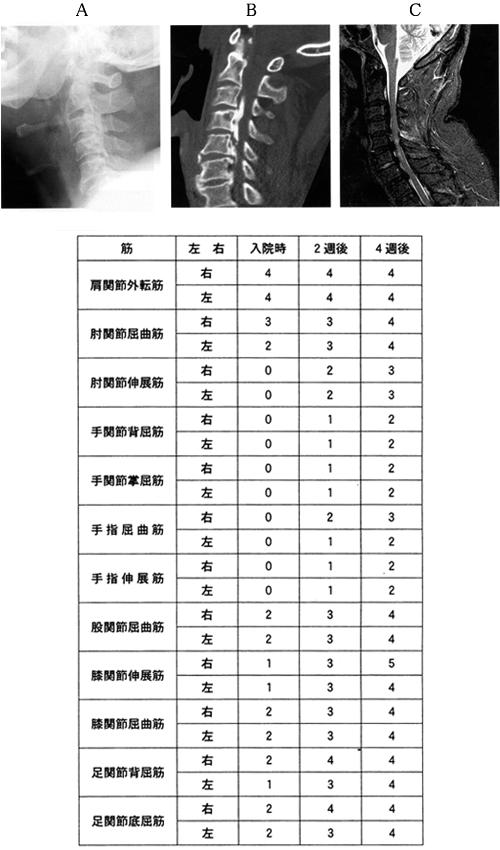

56歳の男性。階段で足を滑らせ階下まで転落し、病院に搬送された。入院時の頸椎X線写真(A)、CT(B)及びMRI(C)を示す。徒手筋力テストによる上下肢の筋力評価の推移を表に示す。感覚鈍麻は持続しているが、2週後には排尿は自力で可能となった。受傷4週以降の治療で正しいのはどれか。

1: 車椅子での生活自立をゴールとして設定する。

2: 痙縮の増悪を考えて筋力増強訓練を禁止する。

3: 手指に関節拘縮を生じやすいので留意する。

4: 両側長下肢装具を作製して歩行訓練を行う。

5: 食事動作にはBFOの利用を検討する。

- 答え:3

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午後:第18問

87歳の女性。転倒による大腿骨近位部骨折に対する手術後。理学療法を行っているが、筋力増強の効果が不十分で全身の持久性も低下している。下肢の浮腫を認めたため主治医へ報告したところ、栄養障害はあるが内科的な併存症はないといわれた。理学療法を行う上で、特に参考となる血液検査所見はどれか。

1: アルカリフォスファターゼ

2: クレアチニン

3: 空腹時血糖

4: アルブミン

5: 赤血球

- 答え:4

- 科目:高齢期障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第5問

60歳の女性。主婦。発症後2か月の脳卒中右片麻痺。ブルンストローム法ステージは上下肢、手指いずれもIVである。認知的問題はない。表は患者が現時点で改善したいと考える活動とそれらの活動の重要さ、出来ばえ、現状の満足感を各々10点満点で 主観的に判断した結果を示す。この表から作業療法士がする判断で適切なのはどれか。

1: 「炊事」へのアプローチは満足感が得やすい。

2: 「買物」へのアプローチは成功体験が得やすい。

3: 「電話」へのアプローチは優先度が高い。

4: 列挙された活動のニーズは同等である。

5: 列挙された活動の意味と行い方を分析する。

- 答え:5

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午前:第27問

75歳の男性。脳卒中による左片麻痺。ブルンストローム法ステージは上下肢ともIII。屋内はプラスチック短下肢装具装着で歩行、屋外は車椅子で移動することで退院計画を立てることになった。住宅改造の指導で適切でないのはどれか。

1: 廊下に横手すりを設置する。

2: あがりかまちにL字型手すりを設置する。

3: 玄関口とあがりかまちの間に座れる椅子を置く。

4: 玄関の出入り口の段差にスロープを設置する。

5: 廊下に毛足の長いじゅうたんを敷き詰める。

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第7問

82歳の女性。脳卒中後の右片麻痺。プラスチック製短下肢装具を装着してT字杖歩行が可能である。装具は足尖までの長さで足継手はない。Brunnstrom法ステージでは上肢Ⅳ、下肢Ⅴ。右立脚後期が歩行周期の中で極端に短く安定性も低下している。装具に修正を加えたところ歩容は改善した。装具に加えた修正はどれか。

1: 装具の高さをヒラメ筋の起始部付近まで低くした。

2: 足関節部の固定性を強化(コリュゲーション)した。

3: 中足指節関節部から遠位を切除した。

4: アーチサポートを挿入した。

5: 足部のベルクロの固定を緩めた。

- 答え:3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第18問

58歳の女性。脳梗塞による右片麻痺。発症後5日経過。理学療法では座位訓練が開始された。ベッドサイドでの作業療法の初回評価として適切でないのはどれか。

1: リスクを確認する。

2: 病棟での生活状況について情報を得る。

3: 簡易上肢機能検査(STEF)を行う。

4: 精神機能のスクリーニングを行う。

5: 身体機能の検査は負荷にならないものから始める。

- 答え:3

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午前:第15問

30歳の男性。統合失調症。高校時代から体調不良を訴えるようになり、自宅に引きこもっていた。5年前に幻覚妄想状態のため入院し作業療法を継続していたが、最近、「退院したい」と意欲を見せ始めた。この時期の作業療法の目的で適切なのはどれか。

1: 就労準備

2: 趣味の拡大

3: 心身機能の回復

4: 生活リズムの改善

5: 自己管理技能の改善

- 答え:5

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午前:第38問

19歳の男性。てんかん。IQ 70。養護学校卒業後にクリーニング店に就職した。仕事ののみ込みが悪いと店主に注意されたことがきっかけで仕事に行けなくなり、家に引きこもりがちとなった。時々家族に暴力を振るうようになり、家族が主治医に相談した結果、外来作業療法が処方された。本人、家族とも「仕事ができれば」と希望を語っている。この患者の作業療法で適切なのはどれか。2つ選べ。 ア.作業内容は患者に選択させる。イ.運動能力を高める作業を行う。ウ.自己表現の練習を行う。エ.対人技能の訓練を行う。オ.集中力を高める作業を行う。

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:3 ・4

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第19問

26歳の女性。衝動的な浪費や奔放な異性交遊の後に抑うつ状態となり、リストカットを繰り返していた。常に感情が不安定で、空虚感や見捨てられることへの不安を訴える。職場での対人関係の悪化をきっかけに自殺企図が認められたため入院となった。この患者に対する作業療法で適切なのはどれか。

1: 患者の申し出に応じて面接を行う。

2: 初回面接で自殺企図について話し合う。

3: 攻撃性がみられた場合には治療者を替える。

4: 患者の希望に合わせてプログラムを変更する。

5: 治療目標や治療上の契約を繰り返し確認する。

- 答え:5

- 解説:この問題では、境界性パーソナリティ障害の症状がある患者に対する作業療法で適切な方法を選ぶことが求められています。境界性パーソナリティ障害は、情緒の不安定性や自己の空虚感が目立つため、治療目標や治療上の契約を繰り返し確認することが適切です。

- 患者の申し出に応じて面接を行うのは適切ではありません。パーソナリティ障害患者との面接は、時間や頻度などの枠組みを決めて行い、患者の希望に合わせることは避けるべきです。

- 初回面接で自殺企図について話し合うのは適切ではありません。初回の面接では治療の枠組みについて説明し、行動のルールを話し合うべきです。自殺企図については、初回面接では話し合わない方が良いです。

- 攻撃性がみられた場合に治療者を替えると、患者の感情の向くままに人を操作しようとするパーソナリティ障害の不適応な行動を助長する可能性があるため、適切ではありません。

- 患者の希望に合わせてプログラムを変更するのは適切ではありません。導入時に取り決めた枠組みは、患者の希望だけで安易に変更してはならない。プログラムを変更する理由として、他者の意見を含む妥当的で合理的な理由がある場合には変更しても良いです。

- 治療目標や治療上の取り決めを患者と繰り返し確認することは、患者に対して安定した枠組みを維持する点で適切であるため、この選択肢が正解です。

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

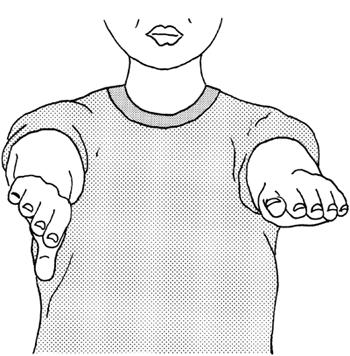

第57回午後:第8問

47歳の女性。多発性硬化症。30歳で発症し、寛解と増悪を繰り返した後、完全寛解していた。1週前に視力低下と小脳症状が出現し、入院となった。視神経と右小脳半球に脱髄を認める。過回内テストで図のような動きが観察された。この患者にみられる所見はどれか。

1: 振 戦

2: 運動分解

3: 測定異常

4: 協働収縮異常

5: 反復拮抗運動不能

- 答え:3

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する