第52回午後第2問の類似問題

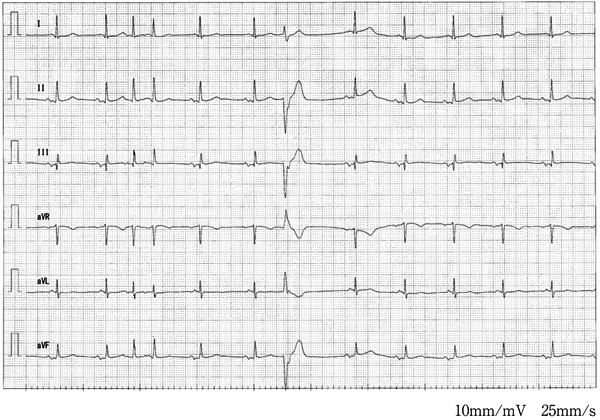

第54回午後:第4問

心電図を示す。この心電図の所見で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 頻脈

2: 心房粗動

3: PR間隔延長

4: 上室性期外収縮

5: 心室性期外収縮

- 答え:4 ・5

- 科目:内科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第40問

図の心電図所見はどれか。

1: 心房細動

2: 心房性期外収縮

3: 上室性頻拍

4: 心室性期外収縮

5: 房室ブロック

- 答え:4

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午後:第99問

心電図上でQRS幅の広い疾患について正しいのはどれか。

1: 不安定狭心症

2: 心筋梗塞

3: 完全右脚ブロック

4: 上室性期外収縮

5: 心房細動

- 答え:3

- 科目:内部障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午後:第70問

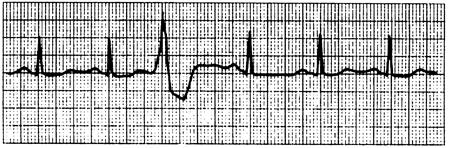

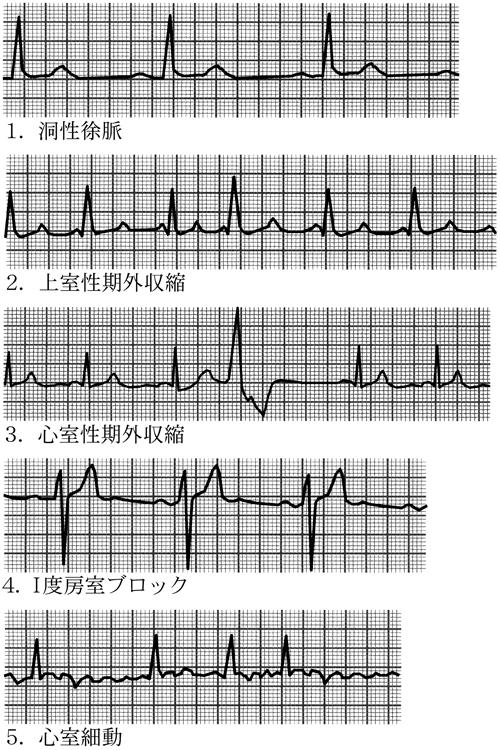

心電図(①〜⑤)を別に示す。正しいのはどれか。

1: ①正常洞調律

2: ②洞性徐脈

3: ③発作性上室性頻拍

4: ④心室性期外収縮

5: ⑤心房細動

- 答え:2

- 科目:内部障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

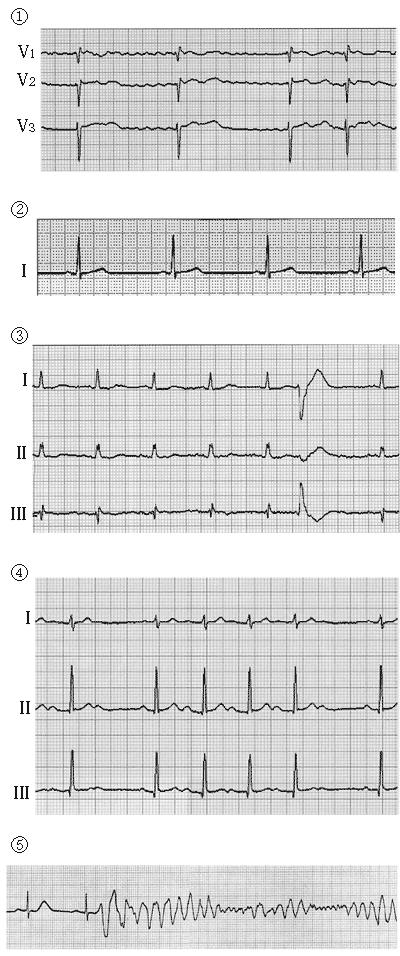

第41回午前:第15問

心電図と病態との組合せ(別冊No. 5)を別に示す。誤っているのはどれか。

1: 洞性徐脈

2: 上室性期外収縮

3: 心室性期外収縮

4: I度房室ブロック

5: 心室細動

- 答え:5

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午前:第25問

心電図と病態との組合せ(別冊No. 5)を別に示す。誤っているのはどれか。

1: 洞性徐脈

2: 上室性期外収縮

3: 心室性期外収縮

4: I度房室ブロック

5: 心室細動

- 答え:5

- 科目:内科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

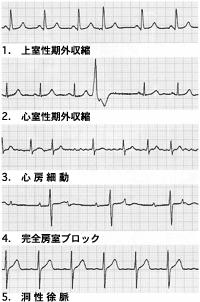

第40回午前:第25問

心電図と病態との組合せ(別冊No. 3)を別に示す。誤っているのはどれか。

1: 上室性期外収縮

2: 心室性期外収縮

3: 心房細動

4: 完全房室ブロック

5: 洞性徐脈

- 答え:5

- 科目:内科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午前:第2問

心電図を以下に示す。不整脈として考えられるのはどれか。

1: 二段脈

2: 房室ブロック

3: 右脚ブロック

4: 上室性期外収縮

5: 多源性心室期外収縮

- 答え:5

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午後:第4問

心電図を示す。異常の原因となっている部位はどれか。

1: 心房

2: 洞結節

3: ヒス束

4: 房室結節

5: プルキンエ線維

- 答え:4

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

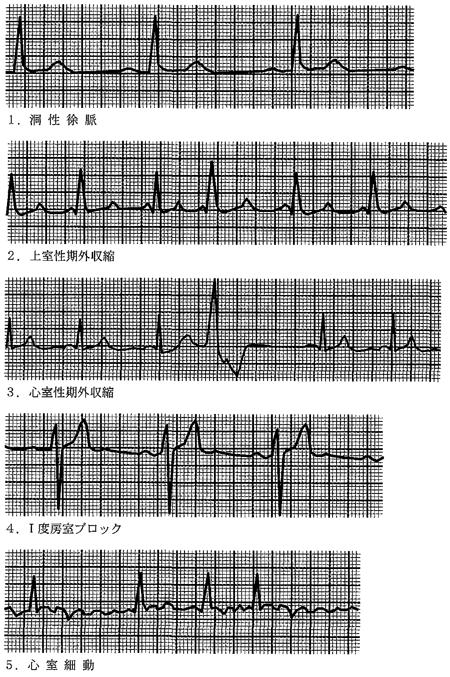

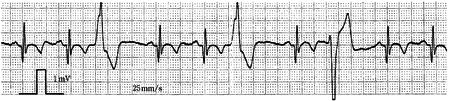

第57回午後:第11問

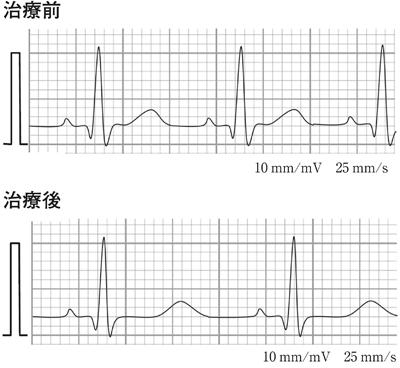

治療前後の心電図を示す。治療の作用として正しいのはどれか。

1: 不応期の短縮

2: 心収縮力の増強

3: 房室間の伝導の抑制

4: 洞房結節の脱分極促通

5: 心室筋の活動電位持続時間の延長

- 答え:5

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第39問

60歳の男性。脳梗塞による左片麻痺。狭心症の既往がある。運動療法で誤っているのはどれか。

1: 訓練中は心電図をモニターする。

2: 運動負荷テストによって許容される最大心拍数を決定する。

3: 冷汗、顔面蒼白があれば訓練を中止する。

4: 訓練中に胸骨下部の痛みを訴えたら狭心痛を疑う。

5: 左肩他動運動は狭心痛を誘発する。

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

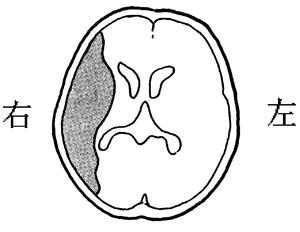

第36回午前:第3問

67歳の右利きの男性。脳梗塞。入院時のエックス線CTを図に示す。みられやすい症状はどれか。2つ選べ。ア.半側空間無視イ.着衣失行ウ.ブローカー失語エ.観念失行オ.ゲルストマン症候群

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:1 ・2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第21問

62歳の男性。心筋梗塞発症当日に入院。発症後3日から理学療法を開始している。合併症はない。発症後5日の理学療法で適切でないのはどれか。

1: ベッド上での肘関節自動運動

2: ベッド上での足関節自動運動

3: 両下肢の他動運動

4: ギャッチベッド上での座位

5: ブリッジ運動

- 答え:5

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午前:第64問

心音または心電図波形と心周期における現象との組合せで正しいのはどれか。

1: 心音のⅠ音 ── 僧帽弁の閉鎖

2: 心音のⅡ音 ── 大動脈弁の開放

3: 心電図のP波 ── His束の伝導

4: 心電図のQRS波 ── 洞房結節の伝導

5: 心電図のT波 ── 心室筋の脱分極

- 答え:1

- 解説:この問題では、心音や心電図波形とそれらが示す心周期の現象との正しい組み合わせを選ぶ必要があります。心音は心臓の弁の開閉による音であり、心電図波形は心臓の電気的活動を示します。

- 心音のⅠ音は、僧帽弁と三尖弁の閉鎖音であり、心房収縮時に起こります。これは正しい組み合わせです。

- 心音のⅡ音は、肺動脈弁および大動脈弁の閉鎖音であり、心室収縮時に起こります。大動脈弁の開放ではなく、閉鎖が正しいため、この選択肢は誤りです。

- 心電図のP波は、心房の脱分極(興奮)を示し、心房収縮の開始を示します。His束の伝導はP波とQ波の間で起こるため、この選択肢は誤りです。

- 心電図のQRS波は、心室中隔と心室筋の脱分極(興奮)を示し、心室収縮の開始を示します。洞房結節の伝導はP波の開始点であるため、この選択肢は誤りです。

- 心電図のT波は、心室の再分極を示し、心室収縮の終了と心室弛緩の開始を示します。心室筋の脱分極はQRS波で示されるため、この選択肢は誤りです。

- 科目:生理学(筋・感覚・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第18問

55歳の男性。搬送された病院で急性心筋梗塞と診断された。初期治療として、左冠動脈に対して経皮的冠動脈形成術が施行された。発症後1か月の検査所見では右冠動脈に75%の狭窄が認められ、心肺運動負荷試験中に胸部不快感が認められた。心肺運動負荷試験の結果に基づいて運動処方をする際に最も参考にすべき指標はどれか。

1: 最大換気量

2: 最大酸素摂取量

3: 血圧の変化量

4: 心拍数の変化量

5: 症状出現時の運動強度

- 答え:5

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

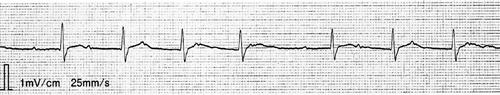

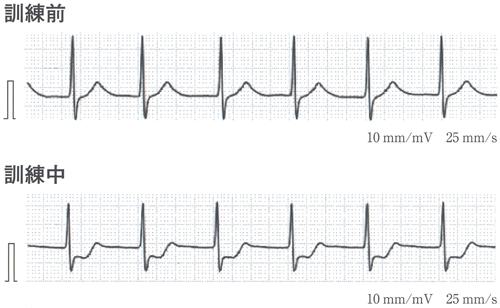

第55回午前:第7問

心電図をモニターしながら訓練を行った際の訓練前と訓練中の心電図を示す。変化に関する所見で正しいのはどれか。

1: 二段脈

2: 心房粗動

3: 心室頻拍

4: STの低下

5: 上室性頻拍

- 答え:4

- 科目:内科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する