第52回午前第18問の類似問題

第50回午後:第14問

76歳の女性、HDS-R(改訂長谷川式簡易知能評価スケール)が19点のAlzheimer型認知症。グループホームで異食や他の入居者への暴力がみられるようになり、対応困難で精神科病院に入院となった。作業療法中にみられる行動障害への対応で適切なのはどれか。

1: 患者に注意する。

2: 患者を説得する。

3: 行動を黙認する。

4: 行動を制止する。

5: 患者に理由を尋ねる。

- 答え:5

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第18問

22歳の女性。幼少期から聞き分けの良い子だと両親に評価されてきた。完全主義であり、社交的ではないものの仲の良い友人はいた。中学生の時に自己主張をして仲間はずれにされ、一時的に保健室登校になったことがある。その後は優秀な成績で高校、大学を卒業したが、就職してからは過剰適応によるストレスで過食傾向になった。体重増加を同僚に指摘されてから食事を制限し、身長は170 cmだが体重を45 kg未満に抑えることにこだわるようになった。この患者への外来での作業療法士の関わりとして最も適切なのはどれか。

1: 幼少期の母子体験に触れる。

2: 作業療法の目的は半年間かけて伝える。

3: 体重測定の結果をグラフ化するのを手伝う。

4: 作業に失敗しても大丈夫であることを伝える。

5: 本人の作業療法での作品の背景にあるものを分析して伝える。

- 答え:4

- 解説:この患者は摂食障害であると考えられるため、作業療法士の関わりは患者の適応的な自己表現を保障し、自己評価を高める機会を提供することが重要です。選択肢4が最も適切な関わりです。

- 幼少期の母子体験に触れることは、患者を病的部分に直面させることとなり、心理的動揺を生じる危険があるため、適切ではありません。

- 作業療法の目的は早期に決定し、患者や他スタッフと共有すべきであり、半年間かけて伝えることは適切ではありません。

- 体重測定の結果をグラフ化させると、患者のこだわりが強まる危険があるため、適切ではありません。

- 作業に失敗しても自己の尊厳を損なうことはないことを伝え、患者の適応的な自己表現を保障することが、摂食障害患者に対して適切な関わりです。

- 作品の背景にあるものを分析して伝えることは、患者を病的部分に直面させることとなり、心理的動揺を生じる危険があるため、適切ではありません。

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第17問

64歳の女性。右利き。脳梗塞。約1か月前に左大脳に発症。現在は聴覚理解に問題はないが、発語は非流暢かつ緩徐である。話す言葉の量は少なく、発語の際には多大な努力を要している。四肢の麻痺はみられない。この患者への対応として正しいのはどれか。

1: 患者の話す内容が文法的に誤っていれば医療者が即座に細かく修正する。

2: 患者が「はい」「いいえ」で答えることができるように質問する。

3: 医療者が口頭で説明をするときにはジェスチャーを交える。

4: コミュニケーションエイドを導入する。

5: 患者にメモをとるように指導する。

- 答え:2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第27問

42歳の男性。精神分裂病(統合失調症)。25歳時に「お前は泥棒だ」という声が聞こえるようになり初回入院した。今回も幻聴と被害妄想が出現し3回目の入院。入院5週目で病状は落ち着き作業療法が依頼された。疲れやすさと抑うつ傾向が目立つ。開始後まもなく「退院して就職したい」と言ってきた。作業療法士の対処として適切でないのはどれか。

1: 職種の検討

2: ストレス対処技能の訓練

3: 方針確認の会議の開催

4: 現在の障害の確認

5: 主治医との話し合い

- 答え:1

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午後:第12問

56歳の女性。3年前に右手の振戦で発症したParkinson病患者。数か月前から前傾姿勢を認めるようになった。事務員として仕事をしている。理学療法として優先されるのはどれか。

1: リズム音を用いた歩行訓練

2: 体幹筋のストレッチ訓練

3: 呼吸リハビリテーション

4: 下肢の筋力増強訓練

5: 環境整備

- 答え:2

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第12問

80歳の男性。要介護2。妻と2人暮らし。上肢機能は保たれているが、下肢の支持性の低下がある。認知機能は保たれている。尿意はあり、日中は洋式トイレでズボンの上げ下ろしの介助を受けて排尿している。便失禁はないが、夜間の居室での排尿方法を検討している。「妻を起こさずに自分で排尿したい」との希望がある。排泄用具の写真を示す。選択する排泄用具として適切なのはどれか。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

5: ⑤

- 答え:4

- 科目:その他の身体障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午後:第14問

16歳の女子。摂食障害。身長168 cm、体重61 kg。責任感が強く真面目な性格で、陸上部の活動にも熱心に取り組んでいた。大柄で体重が多いことを不満に思い、食事制限と過度な部活動の練習を始めた。体重が37 kgにまで減少し「太っているから誰にも会いたくない」と不登校気味になったため、見かねた両親に連れられ入院し、作業療法が開始された。この患者に対する導入時の作業活動として適切なのはどれか。

1: 自由画を制作させる。

2: 料理活動を取り入れる。

3: 病棟での食事に関する問題を採り上げる。

4: 患者の得意な運動を利用して体力づくりを行う。

5: リラクセーションなどゆったりした活動を取り入れる。

- 答え:5

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第14問

24歳の女性。統合失調症。1年前に職場の対人関係のストレスから発症した。現在は休職し、外来通院をしている。嫌がらせをされているという被害妄想は薬物療法により消失したが、ちょっとした周りの表情やしぐさを見て「周りの人が私のことを言っているような気がする」という猜疑的な言動はみられている。そこで主治医の判断により、認知機能の改善を目的に週1回、外来作業療法を利用したプログラムに参加することになった。この患者の治療目的に合ったプログラムとして適切なのはどれか。

1: ACT〈assertive community treatment〉

2: Empowerment approach

3: IPS〈individual placement and support〉

4: SCIT〈social cognition and interaction training〉

5: WRAP〈wellness recovery action plan〉

- 答え:4

- 解説:この患者は統合失調症で対人関係に猜疑的な言動が見られるため、認知機能の改善を目的とした治療が適切である。そのため、SCIT(social cognition and interaction training)が最も適切なプログラムである。

- ACT(assertive community treatment)は、統合失調症患者の社会復帰を目指すための地域密着型のチームアプローチであるが、認知機能の改善を直接的に目的としていないため、この患者には適切ではない。

- Empowerment approachは、患者自身が自分の力を取り戻し、自立した生活を送ることを目的としたアプローチであるが、認知機能の改善を直接的に目的としていないため、この患者には適切ではない。

- IPS(individual placement and support)は、統合失調症患者の就労支援を目的としたプログラムであり、認知機能の改善を直接的に目的としていないため、この患者には適切ではない。

- SCIT(social cognition and interaction training)は、統合失調症患者の認知機能や対人関係スキルを改善することを目的としたプログラムであり、この患者の症状に対して適切な治療プログラムである。

- WRAP(wellness recovery action plan)は、患者自身が健康維持や回復のためのプランを立てるプログラムであるが、認知機能の改善を直接的に目的としていないため、この患者には適切ではない。

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第37問

46歳の女性。知的障害。IQは75。23歳で結婚したが数か月で離婚。実家に戻ったが家出を繰り返し、家では易刺激的、多量に飲水をするようになり入院。退院後も大量服薬したり、相手かまわず電話をする。また、1日に40~50本喫煙し、ボヤを起こし再入院した。入院後2か月目に社会性の向上を目的に作業療法が処方された。作業中10~20分ごとにタバコを吸う。自分のタバコがなくなると他患者にねだり作業が進まない。このときの対応で適切なのはどれか。

1: 喫煙を全面禁止する。

2: 他患者から苦情がきたら禁煙する。

3: 持ってくるタバコの本数を増やす。

4: 吸う本数を他患者の前で決める。

5: 作業療法士の前で喫煙を許可する。

- 答え:4

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第23問

70歳の女性。7年前にパーキンソン病の診断を受けた。現在、ヤールの重症度分類はステージIII。夫、息子夫婦と同居。発症前は夫とシルバーダンスクラブに所属し活躍していた。生活上の指導で適切でないのはどれか。

1: ベッド柵を取り付ける。

2: トイレに手すりを設置する。

3: 廊下に厚めの絨毯を敷く。

4: 家事の分担を相談する。

5: ダンスに出かける機会を相談する。

- 答え:3

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午後:第13問

27歳の女性。20歳ころに友人に勧められて覚醒剤を使用した。その後、常用するようになり、逮捕および服役を経験した。釈放後に民間のリハビリ施設を利用しながらアルバイトをしていた。1か月前から同僚とのトラブルが続き、最近になり幻覚妄想様の発言が出現したため、父親に連れられて精神科を受診し、入院となった。入院後3週目に作業療法が処方された。導入初期のプログラムとして適切でないのはどれか。

1: 疾病について学習する。

2: 生活技能訓練に参加する。

3: ピアサポーターと交流する。

4: 軽運動プログラムに参加する。

5: グループリーダーを体験する。

- 答え:5

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第36問

17歳の女子。転換性障害。高校1年の2学期終了前にボーイフレンドと別れてから欠席がちとなり、頭痛、肩こり、無気力を訴えた。進級後も欠席が多く大学病院を受診したが、症状の改善がみられず2か月入院した。入院中に手首を切ったことがある。その後、復学したが教室で頻回に倒れ再入院となった。復学を目的に作業療法が処方された。作業に気乗りしないと頭痛を訴え、難しいと依存的になる。作業療法士の対応で適切なのはどれか。

1: 訴えを聞き作業を休ませる。

2: 復学を条件に作業を続ける。

3: 難しいところは療法士が手伝う。

4: 患者とルールを決めて作業を行う。

5: 患者の希望した作業を行う。

- 答え:4

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午後:第13問

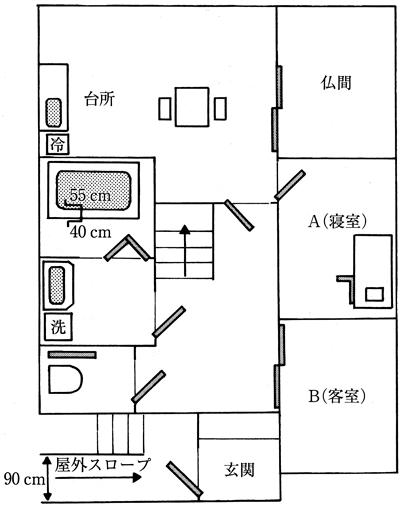

85歳の男性。脳血管障害による右片麻痺で、発症から5か月が経過。回復期リハビリテーション病棟に入院中。主な介護者は77歳の妻。左手でT字杖を使用して屋内平地歩行は可能であるが、屋外は車椅子介助である。排泄はトイレにて自力で行うが、夜間頻尿と切迫性尿失禁がある。自宅の見取り図を示す。在宅復帰に向けて住環境の調整を行う際、作業療法士のアドバイスで正しいのはどれか。

1: 寝室をB(客室)に変更する。

2: ベッドの頭の向きを逆にする。

3: トイレの扉を内開きに変更する。

4: 屋外スロープは1 cmの立ち上がりをつける。

5: 浴室に入出槽用の天井走行リフトを設置する。

- 答え:1

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第29問

53歳の男性。理容師。先輩からの勧めで同業者組合の役員となってから、生来の気の弱さも手伝って飲酒量が増え、仕事ができなくなり入院した。振戦せん妄もおさまり作業療法が処方された。この患者の作業中にみられる特徴はどれか。

1: 作業への抵抗

2: 道具への執着

3: 治療者への依存

4: 周囲への気遣い

5: 要求水準が高い

- 答え:4

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第45問

発病後間もないうつ病患者への対応で適切なのはどれか。

1: 気分転換になる活動を勧める。

2: 自殺についての話題は避ける。

3: 回復の可能性は高いことを強調する。

4: 心構えに問題があることを説明する。

5: 重大な決断は早く済ませるように促す。

- 答え:3

- 科目:気分障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午後:第15問

32歳の女性。統合失調症。デイケアに通所しているが、いつも人を避けるように過ごしていることが多い。スタッフが面談の中でその理由を尋ねると「会話をしていると、途中から何を話しているのか分からなくなります。それが恐くて人と話をする自信がないです」と訴えた。この患者の症状の評価で最も適切なのはどれか。

1: GAF

2: BADS

3: WCST

4: Rehab

5: BACS-J

- 答え:5

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第18問

19歳の男性。てんかん及び軽度知的障害(IQ 60)。特別支援学校卒業後にクリーニング店に就職した。「接客態度が悪い」と注意されたことをきっかけに仕事に行けなくなり、引きこもりとなった。時々家族に暴力を振るうために、家族が主治医に相談して外来作業療法が処方された。本人、家族とも復職を希望している。この患者に対して優先すべき対応はどれか。

1: 暴力の内省を促す。

2: 対人技能の訓練を行う。

3: 注意力を高める作業を行う。

4: てんかんの疾病教育を行う。

5: 運動能力を高めるためのスポーツ活動を行う。

- 答え:2

- 解説:この患者は接客態度が悪いと注意されたことが引きこもりの原因であり、家族に暴力を振るっている。復職を希望しているため、対人技能の訓練を行うことで接客態度が改善され、引きこもりの解消と職場復帰が期待できる。

- 暴力の内省を促すことは重要だが、患者の知的能力(IQ 60)を考慮すると、反省して暴力的衝動を制御することは難しい。また、問題文からは作業療法士として対応する理由の背景が十分に読み取れない。

- 対人技能の訓練を行うことで、患者の接客態度が改善され、引きこもりの解消と職場復帰が期待できる。基本的な対人関係技能を身につけさせることは、復職への一歩となる。

- 注意力は対人関係の技能にも重要だが、問題文からは注意力が原因で生じたエピソードが十分にわからない。注意力を高める作業が患者の対人技能を高める関係性は不明。

- てんかんの疾病教育は重要だが、軽度知的障害のある患者にとって理解することは困難であり、引きこもりの原因とは関連が薄い。

- 運動能力を高めるためのスポーツ活動は心理的発散に役立つ可能性があるが、問題文には運動能力が原因となった作業療法で対処すべき課題の記述がないため、優先すべき対応ではない。

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第31問

19歳の女性。精神分裂病(統合失調症)。高校卒業後スーパーマーケットに就職した。約1年経ったころから情緒不安定となり、幻覚・妄想に支配された異常な言動が活発になったので入院した。薬物療法によって入院3か月で一応の安定が得られたので作業療法の依頼があった。作業療法中に、「居ても立ってもいられない。じっとしていられない」と訴えて落ち着かなくなった。考えられる要因はどれか。2つ選べ。 ア.パーキンソニズムイ.遅発性ジスキネジアウ.急性ジストニアエ.アカシジアオ.精神症状の悪化

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:4 ・5

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第5問

60歳の女性。主婦。発症後2か月の脳卒中右片麻痺。ブルンストローム法ステージは上下肢、手指いずれもIVである。認知的問題はない。表は患者が現時点で改善したいと考える活動とそれらの活動の重要さ、出来ばえ、現状の満足感を各々10点満点で 主観的に判断した結果を示す。この表から作業療法士がする判断で適切なのはどれか。

1: 「炊事」へのアプローチは満足感が得やすい。

2: 「買物」へのアプローチは成功体験が得やすい。

3: 「電話」へのアプローチは優先度が高い。

4: 列挙された活動のニーズは同等である。

5: 列挙された活動の意味と行い方を分析する。

- 答え:5

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午後:第45問

境界性パーソナリティ障害の患者が自傷行為をほのめかしたとき、作業療法士の行うべき対応はどれか。

1: 緊急入院を勧める。

2: 死にたい気持ちの有無を確認する。

3: 作業療法を延長し関わる時間を増やす。

4: 過去の自傷行為の回数について詳しく聴取する。

5: 自傷行為をしたら作業療法は続けられないと伝える。

- 答え:2

- 解説:境界性パーソナリティ障害の患者が自傷行為をほのめかしたとき、作業療法士は患者の死にたい気持ちの有無を確認することが適切な対応です。ただし、過剰に反応しないように注意が必要です。

- 緊急入院を勧めることは、患者の代わりに行動を考えることになり、患者の退行を強める危険性があるため、適切な対応ではありません。

- 死にたい気持ちの有無を確認することは適切な対応であり、患者の状況を把握することができます。ただし、過剰に反応しないように注意が必要です。

- 作業療法を延長し関わる時間を増やすことは、患者の要望にすぐに応えることになり、一貫したルールや態度で接する必要があるため、適切な対応ではありません。

- 過去の自傷行為の回数について詳しく聴取することは、患者の感情的反応に対してポジティブフィードバックとして作用する危険性があるため、適切な対応ではありません。

- 自傷行為をしたら作業療法は続けられないと伝えることは、事前に治療契約としてルールを決めていない場合は効力がなく、適切な対応ではありません。

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する