第51回午前第4問の類似問題

第35回午前:第19問

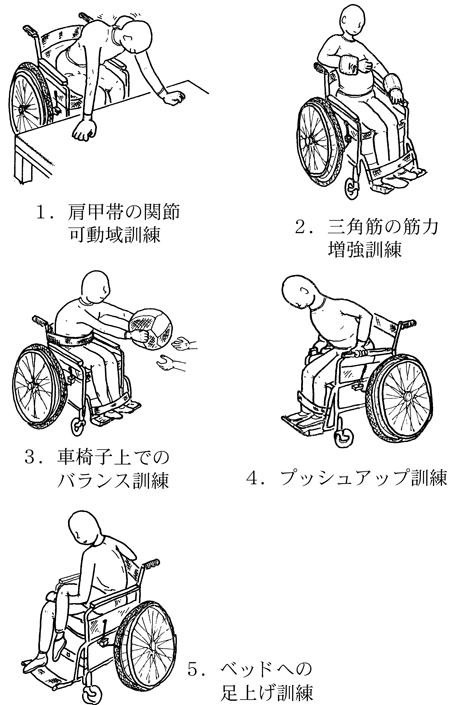

25歳の男性。交通事故による頚髄損傷。受傷後8か月経過。褥瘡はない。筋力は肩関節周囲筋 4(Good)、肘関節屈筋4(Good)、肘関節伸筋0、手関節背屈筋4(Good)、手関節屈筋0、下肢筋群0であった。この患者の移乗動作の自立を目的とした作業療法で適切でないのはどれか。

- 答え:4

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午前:第25問

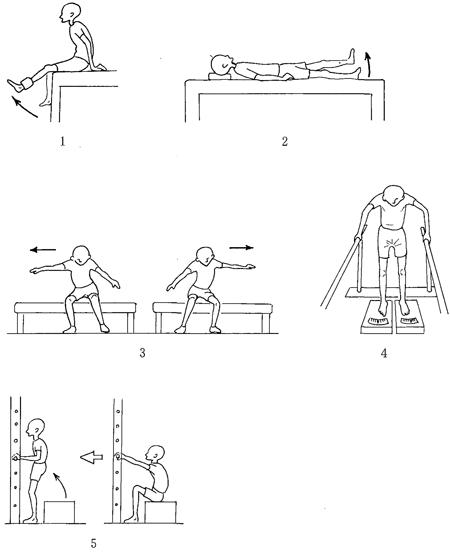

80歳の女性。転倒によって左大腿骨頸部内側骨折を受傷。人工骨頭置換術(セメントレス)施行2週後の理学療法で適切でないのはどれか。

- 答え:5

- 科目:高齢期障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午前:第19問

24歳の女性。2日前に室内での火災に巻き込まれ救急搬送された。35%の範囲の熱傷と診断され入院中。意識は清明。顔面から前頸部も受傷し煤のような色の痰がでる。肩甲帯から上腕にかけては植皮が必要な状態。骨盤と下肢とに傷害はみられない。この時期の理学療法として適切なのはどれか。

1: 患部局所の浮腫に対する弾性包帯による持続圧迫

2: 下肢に対する80%MVCでの筋力増強

3: 背臥位での持続的な頸部伸展位の保持

4: 尖足予防のための夜間装具の装着

5: Squeezingによる排痰

- 答え:5

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第23問

18歳の男性。事故による第6頸椎脱臼骨折。受傷後3か月経過。筋力は、肩関節屈曲・伸展・外転筋ともにほぼ5(Normal)、肘関節屈筋5(Normal)、肘関節伸筋4(Good)であったが、手指屈筋・伸筋ほぼ0、体幹筋0、下肢筋0であった。感覚は体幹・下肢で脱失していた。この患者で誤っているのはどれか。

1: 不全四肢麻痺である。

2: 自律神経過反射が起きやすい。

3: コップの把持は可能である。

4: 自己導尿は可能と予測される。

5: 車椅子とベッド間の移乗は自立可能と予測される。

- 答え:1

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午後:第5問

86歳の女性。脳梗塞による左片麻痺、発症後1年半が経過した。ADLは介助すればおかゆなどの調理食を食べる以外は全介助、ドーナツ型の枕を使用してベッド上で臥床している。全身の筋萎縮、筋短縮と関節拘縮を著明に認める。退院時に介護保険を利用してベッドやマットを準備したが、体圧分散マットのような特殊マットは利用していない。作業療法士が自宅訪問したときのベッド上での肢位を示す。褥瘡予防と姿勢保持のために背臥位でポジショニングを行う。クッションを置く部位で正しいのはどれか。

1: 後頸部

2: 肩甲骨背面

3: 腰背部

4: 右大転子部

5: 両大腿内側

- 答え:5

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第4問

28歳の男性。右利き。交通事故による右前頭葉背外側部の頭部外傷のため入院した。作業療法が開始され、4か月が経過した。四肢に運動麻痺や感覚障害を認めず、歩行は自立している。日中はボーッとして過ごすことが多いが、促されると日課を行う。話しかければ日常会話は問題なく成立するが、自発話は乏しい。この患者の高次脳機能評価として最も適切なのはどれか。

1: BADS

2: SLTA

3: SPTA

4: VPTA

5: CBS〈Catherine bergego scale〉

- 答え:1

- 科目:高次脳機能障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第8問

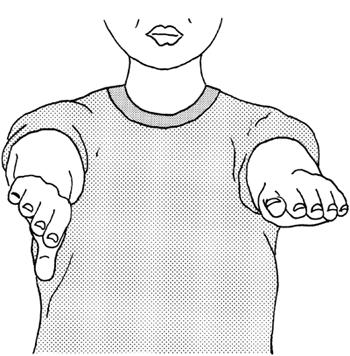

47歳の女性。多発性硬化症。30歳で発症し、寛解と増悪を繰り返した後、完全寛解していた。1週前に視力低下と小脳症状が出現し、入院となった。視神経と右小脳半球に脱髄を認める。過回内テストで図のような動きが観察された。この患者にみられる所見はどれか。

1: 振 戦

2: 運動分解

3: 測定異常

4: 協働収縮異常

5: 反復拮抗運動不能

- 答え:3

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第10問

27歳の男性。脊髄完全損傷(第5胸髄節まで機能残存)。日常生活は車椅子使用にて自立している。設計事務所に勤務しており、長時間のデスクワークを行うことが多い。多忙のため除圧を行う機会が少なくなっている。この状況が続いた場合、褥瘡が生じる可能性が最も高い部位はどれか。

1: 肩甲部

2: 膝窩部

3: 仙骨部

4: 肘頭部

5: 腸骨部

- 答え:3

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第55問

我が国の外傷性脊髄損傷で誤っているのはどれか。

1: 女性より男性に多い。

2: 年齢分布は2峰性を示す。

3: 交通事故が最大の原因である。

4: 若年者の場合、5年生存率は50%程度である。

5: 高齢者では対麻痺より四肢麻痺が多い。

- 答え:4

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第6問

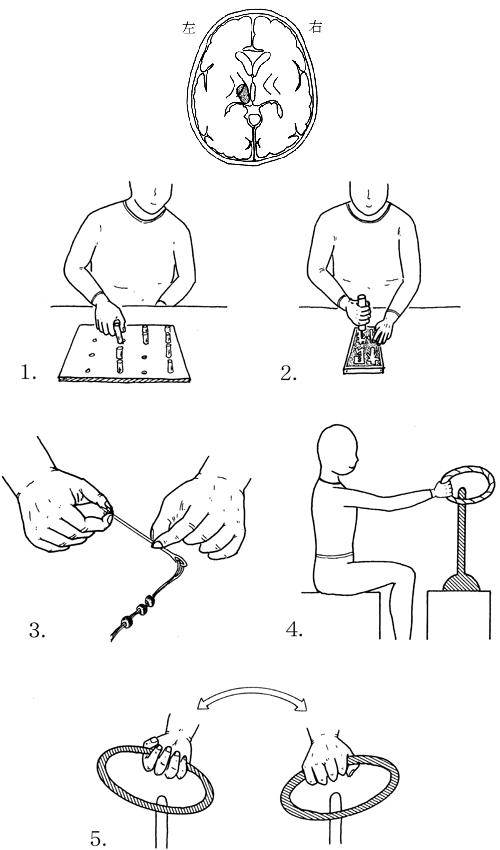

47歳の右利きの女性。脳出血発症後2か月経過。ブルンストローム法ステージは上肢IV、手指IV、下肢V。麻痺側の感覚障害を認めた。図に発症時の出血部位(出血部位:網かけ)を示す。脳の他の部位には萎縮や低吸収域を認めなかった。患側上肢の分離運動を促通するための作業で適切でないのはどれか。

- 答え:3

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第10問

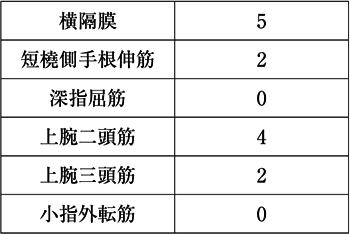

26歳の男性。仕事中の事故によって頸髄損傷を生じた。S4、5領域の運動機能と感覚機能とは完全に喪失していた。徒手筋力テストの結果を表に示す。到達可能と予測される動作はどれか。

1: 更衣

2: 自己導尿

3: プッシュアップ動作

4: 自助具を用いた食事動作

5: ベッドから車椅子への移乗動作

- 答え:4

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午前:第16問

75歳の男性。交通事故による第5頸髄レベルの脊髄損傷で四肢不全麻痺。受傷後6か月経過。端座位の保持と手すりを使用した立ち上がり動作は可能。食事は太柄のフォークで自立。トイレ動作は見守りが必要。衣服の着脱は介助があれば行える。自宅内は手すり歩行で移動し、屋外は車椅子移動。Frankel分類はどれか。

1: A

2: B

3: C

4: D

5: E

- 答え:4

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第6問

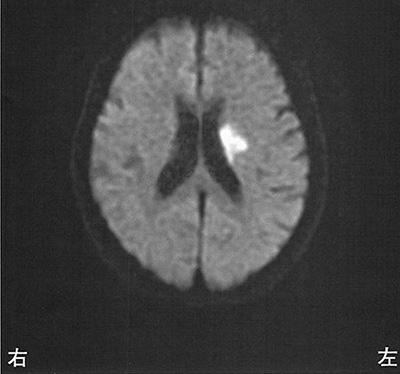

75歳の女性。右利き。脳梗塞を発症し救急車で搬入された。発症翌日に症状の悪化を認めた。発症3日目の頭部MRIの拡散強調像を示す。最も出現しやすい症状はどれか。

1: 片麻痺

2: 失語症

3: 運動失調

4: 嚥下障害

5: 視野障害

- 答え:1

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第25問

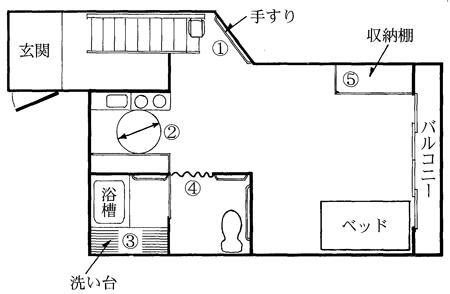

65歳の女性。脊髄損傷(第10胸髄節まで機能残存)。1階は店舗のため、階段に昇降機を設置することとした。普通型車椅子での生活に必要な家屋改造計画を図に示す。適切なのはどれか。

1: ①高さ100〜120 cm

2: ②直径90〜120 cm

3: ③高さ40〜45 cm

4: ④幅70〜80 cm

5: ⑤高さ80〜170 cm

- 答え:3

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第4問

85歳の女性。多発性脳梗塞。2年前大腿骨転子間骨折。T字杖歩行をしていたが、最近、転倒がみられるようになった。また、痴呆が出現し声かけをしないと歩行をしなくなり、ベッドに臥床することが多くなった。介護者である嫁の要請があり訪問による理学療法を開始した。理学療法および指導で適切でないのはどれか。

1: 大腿四頭筋の等尺性筋力強化訓練

2: 介助歩行とその指導

3: 廊下に手すりを設置

4: ポータブルトイレへの移乗訓練

5: 屋外用車椅子の貸与

- 答え:1

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第53問

脊髄損傷(第6頸髄節まで機能残存)の女性患者で、自立が最も難しいと考えられるのはどれか。

1: 手すりを使用して起き上がる。

2: ベッド上でズボンをはく。

3: 車椅子上でループ付き靴下をはく。

4: 車椅子上で自己導尿を行う。

5: トランスファーボードを使用して車に移乗する。

- 答え:4

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第22問

18歳の男性。事故による第6頸椎脱臼骨折。受傷後3か月経過。筋力は、肩関節屈曲・伸展・外転筋ともにほぼ5(Normal)、肘関節屈筋5(Normal)、肘関節伸筋4(Good)であったが、手指屈筋・伸筋ほぼ0、体幹筋0、下肢筋0であった。感覚は体幹・下肢で脱失していた。この患者の機能残存レベルはどれか。

1: 第4頸髄節

2: 第5頸髄節

3: 第6頸髄節

4: 第7頸髄節

5: 第8頸髄節

- 答え:3

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午後:第8問

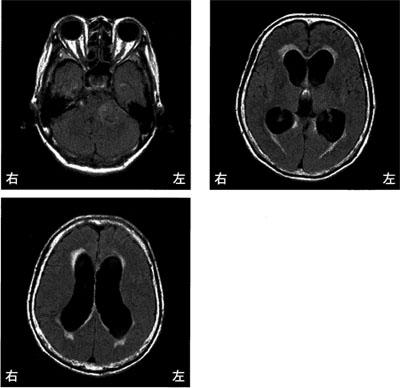

68歳の女性。2年前から左難聴を自覚していた。3か月前から歩行時のふらつきがあり、歩行困難となった。聴神経鞘腫と診断され作業療法を依頼された。頭部MRIを示す。初回評価する症状で適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 失調

2: 発汗障害

3: 視野障害

4: 知能障害

5: ジストニア

- 答え:1 ・4

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第19問

75歳の女性。突然の意識障害で搬入された。発症当日の頭部CTを示す。発症3日目のJCS(Japan coma scale)は10点であった。この時点での理学療法で適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 体位変換

2: 座位訓練

3: 移乗訓練

4: 腹筋強化

5: 関節可動域訓練

- 答え:1 ・5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

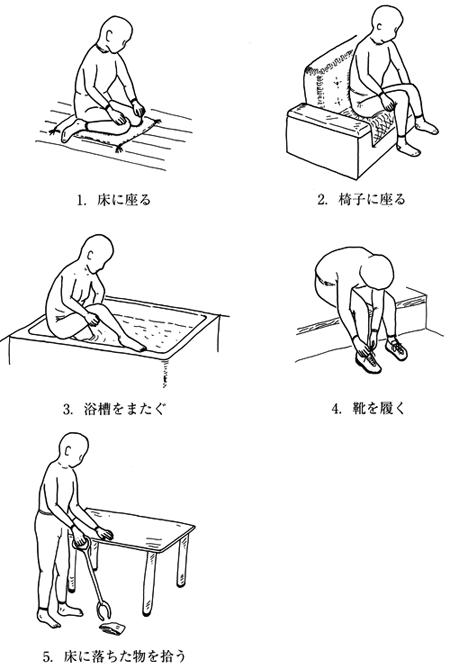

第48回午前:第7問

76歳の女性。右大腿骨頸部骨折を受傷し、後方進入による人工骨頭置換術を受けた。術後3週に実施する動作で安全性が高いのはどれか。

- 答え:5

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する