答えを一括表示

全ての問題カードで答えと解説を同時に展開します。

もう一度押すと全てのカードの答えをまとめて非表示に戻せます。

表示中

作業療法士問題表示

作業療法士国家試験

検索元問題

第50回 午前 第33問

20件の類似問題

肩手症候群に対する治療介入で誤っているのはどれか。 ...

広告

60

第41回 午前

|

作業療法士専門問題

重要

腱板不全断裂の治療で誤っているのはどれか。

1

急性期は三角巾による局所の安静

2

肩甲胸郭関節の可動域訓練

3

滑車を用いた肩関節可動域維持

4

肩甲上腕リズムの再学習訓練

5

重錘を用いた上肢挙上運動

30

第45回 午前

|

作業療法士専門問題

最重要

Brunnstrom法ステージ上肢Ⅴ、手指Ⅳの片麻痺患者に対する作業療法で適切なのはどれか。

1

リーチ動作の改善にポータブルスプリングバランサーを用いる。

2

肩関節の疼痛予防に肩内転位でのポジショニングを指導する。

3

肩関節亜脱臼を予防するためにアームスリングを作製する。

4

手関節伸筋の筋再教育に電気刺激療法を用いる。

5

手指屈筋の痙縮にナックルベンダーを用いる。

45

第34回 午前

|

作業療法士専門問題

最重要

手根管症候群の術後3日目の作業療法で適切でないのはどれか。

1

全指の自動関節可動域訓練を行う。

2

手関節の他動的関節可動域訓練を行う。

3

浮腫を軽減するポジショニングを指導する。

4

手関節の痛みがあるときは安静用スプリントを作製する。

5

片手動作を指導する。

60

第39回 午前

|

作業療法士専門問題

最重要

手根管症候群の術後3日目の作業療法で適切でないのはどれか。

1

手関節の他動的関節可動域訓練を行う。

2

全指の自動的関節可動域訓練を行う。

3

浮腫を軽減するポジショニングを指導する。

4

手関節の痛みがあるときは安静用スプリントを作製する。

5

片手動作を指導する。

34

第48回 午前

|

作業療法士専門問題

最重要

作業療法で正しいのはどれか。

1

テニス肘では90°以上の肘屈曲を避ける。

2

切断指再接着直後の浮腫には寒冷療法を用いる。

3

肩関節腱板断裂では肩甲骨の回旋運動を制限する。

4

ZoneⅡの屈筋腱損傷の術直後は手関節を屈曲位に保つ。

5

上腕骨骨幹部骨折では肩関節内外旋訓練を早期に開始する。

広告

54

第36回 午前

|

作業療法士専門問題

重要

手根管症候群の作業療法で正しいのはどれか。

1

手関節を背屈位に保つ。

2

振動を伴う工具を使用する。

3

手指伸筋の筋力強化を行う。

4

両側性に障害のあることを想定して行う。

5

トーマススプリントを用いて把持訓練を行う。

8

第54回 午後

|

作業療法士実地問題

解説

60歳の女性。視床出血発症後1か月。左片麻痺を認め、Brunnstrom法ステージは上肢Ⅱ、手指Ⅱ、下肢Ⅳである。左手指の発赤、腫脹および疼痛を認め、訓練に支障をきたしている。この患者に対する治療で正しいのはどれか。

1

交代浴を行う。

2

肩関節の安静を保つ。

3

手指の可動域訓練は禁忌である。

4

疼痛に対し手関節の固定装具を用いる。

5

肩関節亜脱臼にはHippocrates法による整復を行う。

解説を解放して詳細を表示

解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。

無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。

今日: 回 | 残り 回

本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。

解説データを取得しています...

59

第42回 午前

|

作業療法士専門問題

最重要

腕神経叢麻痺全型損傷(完全麻痺)に対する肋間神経の筋皮神経移行術後における作業療法で誤っているのはどれか。

1

術直後から肩関節をゼロポジションに保つ。

2

拘縮予防のための手スプリントを作製する。

3

呼吸に合わせて、肘関節の屈曲訓練を行う。

4

入浴時に肘関節の屈曲伸展運動を指導する。

5

腋窩(上腕と体幹)で物をはさむ訓練を行う。

26

第45回 午前

|

作業療法士専門問題

重要

肩関節周囲炎で正しいのはどれか。2つ選べ。

1

早期から筋萎縮がみられる。

2

肩甲上腕リズムは正常に保たれる。

3

滑車訓練は三角筋の筋力強化を目的とする。

4

結髪に比べて結帯動作の方が制限されやすい。

5

Codman体操は慣性モーメントを利用して行う。

7

第45回 午前

|

作業療法士実地問題

78歳の女性。脳梗塞の右片麻痺。発症後3か月経過。右上肢のBrunnstrom法ステージは上肢Ⅲ、手指Ⅱ。感覚障害はない。徐々に上肢の関節拘縮が進んできた。患者の車椅子座位の写真を示す。この患者に対する作業療法で適切なのはどれか。

1

手関節屈筋にTENSを行う。

2

速い他動運動で筋の伸張を行う。

3

肘屈曲型アームスリングを装着する。

4

上腕二頭筋に温熱を加えて伸張する。

5

手関節伸展用の動的スプリントを装着する。

広告

40

第58回 午前

|

作業療法士専門問題

重要

手背に生じた慢性期の熱傷後瘢痕拘縮に対する理学療法として正しいのはどれか。2つ選べ。

1

圧迫療法

2

寒冷療法

3

神経筋電気刺激療法

4

コックアップ・スプリント

5

手指屈曲の関節可動域練習

32

第47回 午後

|

作業療法士専門問題

重要

上腕骨顆上骨折後の作業療法で正しいのはどれか。

1

固定期は、固定関節以外も安静に保つ。

2

固定期は、上肢下垂位のポジショニングに努める。

3

固定除去直後は、前腕の重さを利用して肘関節の可動域訓練を行う。

4

固定除去2週後から、2 kgの重錘を用いて肘関節の持続伸張を行う。

5

固定除去4週目で肘関節拘縮が残存する場合は、強い矯正を加える。

6

第47回 午後

|

作業療法士実地問題

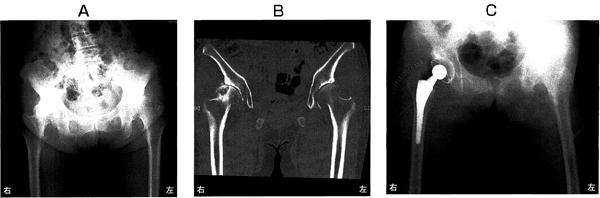

左肩関節脱臼骨折後3か月の患者の両手の写真を示す。左手に、他動的に動かされると増強する強い疼痛がある。この患者への対応で適切でないのはどれか。

1

低出力レーザー照射

2

間欠的機械的圧迫

3

温冷交代浴

4

超短波照射

5

渦流浴

83

第48回 午後

|

理学療法士・作業療法士共通問題

標準

肩手症候群で正しいのはどれか。

1

初期は疼痛を伴わない。

2

末期に手指腫脹がみられる。

3

初期に皮膚紅潮がみられる。

4

慢性期の温熱療法は禁忌である。

5

複合性局所疼痛症候群(CRPS)Ⅱ型である。

56

第41回 午前

|

作業療法士専門問題

最重要

前腕遠位部での正中神経縫合術後3週の患肢への作業療法で適切でないのはどれか。

1

感覚障害-手掌から開始する知覚再教育

2

関節拘縮-手関節背屈位で行う手指の関節可動域訓練

3

筋力低下-非麻痺筋の積極的な筋力増強訓練

4

手指機能-短対立装具を用いたつまみ訓練

5

循環障害-上肢挙上位保持の指導

広告

29

第45回 午前

|

作業療法士専門問題

最重要

橈骨遠位端骨折の作業療法で正しいのはどれか。

1

固定中は肩関節の自動運動を行う。

2

手指の自動運動は固定除去後に開始する。

3

骨癒合後早期にスポーツを訓練課題に取り入れる。

4

浮腫がある場合は上肢を動かさないように指導する。

5

固定除去後の手関節の自動運動は1日に1回1時間行う。

14

第43回 午前

|

作業療法士実地問題

55歳の女性。関節リウマチ。発症後3年。Steinbrocker(スタインブロッカー)のステージIII、クラス3、環軸椎間に亜脱臼がある。両肩肘の可動域制限は著明である。両手関節に運動時疼痛がある。作業療法で正しいのはどれか。2つ選べ。

1

関節可動域訓練は関節炎があるときも通常量で継続する。

2

手関節可動域訓練は訓練後疼痛が残らない程度に行う。

3

頭頸部の屈筋の筋力強化を行う。

4

等尺性収縮を利用した運動で上肢の筋力維持を図る。

5

革細工のカービングで手指の巧緻性を高める。

61

第43回 午前

|

作業療法士専門問題

最重要

上腕義手使用者の訓練で適切でないのはどれか。

1

肩甲帯の可動域訓練を行う。

2

つまみ動作は硬い物から軟らかい物へと進める。

3

肘ロックを解除して手先を開閉する練習を行う。

4

応用訓練として革細工や折り紙などの両手動作を行う。

5

切断肢が利き手の場合、非利き手での書字訓練を行う。

6

第45回 午前

|

作業療法士実地問題

65歳の男性。右上腕外側の持続圧迫による橈骨神経麻痺。発症後3日。橈骨神経領域の感覚障害がある。Danielsらの徒手筋力テストで腕橈骨筋3、橈側手根伸筋2、尺側手根伸筋2、指伸筋2、長母指外転筋2、示指伸筋1である。この患者に対する作業療法で適切なのはどれか。2つ選べ。

1

手関節の伸展他動運動

2

MP関節伸展の抵抗運動

3

Capener装具による示指伸張

4

コックアップスプリントの装着

5

手関節伸筋に対する遠心性収縮による筋力強化

55

第40回 午前

|

作業療法士専門問題

重要

関節リウマチの作業療法で誤っているのはどれか。

1

日常生活指導は対象者と家族に対して実施する。

2

痛みのある時にはスプリントの使用を避ける。

3

日内変動に配慮してプログラムを遂行する。

4

疲労によって痛みが増悪するため休憩をとる。

5

筋力強化には等尺性収縮を利用した運動を用いる。

広告