第37回午前第35問の類似問題

第36回午前:第8問

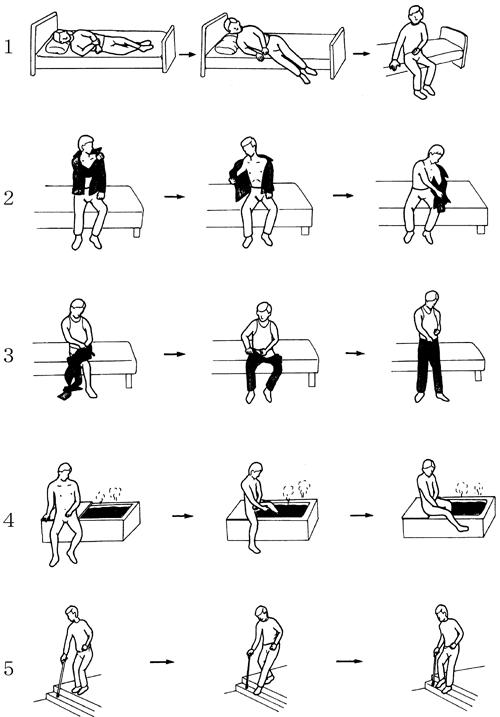

60歳の男性。脳梗塞。発症後9か月経過。現在、左片麻痺は軽度だが、日常生活上の介助量は多大である。模写課題の結果を図に示す。この患者の病巣部位はどれか。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

5: ⑤

- 答え:2

- 科目:高次脳機能障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第43問

前大脳動脈閉塞で生じやすいのはどれか。2つ選べ。 ア.手の把握反射イ.上肢より下肢に強い運動障害ウ.ウェルニッケ失語エ.同名半盲オ.半側空間無視

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:1 ・2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午前:第36問

全般性注意障害のある左片麻痺患者に対する動作指導について正しいのはどれか。

1: 複数の方法を指導する。

2: 一連の動作を一度に指導する。

3: 外乱が少ない環境から開始する。

4: 動作の誤りは口頭指示のみで修正する。

5: 動作の誤りは何度も繰り返し修正する。

- 答え:3

- 解説:全般性注意障害のある左片麻痺患者に対する動作指導では、外乱が少ない環境から開始することが適切です。注意障害がある場合、複数の方法や一連の動作を一度に指導することは困難であり、動作の誤りを修正する際にも工夫が必要です。

- 全般性の注意障害では、容量性の記憶障害が生じやすいため、複数の方法を指導することは適さない。

- 注意障害では、一連の動作のように複数の動作を一度に覚えることが困難。その場合、一連の動作は区切って指導する。

- 注意障害がある場合は、作業に集中できるように、余計な外乱が入りにくい環境から開始した方がよい。この選択肢が正しい。

- 動作の誤りを口頭指示のみで修正しようとしても、口答指示に注意が向いていなかったり、口答指示に注意を払いながら動作修正のような複数の対象へ注意を持続させることが困難。動作の誤りを修正するためには口答指示に限らず、動作が誤りなくできる動作誘導をするなど、正しい動作の習得に集中できるようにするなど、工夫してもよい。

- 持続性の注意障害があると、注意を一定に保つことができないため、誤りを繰り返すことが多く修正が困難である。動作の誤りを修正するには、動作手順を省略・単純化するなど、誤りが出にくい動作へ変更してもよい。

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第90問

思考障害の強い精神分裂病(統合失調症)患者に対する作業適用で適切なのはどれか。2つ選べ。 ア.手順が明確な作業イ.非構成的な作業ウ.自己判断で進める作業エ.問題解決的な作業オ.反復的な作業

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:1 ・5

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

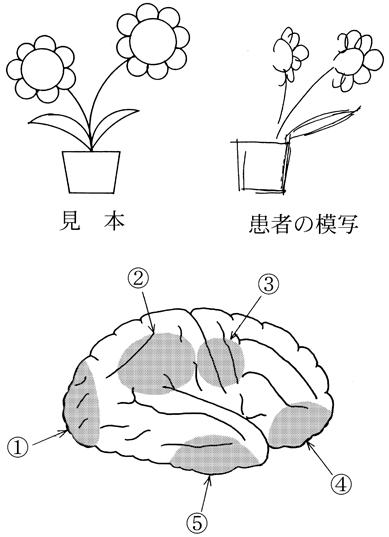

第46回午後:第31問

脳卒中片麻痺患者のADL訓練で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 更衣動作の前開きシャツは、非麻痺側上肢から着る。

2: 移動動作では、車椅子を麻痺側上下肢で操作する。

3: 更衣動作訓練の導入時には、丸首シャツを用いる。

4: 洗体動作では、長めのループ付きタオルで背中を洗う。

5: トイレ動作では、壁のL字型手すりを使って移乗する。

- 答え:4 ・5

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第83問

痴呆老人の作業療法で適切なのはどれか。2つ選べ。 ア.作業導入の説明は細かくする。イ.患者のペースに合わせてゆっくり話す。ウ.感情面での疎通性を大事にして接する。エ.変化のある作業を提示する。オ.その都度細かく指示する。

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:2 ・3

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第19問

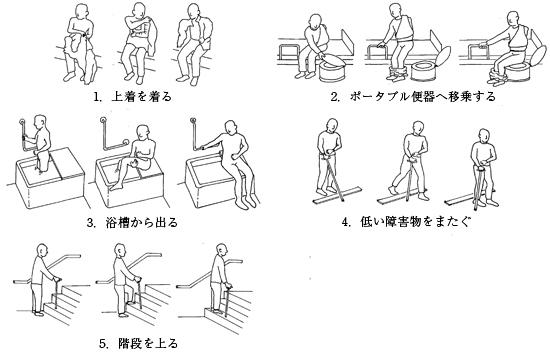

デュシェンヌ型筋ジストロフィー児にみられる異常歩行で誤っているのはどれか。2つ選べ。

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:1 ・5

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第4問

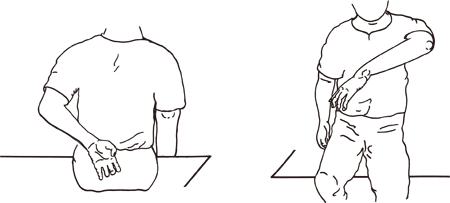

40歳の男性。脳梗塞による左片麻痺。「手を腰の後ろに回してください」、「肘を曲げずに腕を前から水平位まで上げてください」の指示に左上肢はそれぞれ図のようになった。左上肢の状態として適切なのはどれか。

1: 基本的共同運動の最初の要素が出現している。

2: 痙縮の発現期である。

3: 痙縮が最も強い時期である。

4: 基本的共同運動から逸脱した運動が出現している。

5: 分離運動が自由に可能である。

- 答え:4

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第74問

痙直型両麻痺児の理学療法において促通すべき運動・反射はどれか。2つ選べ。 ア.背臥位で股関節内転運動イ.座位で股関節内旋運動ウ.座位で骨盤前傾運動エ.立位で下肢相反運動オ.立位で陽性支持反射

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:3 ・4

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第53問

脳卒中患者の障害と徴候との組合せで誤っているのはどれか。

1: シャツの袖をうまく通せない-着衣失行

2: 知っている人なのに声を聞かないとわからない-相貌失認

3: 指示による閉眼維持が困難である-運動維持困難

4: 移動時に左にある物にぶつかる-左半側無視

5: 麻痺がないのに指で模倣ができない-観念失行

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第58問

脳卒中片麻痺患者のADL訓練で適切でないのはどれか。

1: 前開きシャツは健側肢から着る。

2: 導入時にはニットのかぶり型上衣を用いる。

3: 長めのループ付きタオルで背中を洗う。

4: トイレ横壁のL字型手すりを使って移乗する。

5: 車椅子を健側上下肢で操作する。

- 答え:1

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午前:第31問

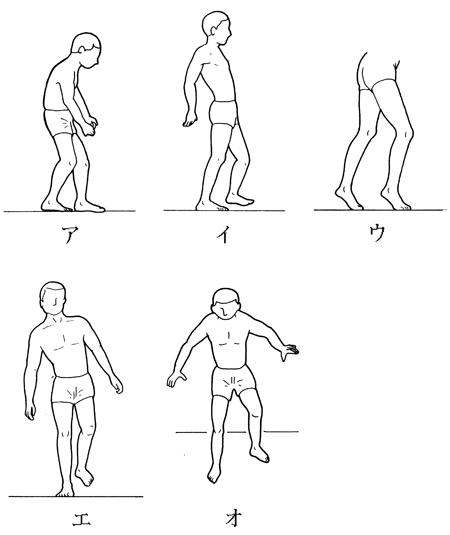

63歳の男性。脳梗塞による左片麻痺。発症後2か月。歩行時の立脚相に図のような現象を認めた。患側に対する理学療法で適切でないのはどれか。

1: 下腿三頭筋のタッピング

2: 前脛骨筋の治療的電気刺激

3: 短下肢装具を用いた歩行

4: 膝屈曲位での体重支持

5: 下腿後面のアイシング

- 答え:1

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第58問

腕神経叢麻痺で正しいのはどれか。2つ選べ。 ア.引き抜き損傷によって起こる。イ.上位型ではホルネル徴候を伴う。ウ.下位型では肩の外転ができない。エ.全型では肩甲骨挙上ができない。オ.肋間神経移行による機能再建が行われる。

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:1 ・5

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第47問

脳血管障害片麻痺患者の更衣指導で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 靴下は座位ではく。

2: 靴下の着脱の導入はソックスエイドを用いる。

3: 下衣は非麻痺側下肢から先に通す。

4: 前開き式上衣は先に麻痺側の上肢を通す。

5: かぶり式上衣は先に非麻痺側の上肢を通す。

- 答え:1 ・4

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第97問

多動性障害で観察されるのはどれか。2つ選べ。 ア.順番を待てる。イ.課題をやり遂げる。ウ.他者と関わらない。エ.興味が移りやすい。オ.忘れ物が多い。

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:4 ・5

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第23問

感覚統合的アプローチで、姿勢反応の促通が主たる目的になるのはどれか。2つ選べ。

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:1 ・2

- 科目:基礎作業療法学・作業療法管理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第48問

脳卒中に合併した肩手症候群で正しいのはどれか。2つ選べ。 ア.腫脹、疼痛の時期と萎縮性変化の時期とがある。イ.原因は自律神経機能異常と考えられる。ウ.ROM訓練は中止する。エ.男性の右片麻痺患者に多い。オ.脳卒中発症10週以後に発症する。

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:1 ・2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第87問

中等度のアルツハイマー型老年認知症患者の特徴で適切なのはどれか。2つ選べ。 ア.新たに覚える能力は保たれる。イ.初対面の挨拶が自然にできる。ウ.過去に習熟した動作は保たれる。エ.視野の障害を認めやすい。オ.地誌的見当識は保たれる。

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:2 ・3

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する