第49回午前第46問の類似問題

第56回午前:第45問

境界性パーソナリティ障害患者の作業療法について正しいのはどれか。

1: 退行を許容する。

2: 逸脱行動は静観する。

3: 自力で達成できるような作業を行わせる。

4: 作業より面談などの言語的な関わりを中心とする。

5: 取り決め事項の変更について患者の要求のまま応じる。

- 答え:3

- 解説:境界性パーソナリティ障害患者に対する作業療法では、患者が自己効力感を高めることが重要です。そのため、自力で達成できるような作業を行わせることが適切です。

- 退行を許容すると、患者は治療者に過度に依存を強めてしまうため、適切な対応ではありません。

- 逸脱行為は静観せず、予め決めた行動の規範や枠組みを示して許されない行動であることを毅然として伝えるべきです。

- 自力で達成できるような作業を行わせることで、患者が自己効力感を高めることができ、心理的安定感を支持することができます。これが正しい対応です。

- 境界性パーソナリティ障害患者には言語優位でなく、目に見える行動を中心に利用することが適切です。言語的な関わりだけでは効果的な治療ができません。

- 取り決め事項の変更を患者の要求のままに応じることは、逸脱行動や退行を許容することになります。変更手続きのルールに基づいて行うべきです。

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第93問

境界型人格障害患者の作業療法場面でみられるのはどれか。

1: 作業への一貫した取り組み

2: 難易度の低い作品を要求

3: 治療者への依存

4: 集団への適応

5: 失敗時の洞察

- 答え:3

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第43問

作業療法中に腹痛を訴える身体表現性障害の患者への対応として適切なのはどれか。

1: 軽い身体活動を勧める。

2: 痛みの原因について話し合う。

3: 積極的に話しかけて注意をそらす。

4: 痛みが完全に治まるまで安静を促す。

5: 身体的所見に異常がないことを説明する。

- 答え:1

- 解説:身体表現性障害は心理的問題が身体症状として現れる障害であり、腹痛を訴える患者に対しては軽い身体活動を勧めることが適切な対応となる。

- 軽い身体活動は気晴らしを促し、腹痛に対して腹部体操を行うことは運動療法としても有効であるため、適切な対応となる。

- 痛みの原因について話し合っても、心理的誘因があるため患者は納得できず効果がない。

- 積極的に話しかけても患者の注意を痛みから逸らすことは十分にできず、患者の依存が強まる危険性があるため、適切な対応ではない。

- 心理的葛藤が誘因の腹痛では、安静により患者が腹部症状に注意を向けて痛みが増すことがあるため、適切な対応ではない。

- 身体表現性障害の患者は心的葛藤の身体表現として腹痛を呈しており、身体的所見がないことを説明しても納得しないため、適切な対応ではない。

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第40問

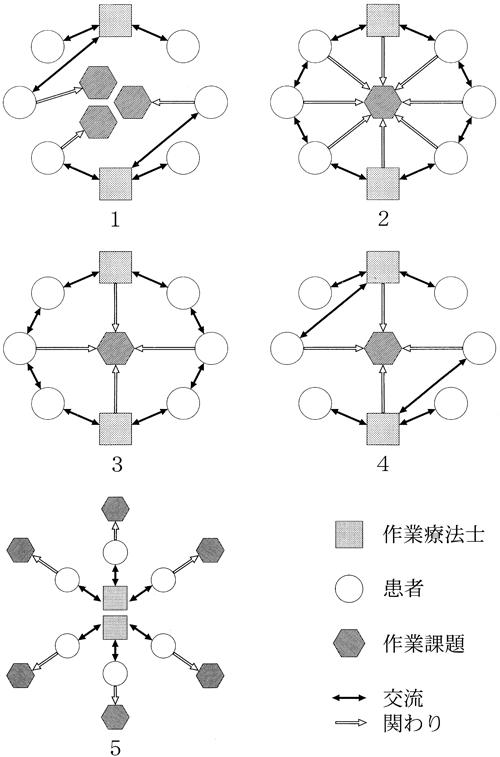

患者の交流を促し、共有体験が最も得やすい作業療法集団はどれか。

- 答え:2

- 科目:基礎作業療法学・作業療法管理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第84問

統合失調症回復期前期の作業療法で優先して考慮するのはどれか。

1: 社会性

2: 疲労度

3: 就労準備性

4: 対人依存性

5: 作品の完成度

- 答え:2

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第84問

うつ病患者の回復期初期の作業適用で適切でないのはどれか。

1: 短時間でできる種目

2: 生活に役立つ種目

3: 手順の明確な種目

4: 繰り返しの必要な種目

5: 自己判断が必要な種目

- 答え:5

- 科目:気分障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午前:第92問

身体表現性障害の患者に対する作業療法士の対応で適切でないのはどれか。

1: 受容的・支持的に関わる。

2: 矛盾する身体症状の理由を話し合う。

3: 葛藤解決や対処方法を話し合う。

4: アンビバレンツな言動を許容する。

5: 心理的距離を保つ。

- 答え:2

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第81問

うつ病の回復期の作業療法で適切なのはどれか。

1: 作業時間を延長する。

2: 作業の速さを求める。

3: 休息の取り方を教える。

4: 変化に富む構成にする。

5: 作業の完成度を求める。

- 答え:3

- 科目:気分障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午前:第48問

認知症患者の運動療法を行うときの対応として適切でないのはどれか。

1: 肯定語で指示する。

2: 患者のペースに合わせる。

3: 同じ動作を繰り返し実施する。

4: 運動を拒否しても説得して行う。

5: 日常慣れ親しんだ動作を利用する。

- 答え:4

- 科目:高齢期障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午前:第82問

統合失調症患者の作業療法場面での行動特徴で誤っているのはどれか。

1: とっさの判断を求められると戸惑う。

2: 特定の作業活動に執着する。

3: 同時に二つの課題を与えられると混乱しやすい。

4: 新しいものに慣れるまで時間がかかる。

5: 計画的に物事を進めることが困難である。

- 答え:2

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第86問

うつ病患者の作業療法で適切でないのはどれか。

1: 創作への励まし

2: 患者の作業ペースの重視

3: 危険物の取扱いへの配慮

4: 自殺に関する注意

5: 薬の副作用への対処

- 答え:1

- 科目:気分障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第93問

強迫神経症患者の作業療法で確認行為がみられたとき、作業療法士の対応で適切なのはどれか。

1: 作業種目を変更する。

2: 作業を中断させる。

3: その日の作業療法を中止する。

4: 行為をやめるように話す。

5: 行為を静観する。

- 答え:5

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第82問

統合失調症入院患者に対する作業療法の導入時面接で優先して聴取すべきものはどれか。2つ選べ。

1: 発病のきっかけ

2: 妄想の内容

3: 一日の過ごし方

4: 現在困っていること

5: 家族との関係

- 答え:3 ・4

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第80問

精神科作業療法の適応にならないのはどれか。

1: せん妄状態の患者

2: 攻撃的な患者

3: 好褥的な精神分裂病(統合失調症)患者

4: 希死念慮のある抑うつ状態の患者

5: 不潔恐怖のある患者

- 答え:1

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第47問

神経症性障害の作業療法で正しいのはどれか。

1: 集団行動を優先する。

2: 感情表現の機会をもつ。

3: 症状出現の理由を言語化させる。

4: アンビバレンツな言動を指摘する。

5: 身体化症状が増える場合は中止する。

- 答え:2

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第50問

精神科作業療法のインフォームドコンセントについて適切なのはどれか。

1: 作業種目を変更する場合の同意は必要ない。

2: 医療保護入院の入院患者は同意を得る必要はない。

3: 言語理解が困難な場合は誘導しながら同意を得る。

4: 活動内容の説明は良好な患者―治療者関係の構築に必要である。

5: 精神症状が重篤な場合は患者の同意よりも治療効果が優先される。

- 答え:4

- 解説:インフォームドコンセントは、患者が十分な説明を受けた上での理解に基づく同意・承諾(自己決定)である。精神科作業療法においても、患者の同意を得ることが重要であり、活動内容の説明は良好な患者―治療者関係の構築に必要である。

- 作業種目を変更する場合でも、治療者は患者に説明し、患者の同意を得る必要があるため、この選択肢は適切ではありません。

- 医療保護入院の入院患者であっても、作業療法を実施する際には患者の同意を得る必要があるため、この選択肢は適切ではありません。

- 言語理解が困難な場合でも、代理人の署名等が必要となる場合があります。ただし、代理人と患者との続柄は明示される必要があります。この選択肢は部分的に正しいですが、適切な選択肢ではありません。

- 活動内容の説明は、患者の理解を得ながら適切な作業を提供するために行われる。医療者の説明は、患者の意思決定を助け、良好な患者−治療者関係の構築に必要であるため、この選択肢は適切です。

- 精神症状が重篤な場合でも、命に別状のないときは精神科作業療法の治療効果よりも、患者の意思(同意)が尊重されるべきであるため、この選択肢は適切ではありません。

- 科目:臨床実習

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第86問

気分障害(うつ状態)の患者の作業療法中にみられないのはどれか。

1: 疲れやすい。

2: 頑張り過ぎる。

3: 失敗にこだわる。

4: 興味が移りやすい。

5: 意思決定が苦手である。

- 答え:4

- 科目:気分障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午前:第87問

統合失調症患者が就労する意義で適切でないのはどれか。

1: 生活リズムが規則的になる。

2: 社会的役割が獲得される。

3: 収入が得られる。

4: 服薬量を減らせる。

5: 自信が持てる。

- 答え:4

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第28問

CI療法(constraint-induced movement therapy)について適切なのはどれか。

1: Brunnstrom法ステージ上肢Ⅱ、手指Ⅱに適応となる。

2: 段階的に麻痺側上肢の使用を促す訓練方法を用いる。

3: 重度の感覚障害の患者に高い効果が期待できる。

4: 毎日1時間の練習を2週間実施する。

5: 急性期の患者に用いる。

- 答え:2

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第90問

境界型人格障害患者の初回面接で適切なのはどれか。

1: 本人の対人関係を主題にする。

2: 面接時間を限定しない。

3: 作業達成目標を本人に決めさせる。

4: 種目選択の幅を広くする。

5: 作業療法への参加動機を明確にする。

- 答え:5

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する