第46回午後第19問の類似問題

第44回午前:第29問

53歳の男性。理容師。先輩からの勧めで同業者組合の役員となってから、生来の気の弱さも手伝って飲酒量が増え、仕事ができなくなり入院した。振戦せん妄もおさまり作業療法が処方された。この患者の作業中にみられる特徴はどれか。

1: 作業への抵抗

2: 道具への執着

3: 治療者への依存

4: 周囲への気遣い

5: 要求水準が高い

- 答え:4

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午前:第21問

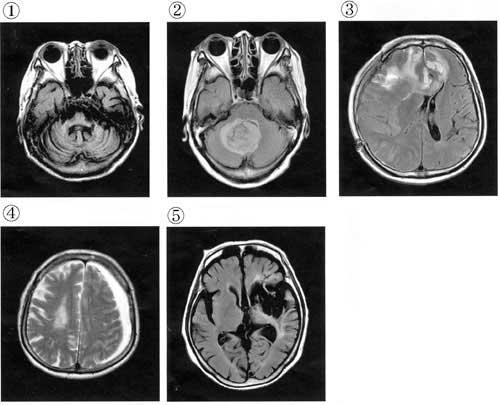

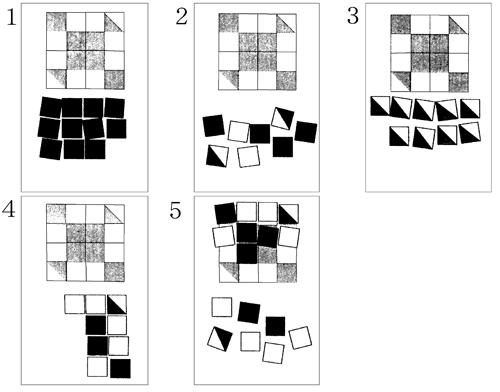

38歳の男性。30歳ころから歩行時にふらふらする感じを自覚していた。最近、階段昇降で手すりが必要となり、構音障害と上肢の協調性低下も出現した。症状が徐々に進行し、屋内つたい歩きとなったため入院した。意識は清明。知能は正常である。感覚障害はなく、病的反射も認めない。兄も同様の症状を呈している。MRI(写真①~⑤)を示す。この症例はどれか。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

5: ⑤

- 答え:1

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第10問

65歳の男性。多系統萎縮症。日常生活活動では一部に介助を要するが、明らかな廃用症候群はみられない。最近、起床して布団から立ち上がるときに、ふらつきを強く感じるようになった。ふらつきの原因として考えられるのはどれか。2つ選べ。

1: 運動麻痺

2: 視覚障害

3: アテトーゼ

4: 協調運動障害

5: 起立性低血圧

- 答え:4 ・5

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第13問

46歳の男性。脳梗塞による右片麻痺。Brunnstrom法ステージは上肢Ⅴ、手指Ⅴ、下肢Ⅴ。発症後7か月が経過し、認知機能はMMSEが24点、軽度の注意障害を認めている。既に退院し、父母と同居している。発症前は内装業に従事していたが、同職での復職が困難であることから、就労移行支援による雇用を目指している。作業療法士が患者に実施する内容で正しいのはどれか。

1: 就労準備は課題がなくなるまで続ける。

2: 雇用されたら支援が終了となる。

3: 実際の場面での職業評価を行う。

4: 雇用条件通りの就業を目指す。

5: 通勤は付き添いを前提とする。

- 答え:3

- 解説:就労移行支援は障害者総合支援法に基づく就労支援サービスで、一般企業への就職を希望する者に対し、就労に必要な知識や能力の向上のために必要な訓練、求職活動に関する支援などを行うものである。利用期間は原則2年以内に制限される。

- 就労移行支援の利用期間は原則2年以内に制限される。完全に課題がなくなるまで続けることは困難であり、患者の技能と就労条件をすり合わせて就労に備えるように支援する。

- 就労移行支援では、就職後における職場への定着のために必要な相談などの支援も行うため、雇用されたら支援が終了となるわけではない。

- 正しい選択肢。就労移行支援では、生産活動や職場体験などの活動の機会の提供を行い、実際の業務内容に則した場面で職業評価を行う。

- 就労移行支援では、求職活動に関する支援や、その適性に応じた職場の開拓を行うが、雇用条件通りの就業を目指すものではない。作業療法士は産業医やカウンセラーとも相談し、雇用条件を患者の能力に見合うように調整し、就職に繋げられるように支援する。

- この患者は、右片麻痺の程度が上下肢いずれもBrunnstrom法ステージでⅤと軽度であり、高次脳機能障害もMMSE24点と軽度である。通勤距離や経路にもよるが、付き添いなしでも通勤できる可能性もあるため、付き添いを前提とする必要はない。

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

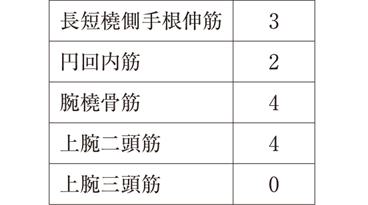

第57回午前:第12問

26歳の男性。C6レベルの頸髄損傷完全麻痺。仕事中の事故により受傷し入院。翌日からリハビリテーションが開始され継続している。受傷後1か月での徒手筋力テストの結果を表に示す。受傷後2か月で到達可能と予測される動作はどれか。

1: 更 衣

2: 自己導尿

3: プッシュアップ

4: 万能カフを用いた食事

5: ベッドから車椅子への移乗

- 答え:4

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

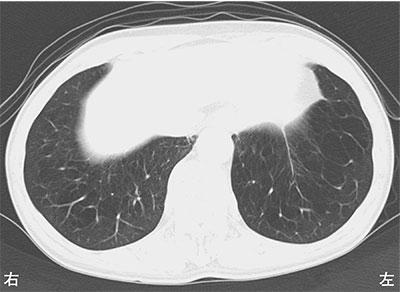

第51回午前:第17問

80歳の男性。胸部CTを示す。この患者で予想されるのはどれか。

1: 肥満

2: 残気量の低下

3: 一秒率の低下

4: 気道抵抗の低下

5: 肺コンプライアンスの低下

- 答え:3

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

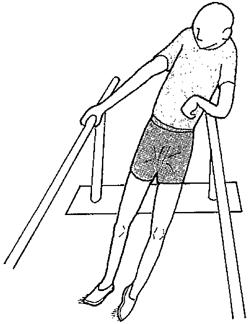

第42回午前:第14問

72歳の男性。脳梗塞による左片麻痺。発症後3週。平行棒内立位訓練で図のような姿勢を呈する。この症状を改善するための理学療法で適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 歩隔を広くして支持基底面を大きくさせる。

2: 右手で平行棒を引っ張るよう指示する。

3: 理学療法士が骨盤を左側から健側方向に押す。

4: 前方に鏡を置いて不良姿勢を認識させる。

5: レイミステ現象を利用して臥位で患側の股関節内転筋を強化する。

- 答え:1 ・4

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第10問

30歳の女性。外傷性脳損傷。3か月前の追突事故による前頭葉症状が主症状である。運動麻痺は軽微である。簡単な日常会話は可能であるが概念操作などの抽象思考が障害されている。この患者に構成行為評価のためブロックデザイン検査を行った。この患者で認めにくいのはどれか。

- 答え:4

- 科目:高次脳機能障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第26問

42歳の男性。精神分裂病(統合失調症)。25歳時に「お前は泥棒だ」という声が聞こえるようになり初回入院した。今回も幻聴と被害妄想が出現し3回目の入院。入院5週目で病状は落ち着き作業療法が依頼された。疲れやすさと抑うつ傾向が目立つ。この時点で、作業適用を決める上で優先度の低いのはどれか。 ア.対人刺激の量イ.作業の難易度ウ.本人の希望エ.幻聴の有無オ.退院後の生活

1: ア、イ

2: ア、オ

3: イ、ウ

4: ウ、エ

5: エ、オ

- 答え:5

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第4問

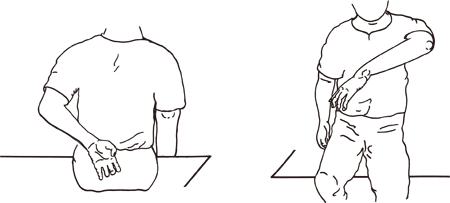

40歳の男性。脳梗塞による左片麻痺。「手を腰の後ろに回してください」、「肘を曲げずに腕を前から水平位まで上げてください」の指示に左上肢はそれぞれ図のようになった。左上肢の状態として適切なのはどれか。

1: 基本的共同運動の最初の要素が出現している。

2: 痙縮の発現期である。

3: 痙縮が最も強い時期である。

4: 基本的共同運動から逸脱した運動が出現している。

5: 分離運動が自由に可能である。

- 答え:4

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

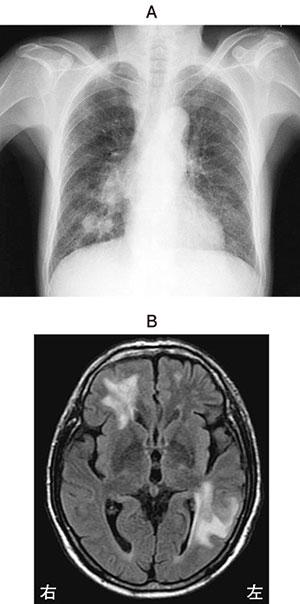

第51回午後:第19問

69歳の男性。肺癌。これまで化学療法を行ったが病状は進行し、経過中に脳転移がみられた。胸部エックス線写真(A)と頭部造影MRI(B)とを示す。現在、呼吸に関する自覚症状はないが、全身倦怠感、食欲不振および悪心があり、外出する気分になれず自宅に閉じこもる傾向にある。この時期に適切な理学療法はどれか。

1: 嚥下練習

2: 下肢促通運動

3: 屋外での歩行運動

4: 軽打法による排痰

5: 漸増的な持久性運動

- 答え:3

- 科目:がん関連障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第13問

34歳の男性。交通事故による脳外傷。救急入院後10日目。頭部MRI検査でびまん性軸索損傷および左前頭部の脳挫傷を認める。JCS(Japan coma scale)は、現在は20に回復しているが、呼吸状態は不安定。左上下肢には随意運動を認めるが、四肢に著しい痙縮を認め、上肢は屈曲位、下肢は伸展位の姿勢をとることが多い。この時期の理学療法で適切でないのはどれか。2つ選べ。

1: 脳卒中右片麻痺と同様の回復を示すと予測する。

2: 尖足予防のため夜間装具を用いる。

3: 訓練前に意識状態、呼吸状態を確認する。

4: 体位を調整して四肢筋緊張の緩和を図る。

5: 立位訓練を進める。

- 答え:1 ・5

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第18問

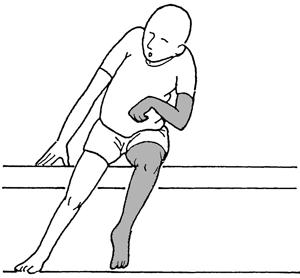

68歳の男性。脳梗塞による左片麻痺。発症後3か月時、腰掛座位において図のように右上下肢で接触面を強く押して左側に転倒する現象を認めた。座位バランス獲得のための理学療法で適切でないのはどれか。

1: 鏡で姿勢の傾きを認知させる。

2: 座面を上げて両下肢を浮かせる。

3: 治療者が左側から繰り返し押し返す。

4: 右上肢を前方のテーブルに載せる。

5: 点滴棒など垂直指標に体幹を合わせる。

- 答え:3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第19問

74歳の女性。6か月前に左被殻出血を発症して、軽度の右片麻痺を呈している。くしを歯ブラシのように使おうとしたり、スプーンの柄に食物を乗せようとする行動がみられた。この患者の症状はどれか。

1: 観念失行

2: 構成失行

3: 着衣失行

4: 観念運動失行

5: 肢節運動失行

- 答え:1

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

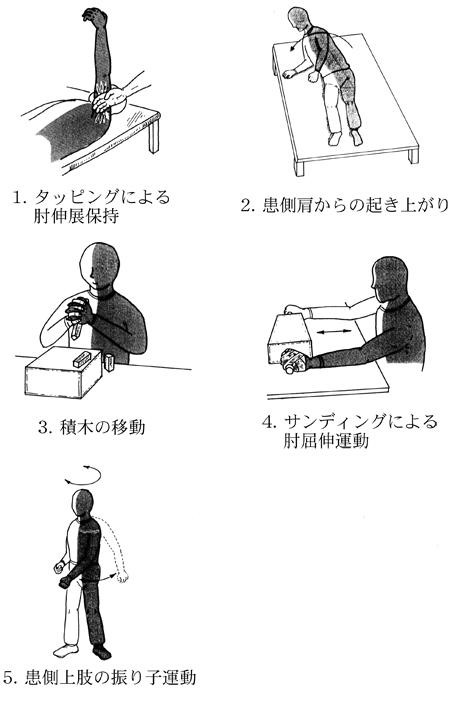

第36回午前:第7問

60歳の男性。左片麻痺。脳梗塞発症後1か月経過。認知機能や感覚機能に問題はない。ブルンストローム法ステージは上肢II、下肢V。上肢運動機能の回復促進で適切でないのはどれか。

- 答え:5

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第26問

65歳の男性。脊髄小脳変性症。四肢の企図振戦があり、起立および歩行は可能であるが、方向転換ではバランスを崩しやすい。適切な運動療法はどれか。

1: 棒体操

2: ロフストランド杖による4点歩行

3: 手拍子のリズムに合わせた歩行

4: ボール上座位バランス

5: モンキーウォーク

- 答え:5

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午前:第15問

30歳の男性。統合失調症。高校時代から体調不良を訴えるようになり、自宅に引きこもっていた。5年前に幻覚妄想状態のため入院し作業療法を継続していたが、最近、「退院したい」と意欲を見せ始めた。この時期の作業療法の目的で適切なのはどれか。

1: 就労準備

2: 趣味の拡大

3: 心身機能の回復

4: 生活リズムの改善

5: 自己管理技能の改善

- 答え:5

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第16問

67歳の女性。作業療法中に傾眠傾向が続いた日があるかと思えば、声かけにはきはきと受け答えをする日もある。部屋の間違いや道に迷うことも多い。あるとき突然「カーテンの陰に人がいる」と話し怯えだした。この患者の原因疾患として最も可能性が高いのはどれか。

1: Alzheimer型認知症

2: Lewy小体型認知症

3: 前頭側頭型認知症

4: 正常圧水頭症

5: 血管性認知症

- 答え:2

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午後:第6問

58歳の男性。両手の母指と示指で紙をつまみ、左右に引っ張ったときの写真を示す。考えられる末梢神経障害はどれか。

1: 右Guyon管症候群

2: 右手根管症候群

3: 右後骨間神経麻痺

4: 左前骨間神経麻痺

5: 左肘部管症候群

- 答え:5

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

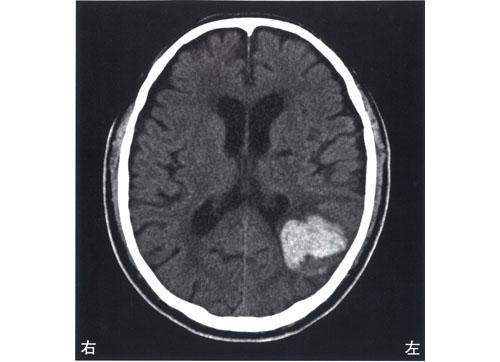

第52回午前:第26問

右利きの患者の頭部CTを示す。最も考えられる症状はどれか。

1: 左半側空間無視

2: 視覚失認

3: 着衣失行

4: 左右失認

5: 片麻痺

- 答え:4

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する