第43回午前第85問の類似問題

第55回午前:第28問

自宅で電話の対応ができないといった認知症症状の進行があり、意思疎通の困難さがあるが、介助者が注意していれば日常生活は自立できている。認知症高齢者の日常生活自立度判定基準のランクはどれか。

1: Ⅱa

2: Ⅱb

3: Ⅲa

4: Ⅲb

5: Ⅳ

- 答え:2

- 解説:認知症高齢者の日常生活自立度判定基準は、意思疎通の程度や症状・行動に着目して評価されます。この問題では、意思疎通が困難であるものの、介助者が注意していれば日常生活が自立できる状況が示されています。これは、ランクⅡbに該当します。

- Ⅱaは、認知症の症状が進行しているものの、まだ意思疎通が可能であり、日常生活がほぼ自立できる状態を指します。この問題では、意思疎通が困難であるため、Ⅱaではありません。

- Ⅱbは、認知症の症状が進行し、意思疎通が困難であるものの、介助者が注意していれば日常生活が自立できる状態を指します。この問題の状況は、Ⅱbに該当するため、正解です。

- Ⅲaは、認知症の症状がさらに進行し、意思疎通が困難であり、日常生活において部分的な介助が必要な状態を指します。この問題では、介助者が注意していれば日常生活が自立できるとされているため、Ⅲaではありません。

- Ⅲbは、認知症の症状が進行し、意思疎通が困難であり、日常生活において全般的な介助が必要な状態を指します。この問題では、介助者が注意していれば日常生活が自立できるとされているため、Ⅲbではありません。

- Ⅳは、認知症の症状が最も進行し、意思疎通が困難であり、日常生活において常時介助が必要な状態を指します。この問題では、介助者が注意していれば日常生活が自立できるとされているため、Ⅳではありません。

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第89問

躁状態の患者への作業療法を行っているときの特徴として誤っているのはどれか。

1: 集中力に乏しい。

2: 依存心が高まる。

3: 関心が拡散する。

4: 干渉が多い。

5: 脱線しやすい。

- 答え:2

- 科目:気分障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第80問

認知症高齢者の作業療法で適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 複数の課題を提供する。

2: 絵や文字を併用し説明する。

3: 作業療法士が交代で指導する。

4: できない作業を中心に練習する。

5: 小集団で参加メンバーを固定する。

- 答え:2 ・5

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第93問

境界型人格障害患者の作業療法場面でみられるのはどれか。

1: 作業への一貫した取り組み

2: 難易度の低い作品を要求

3: 治療者への依存

4: 集団への適応

5: 失敗時の洞察

- 答え:3

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第27問

55歳の女性。精神分裂病(統合失調症)。29歳時に「『修道院に行けばお金をたくさんもらえる』という声が聞こえる」と言うようになり初回入院した。現在、4回目の入院中で、最近は病的な体験を述べることは減少したが、無為傾向が強いため、その改善を目的に作業療法が開始された。作業療法の初期評価で適切でないのはどれか。

1: 病的体験の影響

2: 対人関係の範囲

3: 興味・関心の内容

4: 指示理解の程度

5: 作業の巧緻性

- 答え:5

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午前:第42問

統合失調症に対する作業療法で、ICFの構成要素の「活動」に分類されるのはどれか。

1: 認知の機能

2: 社会生活技能

3: 思考機能の統合

4: 社会からの隔離

5: 生物学的なストレス脆弱性

- 答え:2

- 解説:ICF(International Classification of Functioning, Disability and Health)は、人間の生活機能と障害の分類法であり、心身機能、活動、参加、環境因子、個人因子の5つの構成要素がある。この問題では、統合失調症に対する作業療法で「活動」に分類されるものを求めている。

- 認知の機能は、個体としての身体と精神活動、視覚・聴覚、内臓諸臓器の機能であり、「心身機能」に分類されるため、この問題の答えではありません。

- 社会生活技能は、「活動」に分類される。活動は動作を実行する目的があり、行動を構成する複数の動作からなる。歩行・移動、ADLから、調理・掃除などの家事行為・職業上の行為・余暇活動(趣味やスポーツなど)を実行するための能力が含まれる。このため、正しい答えは2です。

- 思考機能の統合は、個人が行動を発現する基盤となる高次機能の1つであり、「心身機能」に分類されるため、この問題の答えではありません。

- 社会からの隔離は、個人の意思と行動とは別に、規則や倫理といった集団による社会規範などにより個人の「心身機能」や「活動」に影響を与えるものであり、「環境因子」に含まれるため、この問題の答えではありません。

- 生物学的なストレス脆弱性は、個体の心理特性であり、「心身機能」に分類されるため、この問題の答えではありません。

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午後:第96問

統合失調症で予後良好に関連する因子はどれか。

1: 陰性症状

2: 急性の発症

3: 早い発症年齢

4: 神経学的症状

5: 統合失調症の家族歴

- 答え:2

- 科目:精神障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午前:第18問

45歳の女性。20歳前後から、心理的負荷がかかるとリストカットを行うようになり縫合を必要とすることが多かった。また、自分の思い通りにいかないと易怒的となり、周囲に暴言を吐くこともあった。25歳時に精神科を初めて受診し、以後、過量服薬時に数回の入院歴があるが、現在は調理の仕事に就いて3年目となる。最近、職場の人間関係で正論を吐きすぎて孤立し、結果として焦燥感が強まり、主治医の勧めで仕事のシフトのない平日の日中に外来作業療法を開始することになった。この時点での作業療法士の関わりとして最も適切なのはどれか。

1: 転職を勧める。

2: 主治医に入院処遇を依頼する。

3: チームでの統一した対応をこころがける。

4: 行動化に対しては心的距離を縮めて対応する。

5: 本人の希望に応じて日々臨機応変に対応する。

- 答え:3

- 解説:この患者は境界性パーソナリティ障害の特徴を持っており、外来作業療法が開始される時点で、治療者は患者が他人を操作しないように行動の規範を示すことが重要です。そのため、医療チーム内で統一した対応を心掛けることが最も適切な関わりとなります。

- 患者は調理の仕事に就いて3年目であり、治療を進めながら仕事を続ける計画が立てられているため、この段階で転職を勧める理由はありません。

- 患者は外来作業療法を処方されており、治療が開始される時点です。病状変化が記載されていないため、主治医に入院処遇を依頼する必要性はありません。

- 患者は境界性パーソナリティ障害の特徴的な言動を持っているため、医療チーム内で統一した治療的枠組みにより制御することが重要です。この選択肢が正しいです。

- 行動化は患者の心理的葛藤が他者依存を強める行動に表れることであり、心的距離を縮めて対応することは適切ではありません。むしろ、適切な距離を保つことが重要です。

- 患者に対しては、行動の規範を示すことが重要であり、臨機応変な対応は緩めることにもつながるため、適切ではありません。

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第36問

22歳の女性。統合失調症(精神分裂病)。17歳時、周囲から悪口を言う声が聞こえ初回入院し、退院後はアルバイトの生活を続けていた。今回、突然2階から飛び降りた。けがは軽症で済んだが、興奮と幻覚妄想が顕著となり、2回目の入院。入院3週目で症状は軽減したが、疲弊状態が前面に出ている。主治医から、再発後の疲れやすさへの対処を目的とした作業療法が指示された。導入時の身体活動として適切なのはどれか。

1: シャッフルボード

2: バレーボール

3: テニス

4: バスケットボール

5: ソフトボール

- 答え:1

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第36問

25歳の女性。境界型人格障害。友人と些細なことで口論となり大量服薬して入院となった。症状が落ち着いてきたので、作業療法に参加することになった。この患者の作業療法場面でしばしばみられるのはどれか。2つ選べ。

1: 一人で作業をやりたがる。

2: 一つの作業に執着する。

3: 作業手順が覚えられない。

4: 病棟スタッフの悪口を言う。

5: 些細なことで自傷行為をする。

- 答え:4 ・5

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第70問

高齢障害者の作業療法で適切でないのはどれか。

1: 身体機能だけでなく、認知機能や生活習慣を把握する。

2: 病前の趣味に関連した作業を選択する。

3: 傾眠がみられたら、睡眠状況や脱水の有無を確認する。

4: 白内障では、できるだけ日光の当たる場所で作業を行う。

5: 日常生活の中で役割を持てるような作業を指導する。

- 答え:4

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午後:第41問

摂食障害患者に対する作業療法導入時の活動で適切なのはどれか。

1: 耐久性を高める反復作業

2: 集中して楽しめる手工芸

3: 食事摂取のロールプレイ

4: 行動制限を補う有酸素運動

5: 対人交流をひろげるグループ活動

- 答え:2

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午前:第79問

成人期中期に発症しやすいのはどれか。

1: うつ病

2: 統合失調症

3: 血管性認知症

4: 社交不安障害

5: 神経性無食欲症

- 答え:1

- 解説:成人期中期は40~60歳であり、この時期に発症しやすい病気はうつ病である。他の選択肢は好発年齢が異なるため、成人期中期に発症しやすいとは言えない。

- うつ病は若年層(10~30歳)と中高年層(40~59歳)の2つの層で発症しやすい。成人期中期は40~60歳であるため、うつ病が発症しやすいと言える。

- 統合失調症は好発年齢が思春期から30歳であり、成人期中期(40~60歳)よりも若い年齢で発症しやすいため、この選択肢は正しくない。

- 血管性認知症は好発年齢が60歳から70歳であり、成人期中期(40~60歳)よりも高齢で発症しやすいため、この選択肢は正しくない。

- 社交不安障害は好発年齢が10代半ばであり、成人期中期(40~60歳)よりも若い年齢で発症しやすいため、この選択肢は正しくない。

- 神経性無食欲症は好発年齢が10歳から19歳であり、成人期中期(40~60歳)よりも若い年齢で発症しやすいため、この選択肢は正しくない。

- 科目:精神障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第20問

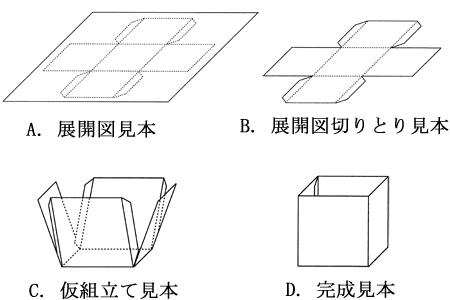

52歳の男性。統合失調症。精神科病院に5年間入院している。作業療法が開始され、作業遂行の特徴と問題解決技能とを評価する目的で、箱づくり法を行うことになった。箱の作成過程で、患者から見本提示の希望があった場合、見本を段階的に提示する順序で正しいのはどれか。

1: A→B→C→D

2: B→C→D→A

3: C→D→A→B

4: D→A→B→C

5: A→C→B→D

- 答え:4

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第33問

32歳の男性。感情障害。営業の仕事で成績も良かったが、29歳時に躁病性興奮で約10か月入院した。退院後、復職したが服薬を自己調節し始め、次第に多弁となり顧客とのトラブルが多くなり、上司の勧めで2回目の入院となった。薬物療法によって入院2か月で落ち着いたため、安定した行動の維持を目標に作業療法が処方された。まとまりのある行動を見せているが、要求が通らない場合に他患に攻撃的な言動を表出することがある。この患者の作業で適切なのはどれか。2つ選べ。 ア.非構成的な作業イ.巧緻性の必要な作業ウ.自由参加の集団作業エ.手順の明確な作業オ.粗大運動的な作業

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:4 ・5

- 科目:気分障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第26問

40歳の女性。精神分裂病(統合失調症)。19歳で発病し8回の入院歴がある。調子のよいときは家事の手伝いができていた。今回、いとこの結婚式の話を聞いてから言動がまとまらなくなり、「結婚しろ」という幻聴があり、他家を訪問するようになったので入院した。入院1か月後、落ち着きはないが、幻聴は軽減し作業療法の依頼があった。初回面接における作業療法士の対応で適切でないのはどれか。

1: 過去の入院理由を聞く。

2: 家事の手伝いの内容を聞く。

3: 退院後の生活に対する考えを聞く。

4: 幻聴の内容について聞く。

5: 作業内容についての希望を聞く。

- 答え:4

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第88問

認知症患者に対する作業療法上の留意点として適切なのはどれか。

1: 快・不快などの感情的体験も忘れやすい。

2: 不穏になった場合には説得を繰り返す。

3: 新たに動作や行為を習得できない。

4: 本人の自尊心を尊重することは有用である。

5: 午後の方が作業能率は高まりやすい。

- 答え:4

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第97問

老年期アルコール依存症の作業療法導入時の留意点で適切でないのはどれか。

1: 身体機能の評価を行う。

2: 記銘力障害の有無を確認する。

3: 合併症の有無を確認する。

4: 疲れやすい作業は避ける。

5: 工程の細かな作業を導入する。

- 答え:5

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第17問

45歳の男性。統合失調症。20年間の入院の後、退院してグループホームに入居することになった。作業療法士は患者の強みとしての性格、才能、希望、環境について、日常生活、経済的事項、仕事などの項目に分けて本人と一緒に確認・文章化し、患者の言葉を用いて退院後の目標を立てた。本アセスメントの根拠となるモデルはどれか。

1: ICFモデル

2: 人間作業モデル

3: ストレングスモデル

4: 脆弱性-ストレスモデル

5: CMOP〈Canadian Model of Occupational Performance〉

- 答え:3

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午後:第26問

認知症患者への作業療法で適切なのはどれか。

1: 徘徊するため、着席を求めた。

2: 食べ物がわかりやすいよう、模様のある皿を使用した。

3: 患者の趣味開発のために体験のない生け花を取り入れた。

4: 日付の見当識障害に対し、文字の大きなカレンダーに変えた。

5: ガスの消し忘れでボヤを起こしたので、介助者とともに調理させた。

- 答え:5

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する