第43回午前第7問の類似問題

第52回午前:第32問

右半球損傷による全般性注意障害の片麻痺患者に対する初期の基本動作支援について正しいのはどれか。

1: 移乗動作の誤りを繰り返し修正する。

2: 杖歩行は複数人とすれ違う環境から開始する。

3: 車椅子駆動練習は外乱の少ない環境から開始する。

4: 寝返りにおける性急な動作は口頭指示で修正する。

5: 起き上がり動作は一連の動作を一度に口頭で指導する。

- 答え:3

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午前:第91問

右延髄外側の脳梗塞で認められるのはどれか。

1: 右顔面の温痛覚障害

2: 右顔面神経麻痺

3: 右上斜筋麻痺

4: 右片麻痺

5: 左小脳性運動失調

- 答え:1

- 科目:神経・筋系の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第5問

70歳の男性。脳梗塞片麻痺、発症後2か月。図の上の絵を患者の正面に置き、模写を指示したところ、下の図のように描いた。考えられる障害はどれか。

1: 半側空間無視

2: 失 書

3: 失 語

4: 左同名半盲

5: 物体失認

- 答え:1

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第10問

65歳の男性。右利き。突然の意識消失のため救急搬入された。診察時のJCSⅢ-200、血圧210/120 mmHg、脈拍90/分であった。搬送時の頭部CTを示す。入院翌日に理学療法が依頼された。JCSⅡ-10、血圧150/100 mmHg、脈拍90/分で、バイタルチェックを行いながら、理学療法を開始することになった。この日に行う訓練で適切なのはどれか。

1: ギャッジアップ訓練

2: 車椅子座位訓練

3: 健側下肢の筋力訓練

4: 寝返り練習

5: 下肢装具を装着しての立位訓練

- 答え:1

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第42問

脳卒中片麻痺の理学療法で正しいのはどれか。

1: 装具は機能回復を阻害する。

2: CPMは下肢の分離運動を促通する。

3: 立位練習は装具が完成してから開始する。

4: トレッドミル歩行練習で歩行速度が向上する。

5: 歩行練習は座位保持が可能になってから開始する。

- 答え:4

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第4問

70歳の女性。右利き。高血圧性脳出血。急性期の頭部CTを示す。この患者で最も出現しにくいのはどれか。

1: 片麻痺

2: 失語症

3: 感覚障害

4: 運動維持困難

5: 中枢性顔面神経麻痺

- 答え:4

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第58問

脳卒中片麻痺患者のADL訓練で適切でないのはどれか。

1: 前開きシャツは健側肢から着る。

2: 導入時にはニットのかぶり型上衣を用いる。

3: 長めのループ付きタオルで背中を洗う。

4: トイレ横壁のL字型手すりを使って移乗する。

5: 車椅子を健側上下肢で操作する。

- 答え:1

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第17問

6歳の痙直型脳性麻痺児。図はバルーン上で動的座位バランスを促す訓練の開始姿勢である。望ましくない反応はどれか。

1: バルーン上で万歳をしたとき、頭頸部と体幹を垂直に維持する。

2: バルーンを斜め前方に動かしたとき、両上肢が斜め後方に挙上する。

3: バルーンを斜め後方に動かしたとき、両上肢が斜め前方に挙上する。

4: バルーンを後方に動かしたとき、両上肢が後方に挙上する。

5: バルーンを右に動かしたとき、左上下肢が側方に挙上する。

- 答え:4

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午前:第12問

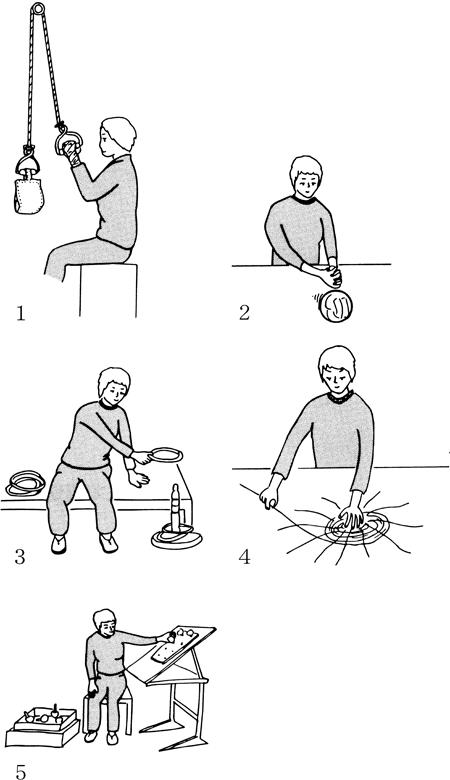

26歳の男性。C6レベルの頸髄損傷完全麻痺。仕事中の事故により受傷し入院。翌日からリハビリテーションが開始され継続している。受傷後1か月での徒手筋力テストの結果を表に示す。受傷後2か月で到達可能と予測される動作はどれか。

1: 更 衣

2: 自己導尿

3: プッシュアップ

4: 万能カフを用いた食事

5: ベッドから車椅子への移乗

- 答え:4

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午前:第16問

75歳の男性。交通事故による第5頸髄レベルの脊髄損傷で四肢不全麻痺。受傷後6か月経過。端座位の保持と手すりを使用した立ち上がり動作は可能。食事は太柄のフォークで自立。トイレ動作は見守りが必要。衣服の着脱は介助があれば行える。自宅内は手すり歩行で移動し、屋外は車椅子移動。Frankel分類はどれか。

1: A

2: B

3: C

4: D

5: E

- 答え:4

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午後:第10問

7歳の女児。アテトーゼ型脳性麻痺。GMFCSレベルⅣ。頭部は右を向きやすく、上肢はATNR様の姿勢をとる。利き手は右であるが物を持続的に把持する能力は低い。食事訓練場面では座位保持装置に座って肘当てと同じ高さのテーブルで、スプーンでの自力摂取を試みている。食事訓練における作業療法士の対応として適切なのはどれか。

1: BFO利用する。

2: テーブルを補高する。

3: 皿をテーブルの右側に置く。

4: スプーンの柄が細いものを選ぶ。

5: 座位保持装置を床から60度の角度でティルティングする。

- 答え:2

- 解説:この問題では、アテトーゼ型脳性麻痺の7歳女児に対して、食事訓練における作業療法士の適切な対応を選ぶことが求められています。選択肢の中で最も適切な対応は、テーブルを補高することです。

- Balanced Forearm Orthosis(BFO)は、上肢を免荷してわずかな筋力で作業できるようにする装置ですが、アテトーゼ型脳性麻痺では不随意運動があるため、BFOでは上肢の運動制御が困難になります。このため、選択肢1は適切ではありません。

- テーブルを補高することで、前腕をテーブルにのせてスプーンを操作する動作が安定し、アテトーゼによる上肢の不随意運動の影響を少なくすることができます。また、持続的な把持力が低いため、食べこぼしを防ぐことや、食物と口の距離を縮める観点からも、テーブルを高くすることは適切です。このため、選択肢2が正しい答えです。

- 女児は頭部が右を向けやすく、ATNR様の姿勢をとりやすいため、皿を右側に置くと、右上肢は伸展しやすいものの、口にスプーンを運びにくくなります。このため、選択肢3は適切ではありません。

- 持続的な把持する能力が低い女児にとって、スプーンの柄が細いものは持ちにくくなります。太い柄の方が持ちやすいため、選択肢4は適切ではありません。

- 座位保持装置を床から60度の角度で背もたれと座面を後方へ倒すと、テーブル面と頭部の距離が離れ、食事動作における上肢の必要運動範囲が大きくなります。物を持続的に把持する能力が低く、アテトーゼのある女児にとっては、食事がしにくくなるため、選択肢5は適切ではありません。

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第87問

脳卒中による片麻痺患者に対する両側支柱付短下肢装具で正しいのはどれか。

1: 急性期には適応とならない。

2: 痙縮の強い尖足には適応となる。

3: 重度の感覚障害は適応とならない。

4: 内反防止には内側にTストラップを用いる。

5: クレンザック継手の背屈角度は5°刻みで調整する。

- 答え:2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第10問

65歳の男性。視床出血による左片麻痺。救急搬送され保存的治療が行われた。発症後3日より脳卒中ケアユニットでの理学療法を開始。このとき覚醒しておらず、大きな声で呼びかけたが開眼しなかったため胸骨部に痛み刺激を加えたところ、刺激を加えている手を払いのけようとする動きがみられた。この患者のJCS〈Japan Coma Scale〉での意識障害の評価で正しいのはどれか。

1: Ⅱ-10

2: Ⅱ-20

3: Ⅱ-30

4: Ⅲ-100

5: Ⅲ-200

- 答え:4

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

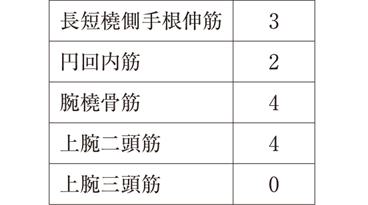

第54回午後:第3問

82歳の女性。右利き。手関節脱臼骨折後、手関節掌屈0°、前腕回外10°の可動域制限がある。それ以外の上肢の関節可動域や筋力は保たれている。歯がなく、義歯を装着していない為にきざみ食を箸で食べているが、肩関節外転の代償運動が出現している。「こぼれやすく、口に届きにくい。右手で楽に食べたい」との訴えがある。食事用自助具を示す。適切なのはどれか。

- 答え:4

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第13問

72歳の男性。頸椎の過伸展損傷により四肢麻痺となった。徒手筋力テストで下肢筋は4、肩・肘・手関節周囲筋は3、手指筋は2であった。考えられる頸髄損傷のタイプはどれか。

1: 前部損傷

2: 後部損傷

3: 中心性損傷

4: 半側損傷(ブラウン・セカール症候群)

5: 完全損傷

- 答え:3

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

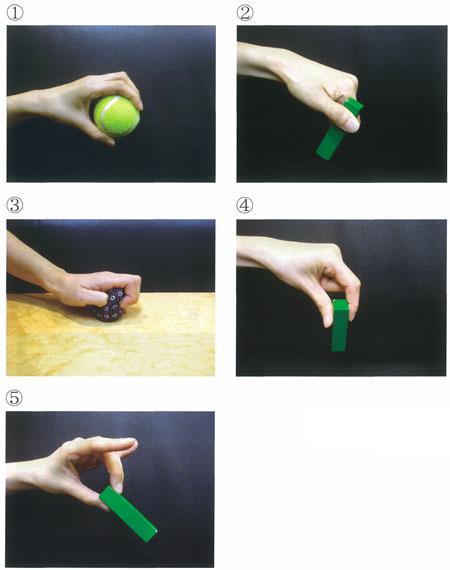

第45回午後:第4問

脳卒中患者の握り・つまみ動作を示す。各握り・つまみが初めてできるBrunnstrom法ステージはどれか。2つ選べ。

1: ①:Ⅲ

2: ②:Ⅳ

3: ③:Ⅳ

4: ④:Ⅴ

5: ⑤:Ⅴ

- 答え:2 ・4

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午後:第16問

75歳の男性。交通事故による第5頸髄レベルでの損傷による四肢不全麻痺。受傷後6か月経過。端座位、手すり使用で立ち上がり動作、食事は太柄のフォークで自立。トイレ動作は見守り。衣服の着脱は介助。自宅内は手すり歩行で移動、屋外は車椅子移動。Frankel分類はどれか。

1: A

2: B

3: C

4: D

5: E

- 答え:4

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午後:第11問

脳卒中片麻痺で利き手が廃用手の患者に対する入浴指導で、洗体のために図のような自助具の使用を促した。身体部位で洗い残しが多いのはどれか。

1: 麻痺側上肢

2: 非麻痺側上肢

3: 体幹

4: 麻痺側下肢

5: 非麻痺側下肢

- 答え:2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第9問

65歳の男性。右利き。突然の意識消失のため救急搬入された。診察時のJCSⅢ-200、血圧210/120 mmHg、脈拍90/分であった。搬送時の頭部CTを示す。意識を回復した際に認められるのはどれか。2つ選べ。

1: 左半側空間無視

2: 右上肢麻痺

3: 左下肢失調

4: 相貌失認

5: 失語症

- 答え:2 ・5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する