第36回午後第64問の類似問題

第35回午後:第70問

解離性(転換性)障害として誤っているのはどれか。

1: 健 忘

2: 遁 走

3: 強迫観念

4: 失立失歩

5: 視野狭窄

- 答え:3

- 科目:精神障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第83問

回復期前期の統合失調症患者に対する作業療法で適切なのはどれか。

1: 身体感覚を促すための身体運動を行う。

2: 現実検討を促すためのミーティングを行う。

3: 対人交流技能を促すためのSSTを行う。

4: 自立生活を促すための就労準備訓練を行う。

5: 地域参加を促すための社会活動を行う。

- 答え:1

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第89問

うつ病患者の作業療法中に観察される特徴で誤っているのはどれか。

1: 脱線しやすい。

2: 自己決定力が低下する。

3: 自己卑下感を抱く。

4: 無理をしやすい。

5: 依存心が高まる。

- 答え:1

- 科目:気分障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第72問

変形性膝関節症の理学療法で誤っているのはどれか。

1: 低い椅子からの立ち上がり訓練

2: 疼痛に対する温熱療法

3: 下肢伸展挙上訓練

4: 膝内反変形に対する外側楔状足底板

5: 水中歩行訓練

- 答え:1

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午後:第49問

精神障害者の就労支援方法と実施機関の組合せで正しいのはどれか。

1: リワーク―――――――――ハローワーク

2: 職業準備支援―――――――地域障害者職業センター

3: 職場適応訓練―――――――精神保健福祉センター

4: トライアル雇用――――――障害者就業・生活支援センター

5: ジョブガイダンス―――――地域包括支援センター

- 答え:2

- 解説:精神障害者の就労支援方法と実施機関の組合せで正しいのは、職業準備支援と地域障害者職業センターです。他の選択肢は、支援方法と実施機関が正しく組み合わされていません。

- リワークは、精神障害者の就労支援方法の一つですが、実施機関は医療機関であり、ハローワークではありません。

- 職業準備支援は、精神障害者の就労支援方法の一つであり、地域障害者職業センターが実施機関として正しいです。この支援は、障害者が就労に向けての準備やスキルを身につけるためのプログラムを提供します。

- 職場適応訓練は、精神障害者の就労支援方法の一つですが、実施機関はハローワークであり、精神保健福祉センターではありません。職場適応訓練は、障害者が職場での適応力を向上させるための支援を提供します。

- トライアル雇用は、精神障害者の就労支援方法の一つですが、実施機関はハローワークであり、障害者就業・生活支援センターではありません。トライアル雇用は、障害者が一定期間の試用雇用を経て、正式な雇用につなげるための支援を提供します。

- ジョブガイダンスは、精神障害者の就労支援方法の一つですが、実施機関はハローワークであり、地域包括支援センターではありません。ジョブガイダンスは、障害者が適切な職業を見つけるためのアドバイスや情報提供を行う支援です。

- 科目:基礎作業療法学・作業療法管理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第87問

躁状態の患者に対する導入期の作業療法で適切でないのはどれか。

1: パットゴルフ

2: ビリヤード

3: ストレッチ体操

4: 散歩

5: マラソン

- 答え:5

- 科目:気分障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第45問

作業療法士の業務として適切でないのはどれか。

1: 入浴介助方法の指導

2: 公共交通機関の利用練習

3: 階段への手すりの設置

4: 調理の手順や方法の指導

5: 趣味活動の指導

- 答え:3

- 科目:基礎作業療法学・作業療法管理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午後:第29問

脳卒中による片麻痺の上肢に対するCI療法(constraint-induced movement therapy)で正しいのはどれか。

1: 健側上肢を拘束する。

2: 慢性期例は適応とならない。

3: 理学療法士の近位監視下で行う。

4: 他動的関節可動域訓練を長時間行う方法である。

5: 患側手指がBrunnstrom 法ステージⅡで適応となる。

- 答え:1

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第84問

脳卒中片麻痺患者の内反尖足の理学療法で誤っているのはどれか。

1: 下腿三頭筋の寒冷療法

2: 下腿三頭筋の持続的伸張

3: 下腿三頭筋のタッピング

4: 足関節背屈筋群の電気刺激

5: PNF屈曲・外転・内旋パターンでの促通

- 答え:3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第67問

脳血管障害の早期作業療法で誤っているのはどれか。

1: 意識レベルに応じて課題を検討する。

2: 悪心などの自覚症状があれば直ちに中止する。

3: 起立性低血圧があれば安静臥床を続ける。

4: 患肢の管理法を指導する。

5: 排泄コントロール、排泄方法を評価する。

- 答え:3

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第44問

脊髄小脳変性症患者で、運動範囲が小さく動作が緩慢な状態に対する運動療法として適切なのはどれか。

1: Frenkel体操

2: 重錘負荷を用いたバランス練習

3: 外的リズム刺激による歩行練習

4: 弾性緊縛帯を装着した協調運動

5: PNFを用いた同時筋収縮の促通

- 答え:3

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第38問

脊髄完全損傷の機能残存レベルと到達可能なADLの組合せで誤っているのはどれか。

1: C3 ― 下顎による電動車椅子の操作

2: C7 ― 自助具なしでの書字

3: T1 ― プッシュアップ動作

4: T6 ― 床から車椅子への移乗

5: L2 ― 長下肢装具とクラッチとを用いての歩行

- 答え:2

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

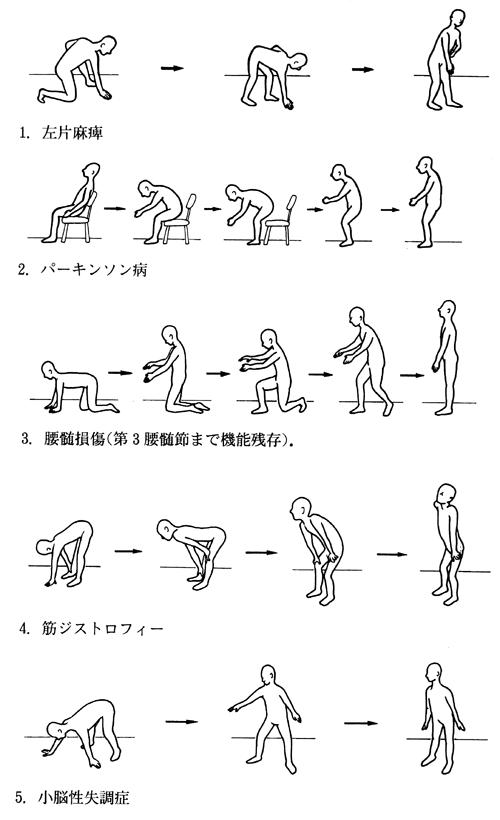

第35回午前:第31問

図に示す立ち上がり動作手順と疾患(障害)との組合せで誤っているのはどれか。

1: 左片麻痺

2: パーキンソン病

3: 腰髄損傷(第3腰髄節まで機能残存)

4: 筋ジストロフィー

5: 小脳性失調症

- 答え:3

- 科目:運動療法基礎

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第45問

認知機能障害の強い統合失調症患者に対する作業指導で工夫する点はどれか。

1: 言語説明を増やす。

2: 工程見本を増やす。

3: 作業工程を増やす。

4: 作業時間を増やす。

5: 道具の種類を増やす。

- 答え:2

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午前:第42問

認知症患者の作業課題で適切でないのはどれか。

1: 壊れにくい素材での課題

2: 道具を使わない課題

3: 少ない工程の課題

4: 短時間の課題

5: 精密な課題

- 答え:5

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午後:第45問

うつ病による仮性認知症患者の作業療法場面での特徴はどれか。2つ選べ。

1: 多幸的である。

2: 社交的に振る舞う。

3: 物忘れがみられる。

4: 精神運動抑制がみられる。

5: 能力低下に無関心である。

- 答え:3 ・4

- 解説:仮性認知症は、うつ状態にある高齢者が認知症の検査に答えるのに時間がかかるなど、あたかも認知症のように見える状態です。うつ病による仮性認知症患者の作業療法場面での特徴として、物忘れがみられる(選択3)と精神運動抑制がみられる(選択4)が正しい選択肢です。

- 選択1は間違いです。うつ病による仮性認知症患者ではうつ症状があるため、多幸的な様子はみられません。心理検査では投げやりな様子がみられることがあります。

- 選択2は間違いです。うつ症状のある高齢者は、不安・焦燥感が強いうえ、心気的になりやすく、身体的愁訴が多いため、社交的に振る舞うことはありません。貧困・罪業・心気妄想や被害妄想などの精神病症状を伴うこともあります。

- 選択3は正しいです。うつ病による仮性認知症では、記憶障害や遂行機能障害をみとめることがあります。これは、うつ病による仮性認知症患者の作業療法場面での特徴の一つです。

- 選択4は正しいです。うつ症状による情報処理の速度低下により、一時的に応答時間が遅くなることがあります。これは精神運動抑制の症状の一つであり、うつ病による仮性認知症患者の作業療法場面での特徴の一つです。

- 選択5は間違いです。仮性認知症は、認知症とは異なり、自らの能力に対する認識が著しく低下していることはありません。むしろ、うつ状態により、能力低下を憂いていることがある。認知検査の時は「わかりません」「ああ、こんなこともわからなくなった」といった発言のように、能力低下を自覚できます。

- 科目:気分障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する