第42回午前第29問の類似問題

第35回午前:第25問

55歳の女性。筋萎縮性側索硬化症。発症後5年経過し、在宅療養中。現在、座位時間は1日4~5時間。車椅子の駆動はかろうじて可能。夫と息子は自宅の一角で自営業を営んでいる。仕事の忙しい時間帯はヘルパーを頼んでいる。患者の話す声は、かろうじて聞き取れる程度である。この患者に対する日常生活改善のためのアプローチとして適切でないのはどれか。

1: コミュニケーション障害に備えて透明文字板の導入を検討する。

2: 下肢の痙縮を利用して、ツイスターで移動動作の介助を楽にする。

3: ベッド柵に鏡を取り付けて、入ってくる人が見えるようにする。

4: 環境制御装置の導入を検討する。

5: 介護者に連絡するための緊急連絡手段を検討する。

- 答え:2

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午後:第15問

39歳の男性。アルコール依存症。前回退院後に連続飲酒状態となり、妻からの依頼で2回目の入院となった。入院の際、妻からお酒をやめないと離婚すると告げられた。離脱症状が治まるのを待って作業療法が開始された。用意されたプログラムには自ら欠かさず参加し、特に運動プログラムでは休むことなく身体を動かしていた。妻には「飲酒による問題はもう起こさないので大丈夫」と話している。この患者に対する作業療法士の対応として最も適切なのはどれか。

1: 運動プログラムを増やす。

2: さらに努力を続けるよう伝える。

3: 支持的に接し、不安が示されたら受け止める。

4: 離婚されないためということを動機付けに用いる。

5: 過去の飲酒が引き起こした問題には触れないでおく。

- 答え:3

- 解説:アルコール依存症患者は、自分の問題を認めない防衛機制が働いていることが多い。この患者も、妻からの離婚の危機を回避するためにプログラムに参加し、「大丈夫」と言っているが、これも防衛機制の一つである。作業療法士は、患者が不安を示すときに支持的に接し、不安を受け止めることが最も適切な対応である。

- 運動プログラムを増やすことは、患者の過度の頑張りを助長する可能性があり、アルコール依存症の解決には繋がらない。

- さらに努力を続けるよう伝えることも、患者の過度の頑張りを助長する可能性があり、アルコール依存症の解決には繋がらない。

- 患者が不安を示すときは、自身の問題に直面している状態と考えられるため、その際は支持的に接し、不安を受け止めることが適切である。

- 離婚されないためということを動機付けに用いることは、危機が回避された後に断酒の理由がなくなるため、アルコール依存症の解決には繋がらない。

- 過去の飲酒が引き起こした問題には触れないでおくことは、患者が自分自身で飲酒の問題を認めないままで、アルコール依存症の解決には繋がらない。

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午後:第16問

26歳の女性。結婚後に転居したアパートが古く汚れが目立っていた。食事の後片付け、掃除および手洗いをいくらやっても汚れが落ちていないのではないかと不安を感じるようになった。これらに長時間を要するようになり、生活に支障が出始めたため、夫に勧められて精神科を受診した。作業療法での対応として適切なのはどれか。

1: 自由度の高い作業を提供する。

2: 正確さを必要とする作業を提供する。

3: 手洗い行為が始まれば作業を中止させる。

4: 手洗い行為の原因についての自己洞察を促す。

5: 作業工程の確認は作業療法士が本人に代わって行う。

- 答え:1

- 解説:この問題は、強迫性障害のある患者に対して適切な作業療法を選択することが求められています。強迫性障害では、患者が細かなことにこだわらないようにし、自己肯定感が得られるような作業を提供することが重要です。

- 自由度の高い作業を提供することで、患者が自由に作業できる活動の中で、できるという自己肯定感が得られるようになります。これが適切な作業療法です。

- 正確さを必要とする作業を提供すると、患者の不安が増し、細部へのこだわりを増強させてしまう可能性があるため、適切ではありません。

- 手洗い行為が始まれば作業を中止させることは、症状の解消にはならず、適切な対応ではありません。中止する前に、患者ができている作業について話し合い、手洗い以外の行動について助言することが望ましいです。

- 手洗い行為の原因についての自己洞察を促すことは、患者自身も不合理なことを理解しているため、ストレスになります。この方法は適切ではありません。

- 作業工程の確認は作業療法士が本人に代わって行うことは、患者の依存を強めて不安感を増すことがあります。代理行為をしても同様であり、出来栄えにこだわらないようにさせることが重要です。この方法も適切ではありません。

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午前:第22問

65歳の男性。Parkinson病。両上肢の振戦、全身のこわばり及びすくみ足現象がある。入院中の薬物療法と運動療法によって室内歩行が可能になったが、転倒の危険がある。退院前指導として適切でないのはどれか。

1: 便所に手すりを設置する。

2: 掛け布団を軽いものに変える。

3: 歩行開始前に柔軟体操を行う。

4: 便座の高さを膝の位置よりも高くする。

5: 床のじゅうたんを柔らかいものに変える。

- 答え:5

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第29問

30歳の女性。うつ病。子育てに専念するため、仕事をやめた後から徐々に気力が低下し、不眠が出現し家事全般に支障をきたすようになった。夫と相談の上、近隣の精神科診療所で通院を開始し、約1か月で落ち着きを取り戻した。その時点で作業療法士が週1回生活上の相談・援助を担当することになった。本人は「悪くなるのが心配だ」「好きな編み物もできないような気がする」などと述べている。治療関係を成立させる話題として適切なのはどれか。2つ選べ。 ア.子供の世話イ.家計のことウ.夫との関係エ.再就職のことオ.趣味の再開

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:1 ・5

- 科目:気分障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第17問

40歳の男性。20歳から飲酒を始め、就職後はストレスを解消するために自宅で習慣的に飲酒していた。その後、毎晩の飲酒量が増え、遅刻や無断欠勤をし、休みの日は朝から飲酒するようになった。連続飲酒状態になり、リビングで泥酔し尿便を失禁していた。心配した妻に連れられて精神科を受診し、そのまま入院となった。離脱症状が治まり、体調が比較的安定したところで主治医から作業療法の指示が出された。初回面接時には「自分は病気ではない」と話した。初期の対応で適切なのはどれか。

1: 飲酒しないように繰り返し指導する。

2: 心理教育により依存症の理解を促す。

3: AA〈Alcoholics Anonymous〉を紹介する。

4: 10 METsの運動で身体機能の回復を促す。

5: 飲酒による問題の存在を受け入れるよう促す。

- 答え:2

- 解説:この患者はアルコール依存症であり、病気であることを否認している。初期の対応としては、心理教育により依存症の理解を促すことが適切である。

- 否認がみられる患者に対して、飲酒しないように繰り返し指導するだけでは効果が得られにくい。患者が飲酒がなぜいけないのか理解できるようなアプローチが必要である。

- 心理教育により依存症の理解を促すことは、患者の病識を高め、断酒を勧める上で適切な対応である。この選択肢が正しい。

- AAや断酒会などの自助グループへの参加は、回復期のアルコール依存症患者に対して有効であるが、現時点では時期尚早であるため、初期の対応としては適切ではない。

- 10 METsの運動は負荷量が大きく、現在の患者には適切ではない。初期の段階では栄養状態を確認し、運動は低負荷から開始するべきである。

- 患者は否認がみられるため、飲酒による問題の存在を受け入れるよう促すだけでは理解が得られにくい。心理教育により依存症の理解を促すことが適切である。

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午前:第27問

75歳の男性。脳卒中による左片麻痺。ブルンストローム法ステージは上下肢ともIII。屋内はプラスチック短下肢装具装着で歩行、屋外は車椅子で移動することで退院計画を立てることになった。住宅改造の指導で適切でないのはどれか。

1: 廊下に横手すりを設置する。

2: あがりかまちにL字型手すりを設置する。

3: 玄関口とあがりかまちの間に座れる椅子を置く。

4: 玄関の出入り口の段差にスロープを設置する。

5: 廊下に毛足の長いじゅうたんを敷き詰める。

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

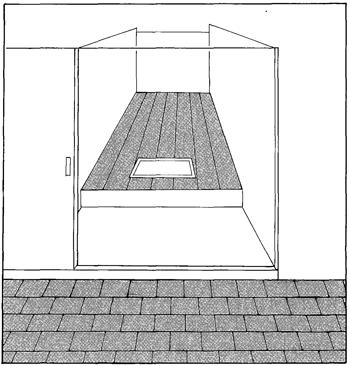

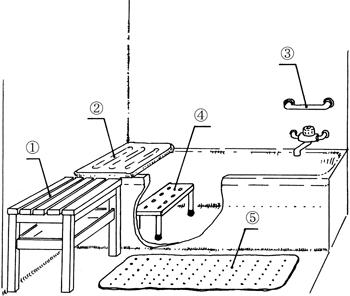

第35回午前:第9問

68歳の男性。妻と2人暮らし。脳血管障害による右片麻痺。発症後11か月経過。軽度の失語症と全身の持久力低下とがみられる。ブルンストローム法ステージは上肢III、手指II、下肢III。短下肢装具装着で介助歩行が可能である。住居は平屋の日本家屋である。家庭復帰を目的とした作業療法を実施することとなった。この患者の浴室の環境調整で適切でないのはどれか。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

5: ⑤

- 答え:3

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第31問

20歳の男性。統合失調症。1週前、精神運動興奮にて精神科病院を受診して入院した。入院後、「盗聴器が仕掛けられている。お前は駄目だという声が聞こえるので不安で落ち着かない」と言う。この症状はどれか。2つ選べ。

1: 幻 聴

2: 強迫観念

3: 被害妄想

4: 作為体験

5: 感情鈍麻

- 答え:1 ・3

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第39問

70歳の独居女性。脳梗塞による右片麻痺。発症から3か月入院しリハビリテーションを受け、退院後2年経過。ブルンストローム法ステージは上肢・下肢ともにIII。屋内は短下肢装具、屋外は短下肢装具と杖とを使用して歩行。コミュニケーションは良好。在宅における指導で適切でないのはどれか。

1: 分離運動の獲得

2: 関節可動域の維持

3: 歩行能力の向上

4: 生活リズムの確立

5: 生活環境の整備

- 答え:1

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午前:第32問

40歳の男性。4月に職場の配属先が変わり新しい仕事に慣れない日が続いていた。会社に行くと手に冷や汗が出て、胸がどきどきするようになった。1か月前から不眠、意欲の低下が出現した。会社に行く気力がなくなり、朝からふさぎこむようになったため、妻と一緒に精神科を受診し、入院となった。この症例に出現しない症状はどれか。2つ選べ。

1: 精神運動抑制

2: 観念奔逸

3: 連合弛緩

4: 罪業妄想

5: 希死念慮

- 答え:2 ・3

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第26問

74歳の女性。Alzheimer型老年認知症。約6年前から、朝食の内容を昼には忘れてしまう。最近、貯金通帳の置き場所を忘れ、長女夫婦が盗んだと非難することが多くなり、「他人が勝手に玄関から入ってくる」と訴え入院となった。入院後は落ち着き、作業療法を実施することになった。この患者の 6 年前にみられた障害はどれか。

1: 即時記憶障害

2: 近時記憶障害

3: 遠隔記憶障害

4: 記憶錯語

5: 健忘失語

- 答え:2

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第17問

72歳の男性。脳血管障害による右片麻痺。妻と2人暮らしで、デイケアに通っている。車椅子への移乗は監視レベル。車椅子駆動はゆっくりだが可能。住宅環境整備として適切でないのはどれか。2つ選べ。

1: 玄関に踏み台を置く。

2: トイレにL字型手すりをつける。

3: 屋内の通行路を広くするよう家具を並べかえる。

4: 敷居の段差解消に木製簡易スロープを設置する。

5: 入浴用リフターを設置する。

- 答え:1 ・5

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午後:第50問

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律で正しいのはどれか。

1: 任意入院には精神保健指定医の診察は必要ない。

2: 医療保護入院では保護者の退院請求で退院できる。

3: 自傷他害の可能性がある場合は医療保護入院とする。

4: 措置入院の患者に対して作業療法を行うのは禁止されている。

5: 20歳以上の者の医療保護入院の場合は自動的に親が保護者になる。

- 答え:1

- 科目:基礎作業療法学・作業療法管理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第14問

32歳の女性。アルコール依存症。美容師として働く兼業主婦。25歳ごろから飲酒量が増えた。現時点では、仕事や家事に大きな支障はない。このまま飲酒を続けていると大変なことになると思い、飲酒量を減らそうと努力しているが、飲み始めるといつも深酒してしまう。1人の力では断酒できないと悩み、自ら精神科病院を受診して入院治療を受けることになった。回復を目的とした作業療法の評価で最も重要度が高いのはどれか。

1: 見当識

2: 基礎体力

3: 金銭管理

4: 自己評価

5: 日常生活能力

- 答え:4

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

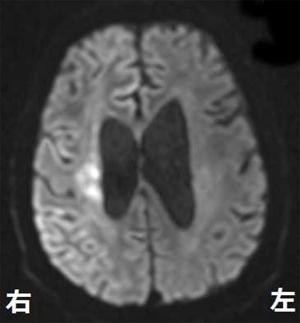

第49回午前:第3問

82歳の男性。右利き。突然の意識消失のため救急搬入された。入院後意識は回復した。発症後2時間のMRI拡散強調像を示す。今後この患者に生じる可能性の高い症状はどれか。

1: 観念失行

2: 左右失認

3: 運動性失語

4: 観念運動失行

5: 左半側空間無視

- 答え:5

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午後:第5問

86歳の女性。脳梗塞による左片麻痺、発症後1年半が経過した。ADLは介助すればおかゆなどの調理食を食べる以外は全介助、ドーナツ型の枕を使用してベッド上で臥床している。全身の筋萎縮、筋短縮と関節拘縮を著明に認める。退院時に介護保険を利用してベッドやマットを準備したが、体圧分散マットのような特殊マットは利用していない。作業療法士が自宅訪問したときのベッド上での肢位を示す。褥瘡予防と姿勢保持のために背臥位でポジショニングを行う。クッションを置く部位で正しいのはどれか。

1: 後頸部

2: 肩甲骨背面

3: 腰背部

4: 右大転子部

5: 両大腿内側

- 答え:5

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第36問

42歳の男性。アルコール依存症。事務職。35歳ころから飲酒による肝機能障害を呈する。最近、連続飲酒で長期無断欠勤となったため、本人も断酒を決意せざるを得なくなり入院となった。離脱症状の消褪後3週で作業療法が処方された。作業療法の初期評価で適切なのはどれか。2つ選べ。 ア.身体耐久性の評価イ.職場復帰の可能性ウ.断酒への決意の確認エ.家族間の力動の評価オ.他の患者との協調性の程度

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:1 ・5

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第43問

統合失調症の回復期後期に行う作業療法の目的で適切なのはどれか。

1: 休息援助

2: 対人交流

3: 衝動発散

4: 欲求充足

5: 鎮静と賦活

- 答え:2

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第33問

53歳の男性。うつ病。公務員。職場の配置転換後、苦手なパソコン使用を主とした業務に変わったことを契機に不眠、食欲不振および抑うつ気分を呈した。「仕事に行くのがおっくうになった。同僚に申し訳ない」と言い、希死念慮も認められたため入院。入院1か月後、作業療法が開始された。作業療法開始3週目までの到達目標として適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 疲労を自覚できる。

2: パソコンの操作力を向上させる。

3: 終日、作業療法に参加できる。

4: 作業量に関して作業療法士に自ら相談できる。

5: 小グループのリーダーを担当する。

- 答え:1 ・4

- 科目:気分障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する