第38回午前第65問の類似問題

第56回午後:第10問

8歳の男児。転倒して橈骨遠位端骨折と診断され、6週間のギプス固定が行われた。固定除去後、関節可動域制限と筋力低下を認めた。物理療法で適切なのはどれか。

1: 機能的電気刺激

2: 極超短波

3: 超音波

4: 紫外線

5: 渦流浴

- 答え:5

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午前:第90問

骨折後に偽関節を生じやすいのはどれか。

1: 手の舟状骨

2: 鎖骨遠位部

3: 橈骨遠位部

4: 中手骨骨幹部

5: 上腕骨近位部

- 答え:1

- 科目:骨関節障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午前:第52問

機能肢位(良肢位)について適切でないのはどれか。

1: 生活習慣によって幅がある。

2: 術後の固定肢位として利用される。

3: 目安となる角度は関節ごとに異なる。

4: 能力低下を最小限にできる。

5: 手指では軽くボールを握る肢位となる。

- 答え:2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第13問

70歳の女性。上腕骨近位端骨折後の肩関節拘縮に対して作業療法を開始した。訓練の翌日に「昨夜は肩が痛くて眠れませんでした」と訴えた。作業療法士の対応で共感的態度はどれか。

1: 「私の治療法が悪かったとお考えなのですか」

2: 「肩の炎症が痛みの原因であると考えられますね」

3: 「昨日が訓練の初日だったから痛かったのでしょう」

4: 「痛みで眠れないということは大変つらかったでしょうね」

5: 「痛み止めの薬を出してもらえるよう医師に相談しますね」

- 答え:4

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第32問

後方アプローチによる人工股関節置換術後の動作で正しいのはどれか。

1: 低めのソファーに座る。

2: 健側を下にして横になる。

3: 床の物を拾うときは患側を後方に引く。

4: 階段を降りるときは健側から先に下ろす。

5: ベッドに這い上がるときは患側の膝を先につく。

- 答え:3

- 解説:後方アプローチによる人工股関節置換術後の動作では、脱臼を避けるために術側股関節の過度な屈曲・内転・内旋を避けるように指導することが重要です。

- 低めのソファーに座ると、術側の股関節の屈曲角度が増大し、脱臼のリスクが高まるため、正しくありません。

- 健側を下にして横になると、術側の股関節が内転・内旋し、脱臼のリスクが高まるため、正しくありません。

- 床の物を拾うときは術側を後方に引くことで、前方に出すよりも股関節屈曲角度を減免でき、脱臼のリスクを低減できるため、正しいです。

- 階段を降りるときは健側から先に下ろすと、患側の股関節が屈曲位で体重を支えるため、脱臼の危険性が高まる。正しい方法は、術側から先に降ろすことで衝撃を調整しやすくなります。

- ベッドに這い上がるときは患側の膝を先につくと、術側の膝への負担が増大し、脱臼のリスクが高まるため、正しくありません。正しい方法は、健側の膝を先につくことで、術側の膝への負担を減免できます。

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

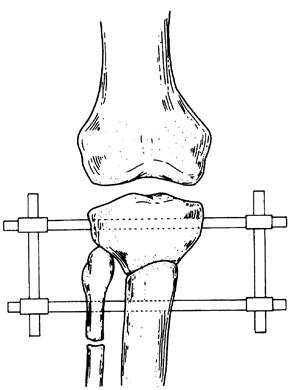

第35回午前:第14問

75歳の男性。変形性膝関節症で図のような手術を受けた。術後理学療法で誤っているのはどれか。2つ選べ。ア.術後1日:大腿四頭筋の等尺性収縮運動イ.術後2~3日:膝関節の他動的関節可動域訓練ウ.術後1週:平行棒内で患側1/2部分体重負荷エ.術後3週:下肢伸展挙上による筋力増強オ.術後6週:松葉杖を用いた平地歩行

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:2 ・3

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第86問

膝装具の種類と適応との組合せで正しいのはどれか。

1: HRC膝装具 − 膝折れを防ぐ。

2: 膝蓋骨制動装具 − 外反動揺を防ぐ。

3: 支柱付膝サポーター − 下腿回旋を制限する。

4: スウェーデン式膝装具 − 反張膝を防ぐ。

5: デローテーション装具 − 外側スラストを防ぐ。

- 答え:4

- 科目:義肢・装具

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第60問

手根管症候群の術後3日目の作業療法で適切でないのはどれか。

1: 手関節の他動的関節可動域訓練を行う。

2: 全指の自動的関節可動域訓練を行う。

3: 浮腫を軽減するポジショニングを指導する。

4: 手関節の痛みがあるときは安静用スプリントを作製する。

5: 片手動作を指導する。

- 答え:1

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午後:第78問

骨折、脱臼に合併しやすい障害の組合せで誤っているのはどれか。

1: 肩関節前方脱臼-腋窩神経麻痺

2: 腓骨頭骨折-深腓骨神経麻痺

3: 上腕骨顆上骨折-正中神経麻痺

4: 股関節後方脱臼-坐骨神経麻痺

5: 大腿骨骨幹部骨折-大腿神経麻痺

- 答え:5

- 科目:骨関節障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第76問

脊髄損傷の残存髄節と可能な基本動作との組合せで正しいのはどれか。2つ選べ。 ア.第1胸髄節-車椅子キャスター上げ操作で段差通過イ.第6胸髄節-骨盤帯付長下肢装具、手すり使用で段差昇降ウ.第8胸髄節-長下肢装具、松葉杖で実用歩行エ.第2腰髄節-短下肢装具、松葉杖で大振り歩行オ.第4腰髄節-短下肢装具で実用歩行

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:1 ・5

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午後:第87問

小児に多い骨折はどれか。

1: 上腕骨近位端骨折

2: 上腕骨顆上骨折

3: 腰椎圧迫骨折

4: 大腿骨頸部骨折

5: 脛骨骨幹部骨折

- 答え:2

- 科目:骨関節障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第52問

脊髄損傷患者の異所性骨化で正しいのはどれか。

1: 関節拘縮の原因になる。

2: 下肢では足関節に多い。

3: 上肢では手関節に多い。

4: 受傷後1か月以内に発症する。

5: 血清カルシウム値が上昇する。

- 答え:1

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午後:第79問

骨折と合併神経麻痺との組合せで適切でないのはどれか。

1: 鎖骨骨折-腕神経叢麻痺

2: 上腕骨骨幹部骨折-筋皮神経麻痺

3: 上腕骨顆上骨折-正中神経麻痺

4: コーレス骨折-正中神経麻痺

5: 股関節後方脱臼骨折-坐骨神経麻痺

- 答え:2

- 科目:骨関節障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第24問

50歳の男性。筋萎縮性側索硬化症。発症後5年経過し、歩行は自立しているが、更衣、入浴動作に介助が必要である。この時期の理学療法で正しいのはどれか。2つ選べ。 ア.高負荷での筋力増強訓練イ.頸椎固定装具の作製ウ.電動車椅子の操作エ.呼吸筋群の強化訓練オ.上肢の関節可動域訓練

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:4 ・5

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午前:第27問

球麻痺から発症した筋萎縮性側索硬化症で歩行が可能な患者への対応で正しいのはどれか。

1: 胸郭のストレッチを指導する。

2: 呼吸機能評価を1年に1回行う。

3: 栄養指導は誤嚥を認めてから行う。

4: 早期からプラスチック短下肢装具を導入する。

5: 鉄アレイを用いた上肢筋力トレーニングを指導する。

- 答え:1

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午後:第100問

骨折と合併症との組合せで正しいのはどれか。

1: 上腕骨骨折 - 尺骨神経麻痺

2: 上腕骨外顆骨折 - 内反肘

3: 上腕骨顆上骨折 - フォルクマン拘縮

4: コーレス骨折 - 掌側尺側変形

5: モンテジア骨折 - 尺骨の脱臼

- 答え:3

- 科目:骨関節障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

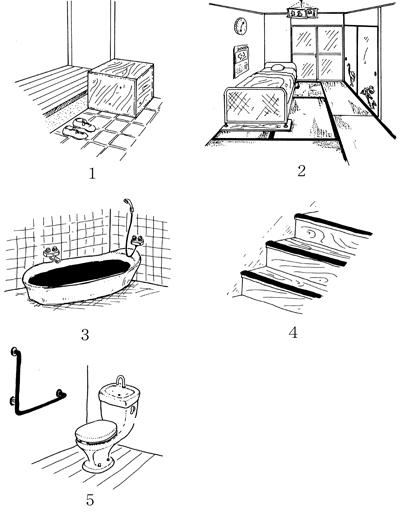

第36回午前:第22問

80歳の女性。右大腿骨頸部骨折を受傷。人工骨頭置換術後6か月経過。室内ADLは自立し、在宅療養となった。室内環境整備として適切でないのはどれか。

- 答え:3

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第42問

膝関節前十字靱帯再建術後3日経過した時点で行う理学療法として適切でないのはどれか。

1: ゴムチューブを利用した膝伸展運動

2: 膝装具装着下での自動介助運動

3: CPMを用いた関節可動域練習

4: ハーフスクワット

5: アイシング

- 答え:4

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第9問

20歳の男性。脊髄損傷(第12胸髄節まで機能残存)。この患者のキャスター上げ訓練で誤っているのはどれか。

1: 理学療法士は車椅子の後方に立つ。

2: ひもはクロスバーに結ぶ。

3: 一旦前進して止めるようにして上げる。

4: 後方に転倒しやすいときは頸部を屈曲させる。

5: ハンドリムから手を放さないようにバランスをとる。

- 答え:3

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午後:第35問

頸椎に不安定性のある急性期頸髄損傷の関節可動域訓練で角度を制限する関節はどれか。

1: 肩関節

2: 手関節

3: 股関節

4: 膝関節

5: 足関節

- 答え:1

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する