第34回午前第4問の類似問題

第40回午前:第34問

25歳の女性。解離(転換)性障害。23歳時に結婚し,24歳ころから頭痛、吐き気、四肢のしびれ感と麻痺が出現するようになった。母親への依存と反発が強い一方で、性格のおとなしい夫に対して不満が強い。今回、過量服薬が疑われる意識障害で入院したが、一般状態が安定したので作業療法が開始された。作業療法開始時の対応で適切なのはどれか。

1: しびれと麻痺の原因を聞く。

2: 過量服薬の理由を聞く。

3: 母親との関係を聞く。

4: 葛藤と症状の関係を話し合う。

5: 興味のある活動を聞く。

- 答え:5

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第61問

高齢者の脊椎圧迫骨折の理学療法で適切でないのはどれか。

1: 急性期は下肢の等尺性訓練を行う。

2: 早期離床を促す。

3: コルセットを作製する。

4: 股関節の伸筋を強化する。

5: 体幹筋は腹筋を中心に強化する。

- 答え:5

- 科目:高齢期障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第36問

17歳の女子。転換性障害。高校1年の2学期終了前にボーイフレンドと別れてから欠席がちとなり、頭痛、肩こり、無気力を訴えた。進級後も欠席が多く大学病院を受診したが、症状の改善がみられず2か月入院した。入院中に手首を切ったことがある。その後、復学したが教室で頻回に倒れ再入院となった。復学を目的に作業療法が処方された。作業に気乗りしないと頭痛を訴え、難しいと依存的になる。作業療法士の対応で適切なのはどれか。

1: 訴えを聞き作業を休ませる。

2: 復学を条件に作業を続ける。

3: 難しいところは療法士が手伝う。

4: 患者とルールを決めて作業を行う。

5: 患者の希望した作業を行う。

- 答え:4

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午前:第9問

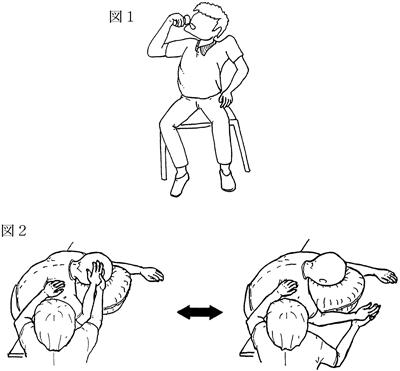

53歳の男性。脳出血による右片麻痺。ブルンストローム法ステージは上肢IV・手指IIIでやや痙縮が強い。麻痺側でコップの水を飲んでもらったところ図1のような反応がみられた。このような反応を軽減するための訓練として図2のような動作を行う際に注意すべき点で適切でないのはどれか。

1: 麻痺側上肢の運動に抵抗をかける。

2: 麻痺側肩関節は外旋位に保持する。

3: 非麻痺側上肢をリラックスさせる。

4: 麻痺側肩甲帯の前方突出を保持する。

5: 頸部と体幹は軽度屈曲を保持する。

- 答え:1

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午後:第31問

脳卒中片麻痺患者のADL訓練で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 更衣動作の前開きシャツは、非麻痺側上肢から着る。

2: 移動動作では、車椅子を麻痺側上下肢で操作する。

3: 更衣動作訓練の導入時には、丸首シャツを用いる。

4: 洗体動作では、長めのループ付きタオルで背中を洗う。

5: トイレ動作では、壁のL字型手すりを使って移乗する。

- 答え:4 ・5

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午前:第25問

脳卒中片麻痺に対する斜面台を用いた運動療法の目的で適切でないのはどれか。

1: 内反尖足の予防

2: 立位感覚の向上

3: 覚醒レベルの向上

4: 体幹筋筋力の維持

5: 膝関節伸展筋の痙縮抑制

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第11問

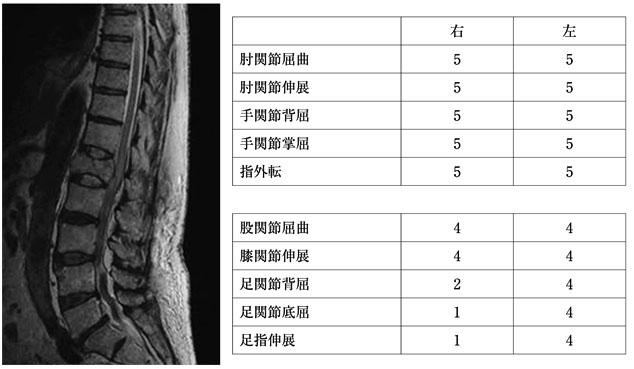

68歳の男性。作業中に脚立の上から転落したため搬入された。強い腰痛を訴え、下肢の運動麻痺が認められる。脊椎MRIを示す。同日、脊椎固定術を行い、リハビリテーションを開始した。受傷3か月後のMMTによる筋力を表に示す。この時点で、下肢に使用する装具として適切なのはどれか。

1: MSH-KAFO

2: 右KAFO

3: 右KO

4: 右AFO

5: 右足底装具

- 答え:4

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午後:第8問

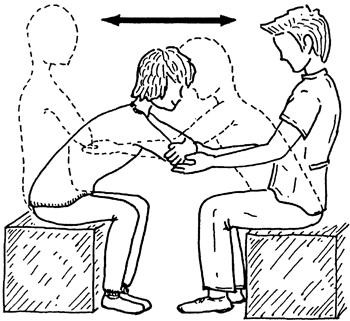

20代の男性。頸髄損傷完全麻痺(Zancolliの四肢麻痺上肢機能分類C6B2)。仰臥位から長座位へ垂直方向の起き上がり動作獲得のために練習を行っている。図に示す肢位で肩甲帯を左右に振り重心を移動することを繰り返す。正常以上の関節可動域拡大を目的とした関節運動はどれか。

1: 頸部伸展

2: 肩甲骨外転

3: 肩関節水平伸展

4: 肩関節内旋

5: 肩関節外旋

- 答え:3

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第13問

5歳の男児。脳性麻痺で痙直型四肢麻痺である。粗大運動機能は側臥位までの寝返りが可能。背臥位と背臥位から引き起こしたときの状態を図に示す。臨床症状として可能性が低いのはどれか。

1: 足クローヌス陽性

2: 下肢の伸筋共同運動

3: 緊張性迷路反射の残存

4: パラシュート反応陽性

5: 股関節外転の可動域制限

- 答え:4

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午後:第18問

28歳の女性。電車を待つホームで突然動悸が激しくなり、死ぬのではないかという恐怖と息苦しさに襲われ、しゃがみこんでしまった。後日精神科を受診し、外来作業療法が開始された。この患者への作業療法で適切でないのはどれか。

1: 内省を促す。

2: 心理教育を取り入れる。

3: 屋外でのプログラムを含める。

4: コラージュで自己表現を促す。

5: リラクセーションを指導する。

- 答え:1

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第4問

脳血管障害回復期の患者。麻痺は上下肢ともにブルンストローム法ステージIIIで座位バランスは悪い。バランス反応と上肢分離運動促進とを目的に図に示すような自動介助運動をゆっくり繰り返した。このとき出現しやすいのはどれか。2つ選べ。ア.前方移動時に重心が後方に残る。イ.患側肩関節は外転位になる。ウ.患側肩甲帯は前方突出する。エ.患側股関節は内転位になる。オ.患側足関節は外反位になる。

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:1 ・2

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第5問

45歳の男性。脳出血による左片麻痺。Brunnstrom法ステージは上肢Ⅱ、下肢Ⅲ。感覚障害は中等度。非麻痺側機能はおおむね良好。裸足での歩行は可能であるが、安定性が低下し速度も遅い。麻痺側の遊脚相で分回し歩行と強い内反尖足が出現する。立脚中期の膝ロッキングがみられる。この患者に適した装具はどれか。

1: 長下肢装具

2: 金属支柱付膝装具

3: クレンザック足継手付短下肢装具

4: プラスチック短下肢装具(足継手なし)

5: 靴型装具(長靴)

- 答え:3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第29問

60歳の男性。統合失調症。21歳時に発症し、過去に5回の入院歴があった。35歳時に被害妄想が再燃し、6回目の入院となって以来、父親との折り合いが悪く退院先が決まらないまま25年間入院していた。父親が亡くなったことを契機に、一人暮らしとなった84歳の母親と本人の希望により、自宅退院に向けた支援を行うことになった。この時期の作業療法の目的で適切でないのはどれか。

1: 服薬管理

2: 金銭管理

3: 外出体験

4: 対人関係の改善

5: 自宅での役割の検討

- 答え:4

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第9問

54歳の男性。労働災害による頸髄損傷。受傷後6か月経過。起立性低血圧あり、褥瘡なし。筋力は三角筋4、上腕二頭筋3、上腕三頭筋0、回内筋3、腕橈骨筋3、長橈側手根伸筋3、手関節及び手指屈筋群は0、体幹筋0、下肢筋0であった。家屋改造をしているが、居間や廊下幅が狭いとの訴えがある。この患者の機能残存レベルはどれか。

1: 第4頸髄節

2: 第5頸髄節

3: 第6頸髄節

4: 第7頸髄節

5: 第8頸髄節

- 答え:3

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

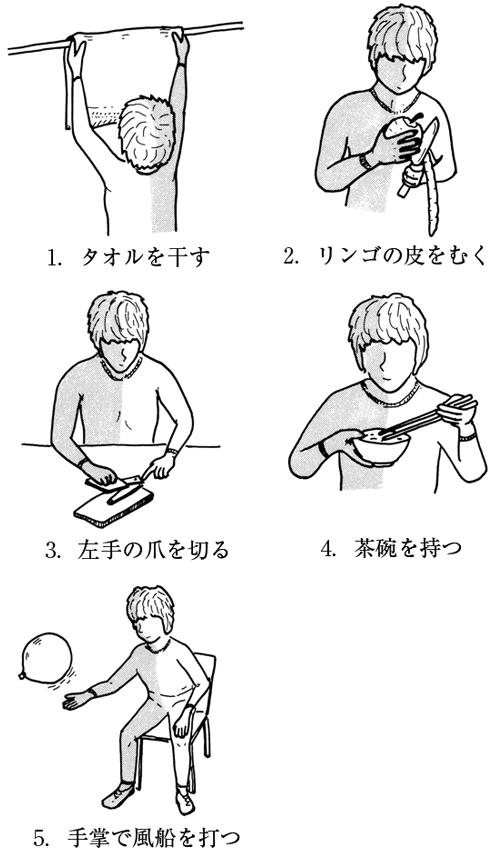

第49回午後:第4問

50代の女性。脳出血による右片麻痺。発症後8か月が経過した。右利きであったが利き手交換を実施した。Brunnstrom法ステージは上肢Ⅳ、手指Ⅳ、下肢Ⅴ、感覚機能は表在・深部とも軽度鈍麻で、握力は右2 kg、左28 kg、立位バランスは良好である。この患者が実施可能な動作はどれか。

- 答え:3

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第43問

脳卒中片麻痺の機能障害(impairment)に対する理学療法はどれか。

1: 歩行訓練

2: 関節拘縮の改善

3: 利き手の交換

4: 補装具の使用

5: 環境の改善

- 答え:2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午前:第18問

35歳の女性。現在、6か月児の子育て中であるが、1か月前からテレビも新聞も見る気が起こらないほど周囲への興味と関心が低下し、児と触れ合うこともおっくうになった。物事の判断が鈍くなり、子育てに自信をなくし、自分を責め、ささいなことから不安になりやすくなったため、児を祖母に預けて精神科病院に入院した。入院翌日から不安の軽減を目的に作業療法が開始された。この患者に対する作業療法士の対応で適切なのはどれか。

1: 運動によって体力の増強を図る。

2: 趣味をみつけるよう働きかける。

3: 子育ての情報提供により関心を高める。

4: 集団のレクリエーションで気分転換を図る。

5: ゆとりが持てるような日中の過ごし方を話し合う。

- 答え:5

- 科目:気分障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第11問

55歳の女性。慢性関節リウマチ。発症後10年経過。スタインブロッカーのクラスII。この患者のADL指導で適切でないのはどれか。

1: ペットボトルはボトルオープナーで開ける。

2: 爪切りは小型のものを使う。

3: 車のドアロックはリモコン式にする。

4: 洗体に柄付きブラシを使う。

5: 「孫の手」で遠くのものを引き寄せる。

- 答え:2

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第7問

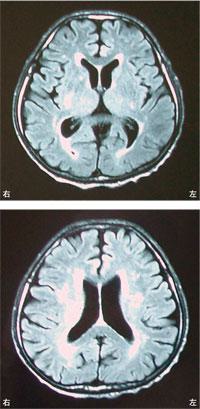

75歳の男性。高血圧と糖尿病の治療を長期にわたり行っている。徐々に歩行障害がみられるようになり、転倒することが多くなった。頭部MRIを示す。画像所見で考えられるのはどれか。

1: 視床出血

2: 硬膜下出血

3: くも膜下出血

4: 正常圧水頭症

5: 多発性脳梗塞

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第51問

筋萎縮性側索硬化症患者の状態とADL上の工夫との組合せで誤っているのはどれか。

1: 気管切開-透明文字盤

2: 発声の低下-家人を呼ぶためのチャイム

3: 手指筋力低下-ワンスイッチ入力

4: 歩行障害-骨盤帯付長下肢装具

5: 下肢の痙性麻痺-回転移乗盤による移乗

- 答え:4

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する