第37回午前第31問の類似問題

第37回午前:第80問

精神分裂病(統合失調症)患者の面接でみられる特徴的な症状はどれか。

1: 作話

2: 語間代

3: 吃音

4: 言語新作

5: 談話心迫

- 答え:4

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

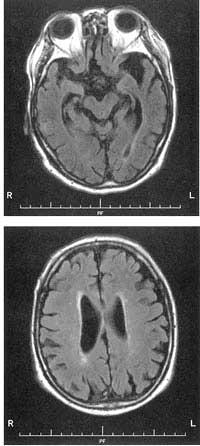

第46回午後:第20問

70歳の男性。仕事における意欲と作業能率の低下を主訴に来院した。最近、物をよく置き忘れる、金庫の暗証番号を思い出せない、得意先にたどり着けないといったことが多くなってきた。頭部MRIを示す。この患者にみられる可能性が高い症状はどれか。

1: 幻覚

2: 尿失禁

3: 希死念慮

4: 症状日内変動

5: 地誌的見当識障害

- 答え:5

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第36問

17歳の女子。転換性障害。高校1年の2学期終了前にボーイフレンドと別れてから欠席がちとなり、頭痛、肩こり、無気力を訴えた。進級後も欠席が多く大学病院を受診したが、症状の改善がみられず2か月入院した。入院中に手首を切ったことがある。その後、復学したが教室で頻回に倒れ再入院となった。復学を目的に作業療法が処方された。作業に気乗りしないと頭痛を訴え、難しいと依存的になる。作業療法士の対応で適切なのはどれか。

1: 訴えを聞き作業を休ませる。

2: 復学を条件に作業を続ける。

3: 難しいところは療法士が手伝う。

4: 患者とルールを決めて作業を行う。

5: 患者の希望した作業を行う。

- 答え:4

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第97問

統合失調症について正しいのはどれか。

1: 男性が女性より3倍多い。

2: 緊張型では昏迷がみられる。

3: 病前性格は循環気質が多い。

4: 死亡率は健常者と同じである。

5: 妄想型は破瓜型より発症年齢が低い。

- 答え:2

- 科目:精神障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第99問

神経症性障害について正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 全般性不安障害では疾病利得がみられる。

2: 強迫行為では不合理と思いながらも繰り返し手を洗う。

3: 離人症では自分がとても重い病気ではないかと心配する。

4: 社交恐怖では自分が見捨てられるのではないかと心配する。

5: 予期不安ではパニック発作がまた起きるのではないかと心配する。

- 答え:2 ・5

- 科目:精神障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第96問

統合失調症について正しいのはどれか。

1: 前駆期から幻聴がみられる。

2: 慢性期に軽度の認知機能障害がみられる。

3: 家族の感情表出が少ないほど再発率は高くなる。

4: 発症から治療開始までの期間は予後と関連がない。

5: 急性期の治療で症状が軽快した場合は速やかに薬物治療を中止する。

- 答え:2

- 科目:精神障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

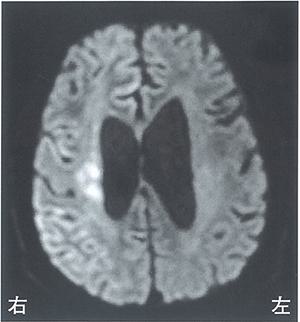

第53回午前:第1問

85歳の女性。右利き。突然の意識消失のため救急搬入された。入院後、意識は回復した。発症後2時間のMRI拡散強調像を示す。今後この患者に生じる可能性の高い症状はどれか。

1: 拮抗失行

2: 左右失認

3: 運動性失語

4: 社会的行動障害

5: 左半側空間無視

- 答え:5

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午後:第91問

正しい組合せはどれか。

1: 統合失調症-昏睡

2: 解離性障害-健忘

3: 強迫性障害-迂遠

4: パニック障害-保続

5: 双極性感情障害-粘着

- 答え:2

- 科目:精神障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第97問

統合失調症の症状で、薬物療法によって比較的改善しやすいのはどれか。

1: 1日中何もしない。

2: 喜怒哀楽を表さない。

3: 自分の殻に閉じこもる。

4: 身だしなみを気にしない。

5: 他人の声が自分に呼びかけてくる

- 答え:5

- 科目:精神障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午後:第71問

「世界が破滅する」といった世界没落体験のかたちをとって現れる精神分裂病(統合失調症)の症状はどれか。

1: 誇大妄想

2: 滅裂思考

3: 妄想気分

4: 妄想知覚

5: 妄想着想

- 答え:3

- 科目:精神障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第38問

11歳の女児。小学5年時の2学期から不登校となった。家から出て行くが校門に近づくと嘔気が出現し、校内に入れない状態が続いた。母親が付き添って登校したが、教室には入れず保健室登校となった。担任教師の依頼で相談医が母親とともに数回面接したのち、作業療法が必要と判断され開始された。作業療法開始時の目標で適切なのはどれか。2つ選べ。 ア.身体症状の改善イ.友達づくりの援助ウ.母親との関係の改善エ.不安への共感オ.安心できる場の提供

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:4 ・5

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第19問

55歳の男性。うつ病。職場で苦手なパソコン操作を行う業務を担当するようになり、不眠、意欲低下および抑うつ気分がみられるようになった。希死念慮も認められたため入院となった。入院後1か月経過し、作業療法が開始された。初回評価で優先度が高いのはどれか。2つ選べ。

1: 家族関係

2: 睡眠障害

3: 思考障害

4: 作業能力

5: 職場環境

- 答え:2 ・3

- 科目:気分障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第14問

50歳の男性。アルコール依存症。30歳代後半から仕事上のストレスで飲酒量が増えた。遅刻や欠勤を繰り返し、2年前にリストラされてからは昼夜を問わず連続飲酒の状態となった。妻に付き添われて精神科を受診し、アルコール専門病棟へ入院した。入院後2週経過し、離脱症状が落ち着いたため作業療法が開始された。この患者の導入期評価で優先度が高いのはどれか。

1: 認知機能

2: 作業能力

3: 金銭管理

4: 基礎体力

5: 対人関係

- 答え:4

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第20問

24歳の女性。自己愛性パーソナリティー障害。大学院を修了しサービス業に就いたが、自分より学歴の低い社員と同じ職場に配置されたことに腹を立て、上司に配置換えを要求した。客に尊大な態度を批判され、「なぜ自分が批判されるのか、配置換えの希望を無視した上司が悪い」と言い、怒りをあらわにした。その後、抑うつ感が強まり、自宅に引きこもるようになったため両親が精神科を受診させ、作業療法に通うことになった。作業療法士の対応で適切なのはどれか。

1: 作業の結果を積極的に賞賛する。

2: 学歴に見合った仕事を探す。

3: 競争や勝ち負けを重視する。

4: 失敗や葛藤を避ける。

5: 役割行動を促す。

- 答え:5

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午前:第19問

45歳の男性。統合失調症。自宅で単身生活をしている。精神症状は安定しているが、買い物に行くときを除き自宅に引きこもっている。週3回のヘルパーによる食事のサービスと惣菜による食事摂取をしている。偏食と間食が多く、身長167 cm、体重92 kgと肥満である。最近の血液検査の結果、脂質異常症と診断された。訪問作業療法における健康管理支援として適切なのはどれか。

1: 自炊を目指した調理訓練を提案する。

2: 抗精神病薬の変更を主治医に提案する。

3: 入院による生活リズムの改善を提案する。

4: 買い物はスタッフが代行することを提案する。

5: 散歩やストレッチなどの運動を取り入れることを提案する。

- 答え:5

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午後:第13問

16歳の女子。摂食障害。身長168 cm、体重61 kg。責任感が強く真面目な性格で、陸上部の活動にも熱心に取り組んでいた。大柄で体重が多いことを不満に思い、食事制限と過度な部活動の練習を始めた。体重が37 kgにまで減少し「太っているから誰にも会いたくない」と不登校気味になったため、見かねた両親に連れられ入院し、作業療法が開始された。この患者にみられる症状はどれか。

1: 解離症状

2: 広場恐怖

3: 離人症状

4: 被害関係妄想

5: ボディイメージの障害

- 答え:5

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午前:第14問

81歳の女性。1人暮らし。1年前からたびたび鍋をこがしたり同じ内容の電話を何回もかけたりすることがあった。娘が自宅を訪ねると、冷蔵庫の中に同じ食材がたくさん詰め込まれており、室内に衣服が散乱していた。本人が生気のない表情で座り込んでいたため来院した。この患者が外来作業療法に通うことになった。この時期の作業療法の目的で優先されるのはどれか。

1: 作業遂行機能

2: 対人関係

3: 知的機能

4: 役割遂行

5: 環境適応

- 答え:5

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第98問

精神科デイケアの対象でないのはどれか。

1: 自発性が低下している外傷性脳損傷患者

2: 年に1、2回の大発作をおこすてんかん患者

3: 希死念慮を言葉にするうつ病患者

4: 対人恐怖を有する神経症性障害患者

5: 自宅で過食のみられる摂食障害患者

- 答え:1

- 科目:基礎作業療法学・作業療法管理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第18問

35歳の女性。現在、6か月児の子育て中であるが、1か月前からテレビも新聞も見る気が起こらないほど周囲への興味・関心が低下し、子と触れ合うこともおっくうになった。物事の判断が鈍くなり、子育てに自信をなくし、自分を責め、ささいなことから不安になりやすくなったため、子を祖母に預けて精神科病院に入院した。入院翌日から不安の軽減を目的に作業療法が開始された。この患者に対する作業療法士の対応で適切なのはどれか。

1: 体力の増強を図る。

2: 趣味をみつけるよう促す。

3: 子育てへの関心を高める。

4: 日中の過ごし方を話し合う。

5: 共同作業で他者と役割を分担させる。

- 答え:4

- 科目:気分障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午後:第18問

16歳の女子。約6か月前から壁に向かってぶつぶつと独りで話をしている。悪口が聞こえる、と周囲を怖がる様子がみられ、学校に行かず自宅に閉じこもることが多くなった。両親に説得されて病院を受診したが、自分は病気ではないと治療に抵抗するため、ACT〈Assertive Community Treatment〉による訪問が開始された。この患者に優先すべきなのはどれか。

1: SSTを実施する。

2: 復学に向けた検討を行う。

3: 治療の必要性を納得させる。

4: 集団心理教育プログラムを行う。

5: 患者の興味を話題にして関係性を築く。

- 答え:5

- 科目:基礎作業療法学・作業療法管理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する