第57回午後第17問の類似問題

第36回午前:第27問

55歳の女性。精神分裂病(統合失調症)。29歳時に「『修道院に行けばお金をたくさんもらえる』という声が聞こえる」と言うようになり初回入院した。現在、4回目の入院中で、最近は病的な体験を述べることは減少したが、無為傾向が強いため、その改善を目的に作業療法が開始された。作業療法の初期評価で適切でないのはどれか。

1: 病的体験の影響

2: 対人関係の範囲

3: 興味・関心の内容

4: 指示理解の程度

5: 作業の巧緻性

- 答え:5

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第14問

45歳の女性。脊髄小脳変性症。ADLは自立している。独歩は可能で、会社へは電車で通勤している。最近ふらつきが多くなり、時に転倒することがあるという。この患者に指導する内容として適切なのはどれか。

1: 杖歩行

2: 片脚起立訓練

3: 下肢のスクワット訓練

4: 職場での車椅子の使用

5: リズムに合わせた歩行訓練

- 答え:3

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第82問

左小脳半球梗塞で生じやすい症状はどれか。

1: 右半身感覚障害

2: 右上下肢失調症

3: 左片麻痺

4: 聴覚障害

5: 構音障害

- 答え:5

- 科目:神経・筋系の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午後:第13問

29歳の女性。歩行困難を主訴に整形外科外来を受診したが、検査では異常は認められなかった。紹介されて精神科外来を受診し、入院することとなった。手足がふるえ、軽い麻痺のような脱力があり、自立歩行ができないため車椅子を使用している。立位保持や移乗に介助を必要とし、ADLはほぼ全介助である。この患者の障害はどれか。

1: 社会恐怖

2: 強迫性障害

3: 離人性障害

4: 転換性障害

5: パニック障害

- 答え:4

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第18問

29歳の女性。歩行困難を主訴に整形外科外来を受診したが器質的問題が認められなかったため、紹介によって精神科外来を受診し入院することとなった。手足が震え、軽い麻痺のような脱力があり、自立歩行ができないため車椅子を使用している。立位保持や移乗に介助を必要とし、ADLはほぼ全介助である。この時点の患者に対する作業療法で適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 自己洞察を促す。

2: 自己表現の機会を増やす。

3: 集団活動で役割を担わせる。

4: 自己中心的な依存は受け入れない。

5: 身体機能に対する治療的な介入を行う。

- 答え:2 ・5

- 解説:この問題では、転換性障害を持つ患者に対する適切な作業療法を選ぶことが求められています。転換性障害は心理的な問題が身体的症状として現れる症状であり、適切な治療環境や自己表現の機会を提供することが重要です。

- 自己洞察を促すことは、患者が自らの症状を身体疾患と考えることを強める危険性があるため、適切ではありません。

- 自己表現の機会を増やすことは、心理的葛藤を身体症状で表現するのではなく、適応的に表現をする体験を促すことができるため、適切な作業療法です。

- 集団活動で役割を担わせることは、脱力の症状があり自立歩行が難しい段階の患者には負担が大きく、適切ではありません。

- 自己中心的な依存は受け入れないという考え方は、患者が安心できる治療環境を整えることが基本である解離性障害の治療には適していません。この時期は、信頼できる治療環境を整えるため、自己中心的な依存があっても受容的に接することが適切です。

- 身体機能に対する治療的な介入を行うことは、関節可動域や筋力を回復させる目的で行われ、患者にとって信頼できる治療環境となるため、適切な作業療法です。

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午後:第15問

21歳の女性。統合失調症。大学に進学後1人暮らしをしていたが、4年生になっても就職先が決まらず、不眠と焦燥感が出現した。その後、他の学生から悪口を言われている声も聴こえ始め、アパートに閉じこもるようになった。母親が患者の異変に気付き精神科を受診させ休学となった。外来受診を継続し1か月半が経過したところで、外来での作業療法が処方された。この患者の作業療法導入時の面接内容として優先すべき項目はどれか。

1: 悪口の内容を確認する。

2: 家族に対する思いを尋ねる。

3: 一日の過ごし方を確認する。

4: 就職の不安について尋ねる。

5: 興味のある授業について尋ねる。

- 答え:3

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第5問

65歳の女性。脳幹部の梗塞で、発症2日後からベッドサイドでの作業療法が処方された。血圧は不安定で、意識レベルも変動している状態である。ベッドサイドでの作業療法の初回評価として適切なのはどれか。

1: 追視による眼球運動の評価

2: ベッド上での座位バランス評価

3: ミニメンタルステート検査

4: 簡易上肢機能検査(STEF)

5: 机上での線引きテスト

- 答え:1

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午前:第27問

発症後1か月の脳卒中片麻痺患者。2か月後に予定されている退院時の歩行能力の目標を設定するための情報として、優先度が最も低いと考えられるのはどれか。

1: 画像所見

2: 糖尿病の合併

3: 発症前のADL

4: 歩行能力の回復経過

5: Brunnstrom法ステージの回復経過

- 答え:2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第25問

55歳の女性。筋萎縮性側索硬化症。発症後5年経過し、在宅療養中。現在、座位時間は1日4~5時間。車椅子の駆動はかろうじて可能。夫と息子は自宅の一角で自営業を営んでいる。仕事の忙しい時間帯はヘルパーを頼んでいる。患者の話す声は、かろうじて聞き取れる程度である。この患者に対する日常生活改善のためのアプローチとして適切でないのはどれか。

1: コミュニケーション障害に備えて透明文字板の導入を検討する。

2: 下肢の痙縮を利用して、ツイスターで移動動作の介助を楽にする。

3: ベッド柵に鏡を取り付けて、入ってくる人が見えるようにする。

4: 環境制御装置の導入を検討する。

5: 介護者に連絡するための緊急連絡手段を検討する。

- 答え:2

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午後:第19問

32歳の女性。幼いころから落ち着きがなく、忘れ物も多かった。大学卒業後、医療事務の仕事に就いたが、仕事が忙しくなるとミスが多くなり、同僚にかんしゃくを起こすなど感情が不安定となった。仕事を休むことも多くなったため、職場の上司に勧められ、精神科を受診し、入院となった。2週後、情緒的に落ち着いたところで作業療法が開始された。この患者の作業療法で予測される行動はどれか。

1: 読書に没頭する。

2: 他者との接触を避ける。

3: 他者の作業種目に目移りする。

4: 物を置いた場所を何度も確認する。

5: 自分の作品の出来栄えに固執する。

- 答え:3

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第57問

発症早期の重度左片麻痺患者の歩行訓練における理学療法士の対応で適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 患者の左側から左上肢を抱え込む。

2: 患者の右前方から右上肢を持つ。

3: 患者の前方から両上肢を引く。

4: 患者の後方から両腋窩を支える。

5: 患者の正面から両肩を持つ。

- 答え:4 ・5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第52問

麻痺のない大脳半球損傷患者の病態と検査所見との組合せで適切なのはどれか。

1: 観念運動失行-お茶を入れるまねができない。

2: 観念失行-他者の指の形を模倣できない。

3: 運動維持困難-閉眼で舌を出させると目が開いてしまう。

4: 運動消去現象-感覚刺激に反応して片手を挙上できない。

5: 着衣失行-衣類のボタンやポケットの意味が分からない。

- 答え:3

- 科目:高次脳機能障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第20問

52歳の男性。統合失調症で精神科入院歴があるが、この9年間は治療中断しており、時々幻聴に影響された言動がみられる。医師の往診の後、何とか本人の同意を得て訪問支援開始となった。初回訪問時、居間で20分ほど落ち着いて話ができる状況である。初期の訪問において、作業療法士が最も留意すべきなのはどれか。

1: 服薬勧奨を積極的に行う。

2: 1日に複数回の訪問を行う。

3: 身の回りの整理整頓を促す。

4: 毎回違うスタッフが訪問する。

5: 本人の興味や関心事を把握する。

- 答え:5

- 解説:この問題では、統合失調症の患者に対して作業療法士が初期の訪問で最も留意すべきことを選ぶ必要があります。患者との関係性を築くことが重要であり、本人の興味や関心事を把握することが適切な作業活動選択に繋がります。

- 服薬は必要であるが、治療中断の理由が不明であり、薬物の種類と量が確定していない時期であるため、積極的な勧奨はできません。

- 患者は落ち着いて話せるのは20分程度であり、この時期に1日複数回の訪問を行うことは、患者にとって精神的負担が大きいため適切ではありません。

- 問題文には患者が身の回りの整頓をできていない様子は書かれておらず、この時点で患者の問題にないことは、初期の訪問で促す必要性はありません。

- 毎回違うスタッフが訪問に行くと、患者との治療的関係性を築きにくくなるため、適切ではありません。

- 初期の訪問では、適切な作業活動選択のために、本人の興味や関心事を把握する必要があります。これにより、幻聴に影響された言動などを作業活動によって抑えられる可能性があります。

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第5問

45歳の男性。脳出血による左片麻痺。Brunnstrom法ステージは上肢Ⅱ、下肢Ⅲ。感覚障害は中等度。非麻痺側機能はおおむね良好。裸足での歩行は可能であるが、安定性が低下し速度も遅い。麻痺側の遊脚相で分回し歩行と強い内反尖足が出現する。立脚中期の膝ロッキングがみられる。この患者に適した装具はどれか。

1: 長下肢装具

2: 金属支柱付膝装具

3: クレンザック足継手付短下肢装具

4: プラスチック短下肢装具(足継手なし)

5: 靴型装具(長靴)

- 答え:3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第12問

62歳の女性。約半年前から歩行中にふらつき、しゃべりにくいことに気付いていたが、最近これらの症状が悪化してきた。その他、四肢協調運動障害、頭部CTで小脳および脳幹萎縮を指摘されている。この症例の評価指標として適切でないのはどれか。

1: FBS

2: 踵膝試験

3: 鼻指鼻試験

4: FMA〈Fugl-Meyer assessment〉

5: SARA〈scale for the assessment and rating test〉

- 答え:4

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第50問

左半側無視の症状がある回復期の左片麻痺患者への生活指導で誤っているのはどれか。

1: 本人の関心があるものを左側に置くようにする。

2: 見落としがちなものはメモする習慣をつける。

3: 鏡を見せて体幹の傾きに気付かせる。

4: 入浴時に左上下肢をしっかりこするようにする。

5: 食事の始めにお盆のふちをたどるようにする。

- 答え:2

- 科目:高次脳機能障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午前:第3問

35歳の男性。右利き。バイク事故のため救急搬送された。頭部MRIのT2強調像にて両側前頭葉の眼窩面と背外側とに高信号域が認められた。約1か月後に退院。半側空間無視、記憶障害および視知覚障害はないが、脱抑制による職場でのトラブルが続き作業療法を開始した。この患者に行う評価で正しいのはどれか。

1: BADS

2: BIT

3: RBMT

4: SLTA

5: VPTA

- 答え:1

- 科目:高次脳機能障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午後:第11問

43歳の女性。高校の美術教師。2年前に乏突起神経膠腫を発症した。現在緩和ケア病棟で疼痛緩和の治療を受けている。作業療法時に「死んだらどうなるのでしょうか」と問いかけられた。対応として最も適切なのはどれか。

1: 「よく分かりません」

2: 「あなたはどう思っていますか」

3: 「気持ちを切り替えて、作業をしましょう」

4: 「そんなことは心配しなくても大丈夫ですよ」

5: 「何か楽しくなるようなことを考えましょう」

- 答え:2

- 解説:この問題では、乏突起神経膠腫を発症した患者が死に対する不安を表現しており、適切な対応を選ぶ必要がある。癌患者とのコミュニケーションでは、探索、承認、共感の3つのステップが重要である。

- 「よく分かりません」という回答は、治療者が個人の意見を述べているだけで、共感的態度を示していないため、適切ではない。

- 「あなたはどう思っていますか」と尋ねることは、患者の感情や考え方の背景を聞き出し、理解しようとする探索の対応であり、適切である。患者が心理背景を述べた後に、共感や承認を示す対応が理想的である。

- 患者の死への不安に対して、「気持ちを切り替えて、作業をしましょう」と話題転換を行うことは、探索や共感を行わず、適切でない対応である。

- 「そんなことは心配しなくても大丈夫ですよ」と言われると、患者は不安に思うこと自体を否定されたような気持ちになりかねるため、適切でない対応である。

- 「何か楽しくなるようなことを考えましょう」という発言は抽象的で、気分転換を促そうとした発言であっても、患者にとって取り繕った対応として受け止められることがあるため、適切でない。

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

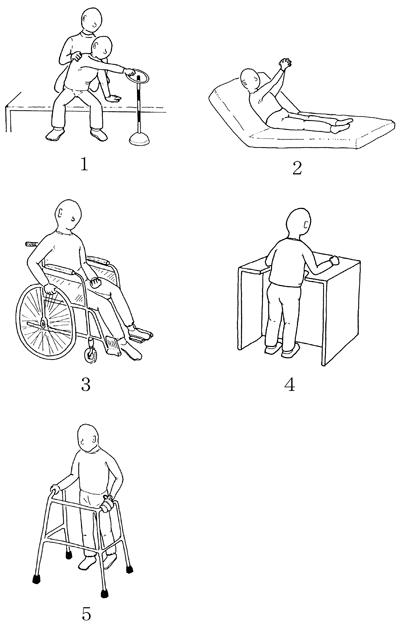

第38回午前:第9問

脳卒中による左片麻痺患者。発症後3週経過。ブルンストローム法ステージは上肢と下肢ともにⅡである。座位バランスが悪く更衣に時間がかかる。ベッドから車椅子の移乗時に膝折れがみられ介助が必要である。この患者へのバランス能力改善に適したのはどれか。

- 答え:1

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第39問

68歳の男性。21歳時に精神分裂病(統合失調症)を発症し入退院を数回繰り返した。50歳ころから症状が安定し家庭菜園をしながら弟の家族と同敷地内の離れ家で暮らしていた。今回、数年前からの多発性脳梗塞による認知症が進み、日常生活が困難となり、老人性認知症疾患療養病棟に入院した。作業療法場面での留意点で適切でないのはどれか。

1: 自動症

2: せん妄

3: 転倒

4: 脳卒中発作

5: 精神分裂病(統合失調症)の悪化

- 答え:1

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する