第57回午後第17問の類似問題

第37回午前:第72問

脳卒中片麻痺患者にみられる症状で転倒と関連が少ないのはどれか。

1: 痴呆

2: 深部感覚障害

3: 夜間せん妄

4: 視空間失認

5: 失語症

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第8問

45歳の女性。脊髄小脳変性症。ADLは自立している。独歩は可能で、会社へは電車で通勤している。最近ふらつきが多くなり、ときに転倒することがあるという。この患者に指導する内容として適切なのはどれか。

1: 背臥位でのストレッチ

2: 眼球運動による前庭刺激運動

3: 立位での下肢筋力増強

4: 外的リズムに合わせた平地歩行

5: T字杖を使用した応用歩行

- 答え:3

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第10問

62歳の女性。脳梗塞発症後3日目。早期の離床とADL獲得を目標に作業療法が開始された。初回の訪室時、目を閉じていたが呼びかけると開眼した。発語は聞き取れるが内容に一貫性がみられない。運動の指示に応じた動きは見られず、四肢は屈曲する傾向がある。バイタルサインは、体温37.1℃、脈拍は98/分、不整脈は認めず、血圧140/98 mmHg、経皮的動脈血酸素飽和度(SpO2)は98%であった。問いかけへの返答があいまいで自覚症状を十分に聴取できなかったため、主治医に確認した上で、リハビリテーションの中止基準(日本リハビリテーション医学会による)を遵守することを前提に離床させることとなった。作業療法開始後、中止する必要があるのはどれか。2つ選べ。

1: 脈拍が140/分を超えたとき

2: 不整脈が出現したとき

3: 拡張期血圧が110 mmHgとなったとき

4: 収縮期血圧が170 mmHgとなったとき

5: SpO2が95%になったとき

- 答え:1 ・2

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第18問

32歳の女性。統合失調症。大学卒業後商社に勤務していた。28歳ころから「心身ともに疲れる」と言うようになり、このころから幻聴が出現した。定期的に受診し服薬を続けていたが、1か月前から職場で自分の悪口を言われているような幻聴が増加したため休職し、外来作業療法が処方された。この患者の作業療法で優先するのはどれか。

1: 運動

2: 調理訓練

3: 通勤訓練

4: レザークラフト

5: セルフモニタリング

- 答え:5

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午前:第15問

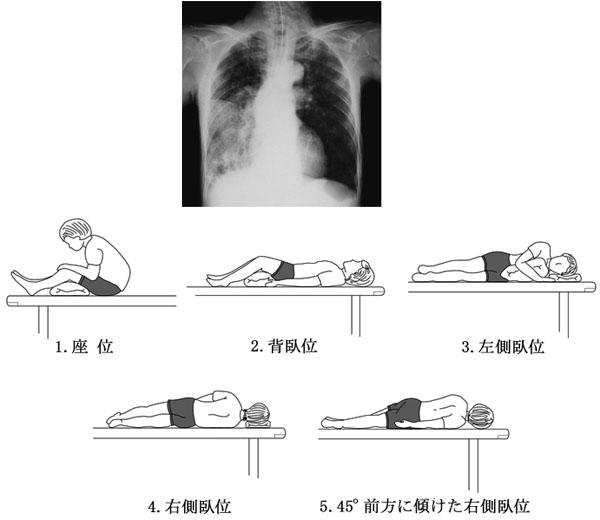

85歳の男性。脳梗塞の既往がある。2、3か月前から食事中にむせることが多くなっていた。3日前から元気がなく、昨晩から発熱と意識障害とがみられたため救急搬送され気管挿管の上、入院となった。体温38.0℃、呼吸数25/分、左胸部に肺胞呼吸音、右胸部に水泡音が聴取された。エックス線写真を示す。この患者の病変が生じている部位に痰が貯留している場合の排痰体位として最も適切なのはどれか。

- 答え:3

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第15問

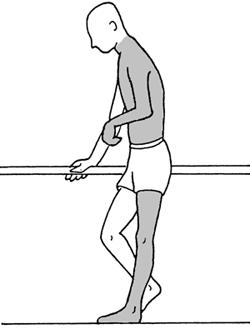

62歳の男性。脳出血による左片麻痺。発症後1か月で回復期リハビリテーション病棟に転棟した。左下肢のブルンストローム法ステージはIII。平行棒内にて片脚立位で図のような肢位を認めた。理学療法で適切でないのはどれか。

1: 左膝屈曲位での立位歩行訓練

2: 左下肢屈筋共同運動の促通

3: 左アキレス腱の持続的伸張

4: 膝装具を装着した立位歩行訓練

5: 患側の補高

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

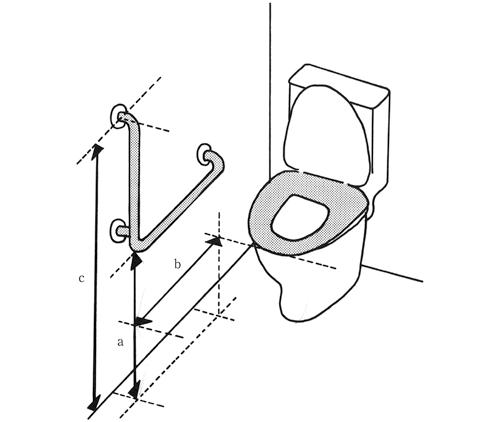

第52回午前:第13問

78歳の女性。脳梗塞による左片麻痺。身長160 cm。発症後7か月経過。便座上座位保持時、立ち上がり時および立位保持時には手すりが必要で、下衣着脱は手すりに右肩を当てて行う。トイレに図のようなL型手すりを設置する。設置位置の寸法で適切なのはどれか。

1: a:40 cm、b:50 cm、c:120 cm

2: a:65 cm、b:75 cm、c:150 cm

3: a:65 cm、b:25 cm、c:150 cm

4: a:80 cm、b:75 cm、c:150 cm

5: a:80 cm、b:25 cm、c:120 cm

- 答え:3

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第39問

8歳の男児。学習障害。外来通院で作業療法を実施。聴覚的短期記憶に問題があり学校での課題の取り組みに困難を示している。知能検査は下位検査にばらつきがあるが発達遅滞は認められない。作業療法を実施する上で適切でないのはどれか。

1: 課題に取り組んだ場合は積極的にほめる。

2: 視覚的な情報提示を多くする。

3: 繰り返し内容を口頭で説明する。

4: 指示は簡単にする。

5: 言われたことをノートに書くように指導する。

- 答え:3

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第12問

65歳の男性。脳卒中左片麻痺発症後3か月経過。ブルンストローム法ステージは上肢II、手指II、下肢II。左肩関節は一横指の亜脱臼があり、肩手症候群を合併している。左肩関節可動域は屈曲80°、外転60°、外旋10° と痛みを伴う制限がある。左半側空間無視があり、座位は患側前方へ傾き自立保持は不可能である。理学療法で適切でないのはどれか。

1: 肩手症候群に対するアームスリング装着

2: 座位での健側上肢体重支持練習

3: 長下肢装具を用いた平行棒内立位訓練

4: 患側下肢の随意運動促通

5: 患側片肘立ちの起き上がり動作練習

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第18問

82歳の女性。認知症。会社員の娘と認知症初期の夫との3人暮らしで、家族に介護されている。患者は興奮すると夫に暴言を吐き、物を投げつけ、不安が強くなると仕事中の娘に十数回電話する状況である。集団を嫌いデイサービスの利用は拒否していたため、訪問作業療法の指示が出た。まず行うべきなのはどれか。

1: 服薬指導

2: 家族への助言

3: 身体機能の維持

4: 趣味活動の拡大

5: 記憶障害の改善

- 答え:2

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第14問

76歳の女性、HDS-R(改訂長谷川式簡易知能評価スケール)が19点のAlzheimer型認知症。グループホームで異食や他の入居者への暴力がみられるようになり、対応困難で精神科病院に入院となった。作業療法中にみられる行動障害への対応で適切なのはどれか。

1: 患者に注意する。

2: 患者を説得する。

3: 行動を黙認する。

4: 行動を制止する。

5: 患者に理由を尋ねる。

- 答え:5

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午前:第26問

67歳の女性。数か月前から、「子どもが枕元に座っている」と言うようになった。最近では歩行が小刻みになってきて転びやすくなり、物忘れが目立つようになった。疾患として考えられるのはどれか。2つ選べ。 ア.Alzheimer型認知症イ.Pick病ウ.血管性認知症エ.Lewy(レビー)小体型認知症オ.遅発性統合失調症

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:3 ・4

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

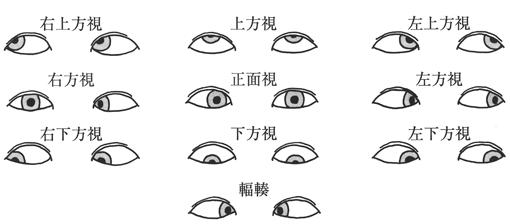

第56回午後:第5問

56歳の男性。頭痛と複視を自覚し脳神経内科を受診した。頭部MRIで右脳幹部に腫瘍性病変を指摘された。対座法で観察した眼球運動を図に示す。障害されている脳神経はどれか。

1: 右動眼神経のみ

2: 右滑車神経のみ

3: 右外転神経のみ

4: 右動眼神経と右滑車神経

5: 右動眼神経と右外転神経

- 答え:3

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第26問

74歳の女性。Alzheimer型老年認知症。約6年前から、朝食の内容を昼には忘れてしまう。最近、貯金通帳の置き場所を忘れ、長女夫婦が盗んだと非難することが多くなり、「他人が勝手に玄関から入ってくる」と訴え入院となった。入院後は落ち着き、作業療法を実施することになった。この患者の 6 年前にみられた障害はどれか。

1: 即時記憶障害

2: 近時記憶障害

3: 遠隔記憶障害

4: 記憶錯語

5: 健忘失語

- 答え:2

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

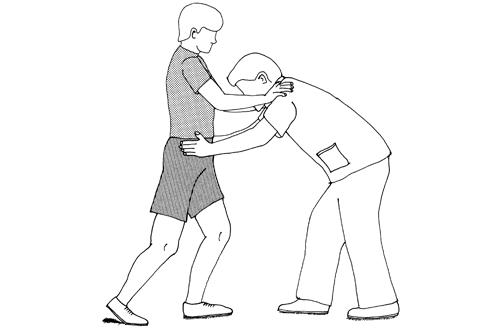

第52回午後:第18問

53歳の女性。脳出血による右片麻痺で、発症後6週経過。Brunnstrom法ステージは上肢、手指、下肢ともにⅣ。両足をそろえた位置から理学療法士を両上肢で押しながら図のように左足を一歩前に出す運動を行っている。この目的として誤っているのはどれか。

1: 歩幅の拡大

2: 歩隔の拡大

3: 右側の殿筋強化

4: 右側の下腿三頭筋の強化

5: 右側の上肢肩甲帯の安定化

- 答え:2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午前:第8問

62歳の男性。5年前に脊髄小脳変性症と診断され、徐々に歩行障害が進行している。体幹失調が顕著で、下肢には協調運動障害があるが筋力は保たれている。歩隔をやや広くすることで左右方向は安定しているが、前後方向への振り子様の歩容がみられる。最近になって自力歩行が困難となり、理学療法で歩行器を用いた歩行を練習している。この患者の歩行器に工夫すべき点で適切なのはどれか。

1: サドル付型を用いる。

2: ピックアップ型を用いる。

3: 歩行器は軽量のものを選ぶ。

4: 上肢支持面の側方に重錘を装着する。

5: 上肢支持面は前腕部で支持できる高さにする。

- 答え:5

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第12問

42歳の女性。多発性硬化症。両側視神経萎縮を伴う四肢麻痺で移動は車椅子レベル。筋力低下が強く徒手筋力テストで上肢近位部は3+、遠位部は4。有痛性けいれんがある。作業療法で実施困難なのはどれか。 ア.七宝焼きでピアスを作る。イ.刻印面の小さな刻印で小銭入れの模様をつける。ウ.卓上織機でミニマフラーを作る。エ.ひも作りで小皿を作る。オ.ざる編みで籐カゴを作る。

1: ア、イ

2: ア、オ

3: イ、ウ

4: ウ、エ

5: エ、オ

- 答え:1

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第26問

40歳の女性。精神分裂病(統合失調症)。19歳で発病し8回の入院歴がある。調子のよいときは家事の手伝いができていた。今回、いとこの結婚式の話を聞いてから言動がまとまらなくなり、「結婚しろ」という幻聴があり、他家を訪問するようになったので入院した。入院1か月後、落ち着きはないが、幻聴は軽減し作業療法の依頼があった。初回面接における作業療法士の対応で適切でないのはどれか。

1: 過去の入院理由を聞く。

2: 家事の手伝いの内容を聞く。

3: 退院後の生活に対する考えを聞く。

4: 幻聴の内容について聞く。

5: 作業内容についての希望を聞く。

- 答え:4

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

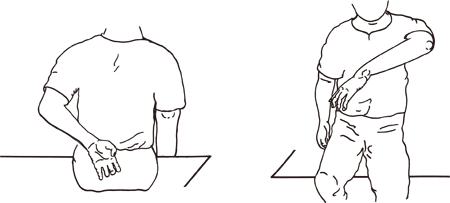

第57回午後:第4問

40歳の男性。脳梗塞による左片麻痺。「手を腰の後ろに回してください」、「肘を曲げずに腕を前から水平位まで上げてください」の指示に左上肢はそれぞれ図のようになった。左上肢の状態として適切なのはどれか。

1: 基本的共同運動の最初の要素が出現している。

2: 痙縮の発現期である。

3: 痙縮が最も強い時期である。

4: 基本的共同運動から逸脱した運動が出現している。

5: 分離運動が自由に可能である。

- 答え:4

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第19問

35歳の女性。四肢のしびれで発症し、視力障害、不全四肢麻痺、体性感覚障害および息苦しさの増悪と寛解を繰り返した。小脳症状はない。MRIでは脳脊髄白質に多発性・散在性の脱髄斑が認められた。理学療法で適切なのはどれか。

1: 胸郭の可動性拡大運動

2: ボルグ指数で「きつい」運動

3: しびれに対するホットパック

4: 水温38~39℃の水中歩行訓練

5: 下肢に重錘を装着しての歩行訓練

- 答え:1

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する