第55回午前第17問の類似問題

第39回午前:第24問

50歳の男性。筋萎縮性側索硬化症。発症後5年経過し、歩行は自立しているが、更衣、入浴動作に介助が必要である。この時期の理学療法で正しいのはどれか。2つ選べ。 ア.高負荷での筋力増強訓練イ.頸椎固定装具の作製ウ.電動車椅子の操作エ.呼吸筋群の強化訓練オ.上肢の関節可動域訓練

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:4 ・5

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午前:第15問

45歳の男性。筋萎縮性側索硬化症。発症から1年経過している。ADLは自立しているが、主に下肢の筋力低下、バランス不良および鶏歩が認められる。理学療法で適切なのはどれか。

1: 車椅子操作の練習

2: 下肢の漸増抵抗運動

3: 両松葉杖での歩行練習

4: 感覚再教育によるバランス練習

5: プラスチックAFOを装着した歩行練習

- 答え:5

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第18問

29歳の女性。歩行困難を主訴に整形外科外来を受診したが器質的問題が認められなかったため、紹介によって精神科外来を受診し入院することとなった。手足が震え、軽い麻痺のような脱力があり、自立歩行ができないため車椅子を使用している。立位保持や移乗に介助を必要とし、ADLはほぼ全介助である。この時点の患者に対する作業療法で適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 自己洞察を促す。

2: 自己表現の機会を増やす。

3: 集団活動で役割を担わせる。

4: 自己中心的な依存は受け入れない。

5: 身体機能に対する治療的な介入を行う。

- 答え:2 ・5

- 解説:この問題では、転換性障害を持つ患者に対する適切な作業療法を選ぶことが求められています。転換性障害は心理的な問題が身体的症状として現れる症状であり、適切な治療環境や自己表現の機会を提供することが重要です。

- 自己洞察を促すことは、患者が自らの症状を身体疾患と考えることを強める危険性があるため、適切ではありません。

- 自己表現の機会を増やすことは、心理的葛藤を身体症状で表現するのではなく、適応的に表現をする体験を促すことができるため、適切な作業療法です。

- 集団活動で役割を担わせることは、脱力の症状があり自立歩行が難しい段階の患者には負担が大きく、適切ではありません。

- 自己中心的な依存は受け入れないという考え方は、患者が安心できる治療環境を整えることが基本である解離性障害の治療には適していません。この時期は、信頼できる治療環境を整えるため、自己中心的な依存があっても受容的に接することが適切です。

- 身体機能に対する治療的な介入を行うことは、関節可動域や筋力を回復させる目的で行われ、患者にとって信頼できる治療環境となるため、適切な作業療法です。

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第39問

70歳の独居女性。脳梗塞による右片麻痺。発症から3か月入院しリハビリテーションを受け、退院後2年経過。ブルンストローム法ステージは上肢・下肢ともにIII。屋内は短下肢装具、屋外は短下肢装具と杖とを使用して歩行。コミュニケーションは良好。在宅における指導で適切でないのはどれか。

1: 分離運動の獲得

2: 関節可動域の維持

3: 歩行能力の向上

4: 生活リズムの確立

5: 生活環境の整備

- 答え:1

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第14問

70歳の男性。身長180 cm、体重90 kg。脳梗塞のため麻痺肢に内反尖足がみられる。10 mであれば独歩可能であるが、軽度の分回し歩行となる。意識してゆっくりと歩けば分回しを軽減することは可能であるが、遊脚相の股関節屈曲は増加し立脚中期に膝過伸展がみられる。2動作前型で屋外歩行の自立を目標に理学療法を進めている。この患者に適切なのはどれか。

1: 装具は不要

2: 軟性足装具

3: プラスチック短下肢装具(ショートタイプ、継手なし)

4: プラスチック短下肢装具(つま先までの標準型、継手なし)

5: 金属支柱付短下肢装具

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第32問

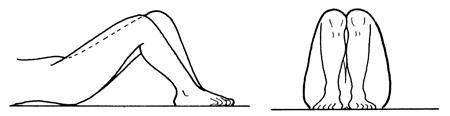

55歳の女性。若年時から跛行がある。ここ数年で右股関節痛が増悪し来院した。運動麻痺、感覚障害はなく、整形外科的手術の既往もない。背臥位、膝屈曲位で図のような肢位がみられた。異常がみられない評価項目はどれか。

1: 股関節の関節可動域

2: 棘果長

3: 下肢の徒手筋力テスト

4: 下肢深部腱反射

5: 大腿周径

- 答え:4

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第11問

72歳の女性。関節リウマチ。SteinbrockerのステージⅢ、クラス3。訪問リハビリテーションを行っている。最近、新たに後頸部痛と歩きにくさとを訴えている。この患者への対応として適切でないのはどれか。

1: 転倒予防の指導を行う。

2: 頸部の可動域運動を行う。

3: 調理の際に椅子の使用を勧める。

4: 高い枕を用いないよう指導する。

5: 柔らかいマットレスを避けるよう指導する。

- 答え:2

- 解説:この問題では、関節リウマチの患者である72歳の女性が後頸部痛と歩きにくさを訴えており、適切でない対応を選ぶ必要があります。選択肢の中で、頸部の可動域運動を行うことが適切でない対応です。

- 転倒予防の指導を行うことは適切な対応です。歩きにくさを訴えている患者に対して、転倒のリスクを減らすための指導を行うことは重要です。

- 頸部の可動域運動を行うことは適切でない対応です。関節リウマチの患者に対して、無理な運動を行うことは症状の悪化を招く可能性があります。適切な運動やストレッチを専門家と相談して決定することが望ましいです。

- 調理の際に椅子の使用を勧めることは適切な対応です。立ち仕事が困難な患者に対して、椅子を使用して調理を行うことで、負担を軽減することができます。

- 高い枕を用いないよう指導することは適切な対応です。後頸部痛を訴える患者に対して、高い枕は頸部に負担をかける可能性があるため、適切な高さの枕を使用することが望ましいです。

- 柔らかいマットレスを避けるよう指導することは適切な対応です。柔らかいマットレスは、関節リウマチの患者にとって関節への負担が大きくなる可能性があるため、適切な硬さのマットレスを使用することが望ましいです。

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第65問

多発性硬化症患者の理学療法で適切なのはどれか。

1: 球後視神経炎では眼帯をして運動療法を行う。

2: 有痛性強直性痙攣に対して超音波療法を行う。

3: Lhermitte徴候に対して神経筋促通手技を行う。

4: Uhthoff現象が出現しないような運動負荷を行う。

5: ステロイドパルス療法では直後から筋力増強運動を行う。

- 答え:4

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午後:第7問

63歳の女性。主婦。関節リウマチ。発症後半年が経過した。SteinbrockerのステージⅡ、クラス2。料理など家事全般を好み、熱心に行ってきた。立ち仕事が多く、最近膝痛が出現した。この患者に対する作業療法の留意点で適切なのはどれか。

1: 膝伸展固定装具を装着する。

2: 片手でフライパンを使うよう指導する。

3: 家事は一度にまとめて行うよう指導する。

4: 筋力強化は等尺性収縮運動を中心に行う。

5: 関節可動域訓練は最終域感を超えるようにする。

- 答え:4

- 解説:この問題では、63歳の女性で関節リウマチを持つ患者に対する作業療法の留意点を問うています。SteinbrockerのステージⅡ、クラス2の患者は、軽度の軟骨下骨の破壊や関節周囲の筋萎縮があり、関節運動は制限されてもよいが関節変形は認めない状態です。適切な作業療法の留意点は、筋力強化を等尺性収縮運動を中心に行うことです。

- 膝伸展固定装具を装着することは、長時間同一肢位を保つと疼痛を増悪させる可能性があるため、適切ではありません。

- 関節保護のため、フライパンは両上肢で用いることが望ましい。片手でフライパンを使うよう指導するのは適切ではありません。

- 家事は一度にまとめて行わず、短時間に分けて行い、安静も取り入れるように指導することが適切です。この選択肢は間違いです。

- 等尺性収縮運動は、関節の動きを伴わず筋肉の全長が変化しない運動であり、関節自体にかかる負担を軽減できるため、関節リウマチ患者に適応しやすい。この選択肢は正しいです。

- 関節リウマチ患者に対しては、関節保護のため、関節可動域訓練は愛護的に行う。最終域感を超えるようにするのは適切ではありません。

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第2問

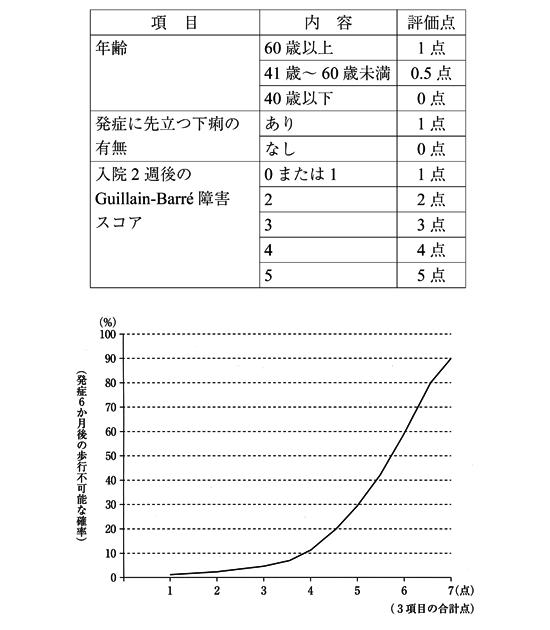

32歳の女性。下痢症状の後に四肢の脱力が出現したGuillain-Barré症候群で、入院2週後のGuillain-Barré障害スコアが5(人工呼吸管理)であった。グラフは表の3項目の合計点と歩行の関係を示す。この患者が発症6か月後に歩行不可能な確率はどれか。

1: 20%

2: 30%

3: 60%

4: 80%

5: 90%

- 答え:3

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午後:第85問

多発性硬化症で正しいのはどれか。

1: 階段状に増悪する。

2: 温熱によって症状が悪化する。

3: 深部腱反射が消失する。

4: 50、60歳代で好発する。

5: 女性より男性に多く発症する。

- 答え:2

- 科目:神経・筋系の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午前:第20問

38歳の男性。30歳ころから歩行時にふらふらする感じを自覚していた。最近、階段昇降で手すりが必要となり、構音障害と上肢の協調性低下も出現した。症状が徐々に進行し、屋内つたい歩きとなったため入院した。意識は清明。知能は正常である。感覚障害はなく、病的反射も認めない。兄も同様の症状を呈している。臨床所見として認められるのはどれか。2つ選べ。

1: 企図振戦

2: 膝踵試験異常

3: Romberg徴候

4: Lhermitte徴候

5: ミオトニア現象

- 答え:1 ・2

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第9問

78歳の女性。脳梗塞発症後に中等度の左片麻痺を呈した。回復期リハビリテーション病棟を経て自宅での生活に戻っている。現在、家族の促しがあれば1 kmの歩行が可能であるが、日常生活ではあまり外出しない。この患者への理学療法で適切なのはどれか。

1: トレッドミル歩行

2: 電動車椅子の導入

3: 屋外での歩行練習

4: 左片麻痺の回復促進

5: 不整地でのバランス練習

- 答え:3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午後:第11問

30歳の女性。多発性硬化症によるL1レベル以下の対麻痺の増悪を認め、Danielsらの徒手筋力テストで下肢筋力は2となったが、ステロイドパルス療法でようやく症状の進行が止まった。この時期における理学療法で適切なのはどれか。

1: 上肢筋力増強訓練

2: 下肢筋力増強訓練

3: 関節可動域訓練

4: 座位持久性訓練

5: 立位訓練

- 答え:3

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午前:第53問

初発の多発性硬化症患者の作業療法で適切でないのはどれか。 ア.環境温度を25℃以下に設定する。イ.視覚障害に対して点字訓練を開始する。ウ.漸増抵抗運動での筋力増強訓練を行う。エ.痙縮筋の持続伸張を行う。オ.抑うつに対して心理的サポートを行う。

1: ア、イ

2: ア、オ

3: イ、ウ

4: ウ、エ

5: エ、オ

- 答え:3

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午前:第22問

65歳の男性。Parkinson病。両上肢の振戦、全身のこわばり及びすくみ足現象がある。入院中の薬物療法と運動療法によって室内歩行が可能になったが、転倒の危険がある。退院前指導として適切でないのはどれか。

1: 便所に手すりを設置する。

2: 掛け布団を軽いものに変える。

3: 歩行開始前に柔軟体操を行う。

4: 便座の高さを膝の位置よりも高くする。

5: 床のじゅうたんを柔らかいものに変える。

- 答え:5

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午後:第10問

45歳の男性。半年前から左上肢遠位部の脱力、3か月前から左上肢の筋萎縮と右上肢の脱力、さらに最近歩行障害と構音障害を認めるようになり、神経内科で筋萎縮性側索硬化症と診断された。現時点で認められる可能性が高いのはどれか。

1: 褥 瘡

2: 振動覚低下

3: 眼球運動障害

4: 膀胱直腸障害

5: Hoffmann反射陽性

- 答え:5

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午前:第20問

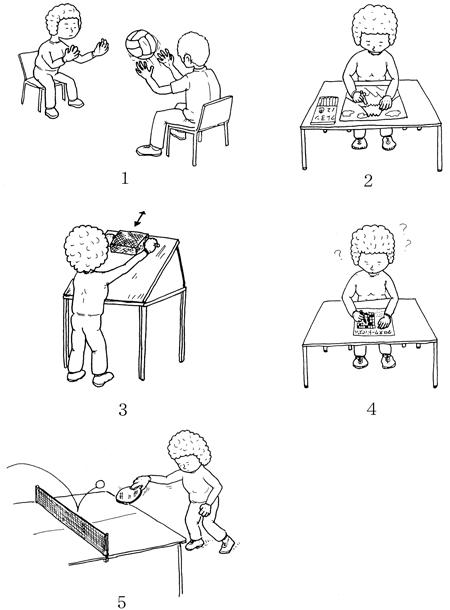

67歳の女性。Parkinson病。Yahrの重症度分類ステージIII。屋内では伝い歩きをしている。運動機能維持を目的とした作業療法で適切なのはどれか。2つ選べ。

- 答え:1 ・3

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第85問

多発性硬化症の理学療法で誤っているのはどれか。

1: 痙縮に対して寒冷療法を行う。

2: 麻痺に応じて装具療法を行う。

3: 不随意運動には重錘を装着する。

4: 筋力増強訓練は高負荷低頻度で行う。

5: 視力障害には他の感覚による代償訓練を行う。

- 答え:4

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第12問

62歳の女性。約半年前から歩行中にふらつき、しゃべりにくいことに気付いていたが、最近これらの症状が悪化してきた。その他、四肢協調運動障害、頭部CTで小脳および脳幹萎縮を指摘されている。この症例の評価指標として適切でないのはどれか。

1: FBS

2: 踵膝試験

3: 鼻指鼻試験

4: FMA〈Fugl-Meyer assessment〉

5: SARA〈scale for the assessment and rating test〉

- 答え:4

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する