第54回午後第14問の類似問題

第54回午前:第83問

絞扼性神経障害における障害部位と症候の組合せで正しいのはどれか。

1: 手根管――下垂手

2: 足根管――足背の異常感覚

3: 梨状筋――下腿内側の異常感覚

4: 肘部管――涙滴徴候

5: 腓骨頭――下垂足

- 答え:5

- 解説:絞扼性神経障害は、特定の部位で神経が圧迫されることによって生じる症状であり、障害部位によって症状が異なります。この問題では、それぞれの部位での絞扼性神経障害と症候の組合せについて問われています。

- 手根管での絞扼性神経障害(手根管症候群)は、正中神経が障害されることで母指球筋の萎縮や対立障害、つまみ動作障害、示指・中指のしびれなどが生じます。下垂手は橈骨神経高位麻痺によって生じるため、この選択肢は正しくありません。

- 足根管での絞扼性神経障害(足根管症候群)は、脛骨神経が障害されることで足底部から足趾にかけての放散痛や足根管部痛が生じます。足背の異常感覚は腓骨神経絞扼障害によって生じるため、この選択肢は正しくありません。

- 梨状筋での絞扼性神経障害(梨状筋症候群)は、坐骨神経が障害されることで坐骨神経支配領域(大腿・下腿後面、下腿外側)の疼痛・知覚異常が生じます。下腿内側の感覚障害はHunter管(内転筋管)症候群によって生じるため、この選択肢は正しくありません。

- 肘部管での絞扼性神経障害(肘部管症候群)は、尺骨神経が障害されることで鷲手が生じ、Froment徴候陽性となります。涙滴徴候(teardrop sign)は正中神経低位麻痺によって生じるため、この選択肢は正しくありません。

- 腓骨頭での絞扼性神経障害(腓骨神経絞扼障害)は、腓骨神経が障害されることで下垂足や足背と第5趾以外の足趾背側にかけての感覚障害が生じます。この選択肢は正しい組合せです。

- 科目:神経・筋系の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第23問

65歳の男性。右大腿骨骨幹部骨折。プレート固定術後3週経過。右股関節拘縮がみられる。可動域増大を目的として超音波療法を施行した。誤っているのはどれか。

1: 1MHzの周波数を使用する。

2: 導子の速度は1~2 cm/秒である。

3: 照射面積は導子面積の約4倍である。

4: 2W/cm2の強度で行う。

5: 治療面に対し導子を垂直に当てる。

- 答え:3

- 科目:物理療法

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第11問

38歳の女性。32歳時に四肢脱力が出現、多発性硬化症の診断を受け寛解と増悪を繰り返している。2週前に痙縮を伴った上肢の麻痺にて入院。大量ステロイドによるパルス療法を行った。この時点での痙縮の治療手段で正しいのはどれか。

1: 超音波療法

2: 赤外線療法

3: 低周波療法

4: ホットパック

5: パラフィン療法

- 答え:3

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第4問

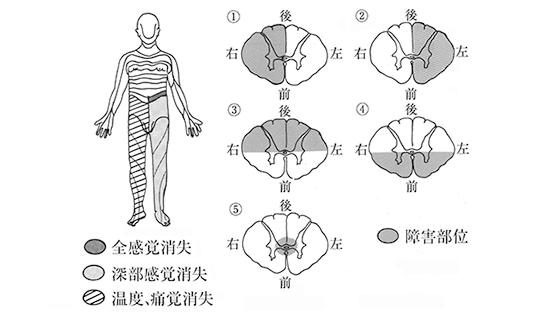

身体図のような感覚障害を呈する場合に考えられる脊髄の障害部位はどれか。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

5: ⑤

- 答え:2

- 科目:作業療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第14問

40歳の女性。筋萎縮性側索硬化症。上肢近位筋の筋力4、遠位筋の筋力3、下肢の筋力4。最近、肺炎を2回起こしている。この患者の調理動作として適切でないのはどれか。

1: 皮むき器で大根の皮をむく。

2: 電子レンジで食品を温める。

3: ざるを用いてめん類をゆでる。

4: 台ふきんで調理台をふく。

5: 調理用ハサミで野菜を切る。

- 答え:5

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第8問

72歳の女性。転倒し、左手をついた。左手関節部に疼痛と腫脹が生じ、近くの病院を受診し徒手整復後ギプス固定を受けた。骨癒合後の画像示す。手関節尺屈により尺骨頭部の疼痛とクリック音がする。手指の機能障害はない。生じている合併症で考えられるのはどれか。

1: 反射性交感神経性ジストロフィー

2: 尺骨突き上げ症候群

3: 長母指伸筋腱断裂

4: 正中神経損傷

5: 月状骨脱臼

- 答え:2

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午後:第90問

腰部椎間板ヘルニアでみられないのはどれか。

1: アキレス腱反射亢進

2: ラセーグ徴候陽性

3: 体幹前屈制限

4: 排尿障害

5: 疼痛性側弯

- 答え:1

- 科目:骨関節障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午後:第5問

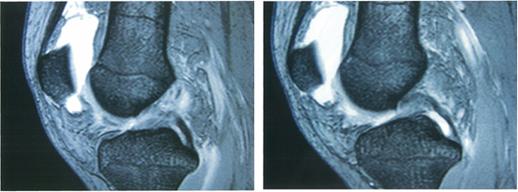

18歳の男性。サッカーの試合中に方向転換しようとして膝関節をひねり、疼痛のため歩行不能となった。翌日に撮像したMRIを示す。この患者で認められないのはどれか。

1: 膝蓋跳動

2: Nテスト陽性

3: 前方引き出し徴候

4: 後方引き出し徴候

5: ラックマンテスト陽性

- 答え:4

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

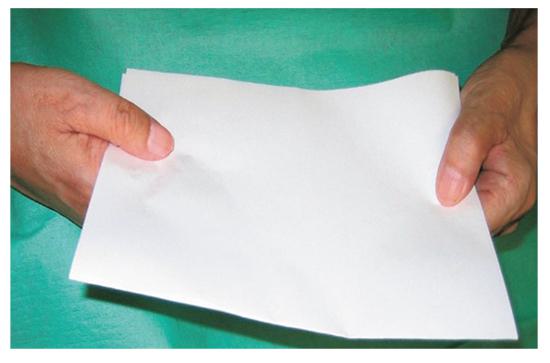

第52回午後:第6問

58歳の男性。両手の母指と示指で紙をつまみ、左右に引っ張ったときの写真を示す。考えられる末梢神経障害はどれか。

1: 右Guyon管症候群

2: 右手根管症候群

3: 右後骨間神経麻痺

4: 左前骨間神経麻痺

5: 左肘部管症候群

- 答え:5

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午後:第6問

58歳の男性。生来健康であったが、突然のめまいと歩行困難で救急搬送された。脳梗塞の診断で理学療法が開始された。理学療法の初期評価では、めまい、眼振とともに、右側には小脳性の運動失調、Horner症候群および顔面の温痛覚障害がみられた。左側には上下肢の温痛覚障害がみられたが深部感覚は保たれていた。この患者が立位をとったところ、不安定で突進するような現象(pulsion)がみられるために介助が必要であった。この現象がみられる方向はどれか。

1: 後方

2: 前方

3: 右側方

4: 左側方

5: 全方向

- 答え:3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第14問

70歳の男性。身長180 cm、体重90 kg。脳梗塞のため麻痺肢に内反尖足がみられる。10 mであれば独歩可能であるが、軽度の分回し歩行となる。意識してゆっくりと歩けば分回しを軽減することは可能であるが、遊脚相の股関節屈曲は増加し立脚中期に膝過伸展がみられる。2動作前型で屋外歩行の自立を目標に理学療法を進めている。この患者に適切なのはどれか。

1: 装具は不要

2: 軟性足装具

3: プラスチック短下肢装具(ショートタイプ、継手なし)

4: プラスチック短下肢装具(つま先までの標準型、継手なし)

5: 金属支柱付短下肢装具

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第24問

55歳の女性。筋萎縮性側索硬化症。発症後5年経過し、在宅療養中。現在、座位時間は1日4~5時間。車椅子の駆動はかろうじて可能。夫と息子は自宅の一角で自営業を営んでいる。仕事の忙しい時間帯はヘルパーを頼んでいる。患者の話す声は、かろうじて聞き取れる程度である。この患者の作業療法で適切でないのはどれか。

1: 四肢の関節可動域訓練

2: モビールを吹く呼吸筋強化

3: ブロックでつまみ動作の訓練

4: 治療用パテで手指の筋力維持

5: 紙ヤスリで感覚再教育訓練

- 答え:5

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午前:第13問

60歳の男性。両下肢のしびれと間欠性跛行とを認める。足背動脈の触知は可能で、体幹を前屈することによって歩行が容易となる。症状を改善するのに適している装具はどれか。

1: Boston型装具

2: Jewett型装具

3: Milwaukee型装具

4: Steindler型装具

5: Williams型装具

- 答え:5

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第13問

58歳の男性。両手の母指と示指で紙をつまみ、左右に引っ張ったときの写真を示す。考えられる末梢神経障害はどれか。

1: 右Guyon管症候群

2: 右後骨間神経麻痺

3: 左前骨間神経麻痺

4: 右手根管症候群

5: 左肘部管症候群

- 答え:5

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

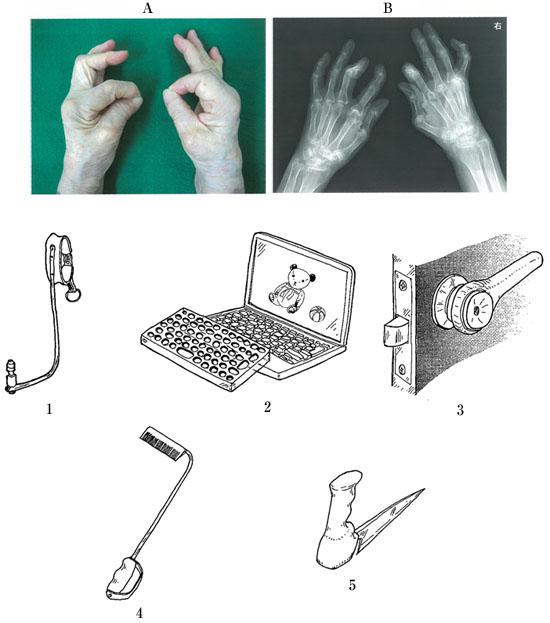

第45回午後:第7問

68歳の女性。関節リウマチ。右利き。夫との2人暮らし。肩関節と肘関節とに可動域制限はない。膝関節痛の鎮痛のために座薬を用いている。手関節痛が強いときには夫が家事を行っているが、できるだけ自分でやりたいという気持ちが強い。手指の写真(A)とエックス線写真(B)とを示す。この患者に対する自助具で適切なのはどれか。2つ選べ。

- 答え:3 ・5

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午後:第5問

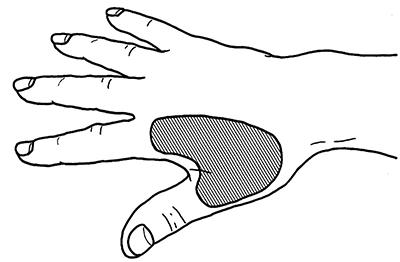

車椅子乗車中に体幹を右に傾けたまま寝てしまい、アームレストに右上腕外側を長時間圧迫していた。目が覚めると、図のように右手の斜線部分に感覚鈍麻を認めた。絞扼性損傷を受けた神経はどれか。

1: 腋窩神経

2: 筋皮神経

3: 尺骨神経

4: 正中神経

5: 橈骨神経

- 答え:5

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する