第36回午前第9問の類似問題

第38回午前:第74問

痙直型両麻痺児の理学療法において促通すべき運動・反射はどれか。2つ選べ。 ア.背臥位で股関節内転運動イ.座位で股関節内旋運動ウ.座位で骨盤前傾運動エ.立位で下肢相反運動オ.立位で陽性支持反射

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:3 ・4

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第76問

痙直型両麻痺児の歩行の特徴で誤っているのはどれか。

1: 体幹の側方動揺が大きい。

2: 股・膝関節の屈曲が大きい。

3: 股関節が内転位になりやすい。

4: 足先から接地する。

5: 上肢は伸展位をとる。

- 答え:5

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午後:第11問

5歳の男児。脳性麻痺。麻痺のタイプは痙直型両麻痺であり、図のように両手支持なしで座ることができる。この児で骨盤後傾を修正し、座位姿勢の改善を図るために最もストレッチが必要な筋はどれか。

1: ハムストリングス

2: 大腿筋膜張筋

3: 大腿直筋

4: 前脛骨筋

5: 薄筋

- 答え:1

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第46問

正常発達の生後7か月児にみられる反射・反応で正しいのはどれか。

1: 対称性緊張性頸反射

2: モロー反射

3: 手掌把握反射

4: 後方パラシュート反応

5: ホッピング反応

- 答え:1

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第72問

痙直型両麻痺児の歩行の特徴で正しいのはどれか。

1: 体幹の動揺は少ない。

2: 肩関節は内転位になりやすい。

3: 肘関節は伸展位になりやすい。

4: 股関節は内転位になりやすい。

5: 膝関節は伸展位になりやすい。

- 答え:4

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午前:第12問

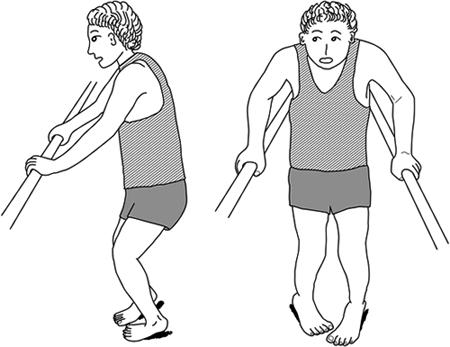

4歳の男児。痙直型両麻痺。GMFCS(gross motor function classification system)レベルⅢ。立位姿勢を図に示す。理学療法で適切なのはどれか。

1: 股関節内旋筋の促通

2: ハムストリングスの促通

3: 腹筋群と殿筋群の同時収縮の促通

4: 長下肢装具の使用

5: 両側T字杖の使用

- 答え:3

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午後:第37問

重度の痙直型四肢麻痺児に起こりやすいのはどれか。2つ選べ。

1: 前腕回外拘縮

2: 中手指節間関節伸展拘縮

3: 脊柱側弯変形

4: 股関節外転拘縮

5: 膝関節屈曲拘縮

- 答え:3 ・5

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第16問

4歳の女児。脳性麻痺。座位保持姿勢を図に示す。姿勢の特徴で正しいのはどれか。

1: 片麻痺が疑われる。

2: 重心は前方に偏位している。

3: ハムストリングスの短縮が疑われる。

4: 対称性緊張性頸反射の影響がみられる。

5: 頸部の立ち直り反応の低下が疑われる。

- 答え:3

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

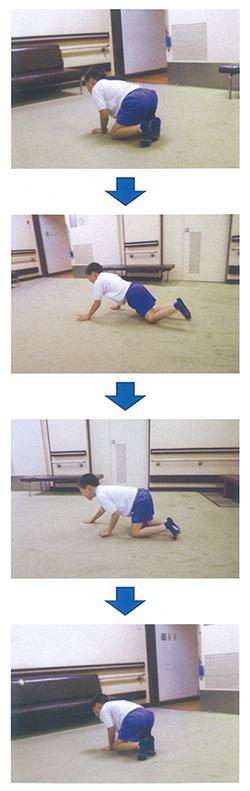

第53回午前:第9問

7歳の男児。脳性麻痺の痙直型両麻痺。GMFCSレベルⅢ。床上を前方へ移動する様子を示す。考えられる状態はどれか。

1: 頭部保持能力の低下

2: 両側上肢の支持能力の低下

3: 下部体幹の支持能力の低下

4: 両側肩甲帯周囲筋の筋緊張低下

5: 左右股関節の交互分離運動能力の低下

- 答え:5

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第31問

1歳2か月の男児。6か月健康診査で運動発達遅滞を指摘され、地域の療育センターを紹介された。痙直型両麻痺と診断され、週1回の外来理学療法が開始された。現在、首が座り上肢を支持して数秒間のみ円背姿勢で床座位保持が可能となった。この時期のホームプログラムとして適切なのはどれか。

1: 下肢の保護伸展反応の促通

2: 上肢の他動的可動域訓練

3: 腹臥位での体幹伸展運動

4: 四つ這い位保持訓練

5: 介助歩行

- 答え:3

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

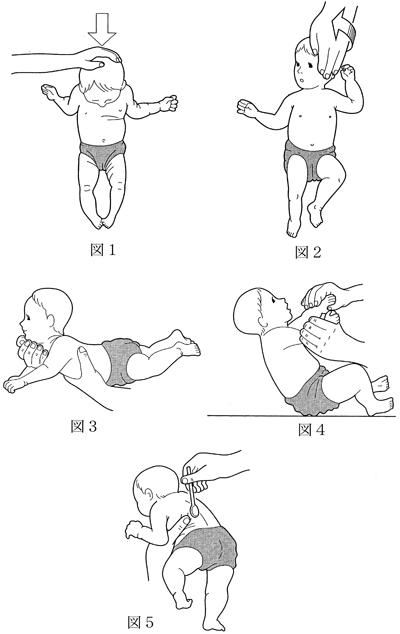

第39回午前:第10問

小児の姿勢反射の検査手技と反射との組合せで正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 図1-モロー反射

2: 図2-非対称性緊張性頸反射

3: 図3-ランドー反射

4: 図4-緊張性迷路反射

5: 図5-ガラント反射

- 答え:2 ・3

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第69問

脳性麻痺の病型と運動療法との組合せで誤っているのはどれか。

1: 緊張性アテトーゼ-左右対称的なブリッジ運動

2: 痙直型片麻痺-連合反応を促通

3: 痙直型四肢麻痺─共同運動を抑制した分離運動

4: 失調型─膝関節軽度屈曲位での立位保持運動

5: 痙直型両麻痺─両下肢の交互運動

- 答え:2

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第76問

痙直型両麻痺児の理学療法で正しいのはどれか。

1: 股関節伸筋の抑制

2: ハムストリングスの促通

3: 股関節外転筋の抑制

4: 下腿三頭筋の抑制

5: 足指屈筋群の促通

- 答え:4

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

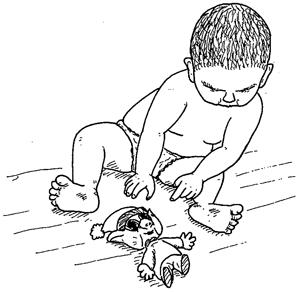

第45回午前:第4問

生後6か月の健常乳児。お座りで遊んでいるときに図のような姿勢となった。観察された反射・反応で適切なのはどれか。

1: Moro反射

2: 陽性支持反応

3: 保護伸展反応

4: 頭部の立ち直り反応

5: 非対称性緊張性頸反射

- 答え:4

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第14問

65歳の男性。脳梗塞による右片麻痺。発症後3か月経過。歩行は自立しているが、痙縮が強く内反尖足と反張膝を示す。理学療法で適切でないのはどれか。2つ選べ。 ア.ハムストリングスの持続的伸張イ.大腿四頭筋の筋力増強ウ.膝関節軽度屈曲位での体重支持エ.下腿三頭筋の持続的伸張オ.足関節背屈筋群のタッピング

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:1 ・2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午前:第9問

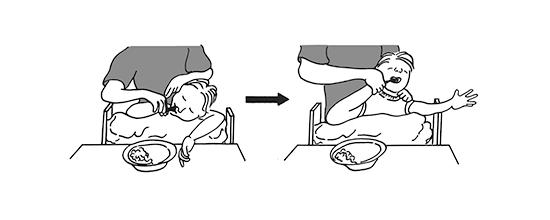

アテトーゼ型脳性麻痺児の食事の様子を図に示す。スプーンを口に近づけると図のような姿勢になってしまう。この児に出現している原始反射はどれか。

1: 探索反射

2: Galant反射

3: 交差伸展反射

4: 手の把握反射

5: 対称性緊張性頸反射

- 答え:5

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第25問

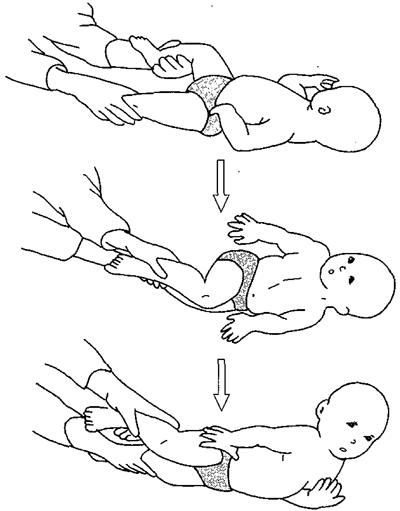

図は乳児の寝返りの誘発反応を示している。正しいのはどれか。

1: 対称性緊張性頸反射が残存していると誘発されない。

2: 正常発達では9か月以降にみられる反応である。

3: この反応を統合する中枢は延髄にある。

4: この反応は股関節屈曲で誘発される。

5: 立ち直り反応の誘発に利用される。

- 答え:5

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午後:第47問

Down症児の初期の腹臥位での移動の特徴はどれか。

1: 股関節の外転

2: 伸展側下肢の尖足傾向

3: 上肢の過剰な引き込み

4: 緊張性迷路反射の残存

5: 下肢運動の交互性の欠如

- 答え:1

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午後:第91問

脳性麻痺で誤っているのはどれか。

1: 痙直型四肢麻痺では出生時から筋緊張が高い。

2: 痙直型両麻痺では上肢よりも下肢の障害が強い。

3: アテトーゼ型では緊張性頸反射の影響を受ける。

4: 精神的緊張でアテトーゼ型の不随意運動は増強する。

5: アテトーゼ型四肢麻痺では下肢よりも上肢の障害が強い。

- 答え:1

- 科目:小児の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午前:第60問

脳卒中片麻痺の病的共同運動で正しいのはどれか。

1: 肩甲骨挙上に伴う肘関節伸展

2: 肘関節屈曲に伴う手関節背屈

3: 股関節外転に伴う膝関節伸展

4: 股関節内旋に伴う膝関節屈曲

5: 膝関節屈曲に伴う足関節背屈

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する