第52回午後第13問の類似問題

第42回午前:第22問

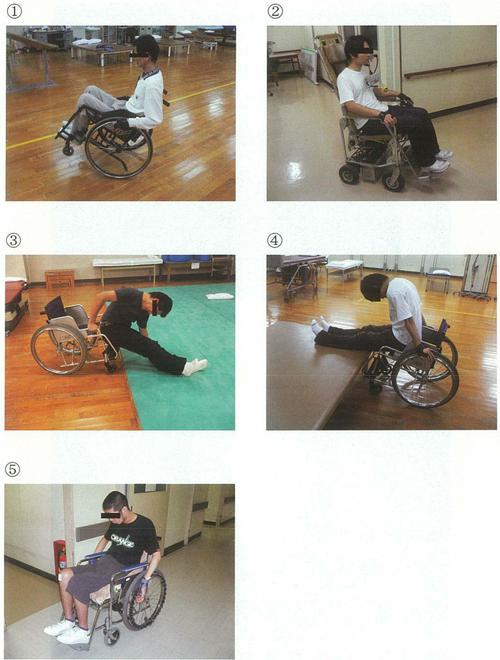

22歳の男性。6か月前にバイク事故で頸髄損傷となった。徒手筋力テスト上腕二頭筋が右5・左4、上腕三頭筋が右1・左1、長橈側手根伸筋が右2・左1であった。下肢は両側とも完全麻痺で、感覚脱失であった。バイタルサインは安定していた。車椅子訓練(別冊No.3①~⑤)を別に示す。正しいのはどれか。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

5: ⑤

- 答え:5

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第4問

65歳の女性。脳出血発症後5週の左片麻痺。高血圧で降圧薬を服用中。訓練前の血圧は158/92 mmHg(安静座位)であったが、平行棒内歩行訓練直後の血圧は200/128 mmHg(座位)であった。めまいなどの自覚症状は訴えなかった。アンダーソン改訂基準に基づいた理学療法士の対応として適切なのはどれか。

1: その日の訓練を中止し主治医に連絡する。

2: 血圧をモニターしながら訓練を続ける。

3: 訓練を一時中止し様子をみる。

4: 歩行を中止し座位での訓練内容に変更する。

5: 歩行を中止し臥位での訓練内容に変更する。

- 答え:1

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午前:第49問

歩行訓練で正しいのはどれか。

1: 脳性麻痺では四つ這いが可能となってから開始する。

2: 関節リウマチの歩行浴は免荷のため頸下浸水とする。

3: 脊髄小脳変性症の失調症では足部へ重錘を負荷する。

4: 脳卒中片麻痺では症状が固定してから下肢装具を使用する。

5: 二分脊椎で機能レベルがL5の場合はRGO(reciprocating gait orthosis)が適応となる。

- 答え:3

- 科目:運動療法基礎

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第57問

発症早期の重度左片麻痺患者の歩行訓練における理学療法士の対応で適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 患者の左側から左上肢を抱え込む。

2: 患者の右前方から右上肢を持つ。

3: 患者の前方から両上肢を引く。

4: 患者の後方から両腋窩を支える。

5: 患者の正面から両肩を持つ。

- 答え:4 ・5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第11問

51歳の男性。仕事中に3 mの高さから転落し、外傷性脳損傷を生じ入院した。受傷2週後から作業療法を開始した。3か月が経過し運動麻痺はみられなかったが、日付がわからない、1日のスケジュールを理解できない、感情のコントロールが難しい、複雑な作業は混乱してしまうなどの状態が続いた。作業療法で適切なのはどれか。

1: 静かな環境で行う。

2: 新規課題を毎日与える。

3: 複数の作業療法士で担当する。

4: 不適切な言動には繰り返し注意する。

5: 集団でのレクリエーション活動を導入する。

- 答え:1

- 解説:この患者は外傷性脳損傷により記憶障害、前頭葉機能障害、遂行機能障害が見られるため、静かな環境で行う作業療法が適切である。

- 静かな環境で行うことは、感情のコントロールが難しい患者にとって適切であり、外界からの刺激量を調節し感情の高ぶりが生じにくくなる。

- 新規課題を毎日与えることは、この患者にとって混乱を招く可能性があるため適切ではない。長期的に慣れ親しんだ活動が適する。

- 複数の作業療法士で担当することは、患者が混乱する可能性があるため適切ではない。担当する作業療法士は一人とし、作業の指示も統一した方法で行うべきである。

- 不適切な言動に対して繰り返し注意することは、患者の感情を逆なでする可能性があるため適切ではない。注意する際は、自尊心を損なわないように配慮するべきである。

- 集団でのレクリエーション活動は、作業が複雑になりやすく、処理すべき情報も過多となるため、個別対応のほうが望ましい。

- 科目:高次脳機能障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午後:第8問

20代の男性。頸髄損傷完全麻痺(Zancolliの四肢麻痺上肢機能分類C6B2)。仰臥位から長座位へ垂直方向の起き上がり動作獲得のために練習を行っている。図に示す肢位で肩甲帯を左右に振り重心を移動することを繰り返す。正常以上の関節可動域拡大を目的とした関節運動はどれか。

1: 頸部伸展

2: 肩甲骨外転

3: 肩関節水平伸展

4: 肩関節内旋

5: 肩関節外旋

- 答え:3

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第87問

脳卒中による片麻痺患者に対する両側支柱付短下肢装具で正しいのはどれか。

1: 急性期には適応とならない。

2: 痙縮の強い尖足には適応となる。

3: 重度の感覚障害は適応とならない。

4: 内反防止には内側にTストラップを用いる。

5: クレンザック継手の背屈角度は5°刻みで調整する。

- 答え:2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第11問

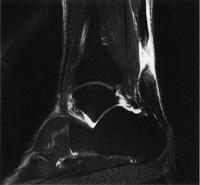

37歳の男性。サッカー中に右踵の上を蹴られたような感じとともに疼痛が出現し、片脚起立が不能となった。下腿後面の遠位部に疼痛と腫脹とを認める。右下腿部のMRIを示す。この病態で陽性になる徴候はどれか。

1: Apleyテスト

2: Lasègueテスト

3: Lachmanテスト

4: Thompsonテスト

5: McMurrayテスト

- 答え:4

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午前:第9問

57歳の男性。視床出血後に表在感覚と深部感覚との障害を認める。運動麻痺は認めない。この患者に行う知覚再教育で誤っているのはどれか。

1: 開眼で代償させる。

2: 運動や動作は可能な限りゆっくり行う。

3: 15分程度の知覚再教育を一日に数回行う。

4: 識別素材を固定し、患側手を動かして識別させる。

5: 書字の際に、筆記具と手との接触個所で筆記具の特徴を感じさせる。

- 答え:1

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午前:第10問

42歳の女性。多発性硬化症による両側視神経炎を伴う四肢麻痺。筋力低下が進行し、移動には車椅子を使用している。Danielsらの徒手筋力テストでは上肢近位部3+、遠位部4。有痛性けいれんがある。この患者に対する作業療法で適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 木工作業で本棚を作る。

2: 七宝焼きでピアスを作る。

3: ざる編みで籐カゴを作る。

4: 卓上編み機でマフラーを編む。

5: 小さな刻印で革に模様をつける。

- 答え:3 ・4

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午前:第4問

38歳の男性。オートバイ運転中に転倒し腰背部を強打して、脊髄損傷と診断された。T12以下の感覚鈍麻を認める。筋力はMMTで上肢はすべて5、下肢はすべて0である。肛門周囲の感覚は残存している。この患者のASIA機能障害尺度はどれか。

1: A

2: B

3: C

4: D

5: E

- 答え:2

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午後:第11問

55歳の男性。筋萎縮性側索硬化症。1年前から通勤時に右足がつまずくようになった。最近は意識して膝を上にあげて歩行している。腰椎MRIでは病的所見はなく、針筋電図所見では両側の前脛骨筋に右側優位の神経原性変化を認めた。適切な対応はどれか。

1: 座位時は足を挙上しておく。

2: 移動時に車椅子を利用する。

3: 立ち上がり運動を繰り返す。

4: 前脛骨筋に治療的電気刺激を行う。

5: 右側プラスチック短下肢装具を装着する。

- 答え:5

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第26問

65歳の男性。脊髄小脳変性症。四肢の企図振戦があり、起立および歩行は可能であるが、方向転換ではバランスを崩しやすい。適切な運動療法はどれか。

1: 棒体操

2: ロフストランド杖による4点歩行

3: 手拍子のリズムに合わせた歩行

4: ボール上座位バランス

5: モンキーウォーク

- 答え:5

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第85問

長下肢装具の適応はどれか。

1: 筋萎縮性側索硬化症

2: 第2腰髄残存レベルの脊髄損傷

3: 関節リウマチで人工膝関節置換術後

4: 外傷性股関節後方脱臼で坐骨神経麻痺

5: 下肢Brunnstrom法ステージIVの脳卒中片麻痺

- 答え:2

- 科目:義肢・装具

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第13問

56歳の男性。閉塞性動脈硬化症。半年前から左下腿から足部にかけて冷感と痛みが発現し、歩行距離も低下している。検査法と結果の組合せで正しいのはどれか。

1: 立位体前屈―――――痛みの軽減

2: 足背動脈の触診―――リズムの不整

3: 足関節上腕血圧比――1.2以上

4: 両下肢の下垂試験――感覚異常の出現

5: トレッドミル歩行――間欠性跛行の出現

- 答え:5

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第6問

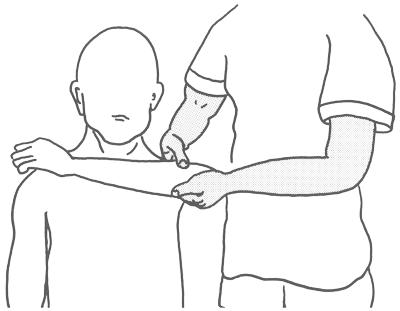

30歳の男性。頸髄損傷完全麻痺(第6頸髄まで機能残存)。上腕三頭筋の筋力検査を行う場面を図に示す。代償運動が出現しないように作業療法士が最も抑制すべき運動はどれか。

1: 体幹屈曲

2: 肩関節屈曲

3: 肩関節外転

4: 肩関節外旋

5: 前腕回内

- 答え:4

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第14問

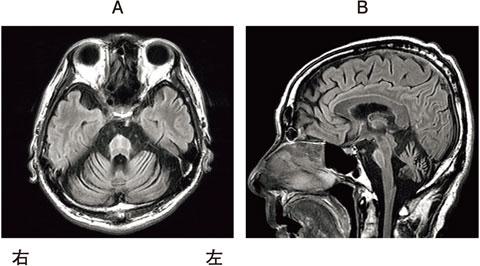

60歳の男性。7年前から歩行時にふらつきを自覚し、6年前から話し方が単調で途切れ途切れとなり膀胱直腸障害と起立性低血圧を認めた。四肢の固縮や振戦が徐々に進行し、2年前から車椅子で移動するようになった。最近、声が小さくなり呼吸困難感を訴えるようになった。頭部MRIのFLAIR画像で水平断(A)および矢状断(B)を示す。この疾患で合併する可能性が高いのはどれか。

1: 失 語

2: 拮抗失行

3: 声帯麻痺

4: 下方注視麻痺

5: 他人の手徴候

- 答え:3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午前:第10問

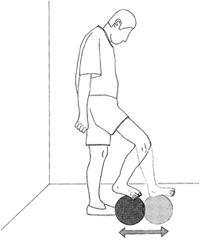

脳卒中右片麻痺患者に対する訓練を図に示す。患者はボールに右足を乗せ、ボールを前後に転がしている。訓練目的として誤っているのはどれか。

1: 立位バランス改善

2: 腹筋・背筋の協調運動

3: 麻痺側下肢の支持性向上

4: 麻痺側下肢の屈筋強化

5: 非麻痺側下肢の伸筋強化

- 答え:3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第9問

54歳の男性。労働災害による頸髄損傷。受傷後6か月経過。起立性低血圧あり、褥瘡なし。筋力は三角筋4、上腕二頭筋3、上腕三頭筋0、回内筋3、腕橈骨筋3、長橈側手根伸筋3、手関節及び手指屈筋群は0、体幹筋0、下肢筋0であった。家屋改造をしているが、居間や廊下幅が狭いとの訴えがある。この患者の機能残存レベルはどれか。

1: 第4頸髄節

2: 第5頸髄節

3: 第6頸髄節

4: 第7頸髄節

5: 第8頸髄節

- 答え:3

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第92問

脊髄損傷(完全麻痺)の機能残存レベルと可能なADLとの組合せで誤っているのはどれか。

1: 第5頸髄節-自助具を用いた食事動作

2: 第6頸髄節-下腹部叩打による排尿動作

3: 第7頸髄節-自動車の運転

4: 第6胸髄節-長下肢装具・松葉杖を用いての四点歩行

5: 第4腰髄節-短下肢装具・松葉杖を用いての屋外歩行

- 答え:4

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する