答えを一括表示

全ての問題カードで答えと解説を同時に展開します。

もう一度押すと全てのカードの答えをまとめて非表示に戻せます。

表示中

理学療法士問題表示

理学療法士国家試験

検索元問題

第52回 午前 第18問

20件の類似問題

85歳の女性。脳梗塞による左片麻痺。歩行練習中に下肢装具の条件を変えて歩行を比較したところ、底屈制動を......

広告

74

第59回 午前

|

理学療法士・作業療法士共通問題

重要

健常成人の歩行で重心が最も高くなる時期はどれか。

1

初期接地

2

荷重応答期

3

立脚中期

4

立脚終期

5

前遊脚期

13

第54回 午後

|

理学療法士実地問題

最重要

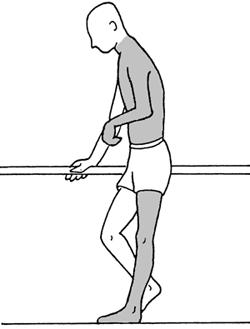

75歳の男性。脳梗塞による左片麻痺。発症後1か月で回復期リハビリテーション病棟に転棟した。平行棒内歩行にて立脚相で図のような状況を呈した。立位歩行練習時の患側への対応で適切でないのはどれか。

1

踵部の補高

2

短下肢装具の使用

3

膝屈曲位での立位保持練習

4

前脛骨筋の治療的電気刺激

5

下腿三頭筋へのタッピング

16

第42回 午前

|

理学療法士実地問題

最重要

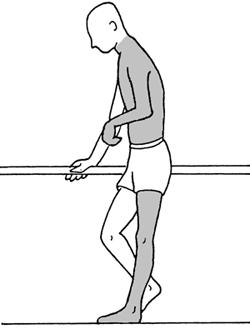

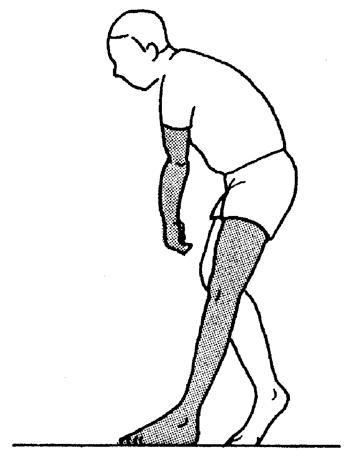

65歳の男性。脳梗塞による左片麻痺。発症後3か月。1か月前から平行棒内で歩行練習を行っている。現在の歩行パターンを図に示した。この症例における歩行の特徴として誤っているのはどれか。

1

患側の立脚初期に過度の股関節外旋が生じている。

2

患側肢では足趾接地が踵接地の前に生じている。

3

患側の遊脚期に過度の膝関節屈曲が生じている。

4

患側の遊脚期に股関節外転分回しが生じている。

5

患側肢に内側ホイップが生じている。

42

第39回 午前

|

理学療法士専門問題

最重要

脳卒中痙性片麻痺の歩行の特徴について正しいのはどれか。

1

分回し歩行

2

加速歩行

3

小刻み歩行

4

健側立脚期の短縮

5

患側足尖内側縁での接地

9

第59回 午前

|

理学療法士実地問題

最重要

55歳の女性。右利き。脳梗塞による左片麻痺。発症15日目のBrunnstrom法ステージは上肢Ⅲ、手指Ⅲ、下肢Ⅲ。歩行中、左膝折れや反張膝はないが軽度の内反尖足を認める。感覚障害および高次脳機能障害を認めない。早期に移動能力を獲得するために最も適切な装具はどれか。

1

靴型装具

2

硬性膝装具

3

短下肢装具

4

長下肢装具

5

骨盤帯付長下肢装具

広告

7

第48回 午前

|

理学療法士実地問題

最重要

82歳の女性。脳卒中後の右片麻痺。プラスチック製短下肢装具を装着してT字杖歩行が可能である。装具は足尖までの長さで足継手はない。Brunnstrom法ステージでは上肢Ⅳ、下肢Ⅴ。右立脚後期が歩行周期の中で極端に短く安定性も低下している。装具に修正を加えたところ歩容は改善した。装具に加えた修正はどれか。

1

装具の高さをヒラメ筋の起始部付近まで低くした。

2

足関節部の固定性を強化(コリュゲーション)した。

3

中足指節関節部から遠位を切除した。

4

アーチサポートを挿入した。

5

足部のベルクロの固定を緩めた。

41

第34回 午前

|

理学療法士専門問題

最重要

脳卒中片麻痺による痙性歩行の患肢の特徴で誤っているのはどれか。

1

立脚期の短縮

2

遊脚期の股関節内旋

3

尖 足

4

足部の内反

5

反張膝

2

第57回 午前

|

理学療法士実地問題

最重要

74歳の女性。左片麻痺。Brunnstrom法ステージ上肢Ⅱ、下肢Ⅲ。患側の筋緊張は低く、随意的な筋収縮もわずかにみられる程度である。平行棒内立位は中等度介助が必要で、左下肢は膝伸展位を保持することが困難で、体重をかけると膝折れが生じる。診療録の問題指向型医療記録の記載でassessment(評価)はどれか。

1

左下肢の筋力が低下している。

2

左下肢の筋力増強練習を行う。

3

左下肢の筋緊張が低下している。

4

左下肢に長下肢装具を使用し立位練習を行う。

5

左下肢の筋緊張低下により体重支持力が低下している。

15

第40回 午前

|

理学療法士実地問題

最重要

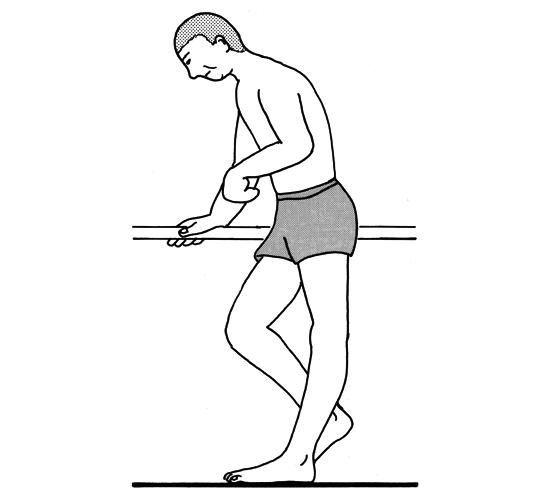

62歳の男性。脳出血による左片麻痺。発症後1か月で回復期リハビリテーション病棟に転棟した。左下肢のブルンストローム法ステージはIII。平行棒内にて片脚立位で図のような肢位を認めた。理学療法で適切でないのはどれか。

1

左膝屈曲位での立位歩行訓練

2

左下肢屈筋共同運動の促通

3

左アキレス腱の持続的伸張

4

膝装具を装着した立位歩行訓練

5

患側の補高

31

第45回 午前

|

理学療法士専門問題

最重要

脳卒中片麻痺患者の歩行時麻痺側下肢の特徴はどれか。2つ選べ。

1

立脚相の足内側接地

2

立脚相の膝関節外側動揺

3

遊脚相の内反尖足

4

遊脚相の膝関節過伸展

5

遊脚相の股関節外転外旋

広告

18

第52回 午後

|

理学療法士実地問題

最重要

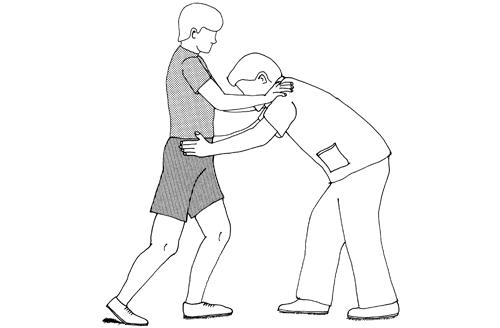

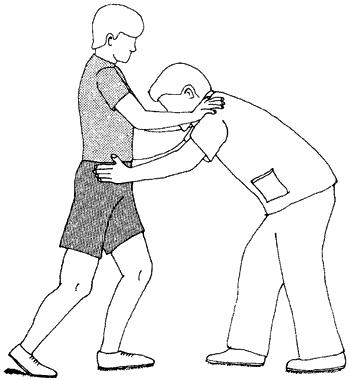

53歳の女性。脳出血による右片麻痺で、発症後6週経過。Brunnstrom法ステージは上肢、手指、下肢ともにⅣ。両足をそろえた位置から理学療法士を両上肢で押しながら図のように左足を一歩前に出す運動を行っている。この目的として誤っているのはどれか。

1

歩幅の拡大

2

歩隔の拡大

3

右側の殿筋強化

4

右側の下腿三頭筋の強化

5

右側の上肢肩甲帯の安定化

13

第47回 午後

|

理学療法士実地問題

重要

70歳の男性。視床出血による右片麻痺。ダブルクレンザック足継ぎ手に外側Tストラップがついた装具を処方され、装具の静的な適合判定を行った後に歩行練習を開始した。歩行時の麻痺側立脚中期に膝の過伸展が観察されたが、装具を調整したことでこの現象は消失した。装具の調整方法として適切なのはどれか。

1

金属支柱の強度を増した。

2

下腿半月を深くした。

3

足継ぎ手後方の調節ロッドを押し込んだ。

4

足継ぎ手前方の調節ロッドを押し込んだ。

5

足継ぎ手の位置を後方へずらした。

7

第51回 午後

|

理学療法士実地問題

最重要

79歳の女性。脳卒中後の左片麻痺。プラスチックAFOを装着してT字杖歩行が可能である。装具は足尖までの長さで足継手はない。Brunnstrom法ステージでは上肢Ⅳ、下肢Ⅴ。左立脚後期が歩行周期の中で極端に短く安定性も低下している。歩容を改善するために有用な方法はどれか。

1

外側フレアを付ける。

2

足部のベルクロの固定を緩める。

3

装具の高さを下腿中央付近まで低くする。

4

装具の中足指節関節部から遠位部を切除する。

5

足関節部の固定性を強化(コリュゲーション)する。

27

第36回 午前

|

理学療法士専門問題

最重要

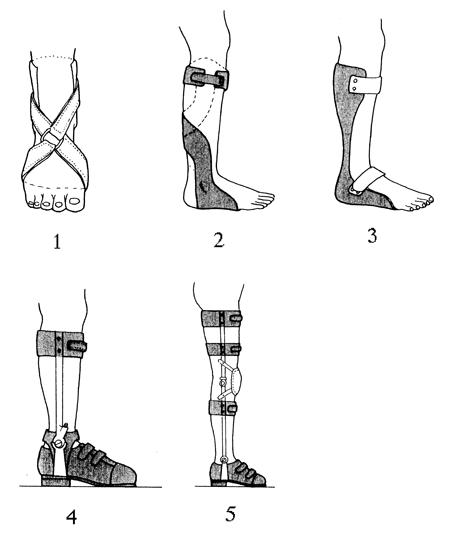

65歳の男性。脳卒中による右片麻痺。発症後3か月経過。下肢のブルンストローム法ステージIII。多点杖で歩行訓練を行っているが、下腿三頭筋の痙縮が強く、内反尖足が顕著である。適切な装具はどれか。

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

5

第36回 午前

|

理学療法士実地問題

最重要

脳卒中による左片麻痺患者で、麻痺側立脚相に図のような異常歩行がみられた。理学療法で誤っているのはどれか。

1

麻痺側に荷重してのブリッジ

2

腹筋群の促通

3

下腿三頭筋の持続的伸張

4

背屈制限付き短下肢装具の使用

5

足背屈筋群の機能的電気刺激

広告

11

第46回 午後

|

理学療法士実地問題

最重要

53歳の女性。脳出血による右片麻痺で、発症後6週経過。Brunnstrom法ステージは上肢、手指、下肢ともにIV。両足をそろえた位置から理学療法士を両上肢で押しながら図のように左足を一歩前に出す運動を行っている。この目的として誤っているのはどれか。

1

歩幅の拡大

2

歩隔の拡大

3

右側の殿筋強化

4

右側の下腿三頭筋の強化

5

右側上肢肩甲帯の安定化

14

第50回 午後

|

理学療法士実地問題

最重要

70歳の男性。身長180 cm、体重90 kg。脳梗塞のため麻痺肢に内反尖足がみられる。10 mであれば独歩可能であるが、軽度の分回し歩行となる。意識してゆっくりと歩けば分回しを軽減することは可能であるが、遊脚相の股関節屈曲は増加し立脚中期に膝過伸展がみられる。2動作前型で屋外歩行の自立を目標に理学療法を進めている。この患者に適切なのはどれか。

1

装具は不要

2

軟性足装具

3

プラスチック短下肢装具(ショートタイプ、継手なし)

4

プラスチック短下肢装具(つま先までの標準型、継手なし)

5

金属支柱付短下肢装具

74

第60回 午前

|

理学療法士・作業療法士共通問題

最重要

正常歩行で正しいのはどれか。

1

立脚相の後半は抑制期である。

2

重心は立脚中期で最も側方へ移動する。

3

前額面において遊脚側の骨盤は上方傾斜する。

4

歩行速度が速くなると遊脚相の比率は低下する。

5

遊脚相で下肢が体幹の後方にある時期を減速期という。

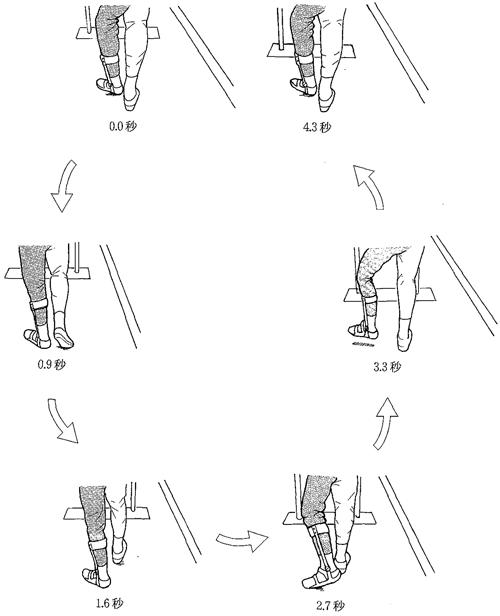

15

第42回 午前

|

理学療法士実地問題

重要

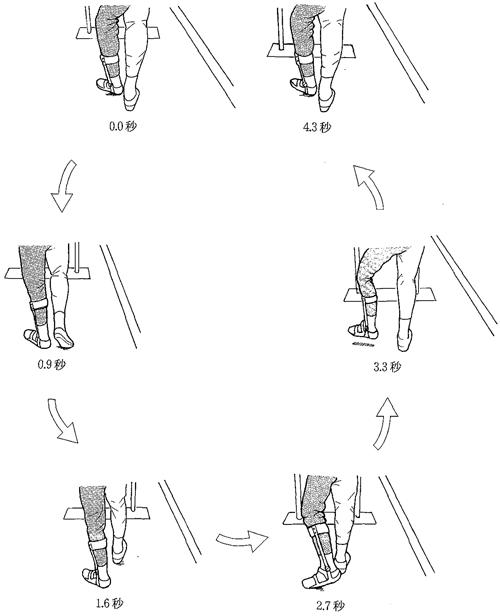

65歳の男性。脳梗塞による左片麻痺。発症後3か月。1か月前から平行棒内で歩行練習を行っている。現在の歩行パターンを図に示した。この症例の一歩行周期における二重支持期の時間で正しいのはどれか。ただし、図の数値は経過時間を示す。

1

0.6秒

2

1.0秒

3

1.6秒

4

2.0秒

5

2.7秒

16

第40回 午前

|

理学療法士実地問題

最重要

62歳の男性。脳出血による左片麻痺。発症後1か月で回復期リハビリテーション病棟に転棟した。左下肢のブルンストローム法ステージはIII。平行棒内にて片脚立位で図のような肢位を認めた。健側下肢の前方振り出し動作の指導過程を順番に示した。適切でないのはどれか。

1

患脚前で両脚均等に体重をかけて立つ。

2

患側膝関節は軽度屈曲位にする。

3

体重を患側に移動する。

4

上体を患側に回旋する。

5

重心を残して患側片脚立位になる。

広告