第35回午後第45問の類似問題

第44回午後:第46問

腕立て伏せの開始肢位保持に必須な筋群で誤っているのはどれか。

1: 頭・頸椎部伸筋群

2: 胸・腰椎部伸筋群

3: 股関節屈筋群

4: 膝関節伸筋群

5: 足関節底屈筋群

- 答え:2

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午後:第41問

骨盤を挙上しないのはどれか。2つ選べ。 ア.僧帽筋下部イ.外腹斜筋ウ.内腹斜筋エ.腰方形筋オ.腹横筋

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:1 ・5

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午後:第4問

膝関節で正しいのはどれか。

1: 生理的に内反している。

2: 前十字靭帯は膝で最も強い靭帯である。

3: 内側側副靭帯は内反によって緊張する。

4: 半月板は関節面の適合性を良好にする。

5: 膝蓋腱は大腿四頭筋の力を腓骨に伝える。

- 答え:4

- 科目:解剖学(筋・骨格・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第92問

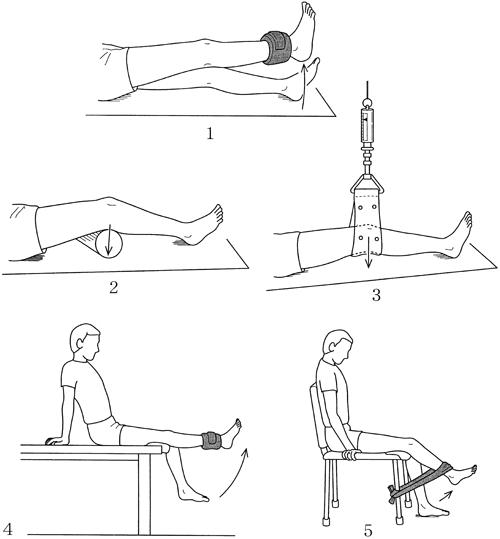

関節可動域測定法(日本整形外科学会、日本リハビリテーション医学会基準による)で誤っているのはどれか。

1: 股関節屈曲は背臥位、膝関節伸展位で行う。

2: 股関節伸展は腹臥位、膝関節伸展位で行う。

3: 股関節外転は背臥位で外旋しないようにして行う。

4: 股関節外旋は背臥位、股・膝関節を90°屈曲位で行う。

5: 膝関節屈曲は背臥位、股関節屈曲位で行う。

- 答え:1

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午後:第6問

肩腱板(回旋筋腱板)を構成しないのはどれか。

1: 棘上筋

2: 棘下筋

3: 大円筋

4: 小円筋

5: 肩甲下筋

- 答え:3

- 科目:解剖学(筋・骨格・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第31問

変形性膝関節症で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 二次性が多い。

2: 男性に好発する。

3: 外反変形を生じやすい。

4: 運動開始時に疼痛がある。

5: 大腿四頭筋の萎縮を認める。

- 答え:4 ・5

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午前:第43問

下腿義足歩行中の踵接地後に膝屈曲動作が遅れる原因でないのはどれか。

1: 断端前面末梢部に疼痛がある。

2: ソケットが踵に対し前方にある。

3: 足部が底屈位にセットされている。

4: 大腿四頭筋の筋力が低下している。

5: ソケットの初期屈曲角が不足している

- 答え:2

- 科目:義肢・装具

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第44問

大腿義足ソケットの初期屈曲角で正しいのはどれか。

1: 腸腰筋が最も効率的に働くように設定する。

2: 短断端例では標準断端よりも角度を小さくする。

3: 切断側股関節の最大伸展角度に5°加えた角度に設定する。

4: 角度の不足によって過度の腰椎後弯が生じる。

5: 角度の過大によって過度の膝継手不安定が生じる。

- 答え:3

- 科目:義肢・装具

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午後:第72問

片側の収縮時に頭頸部または体幹を反対側へ回旋させるのはどれか。2つ選べ。

1: 内腹斜筋

2: 外腹斜筋

3: 板状筋群

4: 胸鎖乳突筋

5: 後頭下筋群

- 答え:2 ・4

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午後:第37問

第2のてこの組合せで正しいのはどれか。

1: 腕橈骨筋-肘関節

2: 上腕二頭筋-肘関節

3: 上腕三頭筋-肘関節

4: 大腿二頭筋-膝関節

5: 大腿四頭筋-膝関節

- 答え:1

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第55問

筋と付着部の組合せで正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 恥骨筋 -大腿骨頸部

2: 縫工筋 - 下前腸骨棘

3: 短内転筋 - 恥骨上枝

4: 長内転筋 - 恥骨結節

5: 大腿二頭筋 - 腓骨頭

- 答え:4 ・5

- 科目:解剖学(筋・骨格・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第70問

肩関節の運動で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 大胸筋胸肋部は内転に作用する。

2: 三角筋前部は外旋に作用する。

3: 棘上筋は内転に作用する。

4: 大円筋は外旋に作用する。

5: 小円筋は外旋に作用する。

- 答え:1 ・5

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午後:第6問

下肢の筋と支配神経との組合せで正しいのはどれか。

1: 半腱様筋-総腓骨神経

2: 薄筋-大腿神経

3: 縫工筋-閉鎖神経

4: 足底筋-脛骨神経

5: 母指外転筋-外側足底神経

- 答え:4

- 科目:解剖学(筋・骨格・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第98問

誤っている組合せはどれか。

1: ラセーグ徴候-腰椎椎間板ヘルニア

2: トーマステスト-股関節屈曲拘縮

3: オーバーテスト-大腿筋膜張筋短縮

4: 腹臥位での尻上がり現象-大腿四頭筋短縮

5: 下腿の前方引き出し徴候-後十字靱帯損傷

- 答え:5

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第60問

Scarpa三角の内で触知できる筋はどれか。2つ選べ。

1: 大腿直筋

2: 恥骨筋

3: 腸腰筋

4: 内閉鎖筋

5: 梨状筋

- 答え:2 ・3

- 解説:Scarpa三角(大腿三角)は、縫工筋、長内転筋、鼠径靱帯で構成されるくぼみで、恥骨筋と腸腰筋が触知できる。

- 大腿直筋はScarpa三角内で触知することは困難であり、下前腸骨棘や寛骨臼上縁から起始し、膝蓋骨底や脛骨粗面に停止する。

- 恥骨筋はScarpa三角内で触知可能であり、恥骨櫛から起始し、大腿骨恥骨筋線(小転子遠位方で粗線内・外側唇の中間部をほぼ垂直に走る)に停止する。

- 腸腰筋はScarpa三角内で触知可能であり、腸骨窩から起始し、大腿骨小転子に停止する。また、大腰筋は、第12胸椎~第4腰椎の椎体と椎間円板、すべての腰椎の肋骨突起、第12肋骨から起始し、大腿骨小転子に停止する。

- 内閉鎖筋はScarpa三角内で触知することは困難であり、寛骨内面の閉鎖膜とその周囲の骨から起始し、大腿骨転子窩上部に停止する。

- 梨状筋はScarpa三角内で触知することは困難であり、仙骨前面で第2~4前仙骨孔の周辺、仙結節靱帯から起始し、大腿骨大転子内側縁に停止する。

- 科目:解剖学(筋・骨格・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午後:第18問

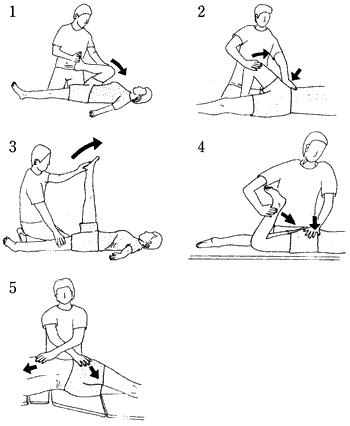

筋肉に対する伸張法で誤っているのはどれか。

1: 右大殿筋

2: 右内転筋

3: 右縫工筋

4: 右大腿直筋

5: 右腰方形筋

- 答え:3

- 科目:運動療法基礎

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午前:第73問

遠心性収縮が生じるのはどれか。2つ選べ。

1: 頭上に手を挙げるときの三角筋前部線維

2: 懸垂で体を下ろすときの上腕二頭筋

3: 腕立て伏せで肘を伸ばすときの上腕三頭筋

4: 椅子から立ち上がるときの大腿四頭筋

5: しゃがみ込むときのヒラメ筋

- 答え:2 ・5

- 解説:遠心性収縮は筋が伸張されながら収縮する現象で、重力方向の関係で身体の様々な部分で起こります。この問題では、遠心性収縮が生じる運動を2つ選ぶ必要があります。

- 頭上に手を挙げる運動は肩関節屈曲であり、三角筋前部線維の求心性収縮の運動であるため、遠心性収縮ではありません。

- 懸垂で体を下ろす運動は肘関節伸展であり、上腕二頭筋の遠心性収縮の運動であるため、正解です。

- 腕立て伏せで肘を伸ばす運動は肘関節伸展であり、上腕三頭筋の求心性収縮の運動であるため、遠心性収縮ではありません。

- 椅子から立ち上がる運動は膝関節伸展であり、大腿四頭筋の求心性収縮の運動であるため、遠心性収縮ではありません。

- しゃがみ込む運動は足関節背屈であり、ヒラメ筋の遠心性収縮の運動であるため、正解です。

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午後:第74問

肩甲骨の下制に働かないのはどれか。

1: 広背筋

2: 小胸筋

3: 鎖骨下筋

4: 大菱形筋

5: 僧帽筋下部

- 答え:4

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第86問

変形性膝関節症で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 二次性が多い。

2: 女性よりも男性に好発する。

3: 外反変形を生じやすい。

4: 運動開始時に疼痛がある。

5: 大腿四頭筋の萎縮を認める。

- 答え:4 ・5

- 科目:骨関節障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する