答えを一括表示

全ての問題カードで答えと解説を同時に展開します。

もう一度押すと全てのカードの答えをまとめて非表示に戻せます。

表示中

理学療法士問題表示

理学療法士国家試験

検索元問題

第50回 午前 第20問

20件の類似問題

60歳の男性。脳梗塞による片麻痺と高次脳機能障害に対して理学療法を実施している。時折、能力以上の動作を......

広告

6

第35回 午前

|

理学療法士実地問題

標準

45歳の男性。3年前に受傷した頸髄損傷による完全四肢麻痺。在宅での訪問リハビリテーションの訓練中に突然激しい頭痛と著明な発汗とを認めた。取るべき対応で適切でないのはどれか。

1

血圧を測定する。

2

麻痺部の有害刺激の有無をみる。

3

膀胱が充満しているかをみる。

4

下肢を挙上して経過を観察する。

5

関連する医療機関に連絡する。

18

第40回 午前

|

理学療法士実地問題

最重要

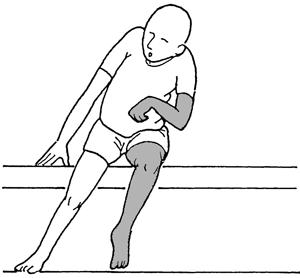

68歳の男性。脳梗塞による左片麻痺。発症後3か月時、腰掛座位において図のように右上下肢で接触面を強く押して左側に転倒する現象を認めた。座位バランス獲得のための理学療法で適切でないのはどれか。

1

鏡で姿勢の傾きを認知させる。

2

座面を上げて両下肢を浮かせる。

3

治療者が左側から繰り返し押し返す。

4

右上肢を前方のテーブルに載せる。

5

点滴棒など垂直指標に体幹を合わせる。

7

第39回 午前

|

理学療法士実地問題

最重要

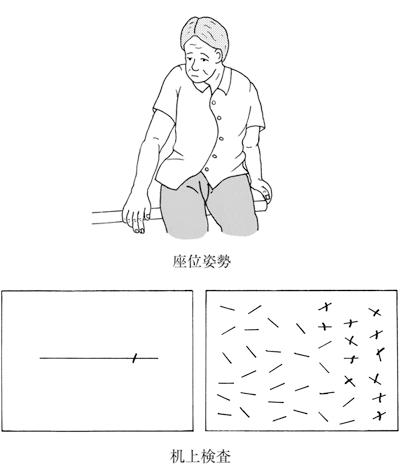

70歳の男性。脳硬塞片麻痺、発症後2か月。図の上の絵を患者の正面に置き、模写を指示したところ、下の図のように描いた。この障害への対応として適切でないのはどれか。

1

食事場面で患側にある食物を意識させる。

2

体幹は健側方向への回旋を意識させる。

3

理学療法士は患側に立って治療を行う。

4

車椅子での集団風船バレーに参加させる。

5

車椅子の患側のブレーキレバーに目印をつける。

10

第38回 午前

|

理学療法士実地問題

最重要

65歳の女性。脳梗塞。右片麻痺発症後5日目。重度の麻痺。意識清明。安静時血圧は正常範囲で安定している。理学療法で誤っているのはどれか。

1

バイタルサインは理学療法実施前、実施中、実施後にチェックする。

2

安静時の患側上肢の肩甲帯は前方突出位に保持する。

3

安静時の患側下肢は股関節伸展・外転・外旋位および膝伸展位に保持する。

4

ベッドサイドで患肢の他動的関節可動域訓練を行う。

5

ベッド上でバックレストを用いた座位訓練を行う。

27

第58回 午前

|

理学療法士専門問題

標準

病室で患者が倒れている場面に遭遇した。緊急時対応として作業療法士が最初に行うことはどれか。

1

すぐに起こす。

2

主治医に電話する。

3

車椅子を持ってくる。

4

周辺のスタッフを呼ぶ。

5

バイタルサインを確認する。

広告

4

第36回 午前

|

理学療法士実地問題

標準

65歳の女性。脳出血発症後5週の左片麻痺。高血圧で降圧薬を服用中。訓練前の血圧は158/92 mmHg(安静座位)であったが、平行棒内歩行訓練直後の血圧は200/128 mmHg(座位)であった。めまいなどの自覚症状は訴えなかった。アンダーソン改訂基準に基づいた理学療法士の対応として適切なのはどれか。

1

その日の訓練を中止し主治医に連絡する。

2

血圧をモニターしながら訓練を続ける。

3

訓練を一時中止し様子をみる。

4

歩行を中止し座位での訓練内容に変更する。

5

歩行を中止し臥位での訓練内容に変更する。

19

第57回 午後

|

理学療法士実地問題

最重要

72歳の男性。脳梗塞による左片麻痺。座位姿勢と机上での検査結果を図に示す。理学療法として誤っているのはどれか。

1

視覚探索課題を行う。

2

後頸部に振動刺激を行う。

3

車椅子の右側のブレーキレバーを延長する。

4

対象物が右へ偏倚するプリズム眼鏡をかけて練習する。

5

車椅子駆動時に進行方向の左側に注意するよう指導する。

17

第44回 午前

|

理学療法士実地問題

最重要

58歳の男性。右利き。職場で倒れているところを発見され搬入された。意識は傾眠状態であったが、発症後4日で改善した。この時点での発話には異常がない。左手足に重度の運動障害と感覚障害とを認める。筋緊張は低下している。視力・視野は正常であるが、顔面は常に右方に向け、指摘しても左側を見ようとしない。発症10日目に数分の端座位保持が可能となったが、立位保持は介助でかろうじて可能であった。この時点で適切な治療計画はどれか。2つ選べ。

1

頸部右回旋位を徒手的に矯正する。

2

左上肢を意識させる。

3

左下肢をナイトブレースで固定する。

4

左下肢への荷重を促す。

5

電動車椅子操作の訓練を行う。

4

第34回 午前

|

理学療法士実地問題

重要

85歳の女性。多発性脳梗塞。2年前大腿骨転子間骨折。T字杖歩行をしていたが、最近、転倒がみられるようになった。また、痴呆が出現し声かけをしないと歩行をしなくなり、ベッドに臥床することが多くなった。介護者である嫁の要請があり訪問による理学療法を開始した。理学療法および指導で適切でないのはどれか。

1

大腿四頭筋の等尺性筋力強化訓練

2

介助歩行とその指導

3

廊下に手すりを設置

4

ポータブルトイレへの移乗訓練

5

屋外用車椅子の貸与

17

第57回 午後

|

理学療法士実地問題

標準

64歳の女性。右利き。脳梗塞。約1か月前に左大脳に発症。現在は聴覚理解に問題はないが、発語は非流暢かつ緩徐である。話す言葉の量は少なく、発語の際には多大な努力を要している。四肢の麻痺はみられない。この患者への対応として正しいのはどれか。

1

患者の話す内容が文法的に誤っていれば医療者が即座に細かく修正する。

2

患者が「はい」「いいえ」で答えることができるように質問する。

3

医療者が口頭で説明をするときにはジェスチャーを交える。

4

コミュニケーションエイドを導入する。

5

患者にメモをとるように指導する。

広告

12

第42回 午前

|

理学療法士実地問題

最重要

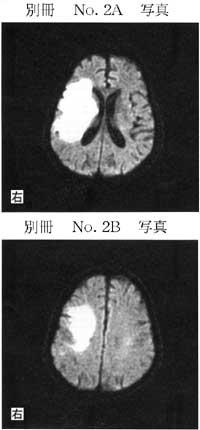

65歳の男性。意識が消失し緊急入院となった。発症後2日目においても意識障害は重度である。MRI拡散強調画像(別冊No.2A、B)を別に示す。この時点で行う管理で誤っているのはどれか。

1

座位耐久性訓練

2

肩関節の可動域訓練

3

2時間毎の体位変換

4

下腿三頭筋のストレッチ

5

下腿に弾性ストッキング装着

42

第47回 午前

|

理学療法士専門問題

最重要

中等度の片麻痺を生じた脳梗塞患者に対する急性期の理学療法で正しいのはどれか。

1

良肢位保持のため、麻痺側の股関節を外旋位とする。

2

麻痺側の肩関節に対する関節可動域運動は、早期から全可動範囲で行う。

3

他動的関節可動域運動では、素早く麻痺肢を動かして伸張反射を誘発する。

4

覚醒した患者では、麻痺の進行が止まっていれば座位訓練を開始する。

5

非麻痺側の筋力増強訓練は、麻痺の回復を阻害する。

1

第34回 午前

|

理学療法士実地問題

最重要

60歳の男性。左中大脳動脈梗塞による右片麻痺。発症後5日経過。ブルンストローム法ステージは上肢II、手指I、下肢II。意識はJCS(Japan Coma Scale)で10。高次脳機能障害はない。初回の座位訓練を行う上で適切でないのはどれか。

1

ベッド上端座位でバランス訓練を行う。

2

脈拍が120/分以上であれば中止する。

3

収縮期血圧が開始前より40 mmHg上昇すれば中止する。

4

表情の変化を観察する。

5

欠伸が頻発したときは血圧の低下を疑う。

14

第42回 午前

|

理学療法士実地問題

最重要

72歳の男性。脳梗塞による左片麻痺。発症後3週。平行棒内立位訓練で図のような姿勢を呈する。この症状を改善するための理学療法で適切なのはどれか。2つ選べ。

1

歩隔を広くして支持基底面を大きくさせる。

2

右手で平行棒を引っ張るよう指示する。

3

理学療法士が骨盤を左側から健側方向に押す。

4

前方に鏡を置いて不良姿勢を認識させる。

5

レイミステ現象を利用して臥位で患側の股関節内転筋を強化する。

11

第51回 午前

|

理学療法士実地問題

重要

65歳の男性。脳梗塞。右片麻痺。発症5日目。意識レベルはJCS〈Japan Coma Scale〉Ⅰ-1。全身状態は安定し、麻痺の進行も24時間以上認めないため、リスク管理(リハビリテーション医療における安全管理・推進のためのガイドライン2006に基づく)を行いながら、ベッドアップを開始することとした。適切なのはどれか。

1

ベッドアップ前、動悸を訴えているが実施する。

2

ベッドアップ前、安静時SpO2が85%であったので実施する。

3

ベッドアップ後、脈拍が100回/分なので中止する。

4

ベッドアップ後、呼吸数が18回/分なので中止する。

5

ベッドアップ後、収縮期血圧が120 mmHgから170 mmHgに上昇したので中止する。

広告

18

第56回 午後

|

理学療法士実地問題

標準

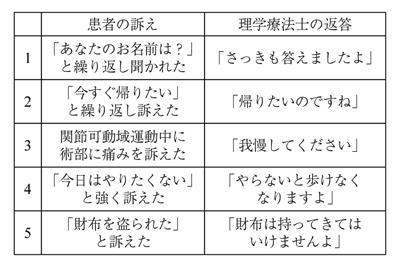

80歳の女性。夫と2人暮らし。認知症があり、MMSEは13点。自宅にて転倒し、救急搬送され大腿骨頸部骨折と診断されて人工骨頭置換術が行われた。その後、回復期リハビリテーション病棟へ転棟し、理学療法を開始したが消極的である。理学療法中の患者の訴えへの返答で適切なのはどれか。

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

29

第40回 午前

|

理学療法士専門問題

重要

54歳の男性。肺塞栓に併発した低酸素脳症。意識障害は2か月で回復し、歩行も2年間で介助レベルまで回復した。運動時の上肢のミオクローヌス、小刻み歩行、寡黙、認知障害や自発性低下がある。治療アプローチで誤っているのはどれか。

1

上肢の素速い運動

2

四つ這いでのバランス訓練

3

メトロノームを使った歩行

4

低い台からの立ち上がり

5

日記を用いた記憶の代償

12

第59回 午後

|

理学療法士実地問題

重要

58歳の男性。脳梗塞後の左不全片麻痺。Brunnstrom法ステージ上肢Ⅲ、手指Ⅲ、下肢Ⅲ。短下肢装具装着で杖歩行が可能である。MMSEは25点、高次脳機能障害はない。利き手は右手である。山間部に在住であり自動車の運転が必要である。同居の妻は運転免許を取得していない。オートマチック車での運転再開に向けて作業療法を開始した。運転再開支援で最も適切なのはどれか。

1

運転免許を更新するために教習所に通うように指導する。

2

運転再開には臨時適正検査を受けるように指導する。

3

スライディングボードを使用するように指導する。

4

運転時には妻を助手席に乗せるように指導する。

5

運転再開の許可は作業療法士が行う。

5

第34回 午前

|

理学療法士実地問題

重要

17歳の男子。2か月前に外傷性脳損傷。食事はスプーン使用。意識障害を脱して平行棒で歩行練習をしているが両踵が床に着かない。注意障害、発動性減退が目立つ。理学療法で適切でないのはどれか。

1

両側支柱付短下肢装具を作製する。

2

日課に従って規則正しい生活を工夫する。

3

実際的な生活場面を理学療法に取り入れる。

4

誤りは直ちに大きな声で指摘する。

5

外泊訓練を試みる。

44

第53回 午前

|

理学療法士専門問題

最重要

重度の片麻痺を生じた脳梗塞患者に対する急性期の理学療法で正しいのはどれか。

1

立位練習には装具を用いない。

2

非麻痺側の筋力増強運動は行わない。

3

神経症候の増悪がなければ離床練習を開始する。

4

深部静脈血栓症の予防目的で弾性ストッキングは使用しない。

5

安静時に収縮期血圧が140 mmHgを超えている場合は実施しない。

広告