第50回午前第20問の類似問題

第49回午後:第5問

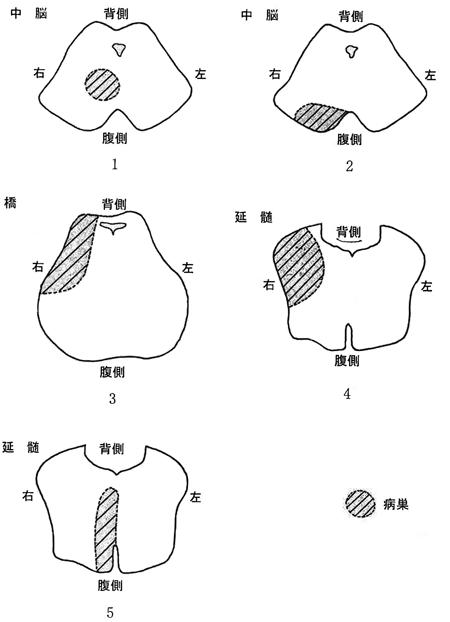

58歳の男性。生来健康であったが、突然のめまいと歩行困難で救急搬送された。脳梗塞の診断で理学療法が開始された。理学療法の初期評価では、めまい、眼振とともに、右側には小脳性の運動失調、Horner症候群および顔面の温痛覚障害がみられた。左側には上下肢の温痛覚障害がみられたが深部感覚は保たれていた。病巣はどれか。

- 答え:4

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第66問

発症後1週経過した脳卒中患者(ブルンストローム法ステージは上肢III、手指IV、下肢IV)の評価で適切でないのはどれか。

1: 病前の機能レベルは機能予後に重要である。

2: 脳圧亢進は生命予後に関連する。

3: 意識障害は高次脳機能症状を分かりにくくする。

4: 移動の予後は車椅子が中心となる。

5: 上肢の機能予後は補助手以上となる。

- 答え:4

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第11問

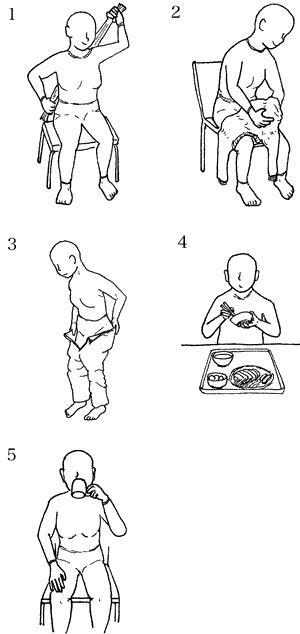

56歳の女性。脳梗塞による左片麻痺。Brunnstrom法ステージは左上肢Ⅲ、左手指Ⅲ、左下肢V。この患者で実用的にできる動作はどれか。

- 答え:2

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第20問

45歳の男性。統合失調症。外来治療を受けながら母親と2人で暮らしている。3年前までは仕事に就いていたが、職場での対人関係がうまくいかず症状が悪化し退職した。現在は精神症状は落ち着き、ADLは自立し生活リズムも整っている。一般就労を希望し、作業療法士に相談した。この時点で患者が利用する障害福祉サービスとして適切なのはどれか。

1: 自立訓練

2: 共同生活援助

3: 就労移行支援

4: 就労定着支援

5: 就労継続支援B型

- 答え:3

- 解説:この患者はADLが自立し、生活リズムも整っており、一般就労を希望しているため、就労移行支援が適切な障害福祉サービスとなります。

- 自立訓練は、自律した日常生活や社会生活が送れるように、一定期間、身体機能の維持・向上や生活能力の維持・向上のための支援や援助を行うものですが、この患者はすでにADLが自立しているため、適切ではありません。

- 共同生活援助は、夜間や休日に共同生活を行う住居で、相談、入浴、排泄、食事の介護、日常生活上の援助を行うものですが、この患者はADLが自立しており、生活リズムも整っているため、適切ではありません。

- 就労移行支援は、障害者総合支援法に基づく就労支援サービスの一つで、一般企業への就職を希望する者に対し、就労に必要な知識や能力の向上のために必要な訓練、求職活動に関する支援などを行うものです。この患者は一般就労を希望しており、利用期間も原則2年以内に制限されているため、適切なサービスです。

- 就労定着支援は、就労に伴う生活面の課題に対応できるよう、事業所や家族との連絡調整などの支援を一定の期間にわたり行うサービスですが、この患者はまだ就労していないため、適切ではありません。

- 就労継続支援B型は、現時点で一般企業への就職が不安・困難な者が対象で、雇用契約を結ばずに就労訓練を行えるものですが、この患者は一般就労を希望しているため、適切ではありません。

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第18問

85歳の女性。脳梗塞による左片麻痺。歩行練習中に下肢装具の条件を変えて歩行を比較したところ、底屈制動を軽減して中足足根関節部以遠の可撓性を高めることで歩幅が増加した。改善に影響を与えた麻痺側の主な歩行周期はどれか。

1: 荷重応答期

2: 立脚中期

3: 立脚後期

4: 遊脚中期

5: 遊脚後期

- 答え:3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午後:第9問

81歳の女性。多発性脳梗塞と心不全を併発したため入院した。日中に家族がいるときはしっかりしているが、夜間には「大きな声を出す」、「窓から外に出ようとする」、「服を脱ぐ」などの行為が見られるようになった。この患者の病態で考えられるのはどれか。

1: 昏迷

2: せん妄

3: 多幸症

4: 不安発作

5: 抑うつ状態

- 答え:2

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第17問

40歳の男性。20歳から飲酒を始め、就職後はストレスを解消するために自宅で習慣的に飲酒していた。その後、毎晩の飲酒量が増え、遅刻や無断欠勤をし、休みの日は朝から飲酒するようになった。連続飲酒状態になり、リビングで泥酔し尿便を失禁していた。心配した妻に連れられて精神科を受診し、そのまま入院となった。離脱症状が治まり、体調が比較的安定したところで主治医から作業療法の指示が出された。初回面接時には「自分は病気ではない」と話した。初期の対応で適切なのはどれか。

1: 飲酒しないように繰り返し指導する。

2: 心理教育により依存症の理解を促す。

3: AA〈Alcoholics Anonymous〉を紹介する。

4: 10 METsの運動で身体機能の回復を促す。

5: 飲酒による問題の存在を受け入れるよう促す。

- 答え:2

- 解説:この患者はアルコール依存症であり、病気であることを否認している。初期の対応としては、心理教育により依存症の理解を促すことが適切である。

- 否認がみられる患者に対して、飲酒しないように繰り返し指導するだけでは効果が得られにくい。患者が飲酒がなぜいけないのか理解できるようなアプローチが必要である。

- 心理教育により依存症の理解を促すことは、患者の病識を高め、断酒を勧める上で適切な対応である。この選択肢が正しい。

- AAや断酒会などの自助グループへの参加は、回復期のアルコール依存症患者に対して有効であるが、現時点では時期尚早であるため、初期の対応としては適切ではない。

- 10 METsの運動は負荷量が大きく、現在の患者には適切ではない。初期の段階では栄養状態を確認し、運動は低負荷から開始するべきである。

- 患者は否認がみられるため、飲酒による問題の存在を受け入れるよう促すだけでは理解が得られにくい。心理教育により依存症の理解を促すことが適切である。

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第44問

急性期脳血管障害に対して、積極的に離床を行ってもよいのはどの場合か。

1: JCS3桁

2: 重度な運動麻痺

3: 神経症状の増悪

4: 収縮期血圧220 mmHg

5: 重篤な全身性合併症

- 答え:2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第26問

24歳の男性。精神分裂病(統合失調症)。「死ね」という幻聴があり、自室に閉居して食事をとらなくなったため入院した。入院後、幻聴は軽減したが、不安が強く対人関係を避けて横になっていることが多い。入院3週目に対人関係の改善を目的に作業療法が処方された。この時点で協同で行える作業種目はどれか。

1: 模造紙大のタイルモザイク

2: 10枚組みの陶板絵

3: 画用紙大のはり絵

4: 10枚組みのキルト

5: テレビゲーム

- 答え:3

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第37問

24歳の女性。幼少時に母親から虐待を受けていた。高校中退後から仕事を転々としている。男性との関係は不安定で別れ話のたびに大量服薬を繰り返した。いつもむなしくて死にたい気持ちがあると自覚して、精神科クリニックを受診した。この患者の作業療法で適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 退行の促進

2: 枠組みの提供

3: 依存欲求の促進

4: 衝動の適応的発散

5: 失敗しない作業の提供

- 答え:2 ・4

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第11問

75歳の女性。1か月前に脳梗塞右片麻痺を発症した。ブルンストローム法ステージは上肢II・手指II・下肢III。現在のADLは次のとおりである。整容は自立。食事、着替え、車椅子・ベッド間の移乗、トイレ動作、歩行は部分介助。排便、排尿とも失禁はない。階段昇降と入浴は全介助である。Barthel indexは何点か。

1: 15点

2: 30点

3: 45点

4: 60点

5: 75点

- 答え:4

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第47問

急性期脳卒中片麻痺の合併症とその対策との組合せで適切でないのはどれか。

1: 浮腫-弾性包帯

2: 尖足-関節可動域訓練

3: 肺炎-体位排痰法

4: 誤嚥-飲水による嚥下訓練

5: 起立性低血圧-傾斜台

- 答え:4

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第33問

脳卒中による片麻痺Brunnstrom法ステージ上肢Ⅲ、手指Ⅲ、下肢Ⅳの患者における治療について正しいのはどれか。

1: 緊張性頸反射を利用する。

2: 立位時は麻痺側下肢に荷重を促す。

3: 長下肢装具使用による歩行訓練を行う。

4: 麻痺側上肢では重錘を用いた反復運動を行う。

5: 非麻痺側上肢を拘束し麻痺側を強制的に使用させる。

- 答え:2

- 解説:この問題では、Brunnstrom法ステージ上肢Ⅲ、手指Ⅲ、下肢Ⅳの脳卒中患者における適切な治療方法を選択することが求められています。正しい選択肢は、立位時に麻痺側下肢に荷重を促すことです。

- 緊張性頸反射を利用する方法は、このケースには適切ではありません。緊張性頸反射は、頸部の筋緊張を利用して運動を促す方法であり、上肢や手指の機能改善には直接的な効果がありません。

- 立位時は麻痺側下肢に荷重を促すことが正しい治療方法です。これにより、麻痺側下肢の筋力や関節可動域の改善が期待できます。

- 長下肢装具使用による歩行訓練は、下肢の機能がさらに低下している患者に適用されることが多いため、このケースでは適切ではありません。

- 麻痺側上肢では重錘を用いた反復運動を行う方法は、筋力の向上を目的とした治療法ですが、このケースでは適切ではありません。上肢の機能改善には、より機能的な運動やタスク指向訓練が適切です。

- 非麻痺側上肢を拘束し麻痺側を強制的に使用させる方法は、CI療法と呼ばれますが、このケースでは適切ではありません。CI療法は手指の随意伸展が可能な患者に適用されるため、手指の機能が低下しているこのケースには不適切です。

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午前:第18問

25歳の会社員。通勤中に電車内で突然の心悸亢進、発汗、身体のふるえ及び窒息感におそわれ搬入された。心電図、脳波および血液検査で異常を認めなかったため自宅に戻った。その後も週2、3回同様の発作が生じ、外出が困難となったため精神科を受診した。この患者に対する作業療法で適切でないのはどれか。

1: 生活リズムを整える。

2: 身体運動を取り入れる。

3: 外出の練習を取り入れる。

4: リラクセーションの練習をする。

5: 社会生活技能訓練(SST)を行う。

- 答え:5

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第8問

55歳の男性。倒れてきた本棚により右肘上部を圧迫され正中神経麻痺を生じた。約1か月経過したが、右上肢の運動障害と感覚障害を認めていることから装具療法を行うことになった。使用する装具で正しいのはどれか。

1: 長対立装具

2: IP伸展補助装具

3: ナックルベンダー

4: Thomas型懸垂装具

5: コックアップ・スプリント

- 答え:1

- 解説:この患者は高位型の正中神経麻痺を持っており、長対立装具が適切な装具療法となります。他の選択肢は、それぞれ異なる神経麻痺や状況に対応する装具です。

- 長対立装具は、高位型の正中神経麻痺による祈祷肢位変形に対して適応となる。この患者の症状に適切な装具であるため、正しい選択肢です。

- IP伸展補助装具は、マレットフィンガーなどIP関節の屈曲拘縮に対して適応となる。この患者の症状とは関係がないため、間違った選択肢です。

- ナックルベンダーは、MP関節を屈曲位にさせることで機能的肢位を保ち、把持を行いやすくする装具である。尺骨神経麻痺による鷲手に対して適応となる。この患者の症状とは関係がないため、間違った選択肢です。

- Thomas型懸垂装具は、高位型の橈骨神経麻痺による下垂手に対して適応となる。この患者の症状とは関係がないため、間違った選択肢です。

- コックアップ・スプリントは、手関節背屈位保持のために用いられる。高位型の橈骨神経麻痺や橈骨遠位端骨折などに対して適応となる。この患者の症状とは関係がないため、間違った選択肢です。

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第10問

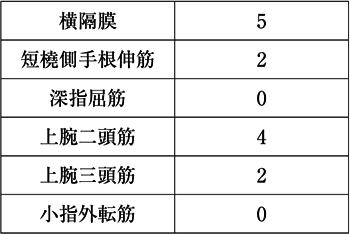

26歳の男性。仕事中の事故によって頸髄損傷を生じた。S4、5領域の運動機能と感覚機能とは完全に喪失していた。徒手筋力テストの結果を表に示す。到達可能と予測される動作はどれか。

1: 更衣

2: 自己導尿

3: プッシュアップ動作

4: 自助具を用いた食事動作

5: ベッドから車椅子への移乗動作

- 答え:4

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午前:第17問

65歳の女性。約1年前から抑うつ気分、意欲低下、判断力低下、不眠、食思不振などがあり、約9か月前に精神科外来を初めて受診した。希死念慮や貧困妄想も加わり、約8か月前に医療保護入院となっている。抗うつ剤投与により不眠、食思不振はある程度改善されたが、悲観的な思考内容は遷延化した。促してかろうじて病棟外への散歩に応じるようになり、数か月が経過したところで、主治医から作業療法の依頼があった。この時点での作業療法として適切でないのはどれか。

1: 本人の自己決定を見守る。

2: 個別のかかわりから開始する。

3: 1回の活動時間は短く設定する。

4: 長期間をかけて完成する課題を採用する。

5: なじみのある課題より初めての課題を採用する。

- 答え:4

- 解説:この問題では、高齢期のうつ病患者に対する作業療法の適切な方法について問われています。回復期にある患者に対して、自己決定を尊重し、個別のかかわりを重視し、短時間の活動を行い、なじみのある課題を選択することが適切です。一方で、長期間をかけて完成する課題は適切ではありません。

- 患者の自己決定による行動は、うつ病による行動不活性の改善を示すものであり、患者が安全に行動できるように見守ることは適切です。

- うつ病患者に作業療法を開始するときは、患者が自分のペースで行える個別のものがよい。集団で他者との関わりがある作業では患者が「他者と自己の比較」を行って自己卑下することや、作業ペースが合わずに自信を失うことがあるため、個別のかかわりから開始することが適切です。

- 作業療法の開始時期には、1回の活動時間は短くし、患者の疲労度を確認しながら活動量を調節して進めることが適切です。

- 長期間をかけて完成する課題は適切ではありません。患者が作業での成功体験を得るために、作業療法の初期には簡単で短時間に完成できる作業を選択し、完成した作品などはその場で満足が得られるように配慮することが重要です。

- うつ病患者にとってなじみのある作業は、病前の自分と比較して、病気になった自責感や劣等感を抱くことがあるため、なじみのある課題を採用することが適切です。

- 科目:気分障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午後:第15問

52歳の男性。アルコール依存症。7年前から飲酒量が増え、コントロールがつかず昼から飲むようになり、2年前に会社を辞めた。2か月前から連続飲酒の状態となったため、家族に付き添われて精神科を受診し入院した。離脱症状が改善されたため作業療法を開始した。この患者の退院に向けた支援で適切でないのはどれか。

1: 心理教育を行う。

2: 作業時間を増やす。

3: 家族会を紹介する。

4: デイケアの利用を検討する。

5: 自助グループへの参加を促す。

- 答え:2

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第82問

脳血管性認知症患者の作業療法で適切でないのはどれか。

1: 患者の得意な活動をみつけて行う。

2: 決定した活動は固定化して行う。

3: 患者の生活史を参考に活動の選択をする。

4: 患者の自尊心を大切にする。

5: スタッフとの良い関係作りを心がける。

- 答え:2

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第4問

65歳の女性。右中大脳動脈領域の脳梗塞。発症後3日経過。ベッドサイドでの作業療法が開始された。GCS(Glasgow coma scale)はE3+V2+M5=10、血圧は不安定でギャッジアップ60°で収縮期血圧が25 mmHg低下する。背臥位では頸部が右回旋している。作業療法の初回評価として適切なのはどれか。

1: 表在感覚

2: 端座位姿勢

3: 追視による眼球運動

4: 簡易上肢機能検査(STEF)

5: Trail Making Test(TMT)

- 答え:3

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する