第50回午前第6問の類似問題

第41回午前:第59問

脳卒中片麻痺の肩手症候群で誤っているのはどれか。

1: 手指の腫脹から始まる。

2: ブルンストローム法ステージ上肢IV以上で起こりやすい。

3: 肩甲骨は内転・下方回旋をとりやすい。

4: 肩の他動的外転・外旋が制限されやすい。

5: 鎮痛にはTENSが用いられる。

- 答え:2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

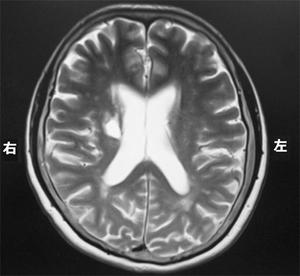

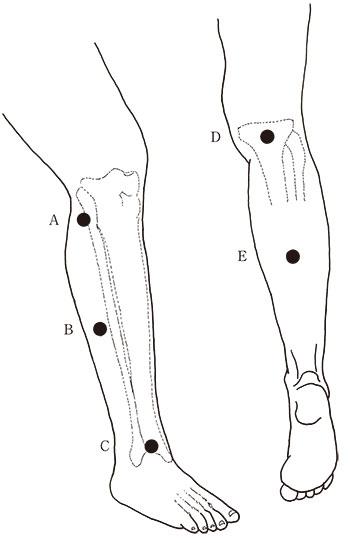

第49回午前:第3問

70歳の女性。右利き。脳梗塞を発症し搬送された。発症後2か月の頭部MRI示す。この画像で認められる脳梗塞の部位はどれか。

1: 視床

2: 内包

3: 被殻

4: 尾状核

5: 放線冠

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第33問

Brunnstrom法ステージの検査において、ステージと可能な随意運動の組合せで正しいのはどれか。

1: 手指Ⅲ――座位で不十分な全指伸展

2: 上肢Ⅲ――座位で肩関節内転・肘関節伸展・前腕回内

3: 下肢Ⅲ――座位で膝関節屈曲位で踵を床につけたまま足関節背屈

4: 下肢Ⅳ――立位で股関節伸展位での膝関節屈曲

5: 下肢Ⅴ――立位で股関節外転

- 答え:2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第14問

70歳の男性。身長180 cm、体重90 kg。脳梗塞のため麻痺肢に内反尖足がみられる。10 mであれば独歩可能であるが、軽度の分回し歩行となる。意識してゆっくりと歩けば分回しを軽減することは可能であるが、遊脚相の股関節屈曲は増加し立脚中期に膝過伸展がみられる。2動作前型で屋外歩行の自立を目標に理学療法を進めている。この患者に適切なのはどれか。

1: 装具は不要

2: 軟性足装具

3: プラスチック短下肢装具(ショートタイプ、継手なし)

4: プラスチック短下肢装具(つま先までの標準型、継手なし)

5: 金属支柱付短下肢装具

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午後:第10問

7歳の女児。アテトーゼ型脳性麻痺。GMFCSレベルⅣ。頭部は右を向きやすく、上肢はATNR様の姿勢をとる。利き手は右であるが物を持続的に把持する能力は低い。食事訓練場面では座位保持装置に座って肘当てと同じ高さのテーブルで、スプーンでの自力摂取を試みている。食事訓練における作業療法士の対応として適切なのはどれか。

1: BFO利用する。

2: テーブルを補高する。

3: 皿をテーブルの右側に置く。

4: スプーンの柄が細いものを選ぶ。

5: 座位保持装置を床から60度の角度でティルティングする。

- 答え:2

- 解説:この問題では、アテトーゼ型脳性麻痺の7歳女児に対して、食事訓練における作業療法士の適切な対応を選ぶことが求められています。選択肢の中で最も適切な対応は、テーブルを補高することです。

- Balanced Forearm Orthosis(BFO)は、上肢を免荷してわずかな筋力で作業できるようにする装置ですが、アテトーゼ型脳性麻痺では不随意運動があるため、BFOでは上肢の運動制御が困難になります。このため、選択肢1は適切ではありません。

- テーブルを補高することで、前腕をテーブルにのせてスプーンを操作する動作が安定し、アテトーゼによる上肢の不随意運動の影響を少なくすることができます。また、持続的な把持力が低いため、食べこぼしを防ぐことや、食物と口の距離を縮める観点からも、テーブルを高くすることは適切です。このため、選択肢2が正しい答えです。

- 女児は頭部が右を向けやすく、ATNR様の姿勢をとりやすいため、皿を右側に置くと、右上肢は伸展しやすいものの、口にスプーンを運びにくくなります。このため、選択肢3は適切ではありません。

- 持続的な把持する能力が低い女児にとって、スプーンの柄が細いものは持ちにくくなります。太い柄の方が持ちやすいため、選択肢4は適切ではありません。

- 座位保持装置を床から60度の角度で背もたれと座面を後方へ倒すと、テーブル面と頭部の距離が離れ、食事動作における上肢の必要運動範囲が大きくなります。物を持続的に把持する能力が低く、アテトーゼのある女児にとっては、食事がしにくくなるため、選択肢5は適切ではありません。

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

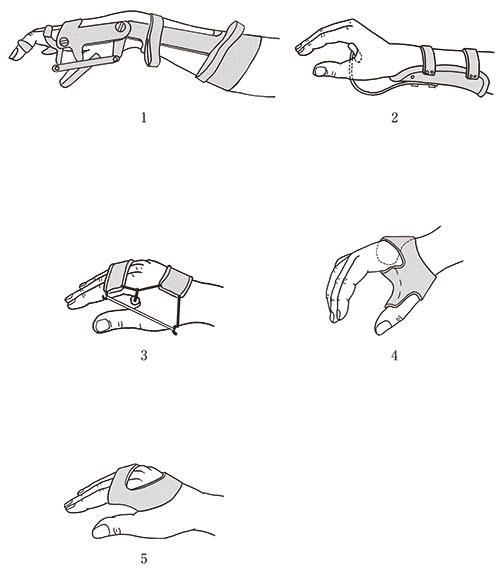

第51回午後:第4問

24歳の男性。受傷後3か月の頸髄完全損傷。Zancolliの四肢麻痺上肢機能分類はC6B1。手関節の可動域制限はない。把持動作獲得のための装具として適切なのはどれか。

- 答え:1

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

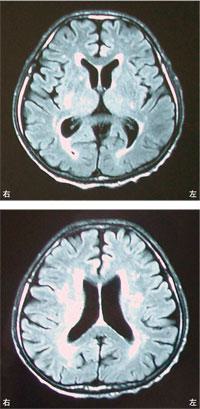

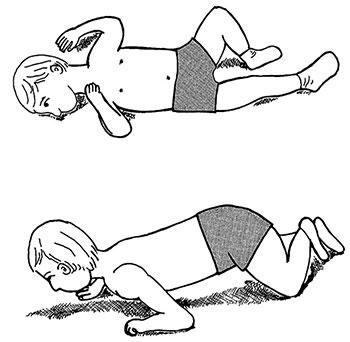

第46回午前:第8問

75歳の男性。高血圧と糖尿病の治療を長期にわたり行っている。徐々に歩行障害がみられるようになり、転倒することが多くなった。頭部MRIを示す。この患者で認められないと考えられるのはどれか。

1: 嚥下障害

2: 感情失禁

3: 小刻み歩行

4: 認知機能低下

5: 左側弛緩性麻痺

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

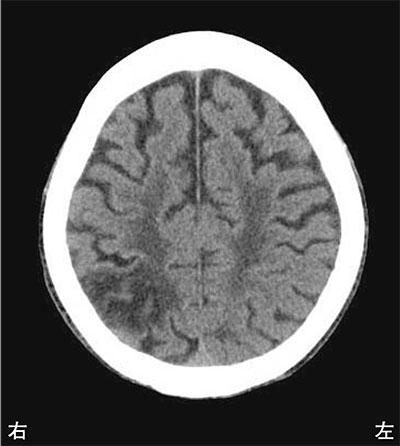

第51回午後:第2問

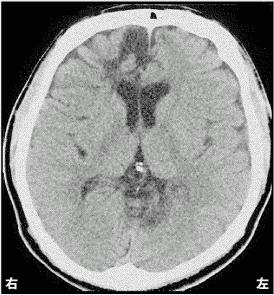

82歳の女性。右利き。脳梗塞を発症して1か月が経過した。頭部CTを示す。この患者にみられる症状で正しいのはどれか。

1: Broca失語

2: 他人の手徴候

3: 半側空間無視

4: Gerstmann症候群

5: 超皮質性感覚性失語

- 答え:3

- 科目:高次脳機能障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午前:第8問

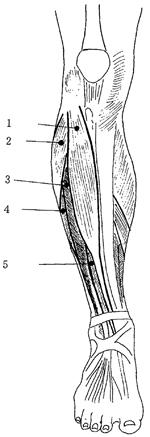

55歳の男性。脳出血による右片麻痺。単極式電気刺激法を適用することとした。足関節の外がえしと背屈とを誘発する筋として適切なのはどれか。

- 答え:3

- 科目:物理療法

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午前:第10問

70歳の男性。15年前の脳出血による右痙性片麻痺。右尖足に対して機能的電気刺激を行うこととした。刺激部位として適切なのはどれか。

1: A

2: B

3: C

4: D

5: E

- 答え:1

- 科目:物理療法

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第3問

67歳の右利きの男性。脳梗塞。入院時のエックス線CTを図に示す。みられやすい症状はどれか。2つ選べ。ア.半側空間無視イ.着衣失行ウ.ブローカー失語エ.観念失行オ.ゲルストマン症候群

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:1 ・2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第55問

片麻痺患者の上肢・手指機能がともにブルンストローム法ステージIVで誤っているのはどれか。

1: 指の伸展が随意的にわずかに可能

2: 横つまみが可能

3: 肘を体側につけたまま90°屈曲位で前腕の回内・回外が可能

4: 腕を後ろに回して手を腰に当てることが可能

5: 肘伸展位で肩関節90°外転が可能

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午前:第10問

42歳の女性。多発性硬化症による両側視神経炎を伴う四肢麻痺。筋力低下が進行し、移動には車椅子を使用している。Danielsらの徒手筋力テストでは上肢近位部3+、遠位部4。有痛性けいれんがある。この患者に対する作業療法で適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 木工作業で本棚を作る。

2: 七宝焼きでピアスを作る。

3: ざる編みで籐カゴを作る。

4: 卓上編み機でマフラーを編む。

5: 小さな刻印で革に模様をつける。

- 答え:3 ・4

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第11問

25歳の男性。頸髄完全損傷、Zancolliの四肢麻痺上肢機能分類でC6A。ベッド・車椅子間の移乗動作の自立を目指して天井走行型リフトを使用した訓練を行うことになった。吊り具の写真を示す。選択する吊り具として正しいのはどれか。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

5: ⑤

- 答え:5

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午後:第8問

60歳の男性。Parkinson病。3年前に右手の振戦で発症し、2年前から左足と左手の振戦を認めている。最近、前かがみが強くなり、腹部が締めつけられるような感覚を生じることがある。独歩は可能。事務仕事を継続している。外来時の指導で適切なのはどれか。

1: 呼吸法

2: 毎日10分間の散歩

3: 体幹コルセットの装着

4: 四肢の高負荷筋力トレーニング

5: 肩甲帯と体幹を大きく動かす運動

- 答え:5

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午後:第19問

42歳の男性。Guillain-Barré症候群。発症後3日目。四肢体幹の重度な麻痺と呼吸筋麻痺のため人工呼吸器管理の状態である。この時期に行う理学療法で適切なのはどれか。

1: 体位排痰

2: 痙縮の抑制

3: 体幹の漸増抵抗運動

4: 上下肢の高負荷の筋力増強運動

5: 上下肢の過伸張を伴うストレッチ

- 答え:1

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第29問

Brunnstrom法ステージの検査において、ステージと可能な随意運動の組合せで正しいのはどれか。

1: 上肢Ⅱ――肘関節90°屈曲位で前腕を回内・回外ができる。

2: 上肢Ⅲ――腕を側方水平位に挙上することができる。

3: 手指Ⅳ――手指集団伸展が十分にでき、様々な握りができる。

4: 下肢Ⅴ――立位で踵を床につけたまま足関節を背屈することができる。

5: 下肢Ⅵ――立位で股関節伸展位での膝関節屈曲ができる。

- 答え:4

- 解説:Brunnstrom法ステージは、脳卒中患者の運動機能回復を評価するための方法で、上肢、手指、下肢に分けてステージが設定されている。各ステージでは、特定の随意運動が可能になる。

- 上肢Ⅱは痙縮の発現期であり、肘関節90°屈曲位での前腕回内・回外は上肢Ⅳで可能となるため、この選択肢は正しくない。

- 上肢Ⅲは痙縮が最強となるステージで、腕の側方水平位挙上は上肢Ⅴで可能となるため、この選択肢は正しくない。

- 手指Ⅳでは横つまみが可能であるが、手指集団伸展や様々な握りは手指Ⅴで可能となるため、この選択肢は正しくない。

- 下肢Ⅴでは立位で股関節を伸展したまま、膝関節の屈曲が可能であり、立位で患側足部を少し前方に出し、膝関節を伸展したまま、足関節の背屈が可能であるため、この選択肢は正しい。

- 下肢Ⅵでは立位で股関節の外転が可能であり、座位で下腿の内旋、外旋が可能であるが、立位で股関節伸展位での膝関節屈曲は下肢Ⅴで可能となるため、この選択肢は正しくない。

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

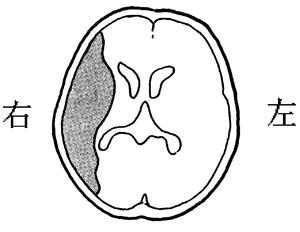

第52回午前:第20問

2歳の女児。痙直型四肢麻痺。臥位では頭部コントロール良好で、背臥位から腹臥位への寝返りが可能である。背臥位と腹臥位での様子を図に示す。この時期に優先して行う理学療法で最も適切なのはどれか。

1: 下肢の筋力増強

2: 介助下での歩行練習

3: 椅子からの立ち上がり練習

4: 立位での陽性支持反射の促通

5: 座位での体幹の立ち直り反応の促通

- 答え:5

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第4問

28歳の男性。交通事故による頭部外傷のため入院した。作業療法が開始され、4か月が経過した。四肢に運動麻痺や感覚障害を認めず、歩行は自立している。日中はボーッとして過ごすことが多いが、促されると日課を行う。今日の日付を聞くと、カレンダーを見てようやく答えることができる。病棟と作業療法室の行き来では、今いる場所や行き先が分からなくなるので見守りが必要である。現時点の頭部CTを示す。この患者の状態を評価するのに適切でないのはどれか。

1: TMT

2: MMSE

3: WCST

4: 線分抹消検査

5: 線分2等分検査

- 答え:5

- 科目:高次脳機能障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午後:第13問

46歳の男性。脊髄小脳変性症。最近、歩行が不安定となり、壁を伝うことが多くなってきた。片脚起立は困難。複視と眼振が強く、日常生活でも気分不良となる。理学療法として適切なのはどれか。

1: 継ぎ足歩行

2: Frenkel体操

3: 号令を用いた歩行

4: バランスボードを用いた起立訓練

5: リズミック・スタビリゼーション

- 答え:5

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する