第50回午前第6問の類似問題

第51回午後:第20問

78歳の女性。左片麻痺。Brunnstrom法ステージは上肢Ⅲ、手指Ⅲ及び下肢Ⅳ。高次脳機能障害あり。要介護2。娘と2人暮らしであるが、日中、自宅で1人で過ごす時間があるため、回復期リハビリテーション病棟退院後、通所リハビリテーションを受けることとなった。通所リハビリテーションの目標として優先順位が低いのはどれか。

1: 家事動作の自立

2: 着衣動作の自立

3: 歩行能力の改善

4: 排泄動作の自立

5: 立位保持能力の改善

- 答え:1

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第7問

65歳の女性。右利き。脳出血による左片麻痺。発症後6か月経過。Brunnstrom法ステージは上肢IV、手指IV、下肢V。感覚障害と高次脳機能障害とはない。屋内は独歩可能である。日常生活で実用可能な両手動作はどれか。2つ選べ。

1: 財布から硬貨を出す。

2: ズボンを引き上げる。

3: りんごの皮をナイフでむく。

4: 荷物を頭上の棚の上に載せる。

5: 首の後ろでネックレスを留める。

- 答え:1 ・2

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第18問

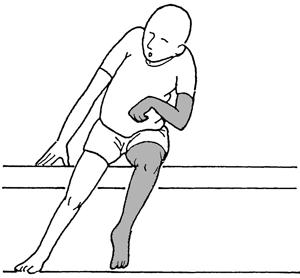

68歳の男性。脳梗塞による左片麻痺。発症後3か月時、腰掛座位において図のように右上下肢で接触面を強く押して左側に転倒する現象を認めた。座位バランス獲得のための理学療法で適切でないのはどれか。

1: 鏡で姿勢の傾きを認知させる。

2: 座面を上げて両下肢を浮かせる。

3: 治療者が左側から繰り返し押し返す。

4: 右上肢を前方のテーブルに載せる。

5: 点滴棒など垂直指標に体幹を合わせる。

- 答え:3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午後:第8問

70歳の男性。脳梗塞による左片麻痺。Brunnstrom法ステージは下肢Ⅲ。関節可動域制限はない。ダブルクレンザック足継手付き両側金属支柱型短下肢装具を用いて歩行練習を実施している。足継手を背屈0~20度で可動するように設定すると左立脚中期に膝折れが出現した。装具の調整で正しいのはどれか。

1: 足継手の可動範囲を背屈0~5度に設定する。

2: スウェーデン式膝装具を併用する。

3: Tストラップを追加する。

4: 外側ウェッジを入れる。

5: 装具の踵を高くする。

- 答え:1

- 科目:義肢・装具

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第10問

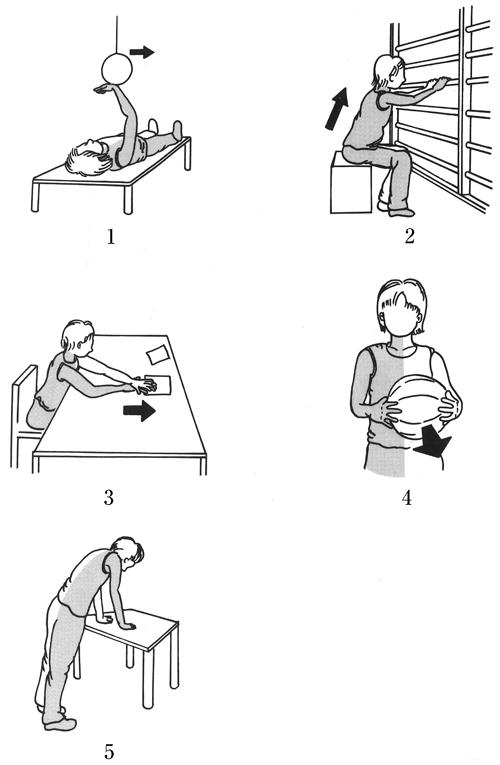

68歳の女性。発症後2か月の脳卒中右片麻痺患者。Brunnstrom法ステージは上肢Ⅳ。上肢の伸筋群に随意的な関節運動が認められるようになった。肘伸展を誘発するための作業療法で適切でないのはどれか。

- 答え:2

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午前:第7問

78歳の女性。脳梗塞の右片麻痺。発症後3か月経過。右上肢のBrunnstrom法ステージは上肢Ⅲ、手指Ⅱ。感覚障害はない。徐々に上肢の関節拘縮が進んできた。患者の車椅子座位の写真を示す。この患者に対する作業療法で適切なのはどれか。

1: 手関節屈筋にTENSを行う。

2: 速い他動運動で筋の伸張を行う。

3: 肘屈曲型アームスリングを装着する。

4: 上腕二頭筋に温熱を加えて伸張する。

5: 手関節伸展用の動的スプリントを装着する。

- 答え:4

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第6問

80歳の男性。脳梗塞による右片麻痺。Brunnstrom法ステージは上肢、手指、下肢ともにⅢ。右短下肢装具を装着し1本杖歩行は15 mまでは可能である。12段の階段昇降は可能であるが、そばで見守る必要がある。歩行と階段のFIMの点数の組合せで正しいのはどれか。

1: 歩行6点 ― 階段6点

2: 歩行5点 ― 階段6点

3: 歩行5点 ― 階段5点

4: 歩行4点 ― 階段5点

5: 歩行4点 ― 階段4点

- 答え:3

- 科目:ADL・生活環境

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第8問

68歳の男性。妻と2人暮らし。脳血管障害による右片麻痺。発症後11か月経過。軽度の失語症と全身の持久力低下とがみられる。ブルンストローム法ステージは上肢III、手指II、下肢III。短下肢装具装着で介助歩行が可能である。住居は平屋の日本家屋である。家庭復帰を目的とした作業療法を実施することとなった。適切でないのはどれか。

1: 床からの立ち上がり動作の介助指導

2: ポータブルトイレへの移乗動作訓練

3: 下肢装具の着脱訓練

4: 上肢の自動介助運動の指導

5: 右手でのボタン着脱訓練

- 答え:5

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午前:第26問

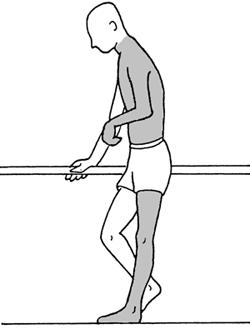

75歳の男性。右視床出血による左片麻痺。発症後3週でブルンストローム法ステージ上肢II・下肢III。平行棒内立位で図のような症状がみられた。運動療法で適切でないのはどれか。

1: 立位で治療者が左側から繰り返し押し返す。

2: 座位でのバランス訓練を行う。

3: 鏡を見せて立位保持訓練を行う。

4: 健側下肢への体重負荷訓練を行う。

5: 高い座面の椅子から立ち上がり訓練を行う。

- 答え:1

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第12問

65歳の男性。脳卒中左片麻痺発症後3か月経過。ブルンストローム法ステージは上肢II、手指II、下肢II。左肩関節は一横指の亜脱臼があり、肩手症候群を合併している。左肩関節可動域は屈曲80°、外転60°、外旋10° と痛みを伴う制限がある。左半側空間無視があり、座位は患側前方へ傾き自立保持は不可能である。理学療法で適切でないのはどれか。

1: 肩手症候群に対するアームスリング装着

2: 座位での健側上肢体重支持練習

3: 長下肢装具を用いた平行棒内立位訓練

4: 患側下肢の随意運動促通

5: 患側片肘立ちの起き上がり動作練習

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午前:第7問

56歳の女性。右利き。脳出血で右片麻痺となり、保存的療法にて発症後7日が経過した。意識は清明。右上肢および手指はBrunnstrom法ステージⅠ。右肩関節に軽度の亜脱臼を認めるが、疼痛や浮腫はない。現時点でこの患者の右上肢に行う治療として最も適切なのはどれか。

1: 筋再教育訓練

2: 利き手交換訓練

3: 間欠的機械圧迫

4: 渦流浴

5: パンケーキ型装具装着

- 答え:1

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第6問

56歳の男性。左片麻痺。脳梗塞発症後3 か月経過。ブルンストローム法ステージは上肢III、手指III、下肢IV。認知や感覚に問題はない。この患者の動作指導で適切でないのはどれか。

1: 寝返りでの肩甲帯の前方突出と肩関節内転

2: 前開きシャツの袖通しでの肘伸展

3: ファスナー開閉での母指と示指での側腹つまみ

4: 食事中のテーブル上での上肢保持

5: 小物入れ保持での肩内旋・肘屈曲

- 答え:3

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

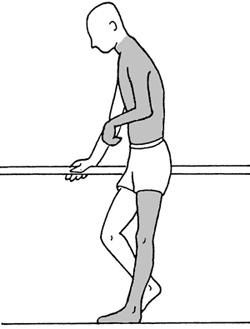

第40回午前:第16問

62歳の男性。脳出血による左片麻痺。発症後1か月で回復期リハビリテーション病棟に転棟した。左下肢のブルンストローム法ステージはIII。平行棒内にて片脚立位で図のような肢位を認めた。健側下肢の前方振り出し動作の指導過程を順番に示した。適切でないのはどれか。

1: 患脚前で両脚均等に体重をかけて立つ。

2: 患側膝関節は軽度屈曲位にする。

3: 体重を患側に移動する。

4: 上体を患側に回旋する。

5: 重心を残して患側片脚立位になる。

- 答え:4

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

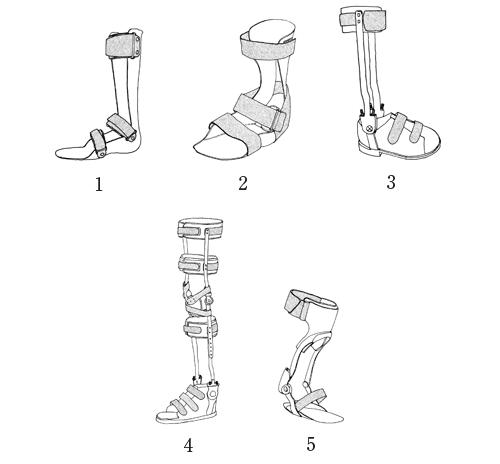

第52回午後:第13問

65歳の男性。被殻出血による右片麻痺。発症後2か月。意識レベル、認知機能および左下肢の機能に問題はない。右足関節の位置覚障害がみられる。起居動作は自立し、座位は安定している。現在、平行棒内での歩行練習中である。歩行中、右下肢の振り出しは可能であるが、踵接地がみられず、右下肢立脚中期に膝折れを認める。Brunnstrom法ステージ右下肢Ⅲ、右下腿三頭筋のMAS〈modified Ashworth scale〉は2である。歩行に用いる最も適切な装具はどれか。

- 答え:3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第19問

58歳の女性。脳梗塞による右片麻痺。発症後5日経過。理学療法では座位訓練が開始された。評価により意識レベルはJCS(Japan Coma Scale)で1桁、ブルンストローム法ステージは上肢・下肢ともにII、手指はIであった。早期プログラムとして適切でないのはどれか。

1: 座位での上肢帯のポジショニングの指導

2: 麻痺側の自動介助運動の指導

3: 臥位時の三角巾による上肢の固定方法の指導

4: 非麻痺手による物品操作の指導

5: 食事動作の指導

- 答え:3

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第15問

62歳の男性。脳出血による左片麻痺。発症後1か月で回復期リハビリテーション病棟に転棟した。左下肢のブルンストローム法ステージはIII。平行棒内にて片脚立位で図のような肢位を認めた。理学療法で適切でないのはどれか。

1: 左膝屈曲位での立位歩行訓練

2: 左下肢屈筋共同運動の促通

3: 左アキレス腱の持続的伸張

4: 膝装具を装着した立位歩行訓練

5: 患側の補高

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第7問

85歳の男性。脳梗塞による右片麻痺。発症後8か月。ブルンストローム法ステージは上肢、手指、下肢ともにIII。短下肢装具を自立装着し、T字杖で室内移動は自立。入浴は浴室内移動介助。この患者の福祉用具・住環境指導で適切でないのはどれか。2つ選べ。

1: ベッドは健側を壁側にくるように設置

2: ベッドに立ちあがりバーを設置

3: 浴室内に手すりを設置

4: 浴槽内にバスリフトを設置

5: 玄関に手すりを設置

- 答え:1 ・4

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第1問

60歳の男性。左中大脳動脈梗塞による右片麻痺。発症後5日経過。ブルンストローム法ステージは上肢II、手指I、下肢II。意識はJCS(Japan Coma Scale)で10。高次脳機能障害はない。初回の座位訓練を行う上で適切でないのはどれか。

1: ベッド上端座位でバランス訓練を行う。

2: 脈拍が120/分以上であれば中止する。

3: 収縮期血圧が開始前より40 mmHg上昇すれば中止する。

4: 表情の変化を観察する。

5: 欠伸が頻発したときは血圧の低下を疑う。

- 答え:1

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第4問

65歳の女性。右利き。脳梗塞による右片麻痺。発症後5日経過。JCS(Japan coma scale)は1桁。ブルンストローム法ステージは上下肢、手指いずれもIであった。飲水でひどくむせていた。早期プログラムとして適切でないのはどれか。

1: 安静時座位の右肩甲帯は前方突出位に保持する。

2: 安静時座位の右股関節は外転・外旋位に保持する。

3: 間接的嚥下訓練を行う。

4: 関節可動域訓練を1日2回行う。

5: 右上肢の自己介助運動を指導する。

- 答え:2

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第18問

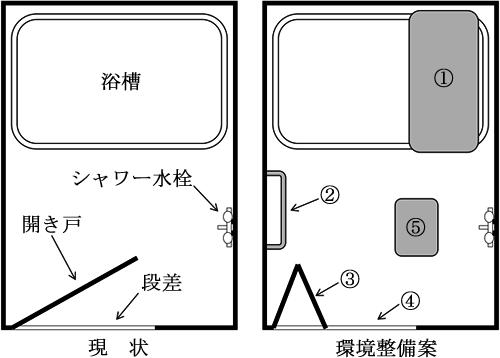

75歳の男性。脳卒中による左片麻痺。発症後6か月経過。Brunnstrom法ステージは上肢、下肢ともにⅢ。AFOとT字杖で屋内歩行は自立している。自宅浴室の現状の見取り図と環境整備案とを図に示す。環境整備案のうち最も必要性が低いのはどれか。

1: ①バスボードの利用

2: ②手すりの設置

3: ③折り戸への変更

4: ④段差の解消

5: ⑤シャワーチェアの利用

- 答え:2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する