第49回午前第7問の類似問題

第51回午前:第8問

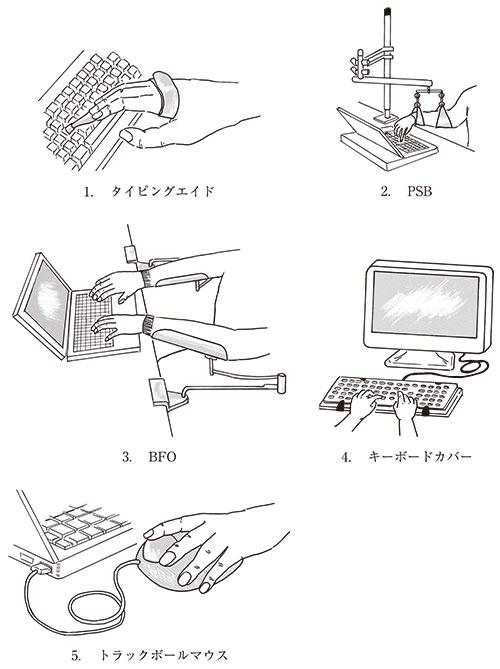

55歳の男性。脊髄小脳変性症。発症後3年経過。協調運動障害によってSTEF右46点、左48点である。この患者のパーソナルコンピュータ使用に適しているのはどれか。

1: タイピングエイド

2: PSB

3: BFO

4: キーボードカバー

5: トラックボールマウス

- 答え:4

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午後:第11問

55歳の男性。脊髄小脳変性症。発症後3年経過。協調運動障害によってSTEF右46点、左48点である。この患者のパーソナルコンピュータ使用に適しているのはどれか。

1: タイピングエイド

2: PSB

3: BFO

4: キーボードカバー

5: トラックボールマウス

- 答え:4

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第21問

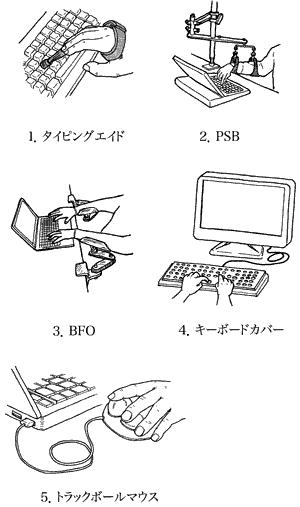

55歳の男性。3年前からろれつが回らず歩行が不安定で介助が必要であり、起き上がるとめまいが起こる。上肢の測定障害のためADLが制限されている。頭部MRIを示す。萎縮が認められる部位はどれか。2つ選べ。

1: 脳 梁

2: 小 脳

3: 後頭葉

4: 帯状回

5: 脳幹部

- 答え:2 ・5

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第72問

脳卒中片麻痺歩行の特徴でないのはどれか。

1: 体幹側屈

2: 腰椎前弯増強

3: 下肢分回し

4: 反張膝

5: 内反尖足

- 答え:2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第44問

重度の片麻痺を生じた脳梗塞患者に対する急性期の理学療法で正しいのはどれか。

1: 立位練習には装具を用いない。

2: 非麻痺側の筋力増強運動は行わない。

3: 神経症候の増悪がなければ離床練習を開始する。

4: 深部静脈血栓症の予防目的で弾性ストッキングは使用しない。

5: 安静時に収縮期血圧が140 mmHgを超えている場合は実施しない。

- 答え:3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午前:第28問

65歳の女性。アルツハイマー型認知症。2年前から物忘れがひどくなった。散歩に行って自宅に帰れなくなってから、抑うつ的となり自宅から出たがらなくなった。日中の臥床傾向が強く、夜中に徘徊するようになったため入院となった。この患者の作業療法の目的で適切でないのはどれか。 ア.生活リズムの改善イ.身辺処理能力の改善ウ.対人関係能力の改善エ.作業遂行能力の改善オ.安心感の提供

1: ア、イ

2: ア、オ

3: イ、ウ

4: ウ、エ

5: エ、オ

- 答え:4

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第23問

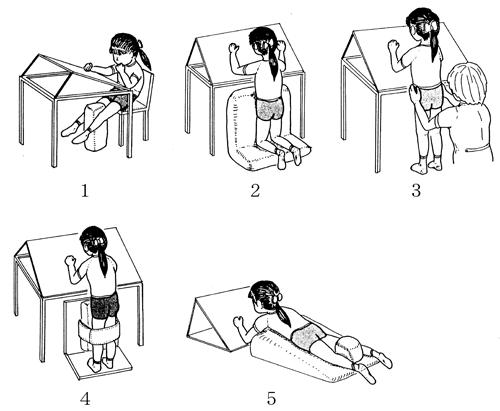

6歳の女児。痙直型脳性麻痺。就学に備えた作業療法を外来で行っている。歩行器と短下肢装具を用いて屋内を歩くことができる。この児の作業活動の姿勢で適切でないのはどれか。

- 答え:1

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第72問

脳卒中片麻痺患者にみられる症状で転倒と関連が少ないのはどれか。

1: 痴呆

2: 深部感覚障害

3: 夜間せん妄

4: 視空間失認

5: 失語症

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第18問

45歳の男性。左上下肢のしびれで初発し、視力障害・呼吸困難・四肢麻痺など多彩な症状の寛解と増悪を繰り返した。MRI画像で脳脊髄の白質に多発性・散在性の脱髄斑が認められた。理学療法で適切でないのはどれか。

1: 関節可動域運動

2: 呼吸理学療法

3: 筋力増強

4: ハバードタンク浴

5: 車椅子指導

- 答え:4

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第7問

70歳の男性。脳卒中による右片麻痺。現在のADLは次のとおりである。食事は普通食を先割れスプーン使用で自立、整容は自立、更衣は自立。トイレは部分介助、入浴は部分介助。背臥位から自力で起き上がり端座位保持可能だが、車椅子への移乗は監視が必要。移動は車椅子にて自立。排便や排尿は時々失禁がある。Barthel Indexの得点はどれか。

1: 35点

2: 45点

3: 55点

4: 65点

5: 75点

- 答え:3

- 科目:ADL・生活環境

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午後:第16問

75歳の男性。交通事故による第5頸髄レベルでの損傷による四肢不全麻痺。受傷後6か月経過。端座位、手すり使用で立ち上がり動作、食事は太柄のフォークで自立。トイレ動作は見守り。衣服の着脱は介助。自宅内は手すり歩行で移動、屋外は車椅子移動。Frankel分類はどれか。

1: A

2: B

3: C

4: D

5: E

- 答え:4

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第11問

51歳の男性。仕事中に3 mの高さから転落し、外傷性脳損傷を生じ入院した。受傷2週後から作業療法を開始した。3か月が経過し運動麻痺はみられなかったが、日付がわからない、1日のスケジュールを理解できない、感情のコントロールが難しい、複雑な作業は混乱してしまうなどの状態が続いた。作業療法で適切なのはどれか。

1: 静かな環境で行う。

2: 新規課題を毎日与える。

3: 複数の作業療法士で担当する。

4: 不適切な言動には繰り返し注意する。

5: 集団でのレクリエーション活動を導入する。

- 答え:1

- 解説:この患者は外傷性脳損傷により記憶障害、前頭葉機能障害、遂行機能障害が見られるため、静かな環境で行う作業療法が適切である。

- 静かな環境で行うことは、感情のコントロールが難しい患者にとって適切であり、外界からの刺激量を調節し感情の高ぶりが生じにくくなる。

- 新規課題を毎日与えることは、この患者にとって混乱を招く可能性があるため適切ではない。長期的に慣れ親しんだ活動が適する。

- 複数の作業療法士で担当することは、患者が混乱する可能性があるため適切ではない。担当する作業療法士は一人とし、作業の指示も統一した方法で行うべきである。

- 不適切な言動に対して繰り返し注意することは、患者の感情を逆なでする可能性があるため適切ではない。注意する際は、自尊心を損なわないように配慮するべきである。

- 集団でのレクリエーション活動は、作業が複雑になりやすく、処理すべき情報も過多となるため、個別対応のほうが望ましい。

- 科目:高次脳機能障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午後:第11問

57歳の男性。筋萎縮性側索硬化症と診断されて3年が経過。四肢や体幹に運動麻痺を生じてベッド上の生活となりADLは全介助。さらに球麻痺症状を認め、安静時も呼吸困難を自覚する。この患者がコミュニケーション機器を使用する際の入力手段として適切なのはどれか。

1: 舌

2: 手指

3: 口唇

4: 呼気

5: 外眼筋

- 答え:5

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第7問

42歳の女性。多発性硬化症による両側視神経炎を伴う四肢麻痺。筋力低下が進行し、移動には車椅子を使用している。MMTは上肢近位部で段階3、遠位部で段階4。有痛性けいれんがある。この患者に対する作業療法で適切なのはどれか。

1: ビーズで指輪を作る。

2: 木工作業で本棚を作る。

3: 卓上編み機でマフラーを編む。

4: 小さな刻印で革に模様をつける。

5: ネット手芸でティッシュボックスを作る。

- 答え:3

- 解説:多発性硬化症の患者に対する作業療法では、細かい作業や外傷のリスクがある作業は避けるべきであり、身体的負荷が少なく、中断が容易な作業が望ましい。

- ビーズで指輪を作る作業は細かい作業であり、有痛性けいれんがある患者には困難で、視力障害がある患者には目への負担も大きいため、適切ではありません。

- 木工作業で本棚を作る作業は、刃物を使用するため外傷のリスクがあり、身体的な負荷も大きいため、適切ではありません。

- 卓上編み機でマフラーを編む作業は、外傷のリスクが低く、身体的な負荷も少ないため、適切です。また、作業の中断が容易であることも望ましい点です。

- 小さな刻印で革に模様をつける作業は、細かい作業であり、有痛性けいれんがある患者には困難で、視力障害がある患者には外傷を負う危険もあるため、適切ではありません。

- ネット手芸でティッシュボックスを作る作業は、細かい作業であり、有痛性けいれんがある患者には困難であるため、適切ではありません。

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第4問

29歳の男性。バイク転倒事故による右前頭葉脳挫傷および外傷性くも膜下出血。事故から2週間後に意識清明となり、作業療法が開始された。運動麻痺と感覚障害はない。礼節やコミュニケーション能力は保たれているが、感情表出は少なく、ぼんやりとしていることが多い。既知の物品操作方法は覚えているが、事故後の出来事に関する情報は忘れやすい。作業療法開始時間までに支度を整えることが難しく、しばしば時間に遅れる。この患者の状態を評価するために適切と考えられる評価法はどれか。2つ選べ。

1: BADS

2: RBMT

3: SLTA

4: SPTA

5: VPTA

- 答え:1 ・2

- 解説:この患者は運動麻痺や感覚障害はないものの、感情表出が少なく、事故後の出来事に関する情報を忘れやすいという症状がある。このような状態を評価するために適切な評価法は、BADS(行動評価法)とRBMT(リバプール記憶評価法)である。

- BADS(行動評価法)は、患者の日常生活における認知機能や行動を評価するための方法であり、この患者の状態を評価するのに適切である。

- RBMT(リバプール記憶評価法)は、患者の短期記憶や日常生活に関連する記憶機能を評価するための方法であり、この患者の状態を評価するのに適切である。

- SLTA(言語聴覚療法評価法)は、言語聴覚療法の効果を評価するための方法であり、この患者の状態を評価するのには適切ではない。

- SPTA(社会心理療法評価法)は、社会心理療法の効果を評価するための方法であり、この患者の状態を評価するのには適切ではない。

- VPTA(視知覚療法評価法)は、視覚失認やBálint症候群、半側空間無視などの評価が可能であるが、この患者の症状とは関連が薄いため、適切な評価法ではない。

- 科目:高次脳機能障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第16問

67歳の女性。作業療法中に傾眠傾向が続いた日があるかと思えば、声かけにはきはきと受け答えをする日もある。部屋の間違いや道に迷うことも多い。あるとき突然「カーテンの陰に人がいる」と話し怯えだした。この患者の原因疾患として最も可能性が高いのはどれか。

1: Alzheimer型認知症

2: Lewy小体型認知症

3: 前頭側頭型認知症

4: 正常圧水頭症

5: 血管性認知症

- 答え:2

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午前:第14問

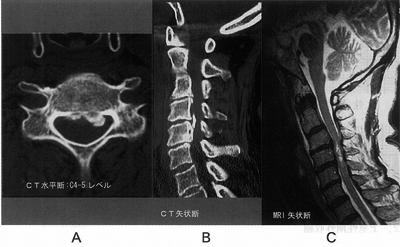

62歳の女性。転倒後、四肢麻痺が出現した。上肢の筋力は2、手指内在筋は0~1、下肢は4であった。受傷時の頸部CT(写真A、B)と頸部MRI(写真C)を示す。画像から得られる所見で正しいのはどれか。2つ選べ。ア.CTで第3~5頸椎間に後縦靱帯骨化がみられる。イ.CTで第4・5頸椎部に骨折がみられる。ウ.CTで第5・6頸椎間に脱臼がみられる。エ.MRIで脊髄の圧迫はみられない。オ.MRIで第5頸椎後方の脊髄に高輝度の変化がある。

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:1 ・5

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第53問

脳卒中患者の障害と徴候との組合せで誤っているのはどれか。

1: シャツの袖をうまく通せない-着衣失行

2: 知っている人なのに声を聞かないとわからない-相貌失認

3: 指示による閉眼維持が困難である-運動維持困難

4: 移動時に左にある物にぶつかる-左半側無視

5: 麻痺がないのに指で模倣ができない-観念失行

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午後:第12問

56歳の男性。数年前から頸椎椎間板ヘルニアを指摘されていた。昨日、自宅で転倒して突然に麻痺を呈した。頸髄損傷と診断され、主な損傷部位以下の機能はASIA機能障害尺度でBである。頸椎MRIを示す。正しいのはどれか。

1: 横隔膜の麻痺がある。

2: 肩をすくめることができる。

3: スプーンを握り食事ができる。

4: 棚の上の物をとることができる。

5: 頸部を回旋することができない。

- 答え:2

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午前:第11問

65歳の男性。脳梗塞。右片麻痺。発症5日目。意識レベルはJCS〈Japan Coma Scale〉Ⅰ-1。全身状態は安定し、麻痺の進行も24時間以上認めないため、リスク管理(リハビリテーション医療における安全管理・推進のためのガイドライン2006に基づく)を行いながら、ベッドアップを開始することとした。適切なのはどれか。

1: ベッドアップ前、動悸を訴えているが実施する。

2: ベッドアップ前、安静時SpO2が85%であったので実施する。

3: ベッドアップ後、脈拍が100回/分なので中止する。

4: ベッドアップ後、呼吸数が18回/分なので中止する。

5: ベッドアップ後、収縮期血圧が120 mmHgから170 mmHgに上昇したので中止する。

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する