第34回午前第28問の類似問題

第43回午前:第10問

72歳の女性。歩行中に転倒して右手をついた。診療所で良好な整復を得て、ギプス固定を受けた。ギプス固定後の状態を示す。3週後に巻き直しのため受診した際、右前腕から手指に強い運動時痛と浮腫とを認めた。大学病院に紹介され、複雑性局所疼痛症候群の診断を受けた。この症例において初期治療で考慮すべきであった点はどれか。2つ選べ。

1: 日常生活では右手の安静を指導する。

2: 前腕・手指の等尺性収縮を行わせる。

3: 中手指節関節は動かせる固定とする。

4: 手関節の固定は背屈位にする。

5: 前腕から遠位の固定とする。

- 答え:2 ・3

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第83問

疾患と歩行補助具との組合せで適切でないのはどれか。

1: 脳卒中片麻痺-T字杖

2: 脊髄小脳変性症-交互型歩行器

3: 痙直型両麻痺-ロフストランド杖

4: 慢性関節リウマチ-プラットフォーム杖

5: パーキンソン病-四点杖

- 答え:5

- 科目:義肢・装具

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午前:第12問

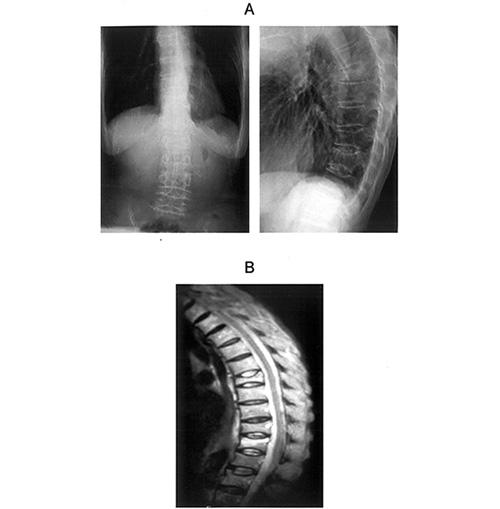

78歳の女性。布団を持ち上げようとした際、背部から腹部への強い帯状痛を生じ、寝返りも困難となったため入院となった。入院時のエックス線写真AとMRI T2強調像Bとを示す。この患者の病態で適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 骨粗鬆症

2: 脊椎分離症

3: 脊柱管狭窄症

4: 椎間板ヘルニア

5: 脊椎椎体圧迫骨折

- 答え:1 ・5

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午前:第33問

手指屈筋腱損傷者への術後のKleinert法で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 指を自動伸展させる。

2: MP関節は屈曲位に固定する。

3: 手関節は軽度背屈位に固定する。

4: 爪とスプリントとをピアノ線で結ぶ。

5: 3週間固定後に自動運動を開始する。

- 答え:1 ・2

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午後:第16問

22歳の男性。身長170 cm、体重70 kg。外傷性頸髄損傷後6か月経過。MMTは、肘関節屈曲5、肘関節伸展2、手関節屈曲1、手関節伸展4、手内筋0、下肢0。ベッドへの移乗が自立したので、屋内で使用する車椅子を検討した。車椅子作製上の留意点で適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 背もたれの高さを肘台と同じ高さにする。

2: 駆動輪の車軸を標準よりも前方に移動する。

3: 14インチの駆動輪を使用する。

4: トグル式ブレーキを使用する。

5: 足台をスイングアウト式にする。

- 答え:4 ・5

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第12問

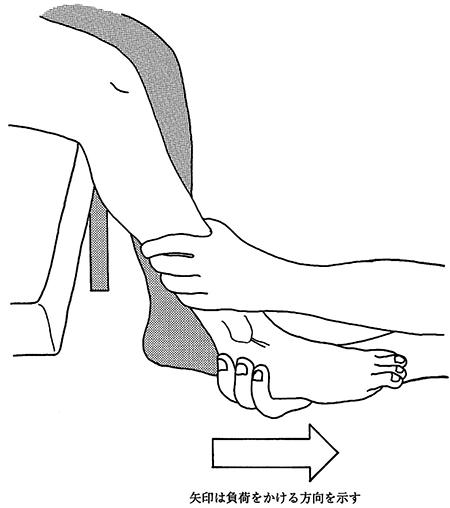

21歳の女性。バレーボールで着地時に足関節痛を訴えた。検査法を図に示す。この検査で調べる靱帯損傷として正しいのはどれか。

1: 三角靱帯損傷

2: 踵腓靱帯損傷

3: 前距腓靱帯損傷

4: 前脛腓靱帯損傷

5: 二分靱帯損傷

- 答え:3

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第14問

39歳の男性。野球の試合中にジャンプしてボールをキャッチした着地時に、踵に疼痛と違和感とを訴えた。その直後から歩行困難となったために、応急処置の後に緊急搬送された。搬送先の病院で撮影された足部MRIを示す。矢印は損傷部位を示す。受傷直後の処置として適切なのはどれか。

1: 足底板による固定

2: 足関節周辺の保温

3: 足関節底屈位での固定

4: 強擦法による下腿部のマッサージ

5: 端座位による下腿下垂位での安静

- 答え:3

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午後:第10問

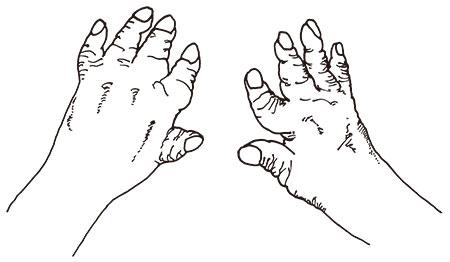

52歳の女性。関節リウマチ。発症して17年が経過している。手指関節に痛みを訴えており、図のような変形がみられる。手指に対する最も適切な物理療法はどれか。

1: 超音波

2: 遠赤外線

3: 極超短波

4: パラフィン浴

5: ホットパック

- 答え:4

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午後:第84問

正しいのはどれか。

1: 変形性肘関節症では前腕の回内制限が著しい。

2: 変形性膝関節症は男性に多い。

3: 変形性股関節症の多くは一次性である。

4: 変形性頸推症は第3、4頸椎に生じやすい。

5: 腰椎変形性後弯症は女性の農業従事者に多い。

- 答え:5

- 科目:骨関節障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第13問

55歳の男性。2年前に筋萎縮性側索硬化症と診断された。2か月前に誤嚥性肺炎を起こして入院した。肺炎改善後、胃瘻が造設された。構音障害が重度で、発音は母音のみ可能、発声持続時間は8秒。湿性嗄声はない。唾液の空嚥下は可能である。上肢の筋力はMMTで4レベルであるが、体幹および下肢の筋力は3。歩行のFIMは1、移乗のFIMは6及びトイレ動作のFIMは6であった。自宅退院を計画している。この患者に対する対応で正しいのはどれか。

1: 食事を常食で再開する。

2: エアマットの使用を勧める。

3: 透明文字盤の使用を勧める。

4: ポータブルトイレの使用を勧める。

5: チンコントロール電動車椅子を導入する。

- 答え:4

- 解説:筋萎縮性側索硬化症の患者は、運動機能が障害されているため、適切な対応が必要である。この患者は、誤嚥性肺炎の後に胃瘻を造設されており、嚥下機能が障害されている。また、上肢筋力は4レベルであるが、歩行は困難である。移乗とトイレ動作はFIMで6点であり、手すりや補助具を用いることで自立可能な状態である。この場合、ポータブルトイレを用いれば、自宅の居室で排泄が可能となる。

- 患者は誤嚥性肺炎の後に胃瘻を造設されていることから、嚥下機能が障害されていると考えられる。食事は経口摂取だとしても、常食ではなく誤嚥を起こしにくい嚥下困難食から開始すべきである。

- 患者は、上肢筋力がMMTで4レベル、体幹と下肢の筋力がMMT3であるため、臥位での体動は可能と考えられる。臥床していても、体動が可能であれば、褥瘡の危険性は低く、エアマットは不要である。

- 発声が母音のみでも、クローズドクエスチョンのような音声でのコミュニケーションが可能である。この患者の場合は母音を発声できるので人工喉頭を用いることもできる。透明文字盤は、気管切開により発声できない状態に備えることはできるが、現段階では不要である。

- 移乗とトイレ動作はFIMで6点であり、手すりや補助具を用いることで自立可能な状態である。この場合、ポータブルトイレを用いれば、自宅の居室で排泄が可能となる。正しい選択肢である。

- 患者は上肢筋力がMMT4レベルであり、車椅子は電動でなくても利用可能である。症状が重症化したときには、電動車椅子のほか、上肢以外を駆動に用いる型の車椅子も検討する必要があるが、現段階ではチンコントロール電動車椅子の導入は不要である。

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午前:第26問

内反変形のある変形性膝関節症患者の歩行の特徴はどれか。2つ選べ。

1: 立脚相:外側スラスト

2: 立脚相:立脚側への体幹傾斜

3: 立脚相:立脚肢の反張膝

4: 遊脚相:分回し

5: 遊脚相:遊脚側の骨盤下制

- 答え:1 ・2

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する