第34回午前第28問の類似問題

第36回午前:第14問

48歳の女性。慢性関節リウマチ。発症後3年経過。スタインブロッカー機能障害度分類クラスIII。車椅子移動は介助。排泄動作の自立を目的に他院から紹介があり入院した。作業療法開始時に適切でないのはどれか。

1: ズボンの着脱訓練

2: 補高便座の利用

3: 家屋改造案の提示

4: 車椅子操作訓練

5: ポータブルトイレへの移乗訓練

- 答え:3

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第4問

85歳の女性。多発性脳梗塞。2年前大腿骨転子間骨折。T字杖歩行をしていたが、最近、転倒がみられるようになった。また、痴呆が出現し声かけをしないと歩行をしなくなり、ベッドに臥床することが多くなった。介護者である嫁の要請があり訪問による理学療法を開始した。理学療法および指導で適切でないのはどれか。

1: 大腿四頭筋の等尺性筋力強化訓練

2: 介助歩行とその指導

3: 廊下に手すりを設置

4: ポータブルトイレへの移乗訓練

5: 屋外用車椅子の貸与

- 答え:1

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第14問

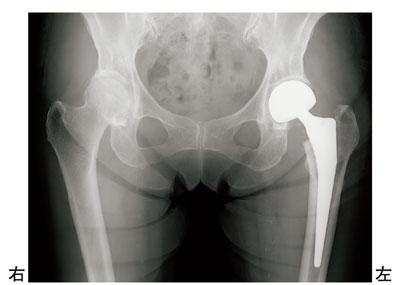

87歳の女性。転倒して左股関節痛を訴え、入院となった。受傷後2日目に後方侵入法で手術を受けた。術後のエックス線写真を示す。正しいのはどれか。

1: 臥床時には股関節を内転位に保つ。

2: 靴下の着脱は股関節外旋位で行う。

3: 術後1週から大腿四頭筋セッティングを開始する。

4: 術後2週から中殿筋の筋力トレーニングを開始する。

5: 術後3か月は免荷とする。

- 答え:2

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午前:第19問

82歳の女性。1人暮らし。2階建て住居の1階にある居室でベッドを使用していた。敷居につまずき転倒し、大腿骨転子部骨折を受傷した。骨接合手術後、屋内歩行は自立し、屋外歩行はT字杖にて5分程度可能となった。自宅に退院するにあたり適切なのはどれか。

1: 敷居の高さは5 cmに統一する。

2: 居室にじゅうたんを敷く。

3: 玄関に手すりを設置する。

4: スリッパを使用する。

5: 寝具は床に敷く。

- 答え:3

- 科目:地域理学療法学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午前:第8問

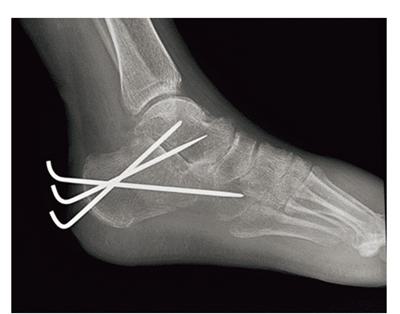

52歳の女性。踏み台から転落して左踵骨骨折を受傷し、手術が行われた。術後翌日の単純エックス線写真を示す。この患者に対する運動療法で正しいのはどれか。

1: 術後翌日から距腿関節の可動域練習を行う。

2: 術後翌日から膝関節の可動域練習を行う。

3: 術後翌日から部分荷重を始める。

4: 術後1週から外固定内での距踵関節の等尺性運動を行う。

5: 術後2週からMP関節の可動域練習を行う。

- 答え:2

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午後:第15問

46歳の女性。BMIは29である。両側の変形性股関節症で、股関節周囲の筋力低下と荷重時の股関節痛がある。理学療法で適切でないのはどれか。

1: 杖を用いた歩行訓練

2: 水中歩行による有酸素運動

3: 階段昇降による筋力増強訓練

4: 背臥位での下肢筋のストレッチ

5: 自転車エルゴメーターでの筋持久性訓練

- 答え:3

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第7問

82歳の女性。脳卒中後の右片麻痺。プラスチック製短下肢装具を装着してT字杖歩行が可能である。装具は足尖までの長さで足継手はない。Brunnstrom法ステージでは上肢Ⅳ、下肢Ⅴ。右立脚後期が歩行周期の中で極端に短く安定性も低下している。装具に修正を加えたところ歩容は改善した。装具に加えた修正はどれか。

1: 装具の高さをヒラメ筋の起始部付近まで低くした。

2: 足関節部の固定性を強化(コリュゲーション)した。

3: 中足指節関節部から遠位を切除した。

4: アーチサポートを挿入した。

5: 足部のベルクロの固定を緩めた。

- 答え:3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午後:第67問

変形性膝関節症で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 中年期以降の肥満女性に好発する。

2: 頻度は変形性股関節症より低い。

3: 起立動作時よりも歩行時に痛みが強い。

4: 進行すると膝外反変形を生じやすい。

5: エックス線写真で関節裂隙の狭小化がみられる。

- 答え:1 ・5

- 科目:骨関節障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第15問

46歳の女性。BMIは29.0である。両側の変形性股関節症で、股関節周囲の筋力低下と荷重時の股関節痛がある。理学療法で適切でないのはどれか。

1: 杖を用いた歩行練習

2: 水中歩行による有酸素運動

3: 背臥位での下肢筋のストレッチ

4: 階段昇降による筋力増強トレーニング

5: 自転車エルゴメーターでの筋持久性トレーニング

- 答え:4

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第14問

70歳の男性。身長180 cm、体重90 kg。脳梗塞のため麻痺肢に内反尖足がみられる。10 mであれば独歩可能であるが、軽度の分回し歩行となる。意識してゆっくりと歩けば分回しを軽減することは可能であるが、遊脚相の股関節屈曲は増加し立脚中期に膝過伸展がみられる。2動作前型で屋外歩行の自立を目標に理学療法を進めている。この患者に適切なのはどれか。

1: 装具は不要

2: 軟性足装具

3: プラスチック短下肢装具(ショートタイプ、継手なし)

4: プラスチック短下肢装具(つま先までの標準型、継手なし)

5: 金属支柱付短下肢装具

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午前:第18問

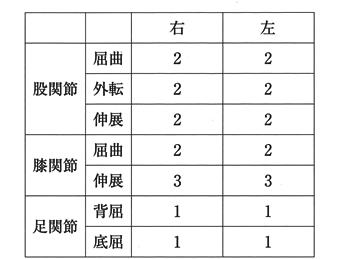

45歳の女性。遠位型ミオパチー。下肢筋力低下が徐々に進行し両側の下垂足を認める。最近つまずいて転倒することや捻挫することが多くなり装具を検討し歩行の改善を目指すことになった。下肢筋力を表に示す。最も適切な装具はどれか。

1: PTB短下肢装具

2: 足関節軟性装具

3: スウェーデン式膝装具

4: 金属支柱付き長下肢装具

5: プラスチック短下肢装具

- 答え:5

- 科目:義肢・装具

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

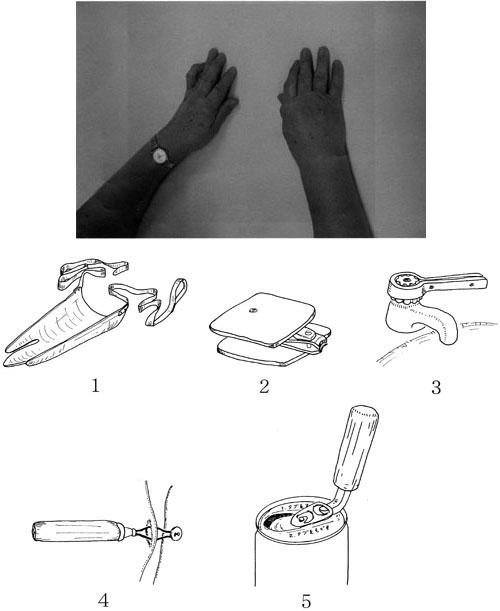

第42回午前:第17問

65歳の女性。関節リウマチで外来通院中。上肢の関節可動域制限と手指の変形を認める。手指変形を写真に示す。この患者の上肢関節可動域制限とリーチ範囲の低下を補うための自助具で適切なのはどれか。

- 答え:1

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

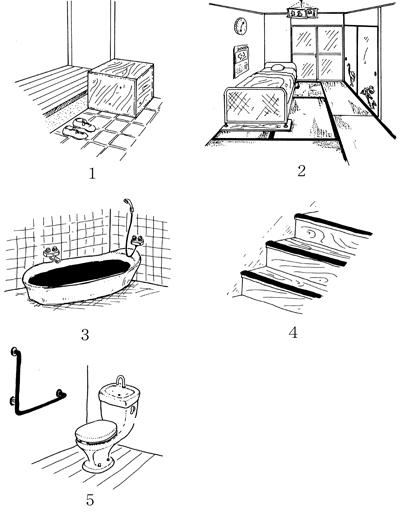

第36回午前:第22問

80歳の女性。右大腿骨頸部骨折を受傷。人工骨頭置換術後6か月経過。室内ADLは自立し、在宅療養となった。室内環境整備として適切でないのはどれか。

- 答え:3

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

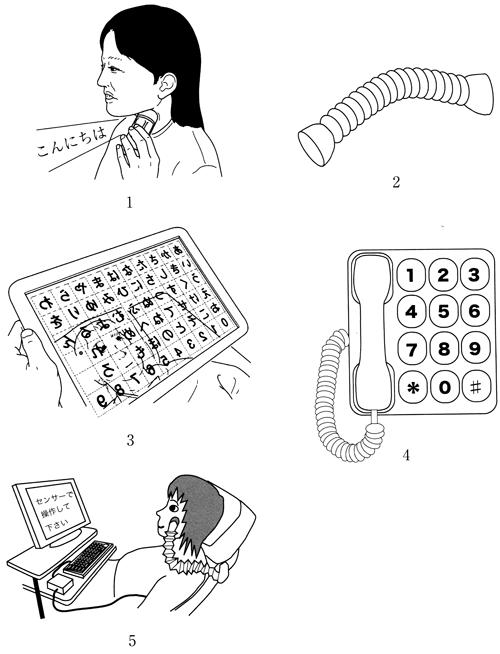

第48回午前:第10問

45歳の女性。2~3年前から上肢の筋力低下の進行と嚥下障害が認められ、筋萎縮性側索硬化症と診断された。現在、上肢の筋力はMMTで肩関節周囲2-、手指筋2、頸部・体幹筋と下肢は3。移動は車椅子介助、車椅子への移乗も軽介助を必要とする。食事はポータブルスプリングバランサーを使用して自立しており、その他のADLは全介助となっている。発声によるコミュニケーションは可能だが、呼吸機能は徐々に低下している。この患者に今後導入が予想されるコミュニケーション機器はどれか。2つ選べ。

- 答え:3 ・5

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

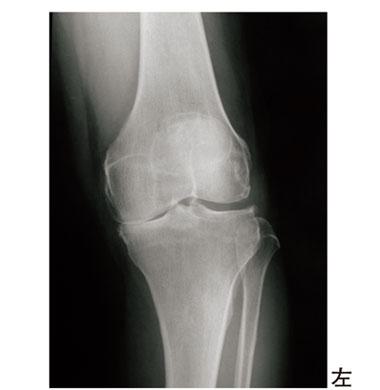

第56回午前:第14問

75歳の女性。左膝痛を訴え、関節可動域が伸展-10°、屈曲95°に制限されている。来院時のエックス線写真を示す。膝関節拘縮に対する治療で正しいのはどれか。

1: CPMを行う。

2: 大腿を固定して伸張を加える。

3: 疼痛を感じるレベルの矯正力を加える。

4: 動的膝装具は用いない。

5: 連続ギプス法では1日ごとに5°ずつ矯正位を強める。

- 答え:2

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第25問

55歳の女性。筋萎縮性側索硬化症。発症後5年経過し、在宅療養中。現在、座位時間は1日4~5時間。車椅子の駆動はかろうじて可能。夫と息子は自宅の一角で自営業を営んでいる。仕事の忙しい時間帯はヘルパーを頼んでいる。患者の話す声は、かろうじて聞き取れる程度である。この患者に対する日常生活改善のためのアプローチとして適切でないのはどれか。

1: コミュニケーション障害に備えて透明文字板の導入を検討する。

2: 下肢の痙縮を利用して、ツイスターで移動動作の介助を楽にする。

3: ベッド柵に鏡を取り付けて、入ってくる人が見えるようにする。

4: 環境制御装置の導入を検討する。

5: 介護者に連絡するための緊急連絡手段を検討する。

- 答え:2

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

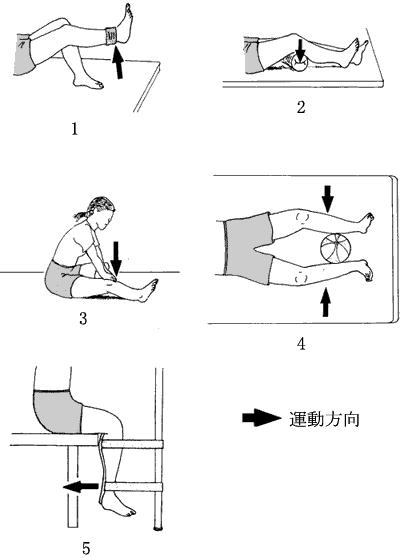

第52回午後:第17問

20歳の女性。1か月前に転倒し、疼痛は軽減したが膝関節の不安定感があり来院した。実施した検査を図に示す。矢印は力を加えた方向を示す。この検査で陽性が確認された。他に損傷がなかった場合、優先すべき治療はどれか。

1: 安静固定

2: 水中歩行練習

3: 大腿四頭筋の強化

4: 超音波療法

5: ハムストリングスの強化

- 答え:3

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第24問

55歳の女性。筋萎縮性側索硬化症。発症後5年経過し、在宅療養中。現在、座位時間は1日4~5時間。車椅子の駆動はかろうじて可能。夫と息子は自宅の一角で自営業を営んでいる。仕事の忙しい時間帯はヘルパーを頼んでいる。患者の話す声は、かろうじて聞き取れる程度である。この患者の作業療法で適切でないのはどれか。

1: 四肢の関節可動域訓練

2: モビールを吹く呼吸筋強化

3: ブロックでつまみ動作の訓練

4: 治療用パテで手指の筋力維持

5: 紙ヤスリで感覚再教育訓練

- 答え:5

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第12問

55歳の女性。筋萎縮性側索硬化症。発症後5年経過し、在宅療養中。現在、座位時間は1日4~5時間。錐体路徴候を認め、室内では車椅子での移動はかろうじて可能だが、患者の話す声はようやく聞き取れる程度である。夫と息子は、自宅で自営業を営んでいるため、仕事の忙しい時間帯の家事はヘルパーを頼んでいる。この患者の日常生活の支援で適切でないのはどれか。

1: コミュニケーション障害に備えて透明文字盤の導入を検討する。

2: 下肢の痙縮を利用して、ツイスターで移動動作の介助を楽にする。

3: ベッド柵に鏡を取り付けて、入ってくる人が見えるようにする。

4: 環境制御装置の導入を検討する。

5: 介護者に連絡するための緊急連絡手段を検討する。

- 答え:2

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第14問

62歳の女性。両側の変形性膝関節症で、膝関節に軽度の伸展制限と中等度の内反変形とがみられ、Mikulicz線は膝関節中心の内側に偏位している。運動療法で適切でないのはどれか。

- 答え:4

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する