第48回午前第12問の類似問題

第52回午前:第83問

運動障害と評価方法の組合せで正しいのはどれか。

1: 運動失調―――――指鼻試験

2: 筋力低下―――――Brunnstrom法ステージ

3: 持久力低下――――徒手筋力テスト

4: 錐体外路障害―――Babinski反射

5: 錐体路障害――――Romberg試験

- 答え:1

- 科目:神経・筋系の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第30問

26歳の女性。躁病。雑誌の編集員。昼夜が逆転し、職場では同僚や上司に無遠慮な言動が目立ち始めた。日常行動もまとまりに欠けてきたので入院した。入院後1か月で落ち着き始め、職場復帰に向けて作業療法が開始された。開始時の作業で適切でないのはどれか。

1: 短時間で達成可能なもの

2: 巧緻性の低いもの

3: 粗大運動の要素が多いもの

4: エネルギー発散の要素が強いもの

5: 量的達成度を求めるもの

- 答え:5

- 科目:気分障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午後:第17問

37歳の女性。5年前に多発性硬化症と診断。発症当初は再発寛解型であったが、2年前に二次進行型に移行し右痙性片麻痺がある。2週前から右内反尖足位の痙縮が増悪し、MAS(modified Ashworth scale)で段階2である。右足の痙縮に対する治療で適切なのはどれか。

1: 赤外線療法

2: ホットパック

3: 電気刺激療法

4: アキレス腱延長術

5: 経頭蓋磁気刺激法

- 答え:3

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第10問

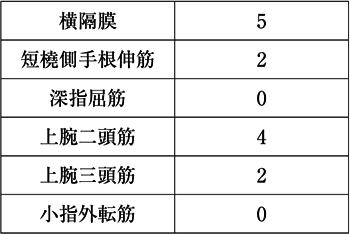

26歳の男性。仕事中の事故によって頸髄損傷を生じた。S4、5領域の運動機能と感覚機能とは完全に喪失していた。徒手筋力テストの結果を表に示す。到達可能と予測される動作はどれか。

1: 更衣

2: 自己導尿

3: プッシュアップ動作

4: 自助具を用いた食事動作

5: ベッドから車椅子への移乗動作

- 答え:4

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午後:第5問

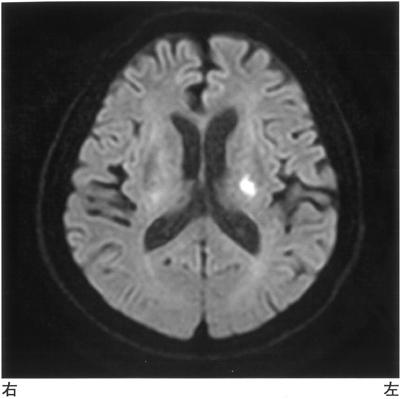

80歳の女性。右利き。脳梗塞急性期の頭部MRI拡散強調像を示す。この患者の症状で考えられるのはどれか。

1: 失行

2: 失語

3: 体幹失調

4: 右片麻痺

5: 左半身の感覚障害

- 答え:4

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第10問

65歳の女性。脳梗塞。右片麻痺発症後5日目。重度の麻痺。意識清明。安静時血圧は正常範囲で安定している。理学療法で誤っているのはどれか。

1: バイタルサインは理学療法実施前、実施中、実施後にチェックする。

2: 安静時の患側上肢の肩甲帯は前方突出位に保持する。

3: 安静時の患側下肢は股関節伸展・外転・外旋位および膝伸展位に保持する。

4: ベッドサイドで患肢の他動的関節可動域訓練を行う。

5: ベッド上でバックレストを用いた座位訓練を行う。

- 答え:3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第10問

39歳の女性。多発性硬化症。発症から4年が経過。寛解と再燃を繰り返している。MMTは両側の上肢・下肢共に4。軽度の両側視神経炎を伴い、疲労の訴えが多い。この患者に対する作業療法で適切なのはどれか。

1: 陶芸で菊練りを行う。

2: 木工作業で椅子を作る。

3: ビーズ細工でピアスを作る。

4: 卓上編み機でマフラーを編む。

5: 細かいタイルモザイクのコースターを作る。

- 答え:4

- 解説:この問題では、多発性硬化症の患者に対して適切な作業療法を選ぶことが求められています。患者は上肢・下肢の筋力が弱く、視神経炎を伴っているため、疲労や視覚への負担を考慮した選択が必要です。

- 陶芸の菊練りは上肢の強い筋力を要するため、疲労に配慮できない点で適切でない。

- 木工で椅子を作る作業は、木の切断やハンマーでの打ちこみ作業があり、患者の筋疲労を増大させることから、適さない。

- この患者は視神経炎を伴っているため、ビーズ細工のような細かい作業は眼精疲労を強める危険がある。

- 卓上編み機でマフラーを編む作業は、上肢への負担が少なく、視覚への負担もビーズ細工より少ないため、この患者に適切な作業療法となります。

- 細かいタイルモザイクのコースターを作る作業は、ビーズ細工と同様に細かい作業として眼精疲労を強める危険がある。また、タイルカッターの操作を繰り返すと上肢の筋疲労が生じやすい。

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第13問

56歳の男性。閉塞性動脈硬化症。半年前から左下腿から足部にかけて冷感と痛みが発現し、歩行距離も低下している。検査法と結果の組合せで正しいのはどれか。

1: 立位体前屈―――――痛みの軽減

2: 足背動脈の触診―――リズムの不整

3: 足関節上腕血圧比――1.2以上

4: 両下肢の下垂試験――感覚異常の出現

5: トレッドミル歩行――間欠性跛行の出現

- 答え:5

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第9問

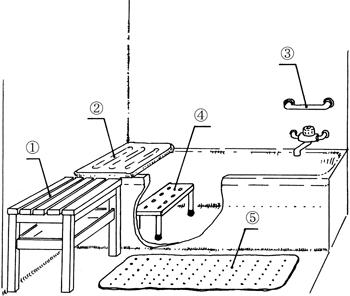

68歳の男性。妻と2人暮らし。脳血管障害による右片麻痺。発症後11か月経過。軽度の失語症と全身の持久力低下とがみられる。ブルンストローム法ステージは上肢III、手指II、下肢III。短下肢装具装着で介助歩行が可能である。住居は平屋の日本家屋である。家庭復帰を目的とした作業療法を実施することとなった。この患者の浴室の環境調整で適切でないのはどれか。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

5: ⑤

- 答え:3

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第17問

21歳の女性。統合失調症。大学でグループ課題の実習中に錯乱状態となり入院した。入院後2週からベッドサイドでの作業療法が開始され、入院後7週で症状が落ち着いたため退院することになった。しかし、眠気やだるさ、疲労感があり、一方で復学への焦りが強い。この時期の作業療法士の対応で適切でないのはどれか。

1: デイケアでの集団活動を促す。

2: 自宅での過ごし方を指導する。

3: 復学準備の開始時期を話し合う。

4: 作業遂行の特徴を家族に伝える。

5: 外来作業療法で支援を継続する。

- 答え:1

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第5問

70歳の男性。脳梗塞片麻痺、発症後2か月。図の上の絵を患者の正面に置き、模写を指示したところ、下の図のように描いた。考えられる障害はどれか。

1: 半側空間無視

2: 失 書

3: 失 語

4: 左同名半盲

5: 物体失認

- 答え:1

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第7問

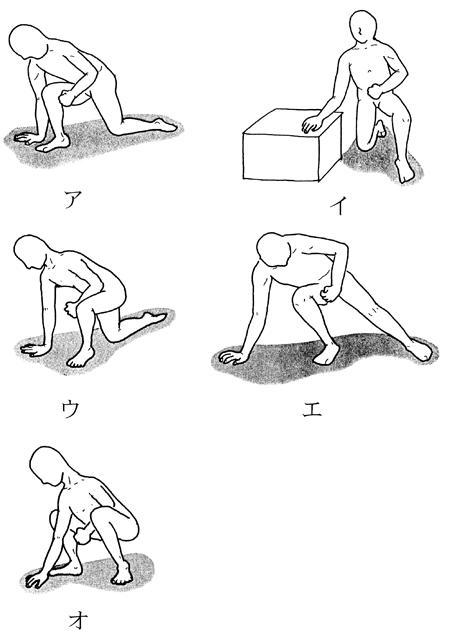

56歳の男性。左片麻痺。脳梗塞発症後3か月。ブルンストローム法ステージは上肢III、手指III、下肢III。感覚や認知に問題なく、歩行は短下肢装具、杖にて室内は自立。この患者の床からの立ちあがり動作指導で適切でないのはどれか。

1: ア、イ

2: ア、オ

3: イ、ウ

4: ウ、エ

5: エ、オ

- 答え:2

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

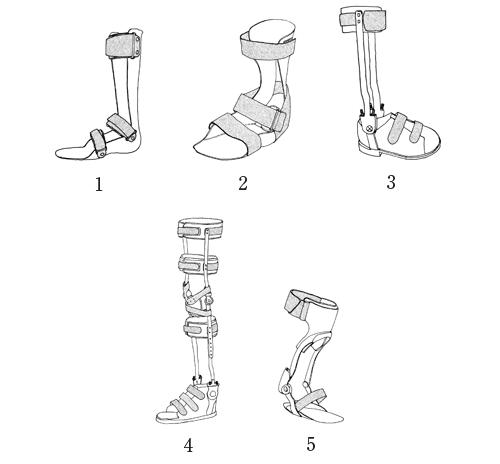

第52回午後:第13問

65歳の男性。被殻出血による右片麻痺。発症後2か月。意識レベル、認知機能および左下肢の機能に問題はない。右足関節の位置覚障害がみられる。起居動作は自立し、座位は安定している。現在、平行棒内での歩行練習中である。歩行中、右下肢の振り出しは可能であるが、踵接地がみられず、右下肢立脚中期に膝折れを認める。Brunnstrom法ステージ右下肢Ⅲ、右下腿三頭筋のMAS〈modified Ashworth scale〉は2である。歩行に用いる最も適切な装具はどれか。

- 答え:3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午前:第31問

63歳の男性。脳梗塞による左片麻痺。発症後2か月。歩行時の立脚相に図のような現象を認めた。患側に対する理学療法で適切でないのはどれか。

1: 下腿三頭筋のタッピング

2: 前脛骨筋の治療的電気刺激

3: 短下肢装具を用いた歩行

4: 膝屈曲位での体重支持

5: 下腿後面のアイシング

- 答え:1

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第3問

65歳の女性。右利き。脳梗塞による右片麻痺。発症後5日経過。ベッドサイドでの作業療法の評価として適切でないのはどれか。

1: 起座時には血圧を測定する。

2: 病棟でのADLについて情報を得る。

3: 端座位の保持は左側から介助する。

4: 言語機能のスクリーニングを行う。

5: 左手の物品操作能力を確認する。

- 答え:3

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

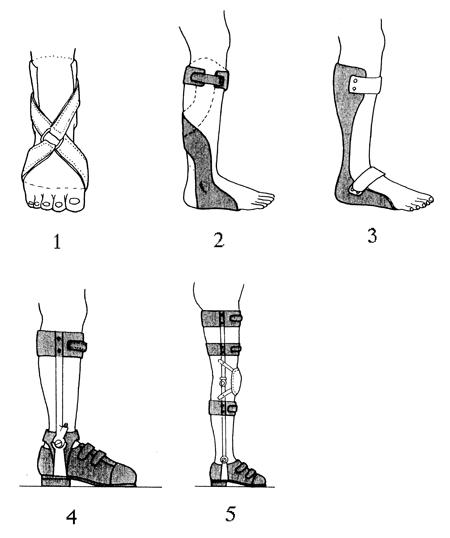

第36回午前:第27問

65歳の男性。脳卒中による右片麻痺。発症後3か月経過。下肢のブルンストローム法ステージIII。多点杖で歩行訓練を行っているが、下腿三頭筋の痙縮が強く、内反尖足が顕著である。適切な装具はどれか。

- 答え:4

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第52問

麻痺のない大脳半球損傷患者の病態と検査所見との組合せで適切なのはどれか。

1: 観念運動失行-お茶を入れるまねができない。

2: 観念失行-他者の指の形を模倣できない。

3: 運動維持困難-閉眼で舌を出させると目が開いてしまう。

4: 運動消去現象-感覚刺激に反応して片手を挙上できない。

5: 着衣失行-衣類のボタンやポケットの意味が分からない。

- 答え:3

- 科目:高次脳機能障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午後:第9問

38歳の女性。32歳時に四肢脱力が出現、多発性硬化症の診断を受け寛解と増悪を繰り返している。2週前に痙縮を伴う上肢の麻痺にて入院。大量ステロイドによるパルス療法を行った。この時点での痙縮の治療手段で正しいのはどれか。

1: TENS

2: 超音波療法

3: 赤外線療法

4: ホットパック

5: パラフィン療法

- 答え:1

- 解説:この問題では、多発性硬化症の痙縮治療に適切な方法を選択することが求められています。選択肢の中で、TENS(体表面上から神経に電気刺激を加える治療法)が痙縮の改善効果があり、多発性硬化症にも有用であるため、正しい選択肢です。

- TENSは、体表面上から神経に電気刺激を加えることで、疼痛軽減をはかる治療法です。高頻度のTENSは、痙縮の改善効果があり、多発性硬化症にも有用であるため、正しい選択肢です。

- 超音波療法は、温熱作用による血流増加、組織代謝亢進、組織伸展性促進、筋スパズムや疼痛軽減、機械的刺激作用による膜透過性促進、微小循環改善、細胞活性・代謝亢進、脂質代謝・蛋白発現の制御効果がありますが、温熱作用が中心のため、Uhthoff現象のリスクがあるため、このケースでは適切ではありません。

- 赤外線療法は、近赤外線や遠赤外線などがあり、温熱作用により血流改善効果があるものの、Uhthoff現象のリスクがあるため、このケースでは適切ではありません。

- ホットパックは、鎮痛や血管拡張、皮膚や筋などの軟部組織の伸張性増大効果がありますが、温熱作用が中心のため、Uhthoff現象のリスクがあるため、このケースでは適切ではありません。

- パラフィン療法は、血管拡張に伴う血流増加による鎮痛、消炎、浮腫抑制、皮膚痛覚受容器の閾値低下、筋紡錘機能の低下による痙縮抑制、関節拘縮の予防・改善効果がありますが、温熱作用が中心のため、Uhthoff現象のリスクがあるため、このケースでは適切ではありません。

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第13問

76歳の男性。誰もいないのに「自分の布団に知らない子どもが寝ている」と訴え、妻に連れられて受診した。妻の話では、数年前から些細な物忘れが増え、日中ぼう然としていることも多いという。歩行中に転倒することも増えてきているという。作業療法室でみられるこの患者の特徴はどれか。

1: 些細なことで泣き出す。

2: 他人の物を勝手に持っていこうとする。

3: 時間どおりに来室し必ず同じ席に座る。

4: わからない質問に対し言い繕って答える。

5: 日によって意識レベルの低下度合いが異なる。

- 答え:5

- 解説:この患者は物忘れや歩行中の転倒、幻視が見られるため、Lewy小体型認知症が疑われます。Lewy小体型認知症では、抑うつ症状や易転倒性、反復する具体的幻視、注意・覚醒レベルの著明な変化を伴う認知機能の変動が特徴です。

- 些細なことで泣き出すのは、脳血管性認知症で見られやすい感情失禁であり、この患者の症状とは一致しません。

- 他人の物を勝手に持っていこうとするのは、前頭側頭型認知症で見られやすい反社会的行動であり、この患者の症状とは一致しません。

- 時間どおりに来室し必ず同じ席に座るのは、前頭側頭型認知症で見られやすい常同行動であり、この患者の症状とは一致しません。

- わからない質問に対し言い繕って答えるのは、Alzheimer型認知症で見られやすい「取り繕い」や「場合わせ反応」であり、この患者の症状とは一致しません。

- 日によって意識レベルの低下度合いが異なるのは、Lewy小体型認知症の特徴であり、この患者の症状と一致します。Lewy小体型認知症では、抑うつ症状や易転倒性、反復する具体的幻視、注意・覚醒レベルの著明な変化を伴う認知機能の変動が特徴となります。

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午後:第87問

多発性硬化症について正しいのはどれか。

1: 高齢者に多い。

2: 脱髄が主病変である。

3: 症状に日内変動がみられる。

4: 初発症状として眼瞼下垂が多い。

5: 脳神経では聴覚が障害されやすい。

- 答え:2

- 科目:神経・筋系の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する