第47回午前第13問の類似問題

第34回午前:第68問

適切でない組合せはどれか。

1: 伸展パターンの強い痙直型脳性麻痺児-床に腰をおろした更衣指導

2: 非対称性姿勢の強いアテトーゼ型脳性麻痺児-正中位保持での食事指導

3: 筋緊張の低いダウン症児-前傾したバランスボードを用いた立位での遊び

4: 点頭てんかん児-電動車椅子の操作指導

5: 体幹変形を生じた重症心身障害児-座位保持装置の使用

- 答え:4

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

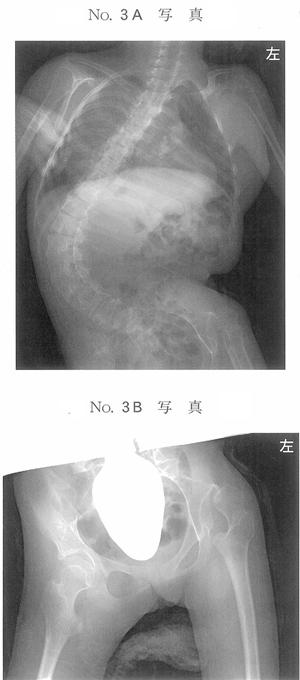

第41回午前:第13問

14歳の女子。痙直型四肢麻痺によって座位保持ができず座位保持装置を使用している。最近側弯が増強したため外来を受診した。脊椎エックス線単純正面像(別冊No. 3A)と骨盤エックス線単純正面像(別冊No. 3B)とを別に示す。座位姿勢を改善させる方法で適切でないのはどれか。

1: 軟性コルセットを使用する。

2: 右側臥位での体幹ストレッチを強化する。

3: ヘッドレストを付けて頭部を保持する。

4: 座面に傾斜をつけ左坐骨を挙上させる。

5: 座位保持装置に右体幹パッドを加える。

- 答え:4

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第5問

図は右片麻痺患者の椅子からの立ち上がりを介助しているところである。正しいのはどれか。

1: 患側の足はできるだけ健側の足に近い位置に置かせる方が安定した動作ができる。

2: 介助者は、患者の膝の前面よりも膝の外側に自分の膝をあてるべきである。

3: 座位で体重を前方に移していく段階では、頸を屈曲位にするよう指導するとよい。

4: 腰ベルトよりも患者の両腋下で体幹に手をかけて引き起こす方が介助が容易にできる。

5: 健側の手で介助者の肩につかまらせ、この腕の力を主に使って立ち上がるようにさせるとよい。

- 答え:3

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

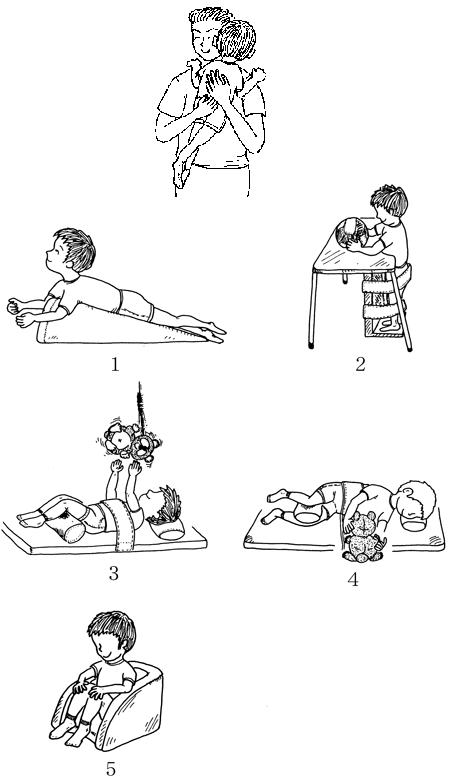

第36回午前:第17問

3歳の脳性麻痺児。抱っこでは常に図のような姿勢を示している。この児の遊びの姿勢で適切でないのはどれか。

- 答え:1

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

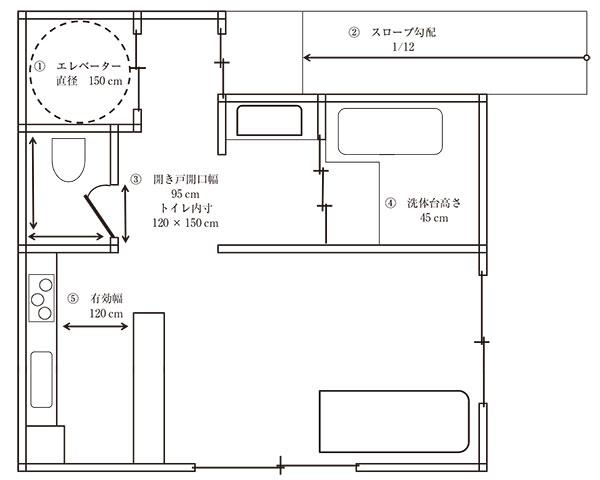

第51回午前:第10問

25歳の女性。脊髄完全損傷(第5胸髄節まで機能残存)。車椅子(寸法:全長85 cm、全幅55 cm、前座高42 cm)での自立生活に向けて図のように住宅改修を行った。考えられる問題点はどれか。

1: ①のエレベーターに乗るとバックで出なければならない。

2: ②の玄関スロープを上ることができない。

3: ③のトイレに入った後で扉を閉めることができない。

4: ④の洗体台が高く移乗できない。

5: ⑤の車椅子用台所シンクに対面できない。

- 答え:3

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第31問

車椅子からの立ち上がり時に、後方重心となり介助を要する脳卒中片麻痺患者への対応で正しいのはどれか。

1: 立ち上がる前に車椅子に深く座らせる。

2: 両足の内側を密着させる。

3: 足部は膝の位置より後方に引かせる。

4: 天井を見るように指示する。

5: 介助者がズボンを持って上に引き上げる。

- 答え:3

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第39問

頸髄完全損傷患者(第5頸髄節まで機能残存)で自立可能なのはどれか。2つ選べ。

1: 自助具を用いた歯磨き

2: 自助具を用いた自己導尿

3: ベッド柵を用いた起き上がり

4: トランスファーボードを用いた横移乗

5: ジョイスティックによる電動車椅子操作

- 答え:1 ・5

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第40問

小児疾患と理学療法の組合せで適切なのはどれか。

1: 先天性内反足 − 徒手矯正

2: 二分脊椎 − 移動動作訓練

3: 発育性(先天性)股関節脱臼 − トロント装具装着

4: Perthes病 − 患部の等張性筋力増強

5: Down症 − 床上座位移動練習(シャフリング)

- 答え:2

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午前:第36問

脳性麻痺の痙直型両麻痺で生じやすい肢位はどれか。

1: 踵足

2: 外反母趾

3: 股関節外転位

4: 股関節外旋位

5: クラウチング肢位

- 答え:5

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

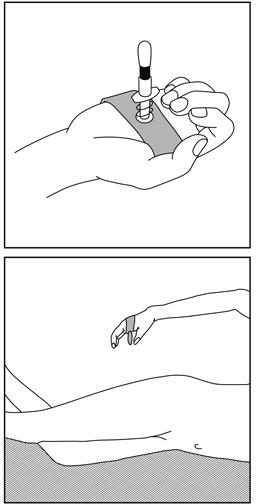

第50回午前:第11問

20歳の男性。頸髄完全損傷。動作獲得を制限する関節可動域制限、残存筋力の低下および合併症はない。洋式便座に側方移乗で移乗し、便座上座位で排便を行う。この患者が使用する坐薬挿入の自助具と、自助具を使用する際の姿勢を図に示す。Zancolliの四肢麻痺上肢機能分類にする最上位の機能残存レベルはとれか。

1: C6A

2: C6B1

3: C6B2

4: C6B3

5: C7A

- 答え:4

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午前:第22問

65歳の男性。Parkinson病。両上肢の振戦、全身のこわばり及びすくみ足現象がある。入院中の薬物療法と運動療法によって室内歩行が可能になったが、転倒の危険がある。退院前指導として適切でないのはどれか。

1: 便所に手すりを設置する。

2: 掛け布団を軽いものに変える。

3: 歩行開始前に柔軟体操を行う。

4: 便座の高さを膝の位置よりも高くする。

5: 床のじゅうたんを柔らかいものに変える。

- 答え:5

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第90問

片麻痺患者のADLで誤っているのはどれか。

1: 車椅子からベッドへの移乗は患側から近づく。

2: 椅子から立ち上がるときは健側下肢を後方に引く。

3: 階段は患側から降りる。

4: ズボンは患側からはく。

5: シャツは健側から脱ぐ。

- 答え:1

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午前:第33問

車椅子自走が移動手段である患者の外出について適切なのはどれか。

1: バスは利用しない。

2: 電車の乗降は自力で行う。

3: 歩道よりも車道を通行する。

4: ティルト式普通型車椅子を使用する。

5: 事前に多目的トイレの場所を確認する。

- 答え:5

- 解説:車椅子自走が移動手段である患者にとって、外出時に適切な行動は事前に多目的トイレの場所を確認することです。これにより、外出先でトイレを利用する際に困らないように準備ができます。

- バスは車椅子でも利用できることがあります。昇降機能付き低床バスやスロープが備えられたバスが存在し、運転手や他の乗客に助けを借りて乗降することができます。

- 電車の乗降を自力で行うことは、時間的制約や危険性があるため、駅員に依頼しても良いです。自力で乗降しようとすると、素早く乗降できず危険な場合があります。

- 車道はスピードが速い自動車や自転車が通行しており危険です。歩道がある場合は、歩道を通行する方が安全です。

- ティルト式普通型車椅子は、循環器や呼吸器に障害のある患者の姿勢変化に対応できるようにバックレスト(背もたれ)だけでなく椅子自体が座面ごと傾斜できる機構がありますが、自走用には適していません。

- 車椅子でも利用できる多目的トイレの場所を事前に確認しておくことは、自走して移動できる患者の外出準備として適切です。これにより、外出先でトイレを利用する際に困らないように準備ができます。

- 科目:その他の身体障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午前:第19問

7歳の男児。幼児期から落ち着きがなく、一つのおもちゃで遊べないなどの行動があった。小学校入学後、長時間椅子に座れない、順番を待てない、注意散漫などの問題行動があり、外来作業療法を受けることになった。作業療法では、次第に活動に継続して取り組めるようになってきたが、協調動作が必要な作業は苦手である。知能検査では知的障害は認められなかった。作業療法を行う上での留意点として適切なのはどれか。

1: 複数の課題を同時に提示する。

2: 順番が守れない場合は厳しく注意する。

3: 周囲に受け入れられる行動は積極的に褒める。

4: 数週間継続して取り組める連続課題を実施する。

5: 作業台の上にいろいろな道具や材料を揃えておく。

- 答え:3

- 解説:この問題では、ADHDの特徴的な行動を持つ7歳の男児に対して、作業療法を行う上での留意点を選ぶ必要があります。ADHDの子どもは注意力が散漫であり、協調動作が苦手であることが一般的です。

- 選択肢1は間違いです。注意散漫な問題行動がある子どもに対して、複数の課題を同時に提示すると、どれにも集中できず、効果的な作業療法になりません。

- 選択肢2は間違いです。順番が守れないのはADHDの症状であり、厳しく注意することで行動を変えることは困難です。むしろ、子どもの自尊心を傷つける可能性があります。

- 選択肢3は正解です。周囲に受け入れられる行動は積極的に褒めることで、子どもがその行動を継続しやすくなります。また、自尊心を高めることで、他の問題行動の改善にもつながることがあります。

- 選択肢4は間違いです。ADHDの子どもに対して、数週間継続して取り組む連続課題を実施することは、注意散漫な問題行動によって困難です。短期間で結果が出る課題を提示する方が効果的です。

- 選択肢5は間違いです。作業台の上に多くの道具や材料を揃えておくと、子どもの注意が散漫になり、作業に集中できなくなります。必要なものだけを用意し、環境を整えることが重要です。

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第20問

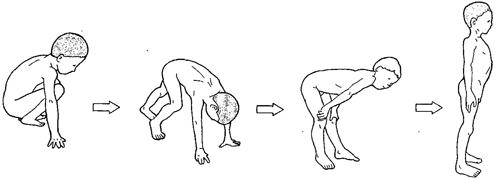

10歳の男児。図のように床から立ち上がる。筋力低下部位で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 大殿筋

2: 腸腰筋

3: 大腿四頭筋

4: 前脛骨筋

5: ヒラメ筋

- 答え:1 ・3

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第7問

85歳の男性。脳梗塞による右片麻痺。発症後8か月。ブルンストローム法ステージは上肢、手指、下肢ともにIII。短下肢装具を自立装着し、T字杖で室内移動は自立。入浴は浴室内移動介助。この患者の福祉用具・住環境指導で適切でないのはどれか。2つ選べ。

1: ベッドは健側を壁側にくるように設置

2: ベッドに立ちあがりバーを設置

3: 浴室内に手すりを設置

4: 浴槽内にバスリフトを設置

5: 玄関に手すりを設置

- 答え:1 ・4

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午前:第15問

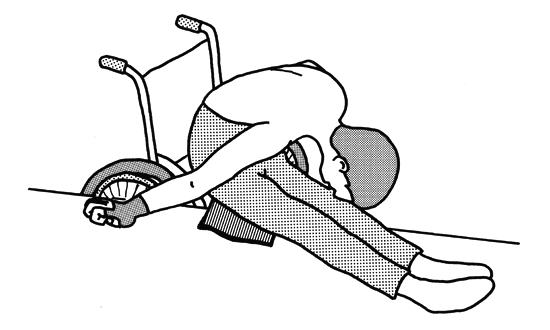

脊髄損傷患者のトランスファーボードを用いたベッドから車椅子への移乗動作を図に示す。この動作を獲得目標とする機能残存レベルはどれか。

1: C4

2: C5

3: C6

4: C7

5: C8

- 答え:3

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午後:第5問

70歳の男性。2年前に脳卒中による左片麻痺を発症した。Brunnstrom法ステージは上肢と手指はⅡで、下肢はⅢである。左半側空間無視を認める。FIMでは、セルフケアの6項目と移乗の3項目は4点で、車椅子での移動項目は3点である。自宅でのリハビリテーションに際し優先されるべき目標はどれか。

1: 移乗動作の向上

2: 屋内杖歩行の自立

3: 左手指機能の向上

4: 車椅子駆動操作の自立

5: 左半側空間無視の改善

- 答え:1

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第12問

2歳のアテトーゼ型脳性麻痺児の摂食訓練で正しいのはどれか。

1: 背臥位で行う。

2: 上肢は解剖学的基本肢位に置く。

3: 食物は舌の中央より前に載せる。

4: ジュース類から始める。

5: 飲み込むときは頸を伸展位にする。

- 答え:3

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午後:第15問

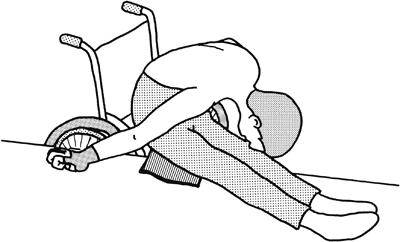

脊髄損傷患者のトランスファーボードを用いた車椅子からベッドへの移乗動作を図に示す。この動作を獲得目標とする機能残存レベルはどれか。

1: C5

2: C6

3: C7

4: C8

5: T1

- 答え:2

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する