第46回午後第14問の類似問題

第42回午前:第12問

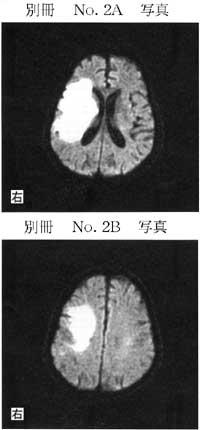

65歳の男性。意識が消失し緊急入院となった。発症後2日目においても意識障害は重度である。MRI拡散強調画像(別冊No.2A、B)を別に示す。この時点で行う管理で誤っているのはどれか。

1: 座位耐久性訓練

2: 肩関節の可動域訓練

3: 2時間毎の体位変換

4: 下腿三頭筋のストレッチ

5: 下腿に弾性ストッキング装着

- 答え:1

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第9問

20歳の男性。脊髄損傷(第12胸髄節まで機能残存)。この患者のキャスター上げ訓練で誤っているのはどれか。

1: 理学療法士は車椅子の後方に立つ。

2: ひもはクロスバーに結ぶ。

3: 一旦前進して止めるようにして上げる。

4: 後方に転倒しやすいときは頸部を屈曲させる。

5: ハンドリムから手を放さないようにバランスをとる。

- 答え:3

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第14問

3歳11か月の男児。6か月時に脳性麻痺と診断され、療育センターで通所の理学療法を受けている。現在、割り座であれば座位保持が可能であり、床上は四つ這いで移動できるが、交互性はない。最近、PCウォーカーで短距離の歩行が可能になったが、方向転換には介助が必要である。Gross Motor Function Classification System(GMFCS)によるレベルはどれか。

1: レベル I

2: レベル II

3: レベル III

4: レベル IV

5: レベル V

- 答え:3

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第28問

実用性歩行が可能な脳卒中患者に対する維持期理学療法で最も期待できる効果はどれか。

1: 麻痺の重症度の改善

2: 下肢痙縮の改善

3: 感覚障害の改善

4: 持久力の向上

5: 認知症の改善

- 答え:4

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第25問

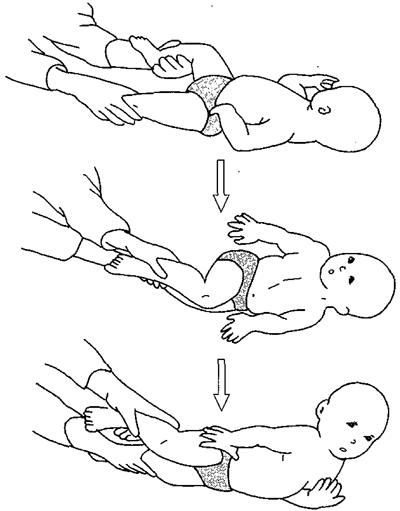

図は乳児の寝返りの誘発反応を示している。正しいのはどれか。

1: 対称性緊張性頸反射が残存していると誘発されない。

2: 正常発達では9か月以降にみられる反応である。

3: この反応を統合する中枢は延髄にある。

4: この反応は股関節屈曲で誘発される。

5: 立ち直り反応の誘発に利用される。

- 答え:5

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第46問

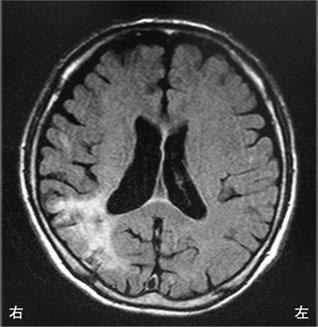

正常発達の生後7か月児にみられる反射・反応で正しいのはどれか。

1: 対称性緊張性頸反射

2: モロー反射

3: 手掌把握反射

4: 後方パラシュート反応

5: ホッピング反応

- 答え:1

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第10問

小児の姿勢反射の検査手技と反射との組合せで正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 図1-モロー反射

2: 図2-非対称性緊張性頸反射

3: 図3-ランドー反射

4: 図4-緊張性迷路反射

5: 図5-ガラント反射

- 答え:2 ・3

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午前:第6問

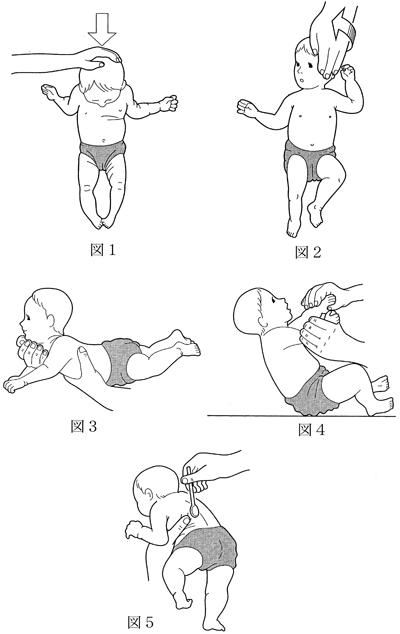

65歳の男性。右利き。脳梗塞による片麻痺。Brunnstrom法ステージは上肢、手指、下肢ともにⅢ。回復期リハビリテーション病棟では車椅子で移動している。発症後3か月の頭部MRIを示す。この患者が基本動作練習を開始した際に観察されるのはどれか。

1: 左側からの方が起き上がりやすい。

2: 座位練習で右手を支持に使うことができない。

3: 立位保持では両下肢に均等に荷重ができる。

4: 車椅子駆動の際に廊下の左壁によくぶつかる。

5: 練習を繰り返しても装具装着の手順を間違える。

- 答え:4

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

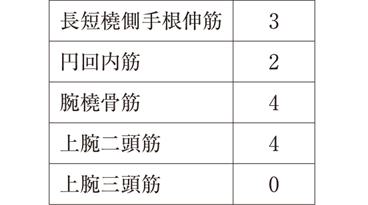

第57回午前:第12問

26歳の男性。C6レベルの頸髄損傷完全麻痺。仕事中の事故により受傷し入院。翌日からリハビリテーションが開始され継続している。受傷後1か月での徒手筋力テストの結果を表に示す。受傷後2か月で到達可能と予測される動作はどれか。

1: 更 衣

2: 自己導尿

3: プッシュアップ

4: 万能カフを用いた食事

5: ベッドから車椅子への移乗

- 答え:4

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第47問

脊髄損傷(第5頸髄節まで機能残存)に対する理学療法で誤っているのはどれか。

1: ベッド柵を用いた寝返り訓練

2: 血圧測定しながらの座位訓練

3: 手関節背屈の抵抗運動

4: 大胸筋の筋力強化訓練

5: 胸郭モビリゼーション

- 答え:3

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第38問

16歳の男子。高機能広汎性発達障害。友人との交流は少ないが、学校では大きな問題もなく普通高校に進学した。高校1年の夏休み後から登校できなくなり、思春期外来を受診した。通院しながら外来作業療法を実施することになった。開始時の作業で適切でないのはどれか。

1: 単純なもの

2: 短時間で完成できるもの

3: 本人の興味があるもの

4: 他者と共同で行うもの

5: 粗大動作が多いもの

- 答え:4

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午後:第91問

10か月の正常児でみられるのはどれか。

1: Moro反射

2: 手の把握反応

3: 緊張性迷路反射

4: パラシュート反応

5: 非対称性緊張性頸反射

- 答え:4

- 科目:人間発達学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

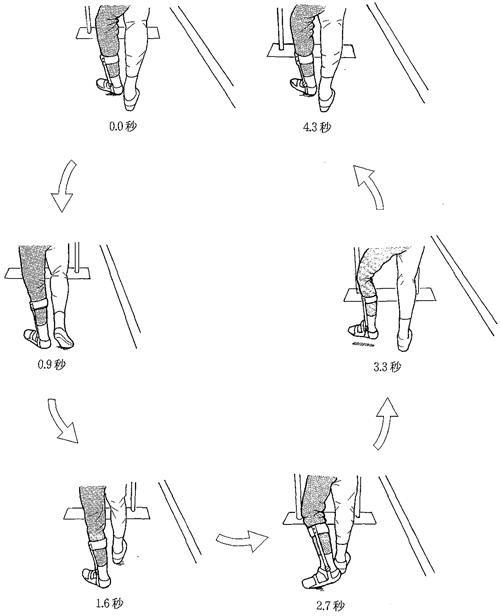

第42回午前:第15問

65歳の男性。脳梗塞による左片麻痺。発症後3か月。1か月前から平行棒内で歩行練習を行っている。現在の歩行パターンを図に示した。この症例の一歩行周期における二重支持期の時間で正しいのはどれか。ただし、図の数値は経過時間を示す。

1: 0.6秒

2: 1.0秒

3: 1.6秒

4: 2.0秒

5: 2.7秒

- 答え:4

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第20問

生後4か月の乳児。健診で股関節の異常を指摘された。来院時に右股関節の開排制限を認めたため、股関節のエックス線単純検査を行った。行うべき対応として適切なのはどれか。

1: 経過観察

2: ギプス固定

3: 観血的整復術

4: オーバーヘッド牽引

5: リーメンビューゲル装具

- 答え:5

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午後:第7問

20歳の男性。頸髄完全損傷。手指屈曲拘縮以外の関節可動域制限はない。食事の際のフォークの把持と口元へのリーチの場面を示す。この動作が獲得できる頸髄損傷患者のZancolliの四肢麻痺上肢機能分類の最上位レベルはどれか。

1: C5A

2: C6A

3: C6B2

4: C7A

5: C8B

- 答え:2

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第45問

脳卒中片麻痺の歩行訓練で阻害因子となりにくいのはどれか。

1: 半側空間無視

2: 表在感覚障害

3: 膝関節屈曲拘縮

4: 弛緩性麻痺

5: 疼痛

- 答え:2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第19問

8歳の男児。幼児期より落ち着きがなくじっとしていられず、家族で外出した際にはよく迷子になり、両親も養育に困難を感じていた。小学校に入学してからは、授業中に勝手に席を立って歩き出したり、順番を守ることも難しく、日常的に忘れ物や落とし物も多く、うっかりミスをして教師に注意されるが、その後も同じミスを繰り返していた。授業中は周囲の雑音に注意を削がれて勉強に集中できず、最近では学業不振が目立ち始めたため放課後等デイサービスで作業療法士が対応することになった。作業療法士の対応として適切でないのはどれか。

1: 感覚統合療法を実施する。

2: ペアレントトレーニングを実施する。

3: 社会生活技能訓練〈SST〉を実施する。

4: 学校を訪問して授業の様子を観察する。

5: 担当教員に本人の行動修正をより促すよう依頼する。

- 答え:5

- 解説:この男児は注意欠如・多動性障害の特徴的な行動があり、適切な介入が必要です。選択肢1~4は作業療法士が行うべき対応ですが、選択肢5は適切でない対応です。

- 感覚統合療法は、周囲からの知覚情報を調整して患児の注意欠陥多動に対応する介入法として適しているため、適切な対応です。

- ペアレントトレーニングは、家族と保護者を対象に、子どもへの肯定的な働きかけと環境調整を学ばせ、保護者の認知を肯定的に修正するものであり、適切な対応です。

- 社会生活技能訓練〈SST〉は、自分の行動と他者の行動とを比較して、行動のレパートリーを増やしたり修正したりするものであり、適切な対応です。

- 学校を訪問して授業の様子を観察することは、デイサービスでの作業療法支援計画の参考にできるため、適切な対応です。

- 担当教員から行動修正を促されるだけでは、男児はどのように行動してよいかわからず、混乱の原因にもなる。適切な介入が必要であるため、選択肢5は適切でない対応です。

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午前:第3問

45歳の男性。右利き。脳梗塞を発症し1か月経過した。病変部位はMRIで左角回と左側頭葉後下部であった。運動麻痺は認められない。生じやすい高次脳機能障害はどれか。

1: 運動保続

2: 失読失書

3: 地誌的失見当

4: 半側空間無視

5: 道具の強迫的使用

- 答え:2

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

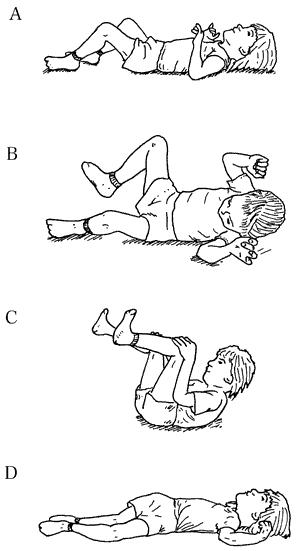

第46回午後:第2問

脳性麻痺児の背臥位姿勢を図に示す。獲得することが予想される順で正しいのはどれか。

1: A→B→C→D

2: B→C→D→A

3: B→A→C→D

4: C→D→B→A

5: D→A→B→C

- 答え:5

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第99問

疾患と歩行指導との組合せで適切でないのはどれか。

1: 痙直型両麻痺-ロフストランド杖

2: 脊髄小脳変性症-松葉杖

3: デュシェンヌ型筋ジストロフィー-バネ付き長下肢装具

4: シャルコー・マリー・トゥース病-短下肢装具

5: 慢性関節リウマチ-四輪型歩行器

- 答え:2

- 科目:義肢・装具

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する