第46回午前第86問の類似問題

第54回午後:第30問

膝関節内反変形のある変形性膝関節症患者にみられる歩行の特徴はどれか。2つ選べ。

1: 立脚相:外側スラスト

2: 立脚相:立脚側への体幹傾斜

3: 立脚相:立脚肢の反張膝

4: 遊脚相:分回し

5: 遊脚相:遊脚側の骨盤下制

- 答え:1 ・2

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午前:第72問

膝関節で正しいのはどれか。

1: 外側側副靱帯は屈曲位で緊張する。

2: 最終伸展時に脛骨の外旋が起こる。

3: 外側半月は外側側副靱帯と結合する。

4: 大腿骨軸と脛骨軸とは軽度内反している。

5: 後十字靱帯は大腿骨の顆間窩後方に付着する。

- 答え:2

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午後:第86問

特発性大腿骨頭壊死症について正しいのはどれか。

1: 小児に多い。

2: 手術適応例は少ない。

3: 両側性病変は稀である。

4: ステロイド薬使用者に多い。

5: 股関節内外旋可動域は保たれる。

- 答え:4

- 科目:骨関節障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午前:第26問

内反変形のある変形性膝関節症患者の歩行の特徴はどれか。2つ選べ。

1: 立脚相:外側スラスト

2: 立脚相:立脚側への体幹傾斜

3: 立脚相:立脚肢の反張膝

4: 遊脚相:分回し

5: 遊脚相:遊脚側の骨盤下制

- 答え:1 ・2

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午後:第41問

膝関節で誤っているのはどれか。

1: 半月板は関節の適合性をよくしている。

2: 大腿骨軸と脛骨軸は軽度外反している。

3: 後十字靱帯は脛骨の後方移動を防ぐ。

4: 外側側副靱帯は屈曲位で緊張する。

5: 屈曲位から完全伸展すると脛骨の外旋が起こる。

- 答え:4

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午後:第89問

正しいのはどれか。

1: 先天性股関節脱臼は男児に多い。

2: ペルテス病では股関節に内転制限が起こる。

3: マルファン症候群では四肢の短縮が起こる。

4: 先天性多発性関節拘縮症は生後進行する。

5: 二分脊椎では水頭症を合併しやすい。

- 答え:5

- 科目:骨関節障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第27問

80歳の女性。変形性膝関節症。人工関節全置換術後の屈曲拘縮と疼痛とがある。物理療法で適切でないのはどれか。2つ選べ。 ア.紫外線イ.極超短波ウ.超音波エ.渦流浴オ.ホットパック

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:1 ・2

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第14問

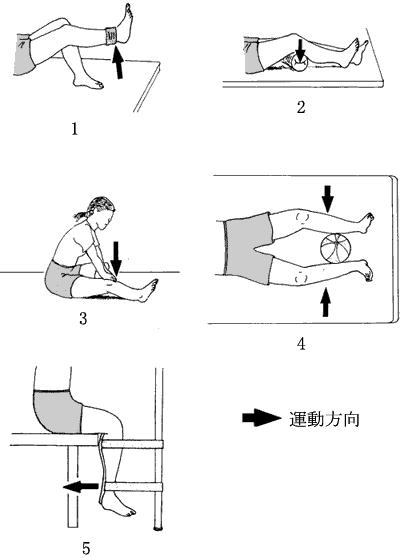

62歳の女性。両側の変形性膝関節症で、膝関節に軽度の伸展制限と中等度の内反変形とがみられ、Mikulicz線は膝関節中心の内側に偏位している。運動療法で適切でないのはどれか。

- 答え:4

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第36問

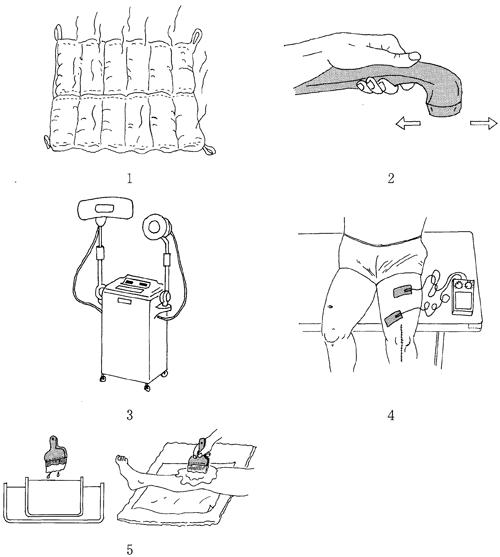

変形性膝関節症で人工膝関節置換術後6週経過。膝関節屈曲拘縮と運動痛とがある。物理療法で適切でないのはどれか。

- 答え:3

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午後:第42問

膝関節30°屈曲位の状態から完全に伸展するまでに生じるのはどれか。2つ選べ。

1: 下腿の外旋

2: 膝窩筋の収縮

3: 膝蓋骨の下方移動

4: 前十字靭帯の緊張

5: 内側側副靭帯の弛緩

- 答え:1 ・4

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午後:第86問

変形性膝関節症の進行に伴う関節構成体の変化で正しいのはどれか。

1: 滑膜の肥厚

2: 骨嚢胞の消失

3: 軟骨下骨の肥厚

4: 関節裂隙の拡大

5: 関節靭帯の緊張

- 答え:1

- 解説:変形性膝関節症は、関節軟骨の変性を基盤とした非炎症性の疾患であり、進行に伴って関節構成体に変化が生じる。正しい選択肢は滑膜の肥厚である。

- 変形性膝関節症の進行に伴い、滑膜は肥厚する。これは正しい選択肢である。

- 変形性膝関節症の進行に伴い、骨嚢胞が形成されるので、骨嚢胞の消失ではなく、形成が正しい表現である。

- 変形性膝関節症の進行に伴い、軟骨下骨は硬化するので、肥厚ではなく、硬化が正しい表現である。

- 変形性膝関節症では比較的初期から、関節軟骨の摩耗の程度を示す関節裂隙の狭小化がみられるので、関節裂隙の拡大ではなく、狭小化が正しい表現である。

- 変形性膝関節症の進行に伴い、滑膜は炎症を起こし、関節靭帯が緩むので、関節靭帯の緊張ではなく、緩むが正しい表現である。

- 科目:骨関節障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

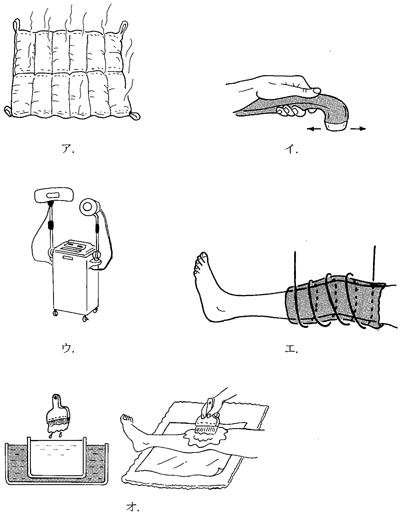

第41回午前:第18問

72歳の女性。右変形性膝関節症で人工膝関節置換術後6週経過。膝関節屈曲拘縮と運動痛に対する物理療法で適切でないのはどれか。2つ選べ。

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:3 ・4

- 科目:物理療法

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

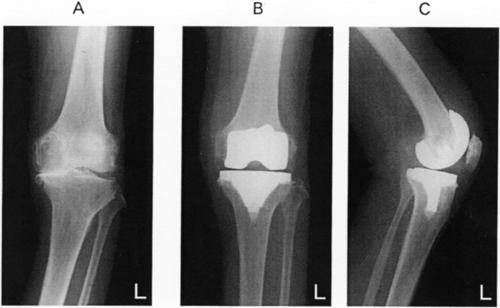

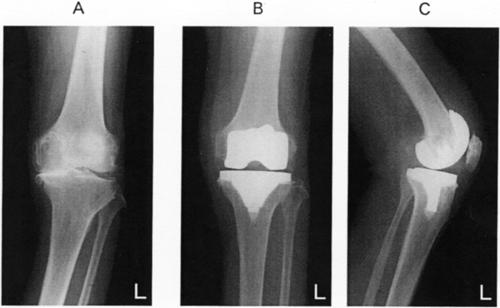

第40回午前:第11問

75歳の女性。左膝は、変形と痛みのため、可動域が屈曲20°~90°であった。左人工膝関節手術(セメント使用)を受けた。術前の膝関節エックス線単純正面立位像(別冊No. 2A)、術後の膝関節エックス線単純正面像(別冊No. 2B)および側面像(別冊No. 2C)を別に示す。術後2週の運動療法で適切でないのはどれか。

1: 足関節の底背屈運動

2: 大腿四頭筋の等尺性運動

3: 体幹筋の強化

4: 膝CPM(持続的他動運動)

5: 平行棒内免荷歩行訓練

- 答え:5

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第67問

変形性膝関節症の理学療法で誤っているのはどれか。

1: 関節痛の軽減のため温熱療法を行う。

2: 膝内側痛の軽減のため靴に内側ウェッジを作製する。

3: 大腿四頭筋の筋力増強訓練を行う。

4: 屈曲拘縮軽減のためハムストリングスの伸張を行う。

5: 関節の荷重軽減のため杖を使用する。

- 答え:2

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第10問

75歳の女性。左膝は、変形と痛みのため、可動域が屈曲20°~90°であった。左人工膝関節手術(セメント使用)を受けた。術前の膝関節エックス線単純正面立位像(別冊No. 2A)、術後の膝関節エックス線単純正面像(別冊No. 2B)および側面像(別冊No. 2C)を別に示す。人工関節にした理由で適切でないのはどれか。

1: 外反変形が強い。

2: 軟骨の変性が高度である。

3: 人工関節は10~15年の使用に耐えられる。

4: 可動域の改善が望める。

5: 除痛効果が得られる。

- 答え:1

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第70問

股関節について正しいのはどれか。

1: 関節窩には骨頭の1/3が入る。

2: 臼蓋角は成人の方が小児よりも大きい。

3: 運動範囲は内転の方が外転よりも大きい。

4: 大腿骨頭靱帯は内転時に緊張する。

5: 恥骨筋の収縮は外旋を制限する。

- 答え:4

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第14問

70歳の女性。左変形性膝関節症に対する人工関節置換術後2週経過時、手術側下肢に深部静脈血栓症が発症した。理学療法で適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 右膝関節の自動屈伸訓練

2: 左膝関節の他動屈伸訓練

3: 両足関節の自動底背屈訓練

4: 右大腿四頭筋の等張性収縮訓練

5: 左下肢伸展位挙上訓練(SLR訓練)

- 答え:1 ・4

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午後:第88問

先天性股関節脱臼について誤っているのはどれか。

1: 女児に多い。

2: 股関節伸展制限が著しい。

3: 下肢の短縮がみられる。

4: 歩行開始は遅延する。

5: トレンデレンブルグ徴候がみられる。

- 答え:2

- 科目:骨関節障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午後:第4問

膝関節で正しいのはどれか。

1: 生理的に内反している。

2: 前十字靭帯は膝で最も強い靭帯である。

3: 内側側副靭帯は内反によって緊張する。

4: 半月板は関節面の適合性を良好にする。

5: 膝蓋腱は大腿四頭筋の力を腓骨に伝える。

- 答え:4

- 科目:解剖学(筋・骨格・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第72問

変形性膝関節症の理学療法で誤っているのはどれか。

1: 低い椅子からの立ち上がり訓練

2: 疼痛に対する温熱療法

3: 下肢伸展挙上訓練

4: 膝内反変形に対する外側楔状足底板

5: 水中歩行訓練

- 答え:1

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する