第46回午前第10問の類似問題

第44回午前:第21問

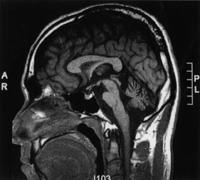

55歳の男性。3年前からろれつが回らず歩行が不安定で介助が必要であり、起き上がるとめまいが起こる。上肢の測定障害のためADLが制限されている。頭部MRIを示す。萎縮が認められる部位はどれか。2つ選べ。

1: 脳 梁

2: 小 脳

3: 後頭葉

4: 帯状回

5: 脳幹部

- 答え:2 ・5

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午後:第13問

46歳の男性。脊髄小脳変性症。最近、歩行が不安定となり、壁を伝うことが多くなってきた。片脚起立は困難。複視と眼振が強く、日常生活でも気分不良となる。理学療法として適切なのはどれか。

1: 継ぎ足歩行

2: Frenkel体操

3: 号令を用いた歩行

4: バランスボードを用いた起立訓練

5: リズミック・スタビリゼーション

- 答え:5

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第12問

62歳の女性。約半年前から歩行中にふらつき、しゃべりにくいことに気付いていたが、最近これらの症状が悪化してきた。その他、四肢協調運動障害、頭部CTで小脳および脳幹萎縮を指摘されている。この症例の評価指標として適切でないのはどれか。

1: FBS

2: 踵膝試験

3: 鼻指鼻試験

4: FMA〈Fugl-Meyer assessment〉

5: SARA〈scale for the assessment and rating test〉

- 答え:4

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第21問

55歳の男性。慢性腎不全。高血圧症を合併。外来にて3年間、週2回前腕シャントによる人工透析を受けていた。日常生活で強い倦怠感を覚え独歩にて来院した。基礎体力改善のための運動療法で適切でないのはどれか。

1: 血圧はシャントのない側で測る。

2: 転倒に注意する。

3: 筋力強化は等尺性運動で行う。

4: ヘモグロビン値に注意する。

5: 運動指標として心拍数を利用する。

- 答え:3

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第6問

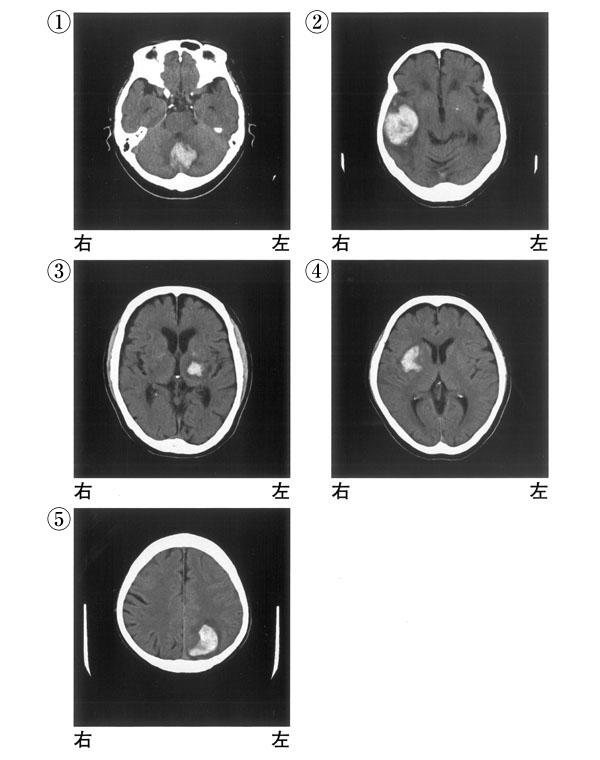

56歳の男性。発症時に明らかな運動麻痺はないが、歩くとすぐによろけて物につかまっていないと立っていられなくなり、頭部CT検査で脳出血と診断された。頭部CT画像を示す。この患者の頭部CT画像として最も可能性が高いのはどれか。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

5: ⑤

- 答え:1

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第13問

66歳の男性。要介護1となり介護老人保健施設に入所した。入所1週後、作業療法士によるリハビリテーションを行うために機能訓練室に来室した際、動作の緩慢さと手指の振戦が観察された。妻は本人が中空に向かって「体操服姿の小学生がそこにいる」と言うのを心配していた。本人に尋ねると、見えた内容について具体的に語っていた。疾患として考えられるのはどれか。

1: Creutzfeldt-Jakob病

2: Alzheimer型認知症

3: Lewy小体型認知症

4: 意味性認知症

5: 正常圧水頭症

- 答え:3

- 解説:この患者は、動作の緩慢さと手指の振戦などのParkinson症状がみられるほか、「体操服姿の小学生がそこにいる」などと言った、ありありとした幻視がみられている。これらの症状から、Lewy小体型認知症が最も考えられる疾患である。

- Creutzfeldt-Jakob病は、遺伝性の感染型プリオン蛋白と、その汚染臓器の移植により生じる。中高年が無関心、行動異常で発症し、認知症症状、錐体路・錐体外路症状が急速に進行し、植物状態となる。この患者の症状とは一致しないため、正しくない選択肢である。

- Alzheimer型認知症は「物忘れ」のような記銘力や近時エピソード記憶障害に始まり、作業能率の低下、行為の障害、失行・失認、健忘性作話などが特徴である。この患者の症状とは一致しないため、正しくない選択肢である。

- Lewy小体型認知症は、記憶の再生の障害が目立ち、認知機能の動揺、視覚認知障害(幻視)、抑うつ状態が特徴である。この患者の症状(動作の緩慢さ、手指の振戦、幻視)はLewy小体型認知症の特徴と一致するため、正しい選択肢である。

- 意味性認知症は、側頭葉優位型の前頭側頭葉変性症で、物品呼称の障害、単語理解の障害を呈し、これらにより日常生活が阻害されている状態である。また、対象物に対する知識の障害や表層性失読・失書がみられることもある。この患者の症状とは一致しないため、正しくない選択肢である。

- 正常圧水頭症は、脳脊髄液の循環不全により歩行障害、認知症、尿失禁などの症状がみられる。この患者の症状とは一致しないため、正しくない選択肢である。

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第87問

疾患と頻度の多い症候との組合せで正しいのはどれか。

1: Alzheimer型認知症――羽ばたき振戦

2: Huntington病――――線維束性収縮

3: 多発性硬化症―――――舞踏運動

4: 筋萎縮性側索硬化症――静止時振戦

5: 多系統萎縮症―――――起立性低血圧

- 答え:5

- 解説:この問題では、疾患とそれに関連する症状を正しく組み合わせた選択肢を選ぶことが求められています。正しい組み合わせは、多系統萎縮症と起立性低血圧です。

- Alzheimer型認知症は、エピソード記憶を中心とした記憶障害が特徴です。羽ばたき振戦は、重篤な肝疾患患者の切迫昏睡時に見られることが多い症状で、Alzheimer型認知症とは関連がありません。

- Huntington病は、舞踏病、性格変化、認知症を伴う慢性進行性の疾患です。線維束性収縮は、筋萎縮性側索硬化症の特徴的な症状であり、Huntington病とは関連がありません。

- 多発性硬化症は、視力低下、構音障害、嚥下障害、運動麻痺、感覚障害、小脳性運動失調、膀胱直腸障害などの症状が特徴です。舞踏運動は、Huntington病の症状であり、多発性硬化症とは関連がありません。

- 筋萎縮性側索硬化症は、一側上肢の筋力低下と筋萎縮が始まり、対側にも拡大する疾患です。線維束性収縮が特徴的で、筋萎縮が進行すると球麻痺や呼吸筋麻痺を生じます。静止時振戦は、パーキンソン病の症状であり、筋萎縮性側索硬化症とは関連がありません。

- 多系統萎縮症は、オリーブ橋小脳萎縮症、Shy-Drager症候群、線条体黒質萎縮症を包括する疾患概念です。多系統萎縮症は、自律神経症状として起立性低血圧や尿失禁が見られるほか、パーキンソニズムも見られやすい症状です。このため、選択肢5が正しい組み合わせです。

- 科目:臨床医学総論(病理学)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第18問

45歳の男性。左上下肢のしびれで初発し、視力障害・呼吸困難・四肢麻痺など多彩な症状の寛解と増悪を繰り返した。MRI画像で脳脊髄の白質に多発性・散在性の脱髄斑が認められた。理学療法で適切でないのはどれか。

1: 関節可動域運動

2: 呼吸理学療法

3: 筋力増強

4: ハバードタンク浴

5: 車椅子指導

- 答え:4

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午後:第20問

71歳の男性。うっ血性心不全。2週間前から顔面と下肢とに浮腫がみられるようになり、安静にしていても呼吸困難があるため入院となった。入院2日後、離床練習開始となった。医療面接における質問で重要性が低いのはどれか。

1: 「咳や痰はないですか」

2: 「仰向けで寝られますか」

3: 「喉が渇きやすいですか」

4: 「息切れは少なくなりましたか」

5: 「手足のむくみは少なくなりましたか」

- 答え:3

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午後:第18問

80歳の男性。3年前に脳梗塞による右片麻痺を発症したが、独歩は可能であり、ADLは自立していた。肺炎のため1週間の安静臥床が続いた後、伝い歩きはできるものの独歩は困難となった。最も考えられる原因はどれか。

1: 褥瘡

2: 脳梗塞の再発

3: 下肢筋力低下

4: 呼吸機能低下

5: 精神機能低下

- 答え:3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午後:第4問

67歳の男性。Lewy小体型認知症。退職しているにもかかわらず時々会社に行こうとするが、説明をすると納得する。「子供が部屋の中にいる」と訴えることが増えた。日常の動作は緩慢となり、歩行も困難になったため入院した。この患者に対する作業療法の際に適切なのはどれか。

1: 幻視の訴えを正す。

2: 身体の活動量を減らす。

3: リズムのある反復動作は避ける。

4: 転倒しやすいことを本人に伝える。

5: 過覚醒を防ぐために照明を暗くする。

- 答え:4

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午前:第22問

65歳の男性。Parkinson病。両上肢の振戦、全身のこわばり及びすくみ足現象がある。入院中の薬物療法と運動療法によって室内歩行が可能になったが、転倒の危険がある。退院前指導として適切でないのはどれか。

1: 便所に手すりを設置する。

2: 掛け布団を軽いものに変える。

3: 歩行開始前に柔軟体操を行う。

4: 便座の高さを膝の位置よりも高くする。

5: 床のじゅうたんを柔らかいものに変える。

- 答え:5

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第16問

67歳の女性。作業療法中に傾眠傾向が続いた日があるかと思えば、声かけにはきはきと受け答えをする日もある。部屋の間違いや道に迷うことも多い。あるとき突然「カーテンの陰に人がいる」と話し怯えだした。この患者の原因疾患として最も可能性が高いのはどれか。

1: Alzheimer型認知症

2: Lewy小体型認知症

3: 前頭側頭型認知症

4: 正常圧水頭症

5: 血管性認知症

- 答え:2

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第19問

55歳の男性。うつ病。職場で苦手なパソコン操作を行う業務を担当するようになり、不眠、意欲低下および抑うつ気分がみられるようになった。希死念慮も認められたため入院となった。入院後1か月経過し、作業療法が開始された。初回評価で優先度が高いのはどれか。2つ選べ。

1: 家族関係

2: 睡眠障害

3: 思考障害

4: 作業能力

5: 職場環境

- 答え:2 ・3

- 科目:気分障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午後:第9問

81歳の女性。多発性脳梗塞と心不全を併発したため入院した。日中に家族がいるときはしっかりしているが、夜間には「大きな声を出す」、「窓から外に出ようとする」、「服を脱ぐ」などの行為が見られるようになった。この患者の病態で考えられるのはどれか。

1: 昏迷

2: せん妄

3: 多幸症

4: 不安発作

5: 抑うつ状態

- 答え:2

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第34問

25歳の女性。解離(転換)性障害。23歳時に結婚し,24歳ころから頭痛、吐き気、四肢のしびれ感と麻痺が出現するようになった。母親への依存と反発が強い一方で、性格のおとなしい夫に対して不満が強い。今回、過量服薬が疑われる意識障害で入院したが、一般状態が安定したので作業療法が開始された。作業療法開始時の対応で適切なのはどれか。

1: しびれと麻痺の原因を聞く。

2: 過量服薬の理由を聞く。

3: 母親との関係を聞く。

4: 葛藤と症状の関係を話し合う。

5: 興味のある活動を聞く。

- 答え:5

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第21問

62歳の男性。心筋梗塞発症当日に入院。発症後3日から理学療法を開始している。合併症はない。発症後5日の理学療法で適切でないのはどれか。

1: ベッド上での肘関節自動運動

2: ベッド上での足関節自動運動

3: 両下肢の他動運動

4: ギャッチベッド上での座位

5: ブリッジ運動

- 答え:5

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午前:第17問

20歳の男性。統合失調症。専門学校に通っていたが、いじめをきっかけに引きこもる生活となった。次第に容姿を批判される幻聴が生じ、不穏興奮状態となって精神科に入院した。3週後、不穏興奮は落ち着いたため作業療法が開始されたが、抑うつ気分の訴え、睡眠過剰および無力感などの状態がみられていた。この患者の回復指標として適切なのはどれか。

1: 億却さを訴える。

2: 発語が減少する。

3: 退屈感を訴える。

4: 異常体験を訴える。

5: 作業手順が混乱する。

- 答え:3

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第6問

65歳の女性。脳幹部の梗塞で、発症2日後からベッドサイドでの作業療法が処方された。血圧は不安定で、意識レベルも変動している状態である。この患者のベッドサイドでの早期作業療法プログラムとして適切なのはどれか。

1: 車椅子で30分間座位耐性訓練を行う。

2: 麻痺側上肢の筋力強化を図る。

3: 書字練習により手指機能を高める。

4: 背臥位で上肢の両側活動を行う。

5: ベッド上座位での食事動作訓練を行う。

- 答え:4

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午前:第26問

67歳の女性。数か月前から、「子どもが枕元に座っている」と言うようになった。最近では歩行が小刻みになってきて転びやすくなり、物忘れが目立つようになった。疾患として考えられるのはどれか。2つ選べ。 ア.Alzheimer型認知症イ.Pick病ウ.血管性認知症エ.Lewy(レビー)小体型認知症オ.遅発性統合失調症

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:3 ・4

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する