第46回午前第6問の類似問題

第44回午前:第15問

70歳の女性。左変形性膝関節症に対する人工関節置換術後2週経過時、手術側下肢に深部静脈血栓症が発症した。その後、深部静脈血栓症は治癒したが、手術側の膝に屈曲拘縮と疼痛とがある。物理療法で適切でないのはどれか。

1: 赤外線

2: 超音波

3: 渦流浴

4: 超短波

5: ホットパック

- 答え:4

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

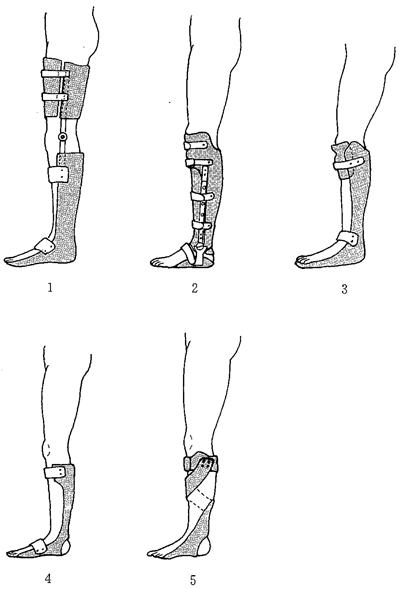

第42回午前:第36問

20歳の男性。大学生。バイク事故を起こし、脛骨骨幹部開放骨折を受傷。3週後髄内釘による骨接合術を受けた。3か月後、創は治癒したが、骨折部に痛みがあり、遷延癒合の状態である。スニーカーで通学するための部分荷重ができる装具で適切なのはどれか。

- 答え:2

- 科目:義肢・装具

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

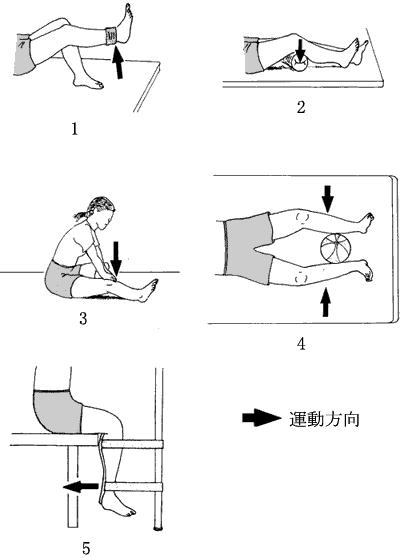

第48回午前:第14問

62歳の女性。両側の変形性膝関節症で、膝関節に軽度の伸展制限と中等度の内反変形とがみられ、Mikulicz線は膝関節中心の内側に偏位している。運動療法で適切でないのはどれか。

- 答え:4

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

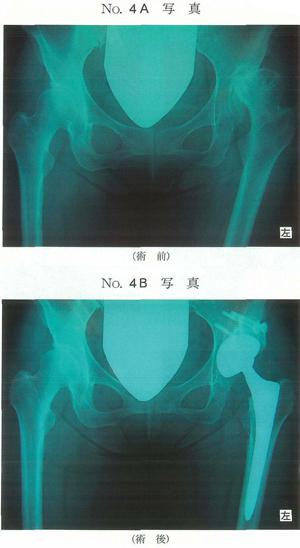

第42回午前:第29問

58歳の女性。先天性股関節脱臼で小児期にリーメンビューゲル装具で加療した。10年前から歩行時に左股関節痛があった。痛みは進行し、1年前から杖が必要となり、靴下の着脱も困難となったため手術を受けた。股関節の術前と術後のエックス線単純正面像(別冊No.4A、B)を別に示す。術後の理学療法で誤っているのはどれか。

1: 術後2日目から中殿筋の筋力強化を行う。

2: 術後3日目から全荷重を開始する。

3: 術後10日目から水中運動療法を行う。

4: 入院中から靴下の着脱は外旋位で行うよう指導する。

5: 退院後も低いソファーに座ることを避ける。

- 答え:2

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第78問

スポーツ傷害と理学療法との組合せで誤っているのはどれか。

1: 膝蓋軟骨軟化症-膝屈曲位での大腿四頭筋強化

2: ハムストリングス断裂予防-ストレッチング

3: 脛骨疲労骨折-PTB免荷装具

4: 野球肩-PNF

5: テニス肘-アイスマッサージ

- 答え:1

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第14問

10歳の女児。1か月ほど前から運動後に膝の痛みを訴え、膝脛骨結節部に圧痛があった。単純エックス線写真を示す。運動後以外には膝の痛みの訴えはなかった。正しい対応はどれか。

1: ギプス固定

2: 運動の制限

3: 運動後の極超短波

4: 運動後のホットパック

5: 腸脛靭帯のストレッチ

- 答え:2

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第10問

22歳の男性。外傷性頸髄損傷後6か月経過。ダニエルスらの徒手筋テストは、肘関節屈曲5、肘関節伸展2、手関節屈曲1、手関節伸展4、手内筋0、下肢0。ベッドへの移乗が自立したので、図の車椅子に患者を座らせて、屋内で使用する車椅子を検討した。適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 背もたれを肘台と同じ高さまで低くした。

2: 駆動輪の車軸を20 cm後方に移した。

3: 駆動輪を14インチに変更した。

4: 足台をスウィングアウト式に変更した。

5: ブレーキをトグル式に変更した。

- 答え:4 ・5

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午後:第12問

50歳の男性。1か月前から腰痛と右殿部痛が生じ、徐々に右下肢の疼痛が増悪してきた。腰部MRIを示す。この病態で陽性になるのはどれか。

1: Apley test

2: Lasègue test

3: Lachman test

4: Thompson test

5: McMurray test

- 答え:2

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第6問

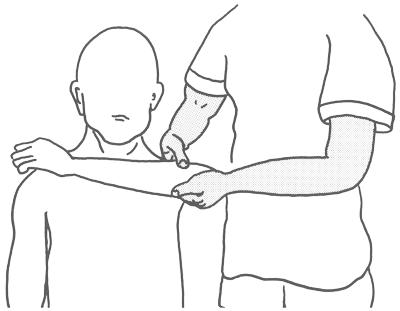

30歳の男性。頸髄損傷完全麻痺(第6頸髄まで機能残存)。上腕三頭筋の筋力検査を行う場面を図に示す。代償運動が出現しないように作業療法士が最も抑制すべき運動はどれか。

1: 体幹屈曲

2: 肩関節屈曲

3: 肩関節外転

4: 肩関節外旋

5: 前腕回内

- 答え:4

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第9問

65歳の男性。4歳時に急性灰白髄炎に罹患し右下肢麻痺となった。歩行時には右膝を右手で押さえながら歩いていた。55歳ころから腰痛を自覚するようになり、最近は歩行時の疲労が増し下肢の冷感が強くなってきたため受診した。身長160 cm、体重75 kg(30歳時と比較して20 kg増加)。筋力はMMTで、右大腿四頭筋と右前脛骨筋は段階1である。ポリオ後症候群と診断され、理学療法を行うことになった。理学療法として適切なのはどれか。

1: 自転車エルゴメーターによる有酸素運動

2: 右下肢装具を装着しての歩行練習

3: 右大腿四頭筋の筋力増強運動

4: 四つ這いでの移動練習

5: 車椅子による移動

- 答え:2

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第39問

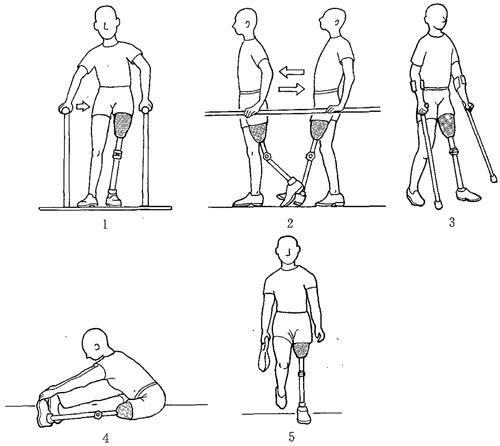

38歳の男性。3か月前に労災事故で左大腿切断術を受けた。本日から骨格構造義足を用いた歩行訓練を行う。全身状態、残存筋力および断端の状態は良好である。訓練で適切なものはどれか。2つ選べ。

- 答え:1 ・2

- 科目:義肢・装具

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第28問

80歳の女性。変形性膝関節症。人工関節全置換術後の屈曲拘縮と疼痛とがある。2週後に1/3荷重を開始し、平行棒内三点歩行自立となった。この時点の歩行補助具で適切なのはどれか。

1: 交互型歩行器

2: 四脚杖

3: 片松葉杖

4: ロフストランド杖

5: T字杖

- 答え:1

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第24問

50歳の男性。筋萎縮性側索硬化症。発症後5年経過し、歩行は自立しているが、更衣、入浴動作に介助が必要である。この時期の理学療法で正しいのはどれか。2つ選べ。 ア.高負荷での筋力増強訓練イ.頸椎固定装具の作製ウ.電動車椅子の操作エ.呼吸筋群の強化訓練オ.上肢の関節可動域訓練

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:4 ・5

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

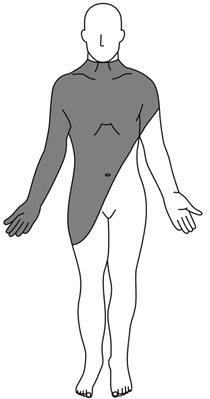

第50回午後:第16問

44歳の患者。Ⅱ度の熱傷がある部位を図に示す。受傷後3日目に保持すべき肢位で正しいのはどれか。

1: 頸部中間位

2: 肩関節外転位

3: 右前腕回内位

4: 体幹軽度屈曲位

5: 股関節軽度屈曲位

- 答え:2

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

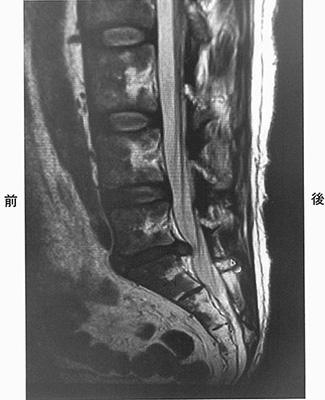

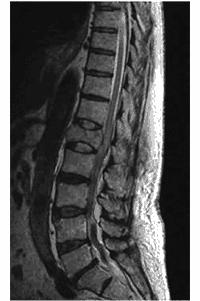

第47回午後:第10問

68歳の男性。作業中に脚立の上から転落したため搬入された。強い腰痛を訴え、下肢の運動麻痺が認められる。脊椎MRIを示す。画像所見上、損傷部位として考えられるのはどれか。

1: 第9胸椎

2: 第11胸椎

3: 第1腰椎

4: 第3腰椎

5: 第5腰椎

- 答え:3

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

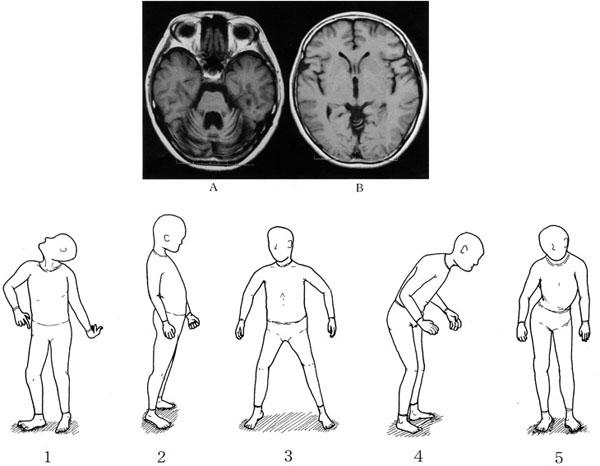

第42回午前:第14問

51歳の男性。3年前に歩行時のふらつきが出現した。頭部MRI写真(A、B)に示す。この患者の立位姿勢はどれか。

- 答え:3

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

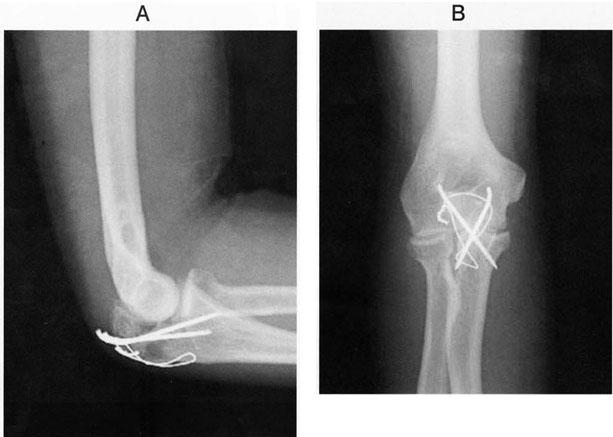

第48回午前:第6問

35歳の男性。生来健康であった。転倒し右肘頭骨折を受傷した。術後のエックス線写真(A、B)を示す。骨折部や全身の状態は良好である。この患者の作業療法で最も注意すべき合併症はどれか。

1: 偽関節

2: 変形治癒

3: 遷延治癒

4: 異所性骨化

5: Sudeck骨萎縮

- 答え:4

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

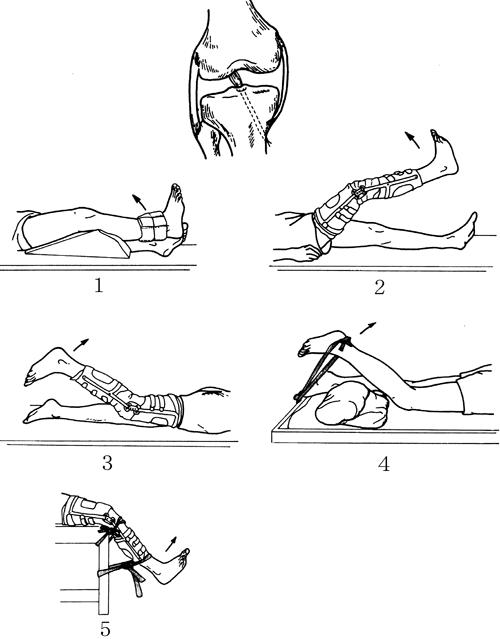

第35回午前:第15問

25歳の男性。膝前十字靭帯脛骨付着部の剥離に対し、図のような縫合術を実施した。術後1/2部分荷重時期における理学療法で適切でないのはどれか。

- 答え:1

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

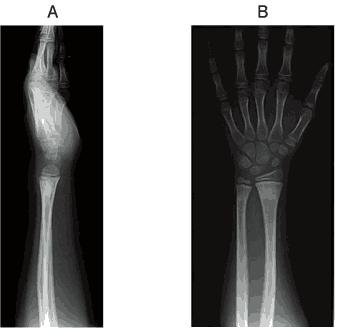

第47回午後:第7問

8歳の男児。転んで左手をつき、橈骨遠位部の若木骨折と診断され、副子による3週間の外固定が行われた。固定除去時のエックス線写真(A、B)を示す。手関節には可動域制限が残存している。この時点で行う物理療法で適切でないのはどれか。

1: 渦流浴

2: 赤外線

3: 超音波

4: ホットパック

5: パラフィン浴

- 答え:3

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午前:第27問

球麻痺から発症した筋萎縮性側索硬化症で歩行が可能な患者への対応で正しいのはどれか。

1: 胸郭のストレッチを指導する。

2: 呼吸機能評価を1年に1回行う。

3: 栄養指導は誤嚥を認めてから行う。

4: 早期からプラスチック短下肢装具を導入する。

5: 鉄アレイを用いた上肢筋力トレーニングを指導する。

- 答え:1

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する