第45回午前第91問の類似問題

第46回午前:第32問

外傷と合併しやすい神経麻痺との組合せで正しいのはどれか。

1: 上腕骨骨幹部骨折 — 腋窩神経麻痺

2: 尺骨骨折 — 正中神経麻痺

3: 股関節後方脱臼 — 坐骨神経麻痺

4: 大腿骨顆部骨折 — 大腿神経麻痺

5: 脛骨骨幹部骨折 — 脛骨神経麻痺

- 答え:3

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第8問

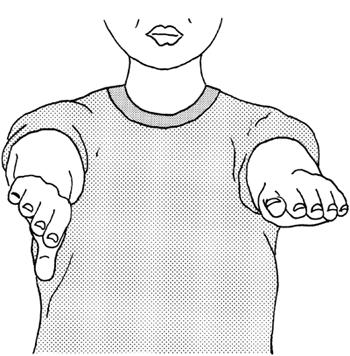

47歳の女性。多発性硬化症。30歳で発症し、寛解と増悪を繰り返した後、完全寛解していた。1週前に視力低下と小脳症状が出現し、入院となった。視神経と右小脳半球に脱髄を認める。過回内テストで図のような動きが観察された。この患者にみられる所見はどれか。

1: 振 戦

2: 運動分解

3: 測定異常

4: 協働収縮異常

5: 反復拮抗運動不能

- 答え:3

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午後:第13問

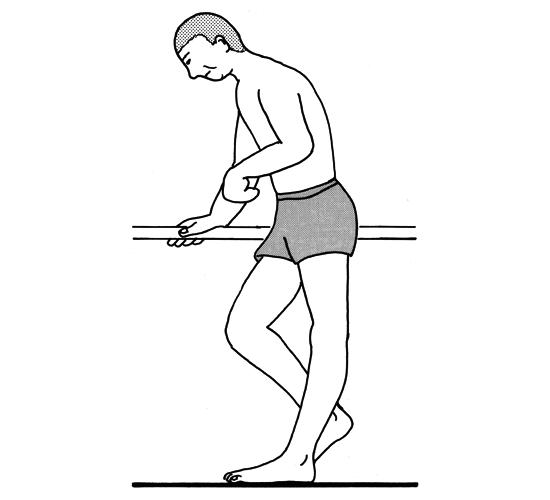

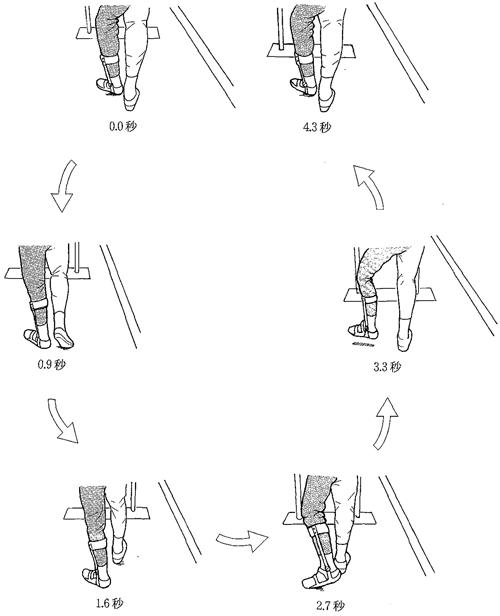

75歳の男性。脳梗塞による左片麻痺。発症後1か月で回復期リハビリテーション病棟に転棟した。平行棒内歩行にて立脚相で図のような状況を呈した。立位歩行練習時の患側への対応で適切でないのはどれか。

1: 踵部の補高

2: 短下肢装具の使用

3: 膝屈曲位での立位保持練習

4: 前脛骨筋の治療的電気刺激

5: 下腿三頭筋へのタッピング

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第42問

中等度の片麻痺を生じた脳梗塞患者に対する急性期の理学療法で正しいのはどれか。

1: 良肢位保持のため、麻痺側の股関節を外旋位とする。

2: 麻痺側の肩関節に対する関節可動域運動は、早期から全可動範囲で行う。

3: 他動的関節可動域運動では、素早く麻痺肢を動かして伸張反射を誘発する。

4: 覚醒した患者では、麻痺の進行が止まっていれば座位訓練を開始する。

5: 非麻痺側の筋力増強訓練は、麻痺の回復を阻害する。

- 答え:4

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第57問

発症早期の重度左片麻痺患者の歩行訓練における理学療法士の対応で適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 患者の左側から左上肢を抱え込む。

2: 患者の右前方から右上肢を持つ。

3: 患者の前方から両上肢を引く。

4: 患者の後方から両腋窩を支える。

5: 患者の正面から両肩を持つ。

- 答え:4 ・5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午後:第89問

外傷による骨折や脱臼と合併する神経麻痺との組合せで誤っているのはどれか。

1: 肩関節前方脱臼-腋窩神経麻痺

2: 股関節後方脱臼-坐骨神経麻痺

3: モンテジア骨折-尺骨神経麻痺

4: 上腕骨骨幹部骨折-橈骨神経麻痺

5: 橈骨遠位端骨折-正中神経麻痺

- 答え:3

- 科目:骨関節障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第63問

左上肢の感覚と伝導路が通る部位との組合せで正しいのはどれか。

1: 圧覚――左脊髄前索

2: 位置覚―右脊髄後索

3: 温覚――右脊髄後索

4: 振動覚―左脊髄側索

5: 痛覚――右脊髄側索

- 答え:5

- 科目:生理学(筋・感覚・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第76問

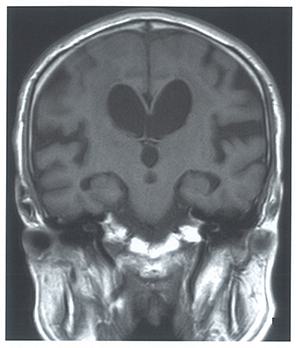

歩行障害がある患者の頭部MRIのT1強調冠状断像を示す。腰椎穿刺を行い髄液を排出させたところ、歩行障害が改善した。最も考えられるのはどれか。

1: Parkinson病

2: 正常圧水頭症

3: 脳梗塞

4: 脳出血

5: 慢性硬膜下血腫

- 答え:2

- 科目:神経・筋系の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午後:第96問

中心性頸髄損傷で正しいのはどれか。

1: 上肢より下肢の障害が強い。

2: 椎骨の損傷を合併する。

3: 高齢者に発症する。

4: 頸部過屈曲によって生じる。

5: 運動より感覚の障害が強い。

- 答え:3

- 科目:骨関節障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午後:第11問

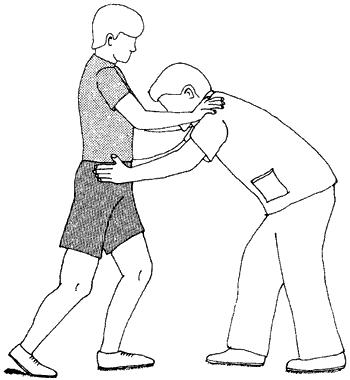

53歳の女性。脳出血による右片麻痺で、発症後6週経過。Brunnstrom法ステージは上肢、手指、下肢ともにIV。両足をそろえた位置から理学療法士を両上肢で押しながら図のように左足を一歩前に出す運動を行っている。この目的として誤っているのはどれか。

1: 歩幅の拡大

2: 歩隔の拡大

3: 右側の殿筋強化

4: 右側の下腿三頭筋の強化

5: 右側上肢肩甲帯の安定化

- 答え:2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第16問

65歳の男性。脳梗塞による左片麻痺。発症後3か月。1か月前から平行棒内で歩行練習を行っている。現在の歩行パターンを図に示した。この症例における歩行の特徴として誤っているのはどれか。

1: 患側の立脚初期に過度の股関節外旋が生じている。

2: 患側肢では足趾接地が踵接地の前に生じている。

3: 患側の遊脚期に過度の膝関節屈曲が生じている。

4: 患側の遊脚期に股関節外転分回しが生じている。

5: 患側肢に内側ホイップが生じている。

- 答え:2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午後:第87問

脳卒中後の肩手症候群について正しいのはどれか。

1: 運動麻痺重症例よりも軽症例に多い。

2: 女性の発症率は男性の約2倍である。

3: 脳卒中発症後6か月以降に生じる。

4: 発症頻度は40%程度である。

5: 複合性局所疼痛症候群typeⅠに分類される。

- 答え:5

- 解説:脳卒中後の肩手症候群は、脳卒中患者において肩や手に痛みや機能障害が生じる症状で、複合性局所疼痛症候群(CRPS)typeⅠに分類されます。

- 選択肢1は間違いです。肩手症候群は、運動麻痺の重症例に多く見られる症状です。

- 選択肢2は間違いです。肩手症候群の発症率に性別差は明確には報告されていません。

- 選択肢3は間違いです。肩手症候群は、脳卒中発症後の早期から生じることがあります。

- 選択肢4は間違いです。肩手症候群の発症頻度は、文献によって異なりますが、一般的には20%程度とされています。

- 選択肢5は正しいです。脳卒中後の肩手症候群は、複合性局所疼痛症候群(CRPS)typeⅠに分類されます。CRPS typeⅠは、特定の神経損傷が明確でない状態で、反射性交感神経ジストロフィー(RSD)や肩手症候群が含まれます。CRPS typeⅡは神経損傷と関連するものです。

- 科目:神経・筋系の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第83問

脊髄ショック期の徴候として正しいのはどれか。

1: 温痛覚解離

2: 痙性四肢麻痺

3: 肛門括約筋反射消失

4: 深部腱反射亢進

5: 排尿反射亢進

- 答え:3

- 解説:脊髄ショック期は、脊髄損傷後に発生する一時的な症状で、損傷部位以下の神経機能が消失する。この期間は数時間から数週間続くことがあり、その後徐々に回復していく。

- 温痛覚解離は脊髄ショック期ではなく、脊髄内腫瘍や脊髄空洞症で見られる症状である。

- 痙性四肢麻痺は脊髄ショック期ではなく、脊髄ショック期を経た後に損傷髄節以下で見られる症状である。

- 肛門括約筋反射消失は脊髄ショック期の徴候であり、損傷髄節以下の反射が消失するために起こる。経過とともに回復することがある。

- 深部腱反射亢進は脊髄ショック期ではなく、脊髄ショック期を経た後に損傷髄節以下で見られる症状である。

- 排尿反射亢進は脊髄ショック期ではなく、脊髄ショック期では排尿反射が消失し、尿閉や尿失禁となる。

- 科目:神経・筋系の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第28問

アテトーゼ型脳性麻痺について誤っているのはどれか。

1: 痙直型より少ない。

2: 原始反射が残存しやすい。

3: 不随意運動を主症状とする。

4: 上肢より下肢の障害が重度であることが多い。

5: 成人以降の二次障害として頸椎症性脊髄症がある。

- 答え:4

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する