第45回午前第74問の類似問題

第34回午前:第22問

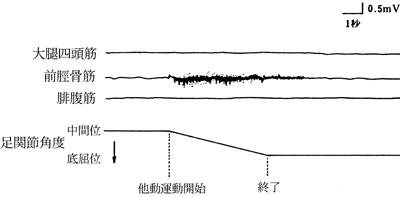

図は、背臥位で、他動的に足関節を底屈したときの表面筋電図と足関節角度である。この結果から考えられるのはどれか。

1: 固縮

2: 痙縮

3: アテトーゼ

4: 運動失調

5: 正常

- 答え:1

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午前:第21問

関節可動域測定法(日本整形外科学会、日本リハビリテーション医学会基準による)の運動方向と参考可動域の組合せで正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 肩伸展 - 60°

2: 手橈屈 - 25°

3: 肘伸展 - 10°

4: 肩外旋 - 80°

5: 肩甲帯伸展 - 20°

- 答え:2 ・5

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第79問

肩関節周囲炎の可動域運動で適切でないのはどれか。

1: 滑車を使った運動

2: 棒を使った運動

3: キャッチボールを利用した運動

4: 壁を利用した運動

5: 健側を利用した運動

- 答え:3

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午後:第12問

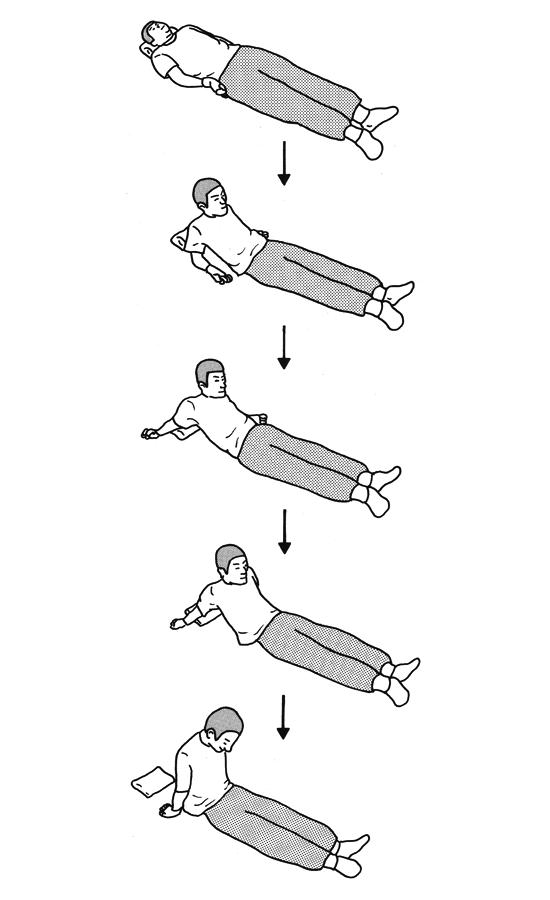

頸髄損傷者の起き上がり動作を図に示す。この患者において機能していると推測される筋はどれか。

1: 円回内筋

2: 深指屈筋

3: 上腕三頭筋

4: 長母指伸筋

5: 尺側手根伸筋

- 答え:1

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第71問

膝蓋骨で正しいのはどれか。

1: 関節面は外側面に比べて内側面で広い。

2: 膝関節屈曲位で可動性が高くなる。

3: 膝関節伸筋の作用効率を高めている。

4: 膝関節の屈曲に伴い上方に引かれる。

5: 膝関節の伸展に伴い接触面は上方に移動する。

- 答え:3

- 解説:膝蓋骨は膝関節の機能において重要な役割を果たしており、特に膝関節伸筋の作用効率を高める働きがある。

- 選択肢1は間違いです。膝蓋骨の後関節面は、外側小関節面が広く、内側小関節面が狭いです。

- 選択肢2は間違いです。膝蓋骨の接触面積は、膝関節屈曲に伴って拡大するため、膝関節屈曲位では可動性が低くなります。

- 選択肢3は正しいです。膝蓋骨は膝関節伸筋の作用効率を高めるために、滑車の働きをしています。

- 選択肢4は間違いです。膝蓋骨は膝関節屈曲に伴って下方偏位し、伸展に伴って上方偏位します。

- 選択肢5は間違いです。膝蓋骨の関節面は、膝関節の伸展に伴って下方移動し、接触面積は小さくなります。

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午前:第42問

関節可動域測定法(日本整形外科学会、日本リハビリテーション医学会基準による)の運動方向と移動軸との関係で誤っているのはどれか。

1: 頸部の屈曲-外耳孔と頭頂を結ぶ線

2: 頸部の回旋-鼻梁と後頭結節を結ぶ線

3: 胸腰部の前屈-第1胸椎棘突起と第5腰椎棘突起を結ぶ線

4: 胸腰部の回旋-両側の肩峰を結ぶ線

5: 胸腰部の側屈-第1胸椎棘突起と尾骨を結ぶ線

- 答え:5

- 科目:作業療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第69問

肩甲上腕関節の運動とそれに作用する筋の組合せで正しいのはどれか。

1: 屈曲―棘下筋

2: 伸展―棘上筋

3: 内転―広背筋

4: 外転―上腕三頭筋

5: 内旋―烏口腕筋

- 答え:3

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午後:第48問

端座位で一側の股関節を屈曲する際に抵抗をかけたところStrümpell現象が出現し、歩行動作の練習に役立てようとした。観察された動きはどれか。

1: 股関節外旋

2: 膝関節屈曲

3: 膝関節伸展

4: 足関節背屈

5: 足関節底屈

- 答え:4

- 科目:運動療法基礎

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第24問

関節可動域測定法(日本整形外科学会、日本リハビリテーション医学会基準による)で足部の内がえしを測定する。基本軸と移動軸の組合せで正しいのはどれか。

1: 下腿軸への垂直線―足底面

2: 下腿軸への垂直線―足背面

3: 腓骨への垂直線――足底面

4: 腓骨への垂直線――足背面

5: 腓骨への垂直線――第5中足骨

- 答え:1

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午後:第42問

膝関節について正しいのはどれか。2つ選べ。 ア.らせん関節である。イ.屈曲の最終期にはころがり運動となる。ウ.伸展位では側副靱帯は弛緩する。エ.半腱様筋は下腿の外旋運動を行う。オ.完全伸展時には下腿の内旋運動はできない。

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:1 ・5

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午後:第23問

転子果長の左右差を生じるのはどれか。

1: 骨盤の傾斜

2: 大転子高位

3: 股関節の内転拘縮

4: 膝関節の屈曲拘縮

5: 足関節の尖足拘縮

- 答え:4

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する