第44回午前第9問の類似問題

第42回午前:第5問

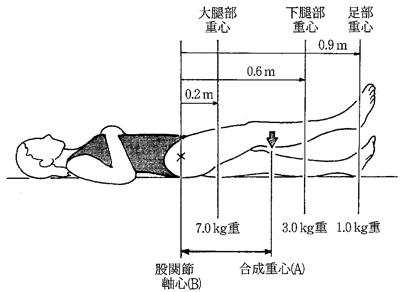

背臥位で右下肢挙上位を保持している図を示す。各部の重量、重心位置、股関節軸心からの水平距離を示している。下肢の合成重心(A)から股関節軸心(B)までの距離を求めよ。ただし、小数点以下第3位を四捨五入する。

1: 0.31 m

2: 0.34 m

3: 0.37 m

4: 0.40 m

5: 0.43 m

- 答え:3

- 科目:臨床運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第73問

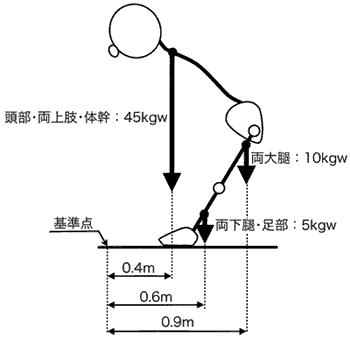

体幹を前傾して静止した人体の模式図を示す。図中の数値は、人体の各部位の重量と、各部位の重心を鉛直に投影した点と基準点との距離である。人体全体の重心を投影した点と基準点との距離はどれか。

1: 0.4 m

2: 0.5 m

3: 0.6 m

4: 0.7 m

5: 0.8 m

- 答え:2

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午後:第46問

成人の静止立位で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 体重心線は膝関節軸の前方を通る。

2: 体重心は床から身長の45%の高さにある。

3: 頭部の重心線は環椎後頭関節の後方を通る。

4: 身長に対する体重心の相対的位置は小児より低い。

5: 足関節にかかる重力のモーメントは底屈モーメントである。

- 答え:1 ・4

- 科目:臨床運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午後:第45問

安静立位姿勢で正しいのはどれか。

1: 重心線は外果を通る。

2: 重心線は股関節中心の前方を通る。

3: 成人男性の重心は身長の約65%の高さにある。

4: 重心動揺は前後に比べ左右で大きい。

5: 下腿ではヒラメ筋の活動が中心となる。

- 答え:5

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午後:第46問

誤っているのはどれか。 ア.側臥位で下側の上下肢を屈曲すると安定する。イ.四つ這い位では両膝・下腿に約60%の荷重が加わる。ウ.椅子座位の重心線は足底面の後方を通る。エ.膝立ち位の支持基底面は両大腿で形成される。オ.立位での矢状面の重心線は外果を通る。

1: ア、イ

2: ア、オ

3: イ、ウ

4: ウ、エ

5: エ、オ

- 答え:5

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第33問

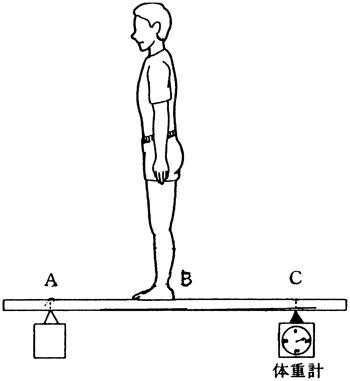

体重60 kgの人が図のように立位姿勢を保持したとき、体重計は24 kgを示した。足圧中心は踵(B)から何 cm前方にあるか。ただし、AB間は50 cm、AC間は100 cmとする。

1: 6 cm

2: 10 cm

3: 14 cm

4: 18 cm

5: 22 cm

- 答え:2

- 科目:臨床運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午後:第46問

立位姿勢について正しいのはどれか。

1: 安静立位時の重心線は股関節の後方を通る。

2: 成人の重心の高さは第5腰椎付近にある。

3: 骨盤の前傾は腰椎を後弯させる。

4: 閉眼では重心動揺が減少する。

5: 高齢者では重心動揺が減少する。

- 答え:1

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午後:第74問

成人の正常立位姿勢で正しいのはどれか。

1: 腰仙角は約10度である。

2: 胸椎と仙椎は前弯を示す。

3: 矢状面上における重心は仙骨の後方に位置する。

4: 矢状面における身体の重心線は足関節中心を通る。

5: 両上前腸骨棘と恥骨結合を含む面は前額面とほぼ一致する。

- 答え:5

- 解説:成人の正常立位姿勢において、腰仙角は約140度であり、胸椎と仙椎は後弯を示す。矢状面上の重心は仙骨のやや前方に位置し、矢状面における身体の重心線は足関節のやや前方を通る。また、両上前腸骨棘と恥骨結合を含む面は前額面とほぼ一致する。

- 選択肢1は間違いです。成人の正常立位姿勢における腰仙角は約140度であるため、10度ではありません。

- 選択肢2は間違いです。胸椎と仙椎は後弯を示すので、前弯を示すという記述は誤りです。前弯を示すのは頸椎と腰椎です。

- 選択肢3は間違いです。成人の正常立位姿勢において、矢状面上における重心は仙骨のやや前方に位置するため、仙骨の後方に位置するという記述は誤りです。

- 選択肢4は間違いです。矢状面における身体の重心線は足関節のやや前方を通るため、足関節中心を通るという記述は誤りです。

- 選択肢5は正しいです。両上前腸骨棘と恥骨結合を含む面は前額面とほぼ一致するため、この記述は正確です。

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午後:第73問

成人の静止立位で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 重心位置は第2腰椎のやや前方にある。

2: 小児よりも身長に対する重心位置が高い。

3: 頭部の重心線は環椎後頭関節の前を通る。

4: 重心線は膝関節軸の後方を通る。

5: 重心線は足関節軸の前方を通る。

- 答え:3 ・5

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第74問

成人の静止立位で正しいのはどれか。

1: 重心線は足関節軸の前方を通る。

2: 重心線は膝関節軸の後方を通る。

3: 重心線は環椎後頭関節の後方を通る。

4: 重心位置は第2腰椎のやや前方にある。

5: 小児より身長に対する重心位置が高い。

- 答え:1

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第4問

体重60 kgの患者が30°挙上した起立台に乗っている。両側下肢への荷重量はどれか。ただし、摩擦は無視できるものとし、小数点以下第2位を切り捨てるものとする。

1: 20.0 kgw

2: 30.0 kgw

3: 42.4 kgw

4: 51.9 kgw

5: 60.0 kgw

- 答え:2

- 科目:臨床運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午後:第72問

立位姿勢時の重心について正しいのはどれか。

1: 仙骨の後方にある。

2: 閉眼すると後方に移動する。

3: 小児は相対的に成人より足底に近い。

4: 重心線は膝関節中心の後方1~2 cmを通る。

5: 重心動揺面積は老年期には加齢に伴い増大する。

- 答え:5

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第69問

立位姿勢が安定しているのはどれか。

1: 支持基底面が狭い。

2: 重心の位置が高い。

3: 床と足底の接触面の摩擦抵抗が小さい。

4: 上半身と下半身の重心線が一致している。

5: 重心線の位置が支持基底面の中心から離れている。

- 答え:4

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第73問

前方を注視して両足関節底屈位で足底が接地した立位姿勢をとった。両足関節底背屈中間位の立位と比べたときの姿勢に関する変化で正しいのはどれか。

1: 胸椎後弯は増強する。

2: 骨盤は前傾位となる。

3: 股関節は伸展位となる。

4: 膝関節は屈曲位となる。

5: 足圧中心は前方へ移動する。

- 答え:2

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第5問

図は右片麻痺患者の椅子からの立ち上がりを介助しているところである。正しいのはどれか。

1: 患側の足はできるだけ健側の足に近い位置に置かせる方が安定した動作ができる。

2: 介助者は、患者の膝の前面よりも膝の外側に自分の膝をあてるべきである。

3: 座位で体重を前方に移していく段階では、頸を屈曲位にするよう指導するとよい。

4: 腰ベルトよりも患者の両腋下で体幹に手をかけて引き起こす方が介助が容易にできる。

5: 健側の手で介助者の肩につかまらせ、この腕の力を主に使って立ち上がるようにさせるとよい。

- 答え:3

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する