第43回午後第14問の類似問題

第46回午前:第64問

循環生理で正しいのはどれか。

1: Valsalva(バルサルバ)試験中は一回拍出量が増加する。

2: Aschner(アシュネル)試験では心拍数が増加する。

3: 頸動脈洞マッサージでは心拍数が増加する。

4: 右心房への静脈還流は吸気時に増加する。

5: 臥位と立位では静脈還流に大きな変化はない。

- 答え:4

- 科目:生理学(呼吸・循環系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第63問

運動時の生体反応で正しいのはどれか。

1: 腎血流は増加する。

2: 脳血流は増加する。

3: 冠血流は増加する。

4: 拡張期血圧は低下する。

5: 酸素含有量の動静脈較差は減少する。

- 答え:3

- 科目:生理学(呼吸・循環系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午前:第58問

胸部の解剖について正しいのはどれか。

1: 縦隔の後面は心臓である。

2: 肺の栄養血管は肺動脈である。

3: 区域気管支は左右10本ずつある。

4: 第3肋骨は胸骨柄と関節を形成する。

5: 臓側胸膜と壁側胸膜とは連続している。

- 答え:5

- 科目:解剖学(その他)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午前:第65問

心臓で正しいのはどれか。

1: 心筋の収縮は主に水素イオンの細胞内流入によって生ずる。

2: 通常、心筋は伸張されると収縮力が低下する。

3: ノルアドレナリンは心筋収縮力を増加する。

4: 左心室と左心房とは同時に収縮が始まる。

5: 収縮期に冠血管の血流は増加する。

- 答え:3

- 科目:生理学(呼吸・循環系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午前:第63問

微小循環について誤っているのはどれか。

1: 物質輸送機構は拡散である。

2: メタ細動脈は平滑筋を持つ。

3: 毛細血管は内皮細胞を持つ。

4: 血流速度は毛細血管の細静脈端で最速になる。

5: 細動脈は血管抵抗を決定する主要部位である。

- 答え:4

- 解説:微小循環は、毛細血管を中心とした循環で、内部環境の維持に重要な役割を果たしています。物質輸送機構、血管の構造、血流速度、血管抵抗などが微小循環の特徴です。

- 選択肢1は正しいです。物質輸送機構は、毛細血管によって水溶性物質が拡散されることで行われます。

- 選択肢2も正しいです。メタ細動脈(細動脈)は平滑筋を持っており、血管の収縮や拡張を調節することができます。

- 選択肢3も正しいです。毛細血管は内皮細胞で構成されており、物質の輸送や血管の透過性を調節する役割を果たしています。

- 選択肢4は誤りです。血流速度は、毛細血管の細静脈端で最小になります。これにより、物質の交換が効率的に行われることができます。

- 選択肢5は正しいです。細動脈は交感神経によって調節され、血管抵抗を決定する主要部位となっています。これにより、血流の分布や血圧の調節が可能です。

- 科目:生理学(呼吸・循環系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第51問

骨について正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 長骨の骨幹には髄腔がある。

2: 骨には緻密骨と海綿骨がある。

3: 骨芽細胞は骨吸収に関与している。

4: 骨の関節面は滑膜で覆われている。

5: 骨膜は骨の長軸方向の成長に関わる。

- 答え:1 ・2

- 解説:この問題では、骨に関する正しい知識を選ぶことが求められています。正しい選択肢は1と2で、長骨の骨幹には髄腔があり、骨には緻密骨と海綿骨があることが正しいです。

- 長骨の骨幹には髄腔があります。髄腔は管状の空間で、骨髄が入っています。骨髄は赤骨髄と黄骨髄があり、赤骨髄は造血機能があり、黄骨髄は脂肪細胞が多く含まれています。

- 骨には緻密骨(皮質骨)と海綿骨があります。緻密骨は骨の表在部にあり、強度と剛性を提供します。海綿骨は骨の内部にあり、軽量化と衝撃吸収を担当しています。また、海綿骨の空間には骨髄が存在します。

- 骨芽細胞は骨新生に関与していますが、骨吸収には関与していません。骨吸収に関与するのは破骨細胞で、骨を分解してカルシウムなどの成分を血液に放出します。

- 骨の関節面は関節軟骨で覆われています。関節軟骨は摩擦を減らし、衝撃を吸収する役割を果たします。滑膜は関節包の最内層に位置し、関節腔の内壁を形成し、滑膜液を分泌して関節の動きをスムーズにします。

- 骨膜は骨の横径の成長に関わっています。骨膜は骨の表面を覆い、骨の太さを増やす役割があります。長軸方向の成長には骨端成長板が関与し、成長期に骨の長さを伸ばします。

- 科目:解剖学(筋・骨格・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午後:第16問

正しいのはどれか。

1: 食道は気管の前面にある。

2: 横隔膜は右側が左側より高い。

3: 気管は心臓の前面に位置する。

4: 気管分岐部は約90°の角をなす。

5: 左肺は3葉、右肺は2葉に分かれる。

- 答え:2

- 科目:解剖学(その他)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第64問

呼吸生理の説明で正しいのはどれか。

1: 呼吸中枢は視床下部にある。

2: 外肋間筋は安静呼吸の呼気筋として作用する。

3: 内呼吸とは肺胞と毛細血管との間のガス交換をいう。

4: 動脈血二酸化炭素分圧が上昇するとヘモグロビンから酸素が解離しやすくなる。

5: 頸動脈小体は動脈血酸素分圧よりも動脈血二酸化炭素分圧の変化を感知しやすい。

- 答え:4

- 解説:この問題では、呼吸生理に関する正しい説明を選ぶ必要があります。正しい選択肢は4で、動脈血二酸化炭素分圧が上昇するとヘモグロビンから酸素が解離しやすくなるという説明です。

- 選択肢1は間違いです。呼吸中枢は視床下部ではなく、延髄の腹側部と背側部にあります。

- 選択肢2は間違いです。外肋間筋は安静呼吸の呼気筋としてではなく、安静・努力性吸気時に作用します。

- 選択肢3は間違いです。内呼吸は血液と組織との間で行われるガス交換を指します。一方、肺胞と毛細血管との間のガス交換は外呼吸と呼ばれます。

- 選択肢4は正しいです。動脈血の二酸化炭素分圧(PaCO2)が上昇すると、ヘモグロビンから酸素が解離しやすくなります。これはヘモグロビン酸素解離曲線において、曲線が右方向に移動することを示しています。

- 選択肢5は間違いです。頸動脈小体は動脈血酸素分圧の低下によって興奮し、舌咽神経を介してインパルスを中枢に送り、呼吸を促進します。動脈血二酸化炭素分圧の変化を感知しやすいという説明は正しくありません。

- 科目:生理学(呼吸・循環系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午後:第31問

腎について正しいのはどれか。

1: 腎血流量は運動により増加する。

2: 水は近位尿細管で能動的に再吸収される。

3: 尿量の増加の原因として浸透圧利尿がある。

4: 糸球体ろ過量は1日に約1.5 lである。

5: 糸球体ろ過膜は血漿アルブミンをろ過する。

- 答え:3

- 科目:生理学(消化・吸収・排泄系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午前:第66問

嚥下で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 嚥下反射の中枢は橋にある。

2: 口腔期に軟口蓋は上方移動する。

3: 咽頭期に喉頭が反射的に挙上する。

4: 嚥下反射時に呼吸は継続して行われる。

5: 食塊が食道に入るときに輪状咽頭筋は緊張する。

- 答え:2 ・3

- 科目:生理学(消化・吸収・排泄系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午後:第16問

胎盤について正しいのはどれか。

1: 母児間の血液が直接交流する。

2: 受精後約2週で形成される。

3: 胎児の成長に伴い大きくなる。

4: 臍動脈と臍静脈が各1本接続する。

5: 一般に子宮下部に付着している。

- 答え:3

- 科目:解剖学(その他)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午後:第2問

正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 骨膜は感覚神経に富む。

2: 骨膜は骨の長軸方向の成長に関わる。

3: 関節面は骨端軟骨で覆われている。

4: 長骨の骨幹は海綿質で形成される。

5: 発育期の骨髄は造血機能を営んでいる。

- 答え:1 ・5

- 科目:解剖学(筋・骨格・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午後:第4問

正しいのはどれか。

1: 耳管は咽頭と内耳を連絡する。

2: 耳石は蝸牛にある。

3: 鼓膜は中耳と内耳を隔てる。

4: 半規管は頭部の回転運動を感受する。

5: コルチ器は身体運動の加速度を感受する。

- 答え:4

- 科目:解剖学(その他)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午後:第28問

正しいのはどれか。

1: 耳管は外耳と上咽頭とをつなぐ。

2: キヌタ骨は鼓膜に接する。

3: 蝸牛は内耳にある。

4: 音は半規管で感知される。

5: 第8脳神経核は中脳にある。

- 答え:3

- 科目:解剖学(その他)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午後:第15問

正しいのはどれか。

1: 左肺は3葉、右肺は2葉に分かれる。

2: 気管は心臓の前面に位置する。

3: 食道の後面に気管がある。

4: 気管分岐部は約90°の角をなす。

5: 横隔膜は右側が左側より高い。

- 答え:5

- 科目:解剖学(その他)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午後:第16問

正しいのはどれか。

1: 咽頭壁の筋層は平滑筋組織である。

2: 食道は第11胸椎で胃の幽門に移行する。

3: 幽門では括約筋が発達している。

4: 噴門腺にはガストリンを分泌するG細胞が多い。

5: 胃底とは胃体と十二指腸との間をいう。

- 答え:3

- 科目:解剖学(その他)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午前:第59問

中耳について正しいのはどれか。

1: キヌタ骨は鼓膜に接している。

2: 耳管に分布する動脈は迷路動脈である。

3: アブミ骨筋の支配神経は下顎神経である。

4: キヌタ骨の短脚はアブミ骨と関節を形成する。

5: アブミ骨底は内耳の前庭窓にはまり込んでいる。

- 答え:5

- 解説:中耳は、鼓膜と内耳の間に位置し、ツチ骨、キヌタ骨、アブミ骨という3つの耳小骨があり、音の伝達を助ける役割がある。また、中耳には筋肉や神経も分布している。

- キヌタ骨は鼓膜に接しているのではなく、ツチ骨が鼓膜に接している。キヌタ骨は耳小骨の中間に位置している。

- 耳管に分布する動脈は迷路動脈ではなく、耳動脈である。迷路動脈は内耳に分布している。

- アブミ骨筋の支配神経は下顎神経ではなく、顔面神経である。下顎神経は主に下顎や舌の前2/3などの感覚や咀嚼筋の運動を支配している。

- キヌタ骨の短脚ではなく、長脚がアブミ骨と関節を形成している。

- 正しい。アブミ骨底は内耳の前庭窓にはまり込んでおり、音の伝達を助ける役割を果たしている。

- 科目:解剖学(その他)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午後:第3問

正しいのはどれか。

1: 舌筋は平滑筋である。

2: 口峡は口腔と咽頭との境である。

3: 咽頭腔は口部と喉頭部とからなる。

4: 食道は気管の前方を走行する。

5: 食道粘膜は円柱上皮である。

- 答え:2

- 科目:解剖学(その他)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第52問

脳構造について正しいのはどれか。

1: 小脳テントは脳底槽にある。

2: 脳静脈洞は硬膜下腔の中を通る。

3: 大脳鎌はSylvius裂内に位置する。

4: くも膜と軟膜の間がくも膜下腔である。

5: 透明中隔は第三脳室と第四脳室の間にある。

- 答え:4

- 解説:この問題では、脳構造に関する正しい選択肢を選ぶ必要があります。正しい選択肢は4で、くも膜と軟膜の間がくも膜下腔であることが正しいです。

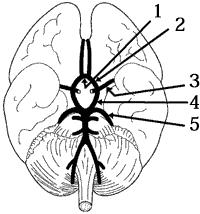

- 小脳テントは脳底槽にあるというのは間違いで、小脳テントは大脳と小脳の間にある硬膜です。脳底槽はくも膜下腔であり、ウィリス動脈輪がある場所です。

- 脳静脈洞は硬膜下腔の中を通るというのは間違いで、脳静脈洞は硬膜とくも膜との間にあります。硬膜下水腫などの病変時に存在が明らかになることがあります。

- 大脳鎌はSylvius裂内に位置するというのは間違いで、大脳鎌は大脳縦裂の間溝にあります。Sylvius裂は外側溝とも呼ばれ、側頭葉と前頭葉の内に位置します。

- くも膜と軟膜の間がくも膜下腔であるというのは正しいです。くも膜下腔には脳脊髄液が存在し、脳の保護や栄養供給に関与しています。

- 透明中隔は第三脳室と第四脳室の間にあるというのは間違いで、透明中隔は左右の側脳室前角に位置します。第三脳室と第四脳室の間には中脳水道があります。

- 科目:解剖学(筋・骨格・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する